作者:一一

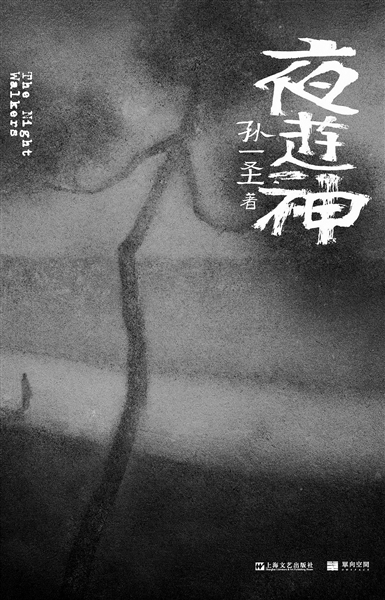

孫一聖時隔五年,交出了他的第二部小說集《夜遊神》。裡面有五篇小說,都以山東曹縣為背景,可以稱作一部“曹縣故事集”。但很顯然,他不是要寫那個現實的曹縣,而是透露出創造自己的文學的曹縣的野心。

其中,《還鄉》與《山海》被普遍認為是他寫作成熟、風格崛起之作。兩篇小說具有關聯性,透過不同的還鄉與離去的旅程,試圖構建一部微縮的家族志。與其他三篇主題先行,著眼於敘事實驗的小說不同,這兩篇小說是朝向日常生活的迴歸。但這種迴歸絲毫不意味著順從現實的描摹,而是讓生活恢復它本身如謎的氣息。不靠懸疑的情節驅動故事,也不刻意營造奇詭的氛圍,經他的語言寫出的日常生活,卻有著如謎的深不可測。

比如《還鄉》第一段:

“冬至早過了,北京還沒下過一回雪。我去買水,回來路上平白跌了一跤,水桶摔破了,水都灑掉了。我因此告假,與妻回到久違的故鄉。”

平白、因此、久違,這三個詞開啟了一段疑點重重的還鄉之旅。為什麼摔了一跤要回故鄉呢?但作者並不是要去解釋這個疑團,即便是給死去的四叔燒紙和跑去算命,也不過是輕描淡寫,並不構成解謎的情節。小說主人公與父親的恩怨,多少能讓我們理解他為何久違了故鄉。但即便是這件事也沒有交待清楚。作者當年離開故鄉時買了兩株牡丹,開出花來卻不是牡丹。小說最後說:這兩個騙子。騙子指的是誰呢?似乎也不太清楚。

小說裡也有很多關於隱瞞的情節。比如父親幾兄弟向爺爺隱瞞四叔已經死去的訊息。比如“我”向妻子隱瞞同學聚會後與蔣紅鴿一起去算命。蔣紅鴿和主人公之前到底什麼關係,蔣紅鴿之前叫淑敏,為什麼又改了名字?小說也沒有交待清楚。

很多的留白、疑問,可能需要你讀兩遍甚至三遍。但這種重複的閱讀,也並不會帶來解謎般的豁然開朗,而是讓你一遍一遍地墜入謎樣的氛圍,不斷遭遇新的細節、新的疑惑。那麼讀下來會有什麼感覺呢?就是你越來越覺得,生活、人心,都是深不可測的。讀完你好像對生活本身有了一種不同的體悟。這就是文學帶給我們的東西。我們不是去經歷不可思議的冒險,而是在日常生活裡就體會到了一種緊張如謎的東西。

那我們實際的生活是怎樣的呢?其實大多數時候我們都是無聊的,陽光、燈光,把生活照得明明白白的,好像一眼就可以洞穿。但其實,這是一種誤解。我們其實對生活了解很少。我們是在自己的角落裡覺得有一種全知的視角。好像我們是自己的上帝,我們一切都瞭解。但實際上,我們對我們視野外的東西一無所知,對下一秒也一無所知,我們對自己也很無知,但我們依靠習慣來過活,依靠流行的觀念來思考。

孫一聖舉過一個例子。比如很久之後返回老家,發現門前的樹沒了。他說,偷懶的句子就會說:“他回家時發現家門口的樹沒了。”但實際我們的經驗是什麼呢?我們首先體驗到的是空。記憶會自動把家門口的樹呈現出來,但我們的眼睛沒看到,我們體會到的是空,然後經過反思,才意識到是樹沒了。那麼要如實地呈現這種經驗,就該說:“他回到家門口,感覺空空的。那棵樹沒了。”

我們用普通話說話時意識不到我們是在用普通話說,就像我們回到家鄉說起方言來,不會覺得這是方言。往往我們是在城裡遇到老鄉,或在家鄉遇上城裡的朋友,說話時才會意識到方言和普通話的區別。這個時候,往往就是真相綻出的時刻。就是故鄉與都市,從前與現在,由很複雜的東西構成的我們,突然這個時候把自己暴露了。這個時候我們會想:我是誰。

我們順著孫一聖的眼光看過去,便看到了生活本身如謎的氣息。這是透過很多細緻的觀察及反思,以及對語言的鍛造,才能形成的一種眼光。

“出了城,河道乾涸,淨是枯草和垃圾。瀝青路掛在河邊,河道拐彎之處瀝青路很慢地拐彎,汽車也很慢地拐彎,楊槐處處戒備。偶爾三五墳包咕咕冒泡,華北平原空曠而荒涼,遠遠向天際跑,我總隱隱擔心推到盡頭的平原馬上彈回來,把人、汽車、房屋通通掀翻。兩邊是向後的掉光葉子的楊樹林,每隔一陣便有二三鳥窩像洪水退後般冒了上來。樹與樹的間隙,透出另一些向前跑的樹,跑得有些不安。”

這段描述,很細緻,讓人更驚訝的是他的用詞。瀝青路是“掛”在河邊,楊槐處處“戒備”,樹與樹的間隙,透出另一些向前“跑”的樹,“跑”得有些“不安”。我們坐在車上看風景時,常常有這樣的體驗,只是我們往往只留下一點印象,但孫一聖把它刻寫出來了。這是攝影鏡頭都無法捕捉的東西,但語言可以做到。

在《山海》中,《還鄉》的緊張感得到了緩解,敘述更為平和舒展,猶如一部公路電影。妹妹來了濟南,要治子虛烏有的病,在她與妻子貌合神離的暗戰裡,“我”丟失了一個錢包;“我”帶著妻兒回菏澤探親,身陷兩家複雜瑣碎的事體,中間為四嬸奔走,討回死去多年的四叔的屍體並將其火化落葬;回濟南路上,妻子因為過往積壓的情緒突然爆發,意外來到海邊,“我”才發現她暗藏的心事……故事枝枝蔓蔓地展開,貼身於經驗,又不斷撐破經驗的外殼,終至於曠遠平淡的抒情:

“那時候的月亮好好的,便是掉進水凼裡,也囫圇一個,還沒學會破碎。而水凼則分門別類,有很多,大水凼小水凼,散散蕩蕩。這些水凼,就像扯碎了的地面一樣,是戳穿了地球的大大小小的窟窿。”

此刻,以曠遠之眼俯瞰,生活依舊如謎,但人心已然安於其中,安於這存在之謎。

相較這兩篇現實題材的小說,書中另外三篇《夜遊神》《日遊神》和《人間》,則是把人物置於極端境遇,展演人性與命運的韻腳,乃至人鬼同臺,自死地回望人間,這構成了孫一聖寫作的另一面向。在他的小說裡,死並非生的對立,死是生的一部分,如此一來便拓展了生活世界的邊界。

孫一聖說:“人本身從來就是一潭深淵,只有透過人與人、人與物、物與物的狀態才能窺見一點真貌……只要有真,生活裡俯拾皆是洞見。”

生活如謎,其對應的並非解謎,而是求真。(一一)

來源: 北京青年報