對具有高度自覺與深邃透徹的心靈的人來說,痛苦與煩惱是他必備的氣質。——陀思妥耶夫斯基

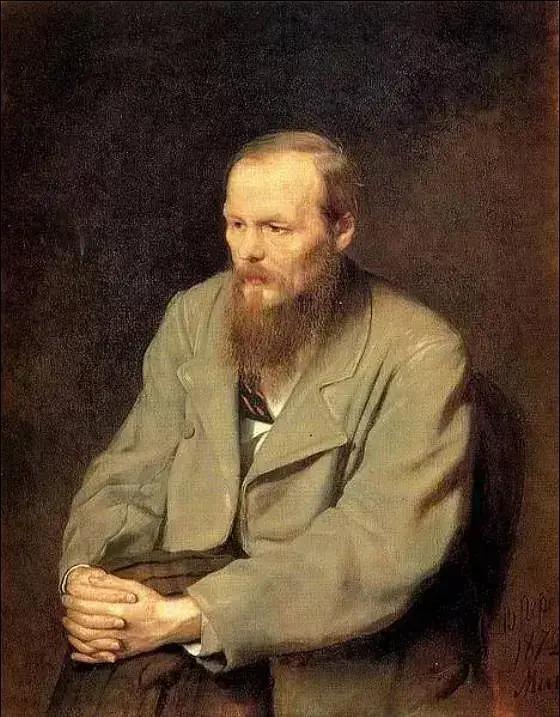

費奧多爾·米哈伊洛維奇·陀思妥耶夫斯基(1821年11月11日—1881年2月9日)是19世紀群星燦爛的俄國文壇上一顆耀眼的明星,與列夫·托爾斯泰、屠格涅夫等人齊名,是俄國文學的卓越代表,他所走過的是一條極為艱辛、複雜的生活與創作道路,是俄國文學史上最複雜、最矛盾的作家之一。“托爾斯泰代表了俄羅斯文學的廣度,陀思妥耶夫斯基則代表了俄羅斯文學的深度”。(江淳編輯圖文)

摘自陀思妥耶夫斯基《死屋手記》,曾憲溥譯。《死屋手記》是陀思妥耶夫斯基在俄國農奴制改革時期發表的一部最重要、最有影響的作品,作者以自己的親身經歷為基礎,在本書中以冷靜、客觀的筆調記述了他在苦役期間的見聞。全書由回憶、隨筆、特寫、故事等獨立成篇的章節組成,由於結構巧妙,交織成一幅沙俄牢獄生活的鮮明圖畫,勾畫出各種人物的獨特個性。

陀思妥耶夫斯基:我怕我配不上自己所受的苦難

最初的一個月以及我早期的監獄生活,至今記憶猶新。此後幾年的監獄生活在我的記憶裡卻模糊得多了。有些事情彷彿已被忘卻,彼此混在一起,只剩下一種籠統的印象:痛苦的、單調的、令人窒息的印象。

然而我在苦役犯生活的初期所經歷的一切,至今回憶起來仍像是昨天發生的一樣。這也是很自然的。

我清楚地記得,從我開始過上這種生活的最初幾天起,使我感到驚異的是:我彷彿並未發現其中有什麼特別令人吃驚的、異乎尋常的、或者不如說是使人感到意外的東西。這裡的一切,似乎早在我前來西伯利亞的途中,當我竭力猜測我未來的命運時,我就想象到了。可是過了不久,無數出乎意外的怪事和駭人聽聞的事件,便接連不斷地發生。只是到後來,當我在獄中度過了相當長的時期以後,我才充分了解到這種生活究竟有多麼奇特,多麼不可思議,因此我越發感到驚愕了。老實說,在我服苦役的漫長歲月中,這種驚愕心理一直沒有離開過我,我始終也未能適應這種生活。

入獄後,我的第一個印象就是:這裡的一切都令人無比厭惡;儘管如此(說也奇怪!),監獄裡的生活比起我在路途中所想象的卻要輕鬆得多。囚犯們儘管戴著腳鐐,但卻可以在獄中各處自由行走,他們吵罵、唱歌、幹私活、吸菸,甚至喝酒(雖說是少量的),到了夜間,有的人還鬥牌賭博。比如說,在我看來勞動本身並不那麼繁重,並不像苦役,只是過了很久以後我才弄明白,這種勞動之所以被稱為繁重的苦役,與其說是在於它的艱苦程度和永無休止,毋寧說是在於這是一種被迫進行的、不可逃避的強制性勞動。

一個自由的農民所幹的活可能要繁重得多,有時甚至還得通宵地幹,特別是在夏天;然而他是為自己幹活,而且有實際的目的,比起苦役犯被迫從事的這種對自己毫無益處的勞動來就要輕鬆得多了。有一次我曾這樣想:要想把一個人徹底毀掉,對他進行最嚴厲的懲罰(這種懲罰能使最殘忍的殺人兇手也膽戰心驚,毛骨悚然),只需讓他幹一種毫無益處、毫無意義的勞動就行了。

儘管現在的苦役勞動對於苦役犯說來是毫無興趣和枯燥乏味的,然而就勞動本身來說,它還是有意義的:囚犯們燒磚,挖土,抹灰泥,蓋房;這樣的勞動還是有意義和有目的的。苦役犯有時甚至醉心於這種勞動,希望把活幹得更巧妙、更迅速、更出色。但是如果強迫他,譬如說,把一桶水從一隻桶裡倒進另一隻桶裡,然後再從另一隻桶裡倒回原先的一隻桶裡;或者讓他把沙搗碎,或把一堆泥土從一個地方搬到另一個地方,然後再搬回去,——我想,幾天之後,這個囚犯就會上吊,或者寧肯犯一千次罪,寧肯死掉,也不願忍受這種侮辱、羞恥和痛苦。

不用說,這樣的懲罰也就變成了折磨和復仇,而且是毫無意義的,因為它達不到任何實際的目的。但是,由於一切強制性勞動都帶有這種折磨人、無意義、使人感到羞辱的成分,因而苦役勞動也就遠比任何一種自由勞動更加令人痛苦,因為它是強制性的。

不過,我是在冬天入獄的,那是在十二月間,當時我還不知道夏季的勞動比這還要艱苦四倍。冬天,我們要塞監獄裡的活計一般說來並不多。囚犯們常常到額爾齊斯河上去拆卸公家的舊駁船,在作坊裡幹活,打掃公房周圍的積雪,燒製並搗碎建築用石膏等等,等等。冬季天短,勞動很快就結束了,我們大夥便早早地回到牢房來,如果不做點私活,幾乎就無事可幹了。

但是,幹私活的也許只不過佔囚犯的三分之一,其餘的人都吊兒啷噹地在各個獄室裡閒逛,互相咒罵,勾心鬥角,惹是生非,如果能弄到幾個錢,就去喝酒;夜裡則把最後一件襯衫輸在打牌上;這一切都是由於苦悶,由於遊手好閒,無所事事。後來我才明白,在苦役生活中,除了失掉自由,除了強迫勞動以外,還有一種痛苦要比其他一切痛苦都更加強烈,這就是:被迫過集體生活。當然,在別的地方人們也過集體生活,但監獄裡往往有些人並不是誰都願意和他們生活在一起的,而且我確信,任何一個囚犯都感受到了這種痛苦,只是大部分人當然是不自覺地感受到這一點罷了。

在我看來,食物也是相當充足的。囚犯們都要我相信,在俄國內地的一些軍犯連裡也沒有這樣好的伙食。關於這一點我可不敢下斷言,因為我沒有到過那裡。此外,許多囚犯還能自己搞到吃的東西。我們這裡的牛肉半戈比一磅,夏天也不過三戈比。但是,能夠自己搞到食品的,也只是那些經常搞得到錢的囚犯;大多數囚犯則都是吃公家的伙食。不過囚犯們讚揚監獄伙食的時候,他們指的只是麵包。他們感激的是我們這兒的麵包是敞開供應的,而不是定量分配。

他們最害怕定量分配,因為若是定量分配,三分之一的囚犯就會捱餓,而勻著吃則大家都能夠吃飽。不知為什麼,我們的麵包特別香甜,在全城都有名。大家都說這是由於監獄的麵包爐修造得好。菜湯可不怎麼樣。湯是用一口大鍋熬的,裡面只有幾粒米,特別是平時,更是稀湯薄水的,連個油花也沒有。最使我驚奇的是,湯裡總是有很多蟑螂。可是囚犯們對此並不介意。

頭三天我沒有出工幹活,每個初到的犯人都是這樣:經過長途跋涉,需要休息一下。但是第二天我必須到獄外去換腳鐐。我的腳鐐不合乎標準,是用鐵環做的,囚犯們管它叫做“小叮噹”,通常戴在衣服外面。適合於幹活時戴的獄中標準腳鐐不是由鐵環做成,而是由四根手指般粗細的鐵棍做成的,用三個鐵環連結在一起。這樣的腳鐐必須戴在褲腿裡面。中間那個鐵環繫上一根皮帶,皮帶的另一頭則拴在襯衫外面的腰帶上。