楚國在春秋時期吞併了六十幾個諸侯國,在江、淮流域發展順利,成為大國,因而有條件爭霸中原。中原諸侯視楚國為南蠻,齊桓公號召攘夷,諸侯響應,形成中原各國聯合制楚的局面。晉文公時代,聯合齊、秦,對楚也是南北對抗的形勢,是半個中國對半個中國。而崤之戰後,秦滅國十二,霸西戎,國力有所增長,秦康公又聯楚以對晉,晉以今山西南部及河南、陝西之一部,處三面受敵的形勢下,與秦、楚競爭,自然處於劣勢。但一個國家的強盛,不僅依賴國土廣狹及戰略形勢,而內政修明,人心相附,更為重要。內修政教,整軍經武,外並弱小,增強國勢,才可能打勝仗成為霸國。

邲之戰失敗後,晉國對諸侯的控制力大為減弱,及至齊、魯附楚,戰略上也處於四面受敵的不利形勢。在這種內外交困的形勢下,晉國君臣痛省前非,開始走上長達三十年的復興之路。晉景公與士會、郤克、欒書、韓厥諸卿,勠力同心,保持團結,發展經濟,擴充軍備。基礎既固,然後爭取與國,對敵各個擊破,才能改變不利的戰略形勢。

晉國北方的狄族部落,頻繁擾亂晉境,成為肘腋之患,但在地理和軍事實力上都易於擊破,所以邲之戰後,荀林父、士會先後興兵攻滅潞氏之狄(今山西長治、潞城一帶)以及赤甲氏、留籲、鐸辰(今山西屯留、黎城一帶)諸狄族部落,並有其地,又越過太行山擴張到邢(今河北邢臺西南)、鄴(今河南安陽北)一帶。這不僅解除了後顧之憂,也增強了國力。

中原諸侯大都已背晉附楚,秦國更是一門心思地聯楚制晉。而齊國為東方大國,雖與楚通聘問,並不等於依附楚,而晉擴張領土到邢、鄴地區,與齊國已成近鄰,所以晉景公爭取與國,齊國便成為第一個目標。周定王十五年(公元前592年),晉景公派遣郤克聘問齊國,謀與齊頃公、魯宣公、衛穆公、曹宣公、邾定公等作斷道(今山西沁縣東南之斷梁城)之會。

齊頃公是齊國曆史上一位頗具戲劇性的人物,不知道出於什麼考慮,他讓其母蕭同叔子(《史記•齊太公世家》作蕭桐叔子。《公羊傳》作蕭同侄子。《史記•晉世家》作蕭桐侄子。此從《左傳》)在帷帳後面窺看晉使。郤克本是殘疾人,行止頗為滑稽,蕭同叔子忍俊不禁,與侍從宮女鬨笑起來。《穀梁傳·成公元年》對當時的情形作了繪聲繪色的描寫:郤克與魯使季孫行父、衛使孫良夫、曹使公子首,一同覲見齊頃公。郤克眇目(獨眼),季孫行父禿頂,孫良夫跛足,公子首駝背,四人各有特色。齊頃公惡作劇,故意安排獨眼侍從引導郤克,禿頂侍從引導季孫行父,瘸腿侍從引導孫良夫,駝背侍從引導公子首。八人成四對,獨眼領著獨眼,禿頭領著禿頭,瘸子領著瘸子,羅鍋領著羅鍋,畫面之美,不能想象。

在眾婦人的鬨笑聲中,郤克認為受到侮辱,大怒返晉,致使齊頃公未能親赴同年夏天由晉、魯、衛、曹、邾五國舉行的斷道之會。

齊頃公侮慢外國使者,當然是無禮的舉動,但晉國為改變全盤戰略形勢而圖謀聯齊,郤克就不應不忍小忿而破壞聯齊的大局,尤其不應返國後主張伐齊,以報私憤。幸虧晉景公與士會能著眼全域性,不肯同意,未惹起齊、晉大的糾紛【《左傳•宣公十七年》載,齊頃公使高固、晏弱、蔡朝、南郭偃參與斷道之會,“及斂盂,高固逃歸”(杜預注:“聞郤克怒故。”),晉抓捕了其餘三人。後晉景公在苗賁皇的勸說下放三人歸國。《史記•卷三十二•齊太公世家》記為:“齊使至晉,郤克執齊使者四人河內,殺之。”】,並於次年(公元前591年)與齊頃公會盟於繒(今山東陽穀附近)。

周定王十八年(公元前589年)春,齊頃公背盟聯楚,興兵伐魯,奪取了龍(今山東泰安西南)。衛國與魯聯盟,於是出兵助魯。齊又敗衛軍,於是魯、衛兩國一齊向晉求援。

由於齊背盟聯楚,聯齊戰略已無法實現,為阻斷齊、楚聯盟,各個擊破,晉景公以郤克領中軍,士燮(士會子)領上軍,欒書領下軍,韓厥為司馬,率兵車八百乘救援魯、衛。齊頃公聞晉出兵,遂退軍而走。晉軍會合魯、衛兩軍,浩浩蕩蕩跨越太行山東進,深入齊國腹地。

六月壬申(十六日),晉軍在靡笄山(今山東濟南南)追上齊軍主力。齊頃公也不甘示弱,決定正面和晉軍較量一次。為試探晉軍強弱,齊頃公對晉軍發動了一次小規模試探性進攻。晉軍不利。齊頃公信心大增,他派人向晉軍下達戰書,並約定次日決戰。

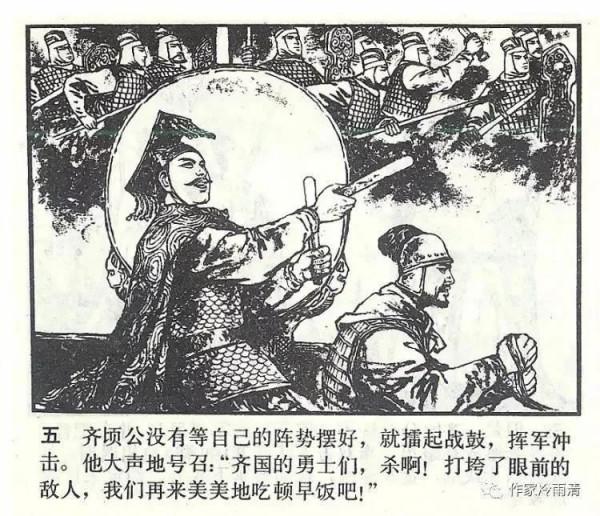

癸酉(十七日)晨,晉、齊兩軍列陣於鞍(今山東濟南東北),再次交鋒。由於前一日的小勝,齊頃公自恃齊軍勇猛,認為晉軍不堪一擊,於是在應當吃早飯的時間向晉軍發動攻擊,以求出其不意,先發制人,迅速解決戰鬥。《左傳•成公二年》載:“齊侯曰:‘餘姑(且)(先)翦滅此(這些人)而朝食(再吃早飯)。’不介(鎧甲)馬而馳之。”齊軍餓著肚子,也沒有給戰馬披上鎧甲,就開始衝擊晉軍大陣。這就是成語“滅此朝食”的典故。不難發現,齊軍儘管士氣高漲,但戰前準備不足,戰馬無甲,士卒也沒吃早飯,這樣的軍隊後勁不足。

事實上,“滅此朝食”的做法在當時不是孤立的,而是一種廣泛存在的突襲戰術。如鄢陵之戰時,“楚晨壓晉軍而陳(陣)”,晉軍“塞井夷灶,陳于軍中”。晉軍之所以在倉促中填平灶井,是因為楚軍在早晨理應用餐的時間,突然採取行動,逼近晉軍擺開陣勢,因此晉“軍吏患之”(《左傳•成公十六年》)。再如吳王闔閭伐楚,“楚人為食,吳人及之,奔食而從之”(《左傳•定公四年》)。敗退的楚軍在做飯時,遭到吳軍襲擊,吳軍繳獲楚軍飯食吃完後,又繼續追擊楚軍。

《左傳•莊公二十九年》有云:“凡師有鐘鼓曰伐,無曰侵,輕曰襲。”從這個角度來說,晉、齊交鋒是堂堂之陣。戰鬥非常激烈,晉軍主帥“郤克傷於矢,流血及屨(履)”,御戎解張也身負重傷,但仍左手握韁,右手擊鼓,因而“未絕鼓音”(《左傳•成公二年),晉軍死戰不退。這時齊軍不吃早飯、不披馬甲的缺點顯現出來,而晉軍在擋住齊軍衝擊後越戰越勇,鼓聲震天,爭先馳逐,勢如排山。齊軍不能擋,遂四下潰散。齊頃公被晉軍追趕,慌不擇路,繞著華不注山(今山東濟南東北華山)跑了三圈。

晉軍司馬韓厥盯住齊頃公的兵車緊追不捨。按通常乘法應該是:御手(駕駛員)居中,韓厥在左(甲首,車長位置),參乘(車右)居右操矛;帥車或諸侯指揮車是,主帥居中,御手(御戎)在左,參乘居右。但臨戰時,韓厥換到了居中御手位置。齊頃公的御手邴夏看出韓厥氣度不凡,故而對齊頃公說:“射其御者,君子也。”(《左傳•成公二年》)在萬分危急的時刻,齊頃公仍不忘“古訓”,竟然答道:知道是君子還射,非禮也。於是在疾馳的兵車的顛簸中,齊頃公一箭一個,乾淨利落的射倒了“君子”左右的兩個人,唯獨留下中間的“君子”捨不得殺。

車右逄(páng)醜父擔心齊頃公被俘,危急中也與頃公互換了衣服和位置。沒跑多久,齊頃公兵車的驂馬(車駕兩旁的馬,中間架車轅的稱服馬)被兩旁的樹木絆住,被韓厥追上。韓厥也誤把居中的逄醜父當成齊頃公,躬身表演了幾句臺詞後,把他押回大營。齊頃公這才得以換乘佐車逃走,免於被“君子”俘虜。

齊頃公的記性還不錯,對這一面之緣依稀不忘,第二年去晉國朝聘時,在宴席上認出了這位“君子”,一直盯著他看。韓厥問:君侯認得我嗎?齊頃公說:服裝是換了,可模樣沒變。此時“君子”還不知道他這條命是齊頃公手下留情而得保全的。

免於被俘後的齊頃公並沒有就此逃走,為了營救逄醜父,他餓著肚子,率領齊軍在晉軍中三進三出。《左傳•成公二年》記載;“每出,齊師以帥(簇擁)退。入於狄卒,狄卒皆抽戈楯(盾)冒(保護)之。以入於衛師,衛師免之。”看來齊頃公的威望和人緣還不錯,所以每次殺出來,齊軍都緊密護衛。殺入狄人、衛軍陣中時,狄人、衛軍也都不傷害他。

鞍之戰,雖然齊軍大敗,晉、魯、衛聯軍一直追擊至齊都臨淄(今山東淄博東北),齊頃公割地求和,四國才罷兵。但齊頃公並不氣餒,保持著樂觀、自信的心態,途中還不忘勉勵國人。《左傳•成公二年》載,他透過徐關(今山東淄博西)撤往臨淄時,對守城計程車卒說:“勉之!齊師敗矣。”其中既有自責,也有自信。又與路遇女子對話,“女子曰:‘君免(難)乎?’曰:‘免矣。’曰:‘銳司徒免乎?’曰:‘免矣。’曰:‘苟(如果)(國)君與吾父免矣,可若何(還要求什麼呢)!’乃奔(就跑開了)。”從中可以看出,齊國軍民似乎還挺信賴他,人們也並不在乎齊國偶爾一次失敗,對國家仍充滿信心。

周定王十九年(公元前588年),晉因領土擴大,國力日強,擴三軍六卿而為六軍十二卿,時天子才有六軍。這一方面是晉景公好大喜功,另一方面則是晉國在戰勝齊國後,諸侯歸附,世卿們再次瓜分財產而勢力膨脹。齊頃公鑑於晉國又強盛起來,就於同年冬親自到晉國結好。晉景公厚禮相待,於是齊、晉言歸於好。齊頃公回國後,廢棄獵苑,減輕賦斂,賑濟孤寡,撫卹病殘,輸盡積蓄以救百姓,齊國又逐漸恢復了元氣。《說苑•卷十•敬慎》載:“(頃公)弔死問疾,七年不飲酒,不食肉,外(疏遠)金石絲竹之聲,遠婦女之色,出會與盟,卑下諸侯,國家內得行義,聲問震乎諸侯。”周簡王三年(公元前583年),晉景公又與魯國商量,把鞍之戰齊國割與魯國的汶陽之田歸還齊國,齊、晉聯盟更加鞏固。晉景公聯齊戰略遂告成功。

晉景公聯齊的戰略著眼無疑是很正確的。齊頃公背晉聯楚,沒有衡量齊、晉接壤,晉軍朝發夕至,齊、晉兩國發生戰爭,楚國遠水不救近火這一時間、空間的關係,且夜郎自大,想翦滅晉軍而後朝食,不知己彼,所以致敗。所幸鞍之戰敗後,齊頃公明白與晉保持友好,可以保境安民,讓晉楚鬥爭,自己就可獨霸一方,因而與晉言和。這就使齊、晉兩國暫時相安。

晉景公見齊頃公傾向楚國,當機立斷,趁楚莊王與令尹孫叔敖去世(周定王十六年,公元前591年)的機會,聯合魯、衛向齊進攻,然後又軟硬兼施,一打一拉,爭取齊國完成聯盟。這樣雖未必能得到齊國很大的助力,但解除了後顧之憂,可以傾全力對付楚、秦。

至此,晉國擺脫了四面受敵的困境。但秦、楚聯合,楚無後顧之憂,晉從正面進攻,仍不易制服楚國。於是聯絡吳國,離間秦、楚之間的關係,就成了晉國的當務之急。