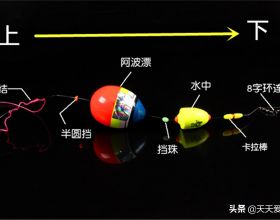

一幅17世紀英國“大瘟疫”的復原場景:瘟疫醫生在檢查病患的腋窩,看是否患上了鼠疫。

英國自中世紀開始經常遭受瘟疫的襲擊,14世紀的“黑死病”是人口死亡最多、對社會造成打擊最大的一次瘟疫。之後,瘟疫(主要是鼠疫)不斷,直到1665年。1665年暴發於英國倫敦的瘟疫史稱“大瘟疫”(Great Plague),此次大疫之後,鼠疫從英國絕跡,再未出現,其原因至今眾說紛紜。鼠疫雖然絕跡,但它曾經帶來的那些傷痕長久而深刻地留存。在歷史遺蹟、文字記錄和祖祖輩輩的口耳相傳中,這些關於災難的記憶難以磨滅,不僅有傷、有痛,也蘊含著堅守和新生。它們深深滲入歷史之中,在人類的記憶中永恆。

“瘟疫之村”的犧牲與榮耀

“本鄉已然成為各各他山,髑髏之地。若非尚餘一些苟延殘喘者,此地就會變為所多瑪與蛾摩拉城的樣子了。”這句飽含宗教典故的話語,出自1666年英國一位鄉村牧師威廉·蒙佩松之口,他所描述的,正是當時處於瘟疫之中的埃姆村的駭人圖景。埃姆村位於倫敦向南150英里處,被後世稱為“瘟疫之村”,這並非恥辱之名,而是對人性光輝的紀念勳章。

埃姆疫情的開端,要從一批來自倫敦的布料說起。1665年8月,埃姆村的一位裁縫從倫敦訂購了一批布料,然而此時倫敦城內的瘟疫正愈演愈烈,這批布料中恰好潛藏著被感染了的跳蚤。裁縫的助手喬治·維卡斯將受潮的布料放在壁爐旁烤乾,無意中接觸了跳蚤,不幸感染瘟疫。他不知道的是,自己早已在日常交往中將疾病傳染給了村民們。這年9月7日,他在一場高燒過後離開人世,隨之而來的是大批村民的病亡。突如其來的瘟疫很快在村內引起恐慌,少數有條件離開的村民搶先逃離此地,剩下的大多數人則紛紛求助於教區牧師威廉·蒙佩松和清教牧師托馬斯·斯坦利。

蒙佩松在此地深負眾望。他年輕的妻子一度非常擔憂,勸說丈夫帶著自己和2個年幼的孩子一起離開。蒙佩松卻表示,在“羊群”(即信眾)最需要的時候,不應拋棄他們。作為此地少數的知識分子之一,牧師具備一些醫學知識,並熟知歷史上應對瘟疫的慣例。他明白,如果放任村民離開,非但不能減緩已有的疫情,反而會將它散播到周邊村鎮,引發更多慘劇。於是牧師決定說服村民留下來,進行自我隔離。

之所以能夠成功說服村民,宗教感召和道德約束是重要原因。牧師勸說村民,如果擅自離開並傳播危險,對於外面的人而言,是自私而殘忍的。此外,蒙佩松寫信給倫敦官方,索求當時最權威的瘟疫處方和藥品,同時也致信德文郡伯爵,言明埃姆村自我隔離對於附近地區安危的重要性,請求伯爵保證食品、藥品和其他生活必需品的供應。

牧師的信件幾乎是埃姆村與外界交流的唯一途經,因為信件可以透過煙燻或醋燻消毒。在此後瘟疫肆虐的1年多時間裡,埃姆村村民們信守約定,無一人離開。而事實上,他們如若趁著夜色離開,並沒人能將其追回。埃姆村村民們封閉村莊,自我隔離,有效遏制了瘟疫的進一步蔓延。周邊的村鎮鮮有疫情,但埃姆村卻為此付出慘痛代價——瘟疫在此地肆虐了14個月,前後共有260位村民死去,幾乎占人口總數的四分之三,是同時期倫敦居民死亡率的2倍之多。

此後的300多年間,埃姆村在瘟疫中自我犧牲的事蹟一直受到人們的感佩與懷念。如今,埃姆村專門建立了博物館,每年都有來自全球各地的遊客前來參觀博物館的陳列,遊覽村莊的歷史遺蹟,進而瞭解小小的埃姆村是如何在瘟疫史上佔據獨特地位,併成為一個崇高的文化符號的。

可惜的是,除了死亡名單和屋舍名牌上默然不語的名字,對於當時村民們生活的更多細節,我們則難以追溯——他們大多是文盲,無法留下文字記錄,他們的所思所想湮沒在歷史長卷中,茫然不可考。饒是如此,我們仍能從埃姆村內的歷史遺存之中,窺見村民們面對瘟疫時的行為活動,嘗試重建他們的掙扎與堅定。

埃姆村附近有一個特殊的墓地,一位夫人在8天內埋葬了自己的丈夫和6個孩子。

界石和蒙佩松井正是這樣的所在。在決定封村之後,牧師帶領村民們在埃姆村和相鄰的斯通尼·米德爾頓村之間安置了界石。界石的表面鑽有6個洞孔,裡面盛滿醋,村民們向外村換取物資時,會將錢幣浸泡在洞孔中的醋裡。在當時,人們普遍相信醋能夠阻斷瘟疫的傳染。蒙佩松井也有類似功能,這口井位於埃姆高地一條孤零零的道路上。與醋一樣,井水也被認為具有淨化功能,可以滌淨錢幣。外界向埃姆村運送的食品、醫療用品等物資均留在偏遠荒野的指定地點,埃姆村村民也在那裡留下相應的錢款。在埃姆村村民自我隔離期間,他們與外界人們的守望相助是感人的一幕。

除了物質保障,精神支撐也發揮著巨大的力量。在自我隔離期間,在接踵而至的死亡與持續不斷的恐懼陰影之下,村民們在牧師的帶領下繼續進行著規律而敬虔的宗教禮拜。為了減少瘟疫的傳播,牧師將每週日的宗教禮拜挪至戶外——雖然那時人們還不確定瘟疫的病因,但已有關於“糟糕的空氣”的推測,認為人與人之間的密切接觸是傳染的風險因素。新的禮拜地點設在埃姆村南部一個狹窄的小山谷內,信眾們在草地上或站或坐,牧師立於山谷北端一塊巨大的天然岩石拱門處,佈道聲音清晰可聞。此處儼然成為了一座露天教堂,後來被稱為庫克利特教堂。

如今,每年8月的最後一個星期天被設定為瘟疫紀念日,又稱“瘟疫星期天”。在這個專屬的日子裡,埃姆村的村民們會身著傳統服裝,舉行莊重的紀念儀式,以紀念3個多世紀之前埃姆村大無畏的犧牲精神。

皮普斯日記:“大瘟疫”親歷者的記述

讓我們將視線轉回倫敦。較之埃姆村,倫敦城的事態更為複雜、混亂。瘟疫肇始於倫敦老舊髒亂的貧民區,狹窄的街道、簡陋的衛生設施、街道上堆積的動物屍體和糞便、過度擁擠的房舍和汙濁的空氣,都是瘟疫產生的溫床。

倫敦作為英國的政治、文化乃至經濟中心,聚集了大批知識分子,因此與埃姆村不同,倫敦的瘟疫記憶存在於各式各樣的文字之中,如塞繆爾·皮普斯的日記。皮普斯生於1633年,劍橋大學畢業後進入海軍部當職。他在1660—1669年間寫下詳細的日記,內容上至國政外交,下至社會百態和自己的家庭生活,事無鉅細,極為豐富。瘟疫期間,皮普斯並沒有像多數達官貴人那樣避走他鄉,而是留居倫敦。

1665年的4月30日,皮普斯已在日記中提及這次瘟疫:“城中出現了關於瘟疫的巨大恐慌,據說已有兩三間屋舍被關閉。上帝保佑!”從6月開始,他提及瘟疫的頻率明顯上升,不是某條巷子疫情洶湧以致多人死亡,就是某位貴族政要攜全家出城避難。

倫敦當局的死亡統計表將每個星期的死亡人數及原因記錄下來,但它的統計物件侷限於英國國教的信眾,並不完備。皮普斯對這個資料密切關注(正如今天我們關注新冠肺炎新增病例、死亡統計數字一樣),有時還在日記中稍事分析。1665年7月13日,他記錄道:“本週有超過700人死於瘟疫。”一個月後的8月10日,情況惡化,皮普斯將自己的憂慮訴諸筆端:“看到這周的死亡人數超過了4000人,其中3000人是因為瘟疫,我感到非常不安。”到了8月底,他的文字難掩悲傷:“這個月就這樣結束了,由猛烈瘟疫帶來的巨大悲哀降臨在全國民眾身上,王國的每個地方几乎都是如此。每天都有更令人悲傷的、瘟疫加重的訊息。倫敦城這個星期死亡7496人,其中6102人死於瘟疫。但恐怕真正的死亡人數有將近萬人——部分是人數眾多而難以統計的窮人,部分則是教堂鐘聲不會為其報喪的貴格教徒等。”而到了9月,死亡人數又攀上了新的高點,皮普斯於7日寫道:“本週共死亡8252人,其中死於瘟疫的是6878人。這是一個非常可怕的數字,有理由擔心瘟疫會繼續在我們之中蔓延。”

圖中場景約發生於1666年的倫敦,燃燒的火盆令街道瀰漫著濃濃的煙霧

在倫敦,官方以嚴苛的隔離手段應對疫情。瘟疫法令規定,患者須在家中禁閉6周,並未染病的同住者也要一起禁閉。在這樣的情況下,那些未染病的同住者是絕望的——他們承擔著巨大的感染風險,卻不能離開。這種強制隔離一度被視為是殘忍、不符合基督教精神的,而當時落後的醫療水平,也使得人們對瘟疫防治手段的認知薄弱,加重了對隔離措施的抗拒心理。皮普斯日記中也不乏對隔離景象的描述,例如,1665年6月26日他寫道:“瘟疫愈演愈烈,我今天看到聖克萊門特教堂對面的開闊街道上,有一所屋舍被封閉了。這是一幅令人悲傷的景象。” 7月1日他記錄道:“悲傷的訊息是,貝辛霍爾街上的七八座屋子因瘟疫被封閉。”

此外,基於瘟疫的環境起源理論,政府下令對街道進行清理,甚至連空氣也用火加以淨化。皮普斯在1665年9月6日寫道:“我看見火焰在街道上燃燒,在市長大人的命令下,火堆遍及全城。”這幅景象即使今日看來,也讓人感到驚悚。

瘟疫給傳統的人倫帶來巨大沖擊。法令不允許鄰居或朋友探望禁閉中的患者,若患者不幸病亡,他們的屍體也不允許由親友陪同去教堂安葬。違反規定的人要被強制隔離,甚至處以監禁。1665年的8月和9月之交,皮普斯2次途經倫敦城南的一處農莊,得知此地大約有21人死於瘟疫,他在日記中寫道:“我看到一具屍體躺在附近未掩埋的棺材裡,已經三四天了,一位看守人晝夜不離,以防有人接近。”死者生前病中難以見到親友,死後仍無法由親友殮屍。他對此哀嘆:“瘟疫使我們對待彼此像狗一樣殘忍。”

1665年的大疫給倫敦帶來重創:人口銳減,商業停擺,達官顯貴棄城而走、避居鄉下。在疫情洶湧的9月,皮普斯對倫敦的蕭瑟景象發出哀嘆:“河道上再無船舶來往,白廳(英國政府機構所在地——筆者注)院裡荒草叢生,街上只有病弱的可憐人,多麼悲哀!”

皮普斯日記對瘟疫的描寫是細膩生動的,雖然大多是寥寥幾筆,但我們仍可以從中清晰地觀察到瘟疫的發展脈絡,感受到瘟疫親歷者的憂慮。而半個世紀之後,英國作家笛福的紀實文學《瘟疫年紀事》與皮普斯日記形成了耐人尋味的對照。

笛福《瘟疫年紀事》:半個世紀後的記憶

英國1665年大疫的後果如此慘痛,它帶來的創傷並非一朝一夕可以撫平。半個世紀後的1720年,法國馬賽暴發瘟疫,這一訊息不久即傳入倫敦,引起民眾擔憂。那時還有許多大瘟疫的倖存者在世,而多數人即使並非親歷,也從年長者口中瞭解過那場災難。大家都明白,瘟疫意味著令人窒息的恐怖與死亡。

此時,作家笛福憑藉他曾經作為新聞記者的職業敏銳度,迅速捕捉到了這個熱點事件,進而創作了紀實性文學《瘟疫年紀事》。笛福的寫作素材包括醫學論文、各類小冊子和官方的死亡統計表,還融合了口耳相傳的民間故事。他用第一人稱,借一名在瘟疫期間被迫留守倫敦的鞍具商人之口,還原了1665年瘟疫之下的倫敦。與皮普斯一樣,笛福也描述了倫敦市民出城逃難的場景。笛福筆下的主人公“從早到晚不得不目睹這種(逃難的)景象,因為眼下除此之外什麼都看不見”。 能夠出城避難的,是財力相對雄厚的那部分人,尤其是那些達官貴人和上流人士,“從城市西區蜂擁出城,帶著家眷和僕人。”這幅場景引起主人公深深的憂懼:“它讓我心裡充滿非常嚴肅的想法,想到那種慘禍就要降臨這個城市,還有留在裡面的人那種痛苦不幸的境況。”

此時,出城通行也是一個較為棘手的難題。想要順利出城,並在外鄉暢通無阻,最好能持有官方發放的通行證和健康證明,以證明持有者身體健康,不會為他人帶來感染瘟疫的危險。如果缺少證明,就不准許在沿途市鎮通行,也難以在客棧投宿。笛福描述了人們對這種證明的汲汲而求:“慌亂成這副樣子,以至於不付出千辛萬苦就到達不了市長大人的門口。那個地方是如此擁擠,為了外出旅行這檔子事情。” 在慌亂之中,謠言四起——“有謠傳說政府就要簽發一項命令,在大路上設定柵欄和關卡,用來阻止旅行。而沿途那些市鎮,將不容許從倫敦來的人通行,怕他們攜帶了傳染病。”

21年3月29日,倫敦,新冠肺炎死難者家屬們在泰晤士河岸面向議會大廈的聖托馬斯醫院外的牆上繪製愛心圖案

市民們之所以選擇離開倫敦,一方面是為了躲避瘟疫,另一方面也是出於對強制隔離政策的畏懼。隔離所造成的恐怖氛圍,在《瘟疫年紀事》中尤為顯著。在笛福筆下,那些勒令關閉的屋舍是“沒有門閂和插銷的監獄”,瘟疫患者的屋子都要在房門中央標上一英尺長的紅十字,並在一旁寫上“上帝憐憫我們”;屋外設定看守者,併為被隔離者提供食物。被強制禁閉的人們痛苦哀嘆,抱怨政策的嚴酷。他們有的大吵大鬧,乃至犯下暴行,不僅試圖強行破門而出,還對看守人暴力相向。瘟疫期間,至少有18—20名看守人被殺死。笛福描述道:“他們用火藥炸了一名看守人,把那個可憐的傢伙燒得慘不忍睹,他在那兒撕心裂肺地哭喊著,沒有人敢走近來救他。” 還有的市民懇求鄰居或收買僕人,趁著夜色從鄰家的花園逃脫。“將房屋關閉起來的措施,是一點兒都靠不住的,也根本達不到目的,”笛福總結道,“反倒讓人們變得更絕望,他們才會排除萬難地逃出去。”

除了將隔離作為防疫措施,官方還從科學醫療的層面,指派專門的醫生、病患看護員和屍體搜查員,並將制定療法的任務委託給當時的專業團體——皇家內科醫師學會。但在17世紀的英國,醫療仍處於較低的水平,並不足以應對瘟疫。笛福寫道:“我並不是要去貶損內科醫生的權威和能力,但當瘟疫到達極點的時候……藐視一切醫療;就連那些內科醫生也害起病來,他們嘴裡含著預防藥,四處走動給別人開藥方,告訴人家怎麼做,直到瘟疫的那些症狀出現在自己身上,然後他們倒下、死掉。”

在疫情之中,倫敦的市民們需要精神層面的支柱與慰藉,而宗教已經不足以安撫他們的恐慌。埃姆村村民的心靈或許可以由牧師暫時安撫,但大量倫敦市民在焦急和無望中則尋求占星家、預言家和江湖術士的幫助。笛福寫道:“人們的這些恐懼和不安,使他們幹出成千樁軟弱、愚蠢和邪門的事情來……恐懼心理支配了他們所有的激情,憑著那些心血來潮的念頭,他們喪心病狂地(對魔法、占星等歪門邪道——筆者注)扔錢……這種愚行蠢事,頃刻之間讓城裡湧現出一批邪門的冒牌分子,像幻術師、魔法師。”誠然,在18世紀20年代的笛福看來,這些民眾實屬病急亂投醫,但在醫療發展極為有限的時代,他們又何嘗不是在認知範圍內作了合理選擇呢?

結語

埃姆村博物館、皮普斯日記和笛福的《瘟疫年紀事》,都承載著瘟疫的歷史以及人們的記憶。無論是當時還是之後,人們對瘟疫最為恐懼的,莫過於它帶來的死亡,死亡終究是最可怕的。皮普斯在倫敦街頭看見病亡市民的屍身後,在日記中寫下“不願再看到他們的遺體面容”。教堂墓地中,大量因瘟疫而死的人的墓碑也使皮普斯感到畏懼,他直言“我還是不要再去教堂了”。瘟疫之中,死亡是一柄懸於頭頂的利劍,連偶爾的美夢也免不了苦澀:在1665年8月的某個夏夜,皮普斯做了一個甜蜜的夢,夢中他與情婦談情說愛。醒後,他傷感於夢境與現實的殘酷比照,發出惆悵嘆息:“如果我們在墳墓裡還能(像莎士比亞所描述的那樣——筆者注)做夢,並且只做這樣的美夢,那該是多麼幸福的一件事啊!這樣一來,在這個瘟疫時代,我們就不必對死亡如此恐懼了。”

當然,我們今天讀到的時人對瘟疫的描述,也不僅僅是恐懼或悲傷,即使在瘟疫最嚴重的時候也有人性的光輝閃耀,如埃姆村的村民,又如留守倫敦的牧師,他們冒著風險照顧病患,主持臨終禱告,甚至最終染病去世。許多藥劑師和邊緣醫者留了下來,也有一些虔誠的市政官員堅守崗位,他們沒有忽視那些處境最為困苦的窮人,專門頒佈了廉價醫療指南。在疫情肆虐下,普通民眾也沒有忘記彼此,就像埃姆村封村之後,附近村莊的村民主動送來食物和藥品;倫敦市內,即使瘟疫阻礙了登門拜訪,街坊鄰里也會“將自家的窗戶開啟,從一家喊到另一家,互相問候過得怎樣。”在倫敦郊區的野地裡,有一些得了瘟疫的流浪漢出沒,鄰近的住戶時常會“懷著惻隱之心,給他們帶去食物,隔開一點距離放下”。

疫病在人類歷史上的影響不亞於任何一場革命、戰爭或經濟危機。公元前5世紀的伯羅奔尼撒戰爭期間雅典發生瘟疫,公元6世紀暴發查士丁尼大疫,14世紀席捲歐洲的“黑死病”則奪走了2000餘萬歐洲人的生命,之後瘟疫一直斷斷續續侵襲歐洲。到了近現代,1918年大流感傳播至全球絕大多數國家(也包括中國),死亡人數甚至超過了同時期的第一次世界大戰。時至今日,傳染病依舊是人類最大的生命威脅。人類應對疫病的方式關係到人類社會的繁衍、發展和生死存亡。

2020年,新冠肺炎病毒肆虐全球,人們在隔離中度過節慶,並透過網路問候親友、進行日常的學習和辦公。相較17世紀“大瘟疫”時的英國民眾,如今的我們早已清楚明白“隔離防疫”的重要,不再因此而惶惑。而高度普及的科學醫療,也增強了我們的信心。現實喚起人們對瘟疫史的好奇與探求,在武漢疫情最為嚴重的時刻,國內不乏學者和媒體重提埃姆村的這段往事,笛福的《瘟疫年紀事》也迎來了許多新讀者。今月曾經照古人,透過遺蹟和書頁,我們依然可以觸控到往事的脈搏,感受到過往災難中人們的呼吸。在經歷風雨之後,生活依然是欣欣向榮的。