在人前下跪,我一直以為是奴才的姿式,是軟骨的病狀。1912年,中華民國政府以莊嚴的法律形式正式廢除延續了千年的跪拜禮,和1949年毛澤東在天安門城樓“中國人民從此站起來了”的國家宣示,都為我的觀點提供了有力的例證。

清華國學院的學生劉節,也是一個靈魂永不下跪的人。男兒膝下的黃金,在這個讀書人心中早已種下了拒絕曲膝的種子。但是,1927年6月清華園中的一幕,重新塑造了他的膝蓋。

清華國學院導師王國維的投湖自盡,猶如在平靜的頤和園裡投下了一顆威力巨大的炸彈。劉節隨同導師陳寅恪等人趕到那個悲傷的地方。除了那份簡短從容的遺書之外,再也沒有找到一代大儒告別人世的任何因果。

劉節在王國維的遺容中看到了拒絕生還的決絕表情,遺書中那些平靜的文字從此就一直刻進了他的腦海:“五十之年,只欠一死,經此世變,義無再辱。我死後當草草棺殮,即行藁葬於清華塋地……,書籍可託陳、吳二先生處理……”

劉節參加了王國維遺體的入殮儀式。曹雲祥校長,梅貽琦教務長,吳宓、陳達、梁啟超、梁漱溟以及北京大學馬衡、燕京大學容庚等名教授西服齊整,神情莊重,他們頭顱低垂,彎下腰身,用三次沉重的鞠躬,向靜安先生作最後的告別。

王國維

陳寅恪教授出現的時候,所有的師生,都看見了他那身一絲不苟的長衫,玄色莊重,布鞋綿軟。陳寅恪步履沉重地來到靈前,緩緩撩起長衫的下襬,雙膝跪地,將頭顱重重地磕在磚地上。所有的人都被這個瞬間驚呆了,校長、教授、朋友、學生,在陳寅恪頭顱叩地的三響聲中,突然清醒過來,一齊列隊站在陳教授身後,跪下,磕頭,重重地磕頭。

劉節,就是此刻在教授們身後跪倒的一個學生。當他站起來的時候,突然間明白了,在向他的導師,一代大儒王國維先生告別的時候,下跪,磕頭,才是最好的方式,才是最莊重的禮節。這樣的儀式,才能和先生的馬褂以及頭上那根遺世的髮辮融為一體。望著陳寅恪教授遠去的背影,劉節想,陳先生用了一種骨頭觸地的姿勢,完成了對王國維先生的永別。陳寅恪教授,不僅僅是王國維先生遺世書籍處理的最好委託之人,更是對死者文化精神和死因的理解之人。

王國維先生紀念碑上的文字,此刻穿透時光提前到達了劉節身邊。兩年之後才出現在陳寅恪教授筆下的王國維先生紀念碑碑文,突然在陳寅恪教授下跪的瞬間落地。劉節成了這段碑文的催生之人。

王國維先生紀念碑,經過時間的打磨,兩年之後,屹立在清華園中,在以劉節為首的學生們的請求下,陳寅恪教授提起了那支沉重的羊毫,用金石般的文字,破譯了王國維的殉世之謎,用獨立精神自由思想的主張彰顯了學術人格的本質精髓。

陳寅恪教授的一個肢體動作,無意中改變了劉節對“下跪”這個詞的認識和理解,並從此以後影響他的終生。陳寅恪教授,把對王國維的紀念,刻在了堅硬的石頭上,劉節先生,則把那段文字刻進了柔軟的心裡。

跪拜

許多年之後,當劉節教授在嶺南大學的校園裡見到陳寅恪的時候,他沒有想到“跪拜”這兩個漢字組合的儀式就這樣突然來臨了。

在國民黨敗退逃往臺灣的混亂中,陳寅恪拒絕了蔣介石的重金誘惑,在嶺南大學校長陳序經的禮聘中來到了溫暖潮溼的廣州。而他的學生劉節,則早他三年到達廣東,在並無約定的時光中等候同老師的再度相逢。

在美麗的康樂園裡,學生們知道歷史系主任劉節和歷史系教授陳寅恪,似乎沒有人瞭解他們過去的師生關係。但是,每逢傳統節日,學生們都可以看到令他們驚詫的一幕。

節日來到陳寅恪教授家裡的系主任,徹底脫去了平日西裝革履的裝束,一襲乾淨整潔的長衫,布鞋皂襪,一派民國風度。見到陳寅恪先生的剎那,劉節教授便親切地喊一聲先生,撩起長衫,跨前一步,跪拜行禮。

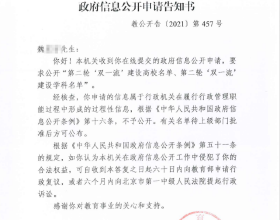

陳寅恪(右起第二位)1956年8月31日攝於宅前,左一為劉節。

在劉節教授莊重的磕頭禮中,學生們終於知道了劉節主任和陳寅恪教授的師生因緣,也知道了這對師生1927年6月在王國維先生遺體入殮儀式上透過莊重的下跪產生的心靈交集。

學生們從劉節主任的磕頭下跪中完成了對舊時代的認識。當握手成為一個時代禮節的惟一標誌,在鞠躬的身影都只能在教科書中尋找的現實中,大學生們開始了對長袍、馬褂、布鞋的重新打量,他們的目光看到了陳寅恪教授1927年下跪磕頭的情景。

劉節教授用跪拜的儀式展示尊敬和感恩的時候,嶺南大學的長衫被時代的世風脫下了,康樂園裡換上了中山大學的新裝。在課堂上,劉節教授將陳寅恪撰寫的王國維紀念碑文移到了黑板上。劉節教授眨眼之間,新舊兩個時代的交替就像時光從沙漏中間穿過,然後又聚集在他的掌上。

士之讀書治學,蓋將以脫心志於俗諦之桎梏,真理因得以發揚。思想而不自由,毋寧死耳。斯古今仁聖所同殉之精義,夫豈庸鄙之敢望。先生以一死見其獨立自由之意志,非所論於一人之恩怨,一姓之興亡。嗚呼!樹茲石於講舍,系哀思而不忘;表哲人之奇節,訴真宰之茫茫。來世不可知者也,先生之著述,或有時而不章;先生之學說,或有時而可商。惟此獨立之精神,自由之思想,歷千萬祀,與天壤而同久,共三光而永光。

劉節教授說,骨頭雖然堅硬,但一定得用皮肉包裹。深刻的思想精髓,必定在文字的深處。下跪,磕頭,站立,鞠躬,已經不再常見,但當它出現的時候,一定比握手高貴。

二郎腿

二郎腿,是人腿在自由狀態下的一種姿勢,這種姿勢的本質是為了讓人體舒服。然而,在社會的進化過程中,二郎腿卻派生出了多種意義,甚至,在特定的場合下,面對不同物件,還暗示了人物複雜的心理、心態。這個時候,腿的姿勢成了一種無聲的語言和生動的表情。

二郎腿第一次透過我的肢體展示的時候,我還是個無知的少年。父母嚴厲地喝斥了我,他們讓我明白了,在長輩和客人面前架著二郎腿,是失禮和缺乏教養的表現。從那以後,當我需要用二郎腿鬆弛神經舒展身體的時候,絕對是我獨處的場合。當我坐在鬆軟的沙發上捧書入讀的時候,一個人的世界裡,絕對不會給他人帶來輕視、睥睨和冒犯。此時的二郎腿,真正回到了本質意義出發的地方。

其實,二郎腿也並非同尊敬、平等、友好等美好的詞彙絕緣。當你同一個身份、地位、財富相當,心靈相通的朋友一起會心交談開心大笑的時候,身體的任何姿勢都不會冒犯朋友的尊嚴,更不會成為心靈的障礙。

當一個地位顯赫,狂妄自大,目空一切的人接見別人的時候,二郎腿往往成為了這種不平等場合的主角。一條腿用不平等條約強制另一條腿,用一隻驕傲的腳尖作內心自負的旗幟。在我半百的人生經歷中,多次見到過這種仗勢欺人的表演。當別人成為受辱的主角時,我往往閉口,內心卻張揚起抵抗的旗幟。當受辱者變成自己時,我則用不屑的神情和敷衍的態度還擊,然後迅速撤離戰場。

用二郎腿張揚狂妄、自大的人必須先安撫好自己的屁股,當屁股有了安全的支撐之後,才能讓輕薄的腳尖搖頭擺腦呈現得意之色。這種人往往不是皇帝,他們在地位、官職、財富不如自己的人面前風光無限,而在另一些人面前卻頭顱低垂,腰肢無骨,如同賈桂復活,從《法門寺》的唱腔裡穿越而來,低低地叫一聲,奴才站慣了。

曾經擔任過中國作協黨組書記、副主席的馮雪峰,有一次在家裡接待一個高官。由於級別相當,話題投機,聊天中馮雪峰不知不覺蹺起了二郎腿,對方也不在意,一直滿臉笑容。客人告別之時兩人緊緊握手,馮雪峰一直將他送到門口。當高官的專用小汽車緩緩開來,停在身邊時,客人依然站立不動,並不去拉開車門。這個人人都能伸手完成的開門動作,輕而易舉,然而卻出現了意料之外的結局。司機開啟駕駛室的車門,從車頭前面繞過來,躬下腰,替官員拉開車門,小心翼翼地護著他坐進車中,然後輕輕關上車門,再經過車頭,回到駕駛座位上。

這個動作瞬間點燃了馮雪峰胸中的怒火,他沒有想到,有的人,一旦晉升了職務,當了高官,就在下級面前趾高氣揚,下雨讓人打傘,出入讓人開關車門。出行前呼後擁,有人拿公文包,有人捧保溫杯。望著漸漸遠去的小車,馮雪峰狠狠地摔了自家的大門,大聲罵道:架子大過了皇帝,卻是一副小人嘴臉,從此決不讓他再進家門!

馮雪峰大發雷霆的時候,古老的中國,萬歲的皇帝早已絕跡了。但是,看著那個遠去了的高官,他突然想到的卻是固定在龍椅上的那個名詞。一種推翻了的制度,化作幽靈,附在了後人的身上。

站立

一個站立的人,他雙腿承受的誠實、忠信的重量如山一般,後人往往需要從一本書的遠方開始認識。

我對蔣天樞教授的瞭解,就是從《陳寅恪先生編年事輯》這本書起步。這本由上海古籍出版社1977年出版的薄書,讓我知道了蔣教授的陳門弟子身份。

蔣天樞從遙遠的上海來到廣州的時候,他的老師陳寅恪已經雙目失明,病重臥床了。這是1949年中華人民共和國成立之後學生與老師的第三次見面。在上海開往廣州的列車上,蔣天樞想到了許多,他惟一沒有想到的是,風雲變幻,人生苦短,廣州一見,他同恩師竟成永別。

這一年,蔣天樞教授61歲,而他的老師陳寅恪,則已是74歲高齡了。蔣教授不遠千里來到陌生的廣州探視病中的老師,而陳寅恪先生呢,則要將一個山一般沉重的囑託交付給最信任的學生。

陳寅恪先生的夫人唐篔女士帶著女兒陳小彭在廣州火車站迎接蔣天樞,安頓了住宿。接下來的十二天裡,蔣天樞將同陳寅恪共敘師生情誼,重溫清華園中歲月,鄭重地接受一份比泰山還重的囑託。

那天上午,蔣天樞如約來到了陳宅,唐篔不在家,只有病中的老師孤獨地躺在床上。無人招呼,蔣天樞就站在床邊,謙恭地聽著老師說話。陳寅恪失明多年,早已看不見學生額頭上的風霜,更不知道, 61歲的弟子,畢恭畢敬,站立床頭。幾個小時過去了,唐篔回來,才目睹了這讓人心動的一幕。蔣天樞教授,在這個寂靜的上午,將雙腿的功能透過直立的形式,昇華到了極致。

我在陸鍵東先生《陳寅恪的最後20年》中讀到這段往事的時候,想到了“程門立雪”這個古老的典故。

楊時和遊酢去拜見老師程頤,在門外站立等待,睡中的老師醒來時,門外紛飛的大雪已是一尺多深。這個出自宋史的故事之所以流傳千年,是因為它承託了士人的氣節與精神。

《程門立雪圖》[明]仇英

1964年5月陳寅恪病床前的蔣天樞教授,無異於另一個時代的楊時。在蔣天樞心中,只有“一個學生總得有他應該躬行的本分”的樸素。五十年之後,我隔著遙遠的時光,仍能感受得到蔣天樞彼時雙腿的酸脹和腰肢的疼痛。我離開書桌,站立起來,五十年前蔣天樞先生的仁義忠恕和辛苦,立刻傳到了我的身上。

真正的尊師敬長,無須千言萬語,有的時候,就是一個動作,即雙腿直立的一個人體姿勢:站立。

廣州一別,蔣天樞教授停止了自己的著述,他用心血和所有生命餘下來的時間來全力完成老師的鄭重囑託。

1981年,三百多萬字的《陳寅恪文集》出版,這套皇皇鉅著,總結了一個剛直不阿的史學大師一生的學術成就,讓一個傑出學人的終生心血化作文字留傳於後世。但是,卻少有人知道蔣天樞為這套鉅著出版付出的十多年時光和殷殷心血。至此,已經離開人世十二年的陳寅恪先生,可以瞑目安息了。

《陳寅恪先生編年事輯》,是蔣天樞教授校訂編輯《陳寅恪文集》的一個附錄。這本書裡的每一個字,都浸透了蔣天樞的心血,蔣天樞先生的半生心血,當得起“犧牲”和“崇高”兩個形容詞。

陸鍵東先生說:“在漫長的十年時間裡,蔣天樞為恩師獻出了許多許多!他曾先後到過錢謙益與柳如是當年主要的活動地點蘇州吳江、嘉興等地查訪,為陳寅恪找到了不少有關‘錢柳因緣’的材料。蔣天樞於陳寅恪晚年的意義,不僅是他給了陳寅恪一份濃濃的師生之情,而且他還使陳寅恪在堅守‘獨立之精神’計程車人氣節上,無限欣慰地感到‘吾道不孤’!”

一個目光炯炯的盲人,在一個站立的上午,面向他最信任的學生,完成了文字託孤的莊嚴儀式。

上海古籍出版社,是瞭解蔣天樞先生付出的出版機構。出版社匯出3000元人民幣,作為他十多年艱辛勞動的報酬,但是,蔣先生卻拒收了這筆錢。蔣天樞發自肺腑地表示:“學生給老師整理遺稿,怎麼可以拿錢呢。”

在蔣天樞先生的內心,陳寅恪先生是“中國歷史文化所託命之人”,他已經把老師的囑託放置到了神聖的高臺,所以,他的一切勞動和付出,都是責任,與金錢物質無關。然而,對待自己的學生,他卻是無微不至地關懷。《陳寅恪先生編年事輯》一書的後記中,蔣天樞的學生章培恆有一段關於老師的追憶:

大概是一九五八年,先生有一次忽然對我說:“中華書局上海編輯所約我點《詩義會通》,你跟我一起點吧!”我當然遵從。但先生只要我做了兩件事:一是到學校圖書館去借了一部《詩義會通》;二是在先生點完後我從頭到底讀了一遍。過了幾個月,先生把我找去,交給我一張出版社所開的叄佰貳拾元的支票,並告訴我:“《詩義會通》的稿費來了。你取出來後,自己先到書店去買部書,我已經代你到書店去看過,局刻本《二十四史》和縮印本《四部叢刊》都不錯,價錢也合適,你隨自己喜歡買一部。多下來的錢給我好了。”我到書店一看,《二十四史》是一百八十元,《四部叢書》縮印本是二百五十元。於是我懂得了,先生知道我窮,無力買這樣的大書;如果買了送我,又怕我心裡不安,所以用了合作點書的名義,讓我不致太為難。其實,先生自己在經濟上並不寬裕,因為不願曲學阿世,五六十年代只發表了兩篇考證文章和校點了這部《詩義會通》,稿費收入之少可以想見;但《詩義會通》的稿費的大部分卻都給我買書用去了。

章培恆先生的這段話,讓後人看到了精神的傳承路徑和源頭指向。徐百柯先生的《民國風度》一書,有一段關於章培恆教授的描述:“如今復旦中文系的名教授章培恆是蔣天樞的弟子,除了做學問,他顯然還受了先生關於‘尊師’的教誨。一次,他隨蔣先生外出辦事,晚上完事後照例送老師回家。途中下了場大雨,車到教師宿舍大門,遍地積水,而蔣先生腳上穿的卻是家常的布鞋。章先生提議要背蔣先生,全然不知自己也已年過花甲了,蔣先生自然堅拒了。於是,老師蔣天樞跨出車門,灑脫地直奔寓所,學生章培恆脫下皮鞋,一手拎著,在雨中著一雙白襪跟在老師身後。”

章培恆教授,本來可以在讀書人的人體姿勢中,添上一個“揹負”的動作,可是他的老師拒絕了。一種不朽的肢體語言,永遠儲存在了章教授心中,至今未能發芽。

安坐

安坐是屁股的儀式,由於腿的功能退居幕後,屁股的表情便更加隱蔽。客觀來說,人的屁股在嚴密的紡織品包裹之中,不露聲色,所以,屁股的真實嘴臉,有時便曲折婉轉地藉助語言和手、腳來表現。

其實,有史以來,屁股始終是不平等的。龍椅上,只供有皇帝的屁股,別人是不能染指的。當皇帝安坐在威嚴的龍椅上的時候,所有的文臣武將,都只能肅立或者下跪。

在一張1958年的舊照片上,我看到了兩張普通的木椅,木椅上面安坐的是兩個民國曆史上聲名顯赫的人物。蔣介石和胡適,以並肩而坐的姿勢,穿越遼闊的海峽和五十七年的漫長時光,出現在一個寫作者的眼前。

蔣介石的神情氣度保持了他一貫的嚴肅和威儀,符合一個領袖的身份,他正襟危坐,服飾嚴整,身姿端正。出乎我們意料之外的是,胡適卻二郎腿高蹺,神情輕鬆,一副旁若無人的樣子。

1958年,胡適與蔣介石

照片是真實的,但僅僅是瞬間的記錄。胡適的二郎腿和領袖的正襟危坐構成了巨大的疑問,它讓我一直思考,在威嚴如日中天,人人見而敬畏的蔣介石面前,胡適用高傲的二郎腿,難道是為了展示一個獨立知識分子的內心世界?

我在那幅照片的深處,終於尋覓到了胡適和他那條著名的二郎腿的真相。就在同蔣介石合影之前,胡適在“中央研究院”院長就職典禮暨第三屆院士會議上,同蔣介石發生了激烈的交鋒。胡適對會上蔣介石以領袖身份發表的講話極其不滿,他認為蔣介石要求“中央研究院”責無旁貸地擔負起復興民族文化的大任,“目前大家共同努力的唯一工作目標,為早日完成‘反共抗俄’使命,如果此一工作不能完成則吾人一切努力終將落空,因此希望今後學術研究,亦能配合此一工作來求其發展”以及“五四運動”“打倒孔家店”的論述違反了學術研究的獨立原則,干涉了學術研究的自由。

胡適的答謝詞以石破天驚的憤怒開頭。“總統,你錯了!”胡適的當頭棒喝讓毫無防備的領袖眼冒金花。在蔣介石的極度錯愕中,胡適又毫不客氣地說:“我所謂的打倒,是打倒孔家店的權威性、神秘性,世界上任何的思想、學說,凡是不允許人家懷疑的、批評的,我都要打倒!”

蔣介石憤怒的引信瞬間點燃了,他勃然變色,拂袖站立,若不是張群、陳誠等人拉住,他肯定會踢翻座椅,揚長而去。

照片上的蔣介石,不露聲色。照片背後的蔣介石卻一腔怒火,屈辱讓他長夜難眠。他在日記中寫道:“今天實為我平生所遭遇的第二次最大的橫逆之來。第一次乃是民國十五年冬、十六年初在武漢受鮑爾廷宴會中之侮辱。而今天在中央研究院聽胡適就職典禮中之答拜的侮辱,亦可說是求全之毀,我不知其人之狂妄荒謬至此,真是一狂人……因胡事終日抑鬱,服藥後方可安眠。”

我相信,蔣介石在同胡適的會後合影中,他憤怒的潮汐依然沒有消退,驚濤裂岸的聲音依然讓隨從們膽顫心驚。

二郎腿

傅斯年,是中華民國曆史上,尤其是抗日戰爭勝利蔣介石威望如日中天的時候,又一個敢於同領袖平起平坐,並且在領袖面前高蹺二郎腿的又一個讀書人。傅斯年,是胡適的學生,這個“五·四”學生運動的總指揮,在1919年5月4日的上午,扛著大旗走在遊行隊伍的前列,一直衝進趙家樓。徐百柯先生說:“這樣一個敢說敢罵的山東好漢,在臺灣,人們稱他是惟一一個敢在蔣介石面前蹺起二郎腿放膽直言的人。”

傅斯年與蔣介石

傅斯年拒絕從政,一生精力投入學術和教育。這個對蔣介石和國民黨忠心耿耿的讀書人,對貪汙腐敗恨入骨髓。抗戰時期,他以國民政府參政員的身份蒐集行政院長孔祥熙貪贓枉法,以權謀私的證據材料。時任中華民國駐美大使的胡適寫信,出於對學生的愛護,勸其不要惹火燒身。

為了保護孔祥熙,平息傅斯年的怒火,國家和軍隊的最高領袖蔣介石專門置設筵席,宴請傅斯年。

賓主落座之後,傅斯年雖然蹺起了二郎腿,但卻沒有半點不恭敬的意思。然而,接下來的對話,卻讓蔣介石顏面難堪,一眾陪客大驚失色。

蔣介石問:“孟真先生信任我嗎?”

“絕對信任!”傅斯年回答毫不猶豫。

此刻的蔣介石,滿臉輕鬆,笑容親切:“你既然信任我,那麼,就應該信任我所用的人。”

傅斯年瞬間就明白了蔣委員長設宴的目的,也明確無誤地斷定,領袖話中的“我所用的人”的所指。他突然血往上湧,斬釘截鐵地說:“委員長我是信任的。至於說因為信任你也就該信任你所用的人,那麼,砍掉我的腦袋,我也不能這樣說!”

孔祥熙之後的另一任行政院長宋子文,更是施展權力,利用戰後接收敵偽產業等各種手段積聚鉅額財富。傅斯年憤怒已極,連續寫下《這個樣子的宋子文非走開不可》《宋子文的失敗》和《論豪門資本之必須剷除》三篇戰鬥力極強的檄文,在《世紀評論》和《觀察》發表。傅斯年一針見血地直指腐敗根源:“古今中外有一個公例,凡是一個朝代,一個政權,要垮臺,並不由於革命的勢力,而由於自己的崩潰。有時是自身的矛盾、分裂,有時是有些人專心致力,加速自蝕運動,惟恐其不亂,如秦朝‘指鹿為馬’的趙高,明朝的魏忠賢,真好比一個人身體中的寄生蟲,加緊繁殖,使這個人的身體迅速死掉。”

中華民國曆史上兩任貪汙腐敗的行政院長,因為傅斯年揭發彈劾而下臺。而孔祥熙和宋子文,一個是蔣介石的連襟,一個則是蔣介石的妻舅。所以,他的老師,敢於在蔣介石面前架著二郎腿的胡適,也為他擔心,勸他小心行事。

新聞照片,不僅是現場的真實記錄,也是人物心靈的自然流露。傅斯年的二郎腿,不僅在領袖面前驕傲地展示,在作為國賓的洋人面前,他也沒有刻意地掩飾和收斂。

國民黨敗退臺灣的那一年,盟軍統帥麥克阿瑟將軍訪問臺灣。蔣介石率領“五院院長”“三軍總司令”等政要到機場迎接這位美國的五星上將。在第二天報紙刊登的新聞照片中,蔣介石、麥克阿瑟和傅斯年三人在貴賓室就座,“五院院長”等政要們垂手恭候,“三軍司令”立正挺身。傅斯年坐在鬆軟的沙發上,口銜菸斗,蹺著二郎腿,吞雲吐霧,瀟灑自若。新聞報道說:“在機場貴賓室,敢與總統及麥帥平坐者,唯傅斯年一人。”這個讓人驚歎的場景,引出了別人的評價,那是《後漢書》中范曄評價郭林宗的語言的借用:“隱不違親,貞不絕俗,天子不得臣,諸侯不得友,吾不知其他。”

徐百柯先生說:在大陸,傅斯年一度被當作“反動史學研究方向”的代表人物而遭到狠批,進而幾乎被遺忘。近年來,“回到傅斯年”漸漸成為學界的一種聲音,關於他的一些介紹文字也開始見諸媒體。有人發出這樣的感嘆:“傅斯年是中國歷史上最有學問、最有志氣、最有血性和最有修養的偉大知識分子中的一個典範,在這個偉大知識分子幾近絕跡的世界上,也許不會有人知道,我是多麼深沉而熱烈地懷念著他們中間的每一個人。”而有關蔣、傅之間的談話,人們評價:“這樣的君臣對話,如此之豪傑氣,當今之士,且不說有過,又可曾夢想過?”

傅斯年猝死在臺灣大學校長的位子上。臨死前的那個晚上,他深夜寫稿,他對催他休息的夫人俞大綵說,他趕寫文章是為了早點拿到稿費,好做一條棉褲,身上的單褲,已不足禦寒了。他嘆了一口氣,緩緩說道:“你嫁給我這個窮書生,十多年了,沒有過幾天舒服日子,而我死後,竟無半文錢留給你們母子,我對不起你們!”

第二天,在“農復會”會議上,傅斯年為臺大教育問題答辯,在講臺上站立而死!

有的時候,二郎腿,就是血性的一種姿勢。