網上有人說拍賣場上可以撿漏,有人說:“去拍賣場撿漏?搞笑吧?”

實際上,世界上的事情很難一概而論。如因緣匯聚,拍賣場的確可以撿漏。我講三件親身經歷的事情,也算是留下一點中國拍賣場拍賣早期刻經的歷史記錄。

一、《觀彌勒菩薩上生兜率天經疏》捲上

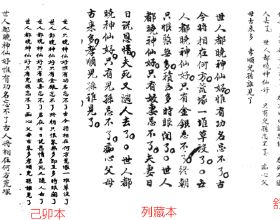

1999年,印象中是春天,某拍賣公司請我鑑定幾件東西。其中有一件刻本卷軸裝,為《觀彌勒菩薩上生兜率天經疏》捲上。我目鑑後大為驚異,因為竟然是遼刻。遼代禁止書籍出境,現存世遼刻,比宋刻還稀珍。我初次見到的遼刻是中國歷史博物館(現中國國家博物館)展出的應縣木塔刻經,當時隔著展櫃,未能上手。其後在河北豐潤、前蘇聯列寧格勒上手多種遼刻,印象很深,歎為觀止。特別因為考察這些遼刻時,我正在中國國家圖書館善本部工作,就連國圖也從未收藏到一部遼刻,更加感慨。

1999年一起參加拍賣公司鑑定的還有國圖李際寧。我請李際寧務必把這一訊息告知國圖領導,務請將該遼刻收歸國圖。國圖其後果然派人參加競拍,但最終被韋力先生以40萬拍得,成為韋力藏書中的“名品”。

這件遼刻能被韋力收藏,自然也是一件好事。特別是韋力其後將它影印出版,更是功德無量。但我至今為國圖惋惜,因為國圖至今未能收藏到遼刻。故國圖其後在舉辦有關展覽時,不得不向韋力先生借展。

二、《三十三分金剛經》

2007年11月,中國書店某經理等到我家,出示刻經《金剛經》一卷。從紙張、風格看,應為晚唐。且竟然為三十三分。我談了大致印象,他們當天攜卷返回。

2008年1月,保利公司的某經理等到我家,出示刻經一卷,即為2007年11月曾看過的《三十三分金剛經》。他們把東西留下,說讓我仔細考察,並希望我寫一篇東西。我答應了。

這件東西在我家放了1個多月,得暇便看,從各個角度考察,確認為晚唐刻本。英國所藏“王玠本”所以著名,關鍵在卷尾有“鹹通九年”款,且首尾完整,有精美扉畫。此件首殘尾全,惜無年款,但其年代,如我後來在《九種早期刻本佛經小記》中所說:

《王玠金剛經》、《李仁銳金剛經》、《三十三分金剛經》等三種《金剛經》都是晚唐所刻,要說到底哪種刻本刊刻的時代更早,我雖然也有自己的看法,但畢竟都是依據這些刻本呈現的各種形態所作的邏輯分析,缺乏一言九鼎的鐵證。本文將《王玠金剛經》列為第一,無非因為它首尾完整、品相最好、且有明確年款,並不表示它的刊刻年代在現有諸經中確為最早。故本文對九種早期刻經的排序只是一種行文的方便,並不完全代表筆者對它們實際刊刻年代的判定。我對上述早期刻經斷代的具體思考,擬將來再撰文詳細說明。

在這篇小文中,可以先講一下我思考以後的部分結論:我認為上述三種《金剛經》中,《三十三分金剛經》刊刻年代最早。不僅如此,其文獻形態為歷史上從未著錄過的“三十三分”,且屬海內孤本,無疑當為稀世國寶。

當時,一邊動手寫我答應保利的《唐刻三十三分本金剛經考》,一邊考慮:如此重寶,自然應由國家收藏。我給國圖有關人員打電話,得到的回答是:最近為了收藏《永樂大典》,剛剛請過款,不便再請款,故無意參與拍賣。但如果有重量級權威人士建議,也許可以考慮。

內子開車,送我攜卷子從東向西穿過北京城去找一位老先生,希望他出面說服國圖。他比較謹慎,說對佛教文獻接觸不多,推薦我去找另一位老先生,並給那位老先生打了電話。

我與內子攜卷子又來到那位老先生家。老先生開啟半卷,即下了結論:“北宋的。”我楞了一下,說:“不!是晚唐的。”然後逐一敘述我的鑑定依據。

老先生聽完以後,重新把卷子從頭到尾看了一遍,沒有表態是否同意我的鑑定,只是說:“那你不能寫文章。你一寫文章,價格就抬上去了。”我答應不寫。並請老先生建議國圖收藏。老先生未置可否。

過了幾天,我與國圖聯絡。有關人員告訴我,並無任何人建議入藏此件。我擔心這件國寶將會不知去向,真的急了。2007年11月,中國書店告訴我,送拍人的期望值是20萬。2008年1月,保利公司告訴我,送拍人的期望值是40萬。坦率說,我自己掏不出這筆錢,否則我會買下。反覆考慮後,與某佛教博物館商議,希望他們拍下此件。最終,該博物館以110萬拍得。

答應保利的文章,致歉並停寫。至今依然是一個草稿,存在我的電腦中。

三、《妙法蓮華經》卷二

2009年,收到保利拍賣圖錄,內有《妙法蓮華經》卷二,標註為“日本刻經”,起拍價為4萬。細審圖錄,感覺此件應是中國早期刻經,且與山西高平所藏《妙法蓮華經》卷六應屬同一部。

隨即到保利考察原件,確認自己的結論無誤,便按時來到拍賣現場。我曾多次觀摩預展拍品,但到現場參與拍賣,僅有這一次。沒想到拍賣師以低於起拍價叫價,故僅經過一輪競拍,便以3萬5千元拍下,加上佣金將近4萬。此後攜此卷二到高平,與卷六同臺比對,兩卷確屬同一付版片刷印。

如我在《九種早期刻本佛經小記》所述,雖然我認為這件《妙法蓮華經》卷二年代為五代遼,但由於我當時擔任第二屆珍貴古籍名錄評選之敦煌遺書·佛教典籍組組長,故在為高平藏卷六斷代時,為防止別人指責我因為自己有一件同樣的刻經,便將年代往前提,故特意把該經的刊刻年代向下延到北宋,稱之為“五代北宋刻本”。當然,嚴格說,這也是一種私心,我這樣做,對這兩卷刻經不公平。所以在這裡說明原委。

截止2016年7月,世界已有9種11件中國早期刻經面世(不含陀羅尼、押座文、版畫等),加上雖未面世、但我已知的其他幾件早期刻經,我所收藏的《法華經》卷二為13紙657釐米,以現狀長度計,在目前已知所有早期刻經中屬第一。我以4萬元得之,無疑撿了漏。後來我對保利的人說:“當初你們沒有讓我鑑定。否則我自然如實告知鑑定結果,那就撿不了這個漏。”需要說明:這件《法華經》卷二,首部被人截去一段。截去的這一段,又至少被剪為三截。如果能夠湊齊綴接,則長度應在8米左右。但是,據我所知,另一件早期刻經,目前被截為兩段。其中前半段已經面世,後半段如果也能面世,且兩段能夠綴接起來,則總長度應超過上述《法華經》卷二。

2014年,保利又拿來一批佛經讓我鑑定。其中有三件刻經,年代分別為晚唐、五代(有天成二年款)、五代北宋。鑑定後,應邀為拍賣圖錄寫了《九種早期刻本佛經小記》。據說當時一批買家攜款虎視眈眈,最終多方經友好協商,正式決定交由國家圖書館以2000多萬元定向入藏,每件平均約800萬。

比照2014年國圖以“優先購買權”定向入藏三件早期刻經的價格,則上述韋力先生以40萬拍到遼刻《觀彌勒菩薩上生兜率天經疏》捲上,某佛教博物館以110萬拍到稀世孤本晚唐刻《三十三分金剛經》,我以4萬元拍到現面世早期刻經中最長的五代遼刻《妙法蓮華經》卷二,無疑撿了漏。

上述三個漏,都是在拍賣場撿的。其原因,在於雖然早期刻經的價值非同一般,但畢竟存世量太少,至今面世的只有9種11件,加上尚未面世的幾件,數量依然極其有限,所以連有關專家都難得一見,故雖偶爾面世,但容易被人忽略。就我而言,無非是考察過數萬件敦煌寫經,考察過從東晉到北宋初的各種紙張,又多次上手英國的鹹通九年《王玠金剛經》,上手其他早期刻本,加上自己的專業是佛教文獻,對佛教文獻相對比較熟悉,這才能對早期刻經進行鑑定。即“我亦無他,唯手熟爾”。

本文所謂的“早期刻經”,指刻印年代的下限截止到五代(或不排除五代可能)的佛教刻經。由於早期刻經難得一見,容易被人忽略,也就有了撿漏的機會。韋力所得那件遼刻,刊刻年代已入北宋,應該說不屬於早期刻經,所以也就沒有計入我的《九種早期刻本佛經小記》中,但其稀珍程度與早期刻經一樣,一般人,包括一些專家都往往對它感到難以把握,於是被忽略。

不過,2014年保利三件早期刻經集中面世,國圖以2000多萬元將它們全部囊括。這事可以視為拍賣市場上早期刻經的一個轉折點。從此以後,人們再想在拍賣場上撿早期刻經的漏就不容易了。2015年秋拍,保利推出的《梁朝傅大士頌金剛經》,最終以2645萬元成交,就是一個證明。

總之,我以為,如果把目光盯在老品種上,要想在拍賣場中撿漏,的確不容易。但是,如果是無人注意的新品種,則撿漏的機會就很大。當然,怎樣才能發現新品種,怎樣才能確定這些新品種的價值,就要依靠各人的知識儲備與運氣了。