張大千(1899-1983)《秋曦圖》

鏡心 設色紙本

創作時間:1978年

尺幅:88 x 183 cm

題識:六十七年秋八月,寫似碧桃大家法教。八十叟張大千爰,雙溪摩耶精舍。

鈐印:戊午、張爰之印、大千居士、摩耶精舍

上款:「碧桃大家」即呂國文先生夫人。

展覽:

- 「傳統與創新——二十世紀中國繪畫」,香港藝術館,1995年10月27日至1996年1月14日

- 「傳統與創新——二十世紀中國繪畫」,新加坡美術館,1996年4月25日至6月15日

- 「傳統與創新——二十世紀中國繪畫」,英國倫敦大英博物館,1996年7月26日至9月29日

- 「傳統與創新——二十世紀中國繪畫」,德國科隆東亞美術館,1996年10月18日至1997年1月15日

出版:

- 《呂國文藏珍集》,圖編28,香港製版有限公司,1989年版

- 《傳統與創新一二十世紀中國繪畫》,第196-197頁,香港藝術館,1995年版

來源:香港著名企業家、資深收藏家呂國文珍藏。本幅直接徵集自呂國文先生。

極造化 盡天成

張大千潑彩大成磅礴鉅製《秋曦圖》

文/張博

風發網師頤和,思古峨嵋接引。

沱水稅牛避喧繁,敦煌莫高參禪。

東瀛南亞觀遊,八德環蓽繽紛。

大千世界尋桃源,摩耶秋曦終見。

足跡遍佈世界的張大千,一生都在生命與畫面中追求理想中的世外桃源。1976年1月,大千於加州環蓽庵梅林漫步,其時天寒,嚴霜在地,花葉飄零,睹物思情,他思鄉心切,感觸良深。經反覆思量,大千做了一生中最後一個遷徙的決定:是年1月25日,舉家遷居臺灣。

歸臺後,大千先生親自選址臺北北郊外雙溪溪水雙分之處,打造他在故土的新居。他引佛經典故,為新居取名「摩耶精舍」,謂釋迦摩尼佛之母摩耶夫人腹中藏有「三千大千世界」,並請好友臺靜農為之書名。

1978年8月,新居落成,先生遷入「摩耶精舍」,這是他人生中最後的世外桃源。大千先生名重,喬遷新居,來賀賓客盈門,與老友新知言歡於故土新舍,他心神愉悅,大有歸鄉萬事足之感。此後,除一次短暫的韓國之行外,大千先生便再沒有離開過臺灣。離開國外充滿文化疏離與刻骨寂寞的環境回到故土,「萬里歸還結新宅」,大千先生在溪水淙淙中靜觀自己一手打造的庭院,加之親情與友情的環繞,雖難免交際應酬的勞累,但這段時間可算他歸臺後最愜意的一段時光。

與愉悅的心情相伴的,是大千再次澎湃的創作激情。這個時期,他的藝術再次進入豐產期,他開始反芻畢生所積累的能量,以世界之眼再次打量東方與西方,重審傳統與現代,遊刃有餘於墨與彩的世界,超越自己樹立的巔峰,自由於心,忘我於藝。

摩耶精舍的墨與彩,是大千先生生命中最後的藝術耕耘,數量豐沛的創作中華章不斷。每逢重要創作,他總要在清晨五時至七時精神最佳的時候動筆,而構思醞釀則往往是靈臺一動而成。

遷入摩耶精舍後不久的一個秋日清晨,大千先生推窗遠眺,遙望晨空,見到雨後初晴的天空中水滴瀰漫,在秋日的晨曦下,泛起陣陣彩霞,絢爛奪目,形成了奇妙美景,靈感乍現,創作思潮迸發。旋想起月餘前好友殷囑求畫之請,便欣然鋪紙落筆,歷十數天苦心經營,畫成一件六尺橫幅的《秋曦圖》。

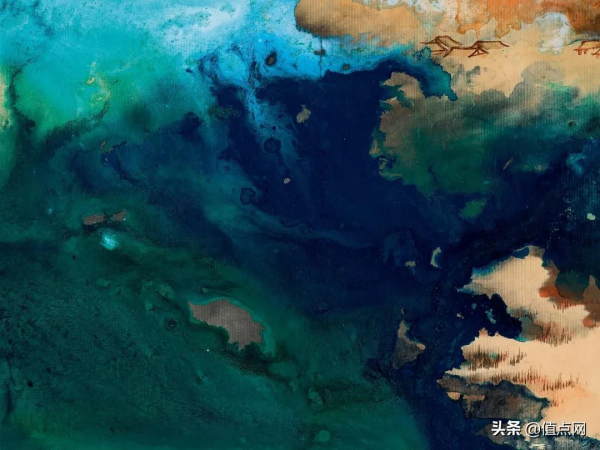

《秋曦圖》橫幅,高近三尺,寬則五尺再半,畫面近十五平尺,筆致縱橫跌宕,石青、石綠、白粉、朱橙參合交融,形成猶如自然大觀中雪域湖海壯闊之姿的奇絕風貌。雖全以潑彩技法為之,而通幅亦見蒼潤,大視角的構圖與畫眼中細筆收拾的摩耶精舍交相輝映,諸般重彩在張大千的安排下馳騁縱橫,與千年來青綠工筆、水墨寫意的傳統中國畫精神水乳相融,承之千載、領軍後世,堪稱大千藝境大成之鉅製。

大千先生這位殷囑求畫的好友叫呂國文,是香港著名的企業家,也是深愛中國藝術的資深收藏家。上世紀70年代,呂先生在美國經朋友介紹與張大千訂交。呂先生深慕張大千畫藝,屢與之談藝,常得大千精佳之筆相贈。張大千初遷臺北外雙溪摩耶精舍時,呂先生便前來相賀,兩人重晤於梅園,席間呂先生懇請大千為其畫一張最頂級的潑彩作品,畫潤隨張大千來定。大千先生以玉成為樂事,遂欣然相允。俟後,便有前述所言大千先生觀晨曦瑰麗之景,用心經營《秋曦圖》之事。

2021年秋季拍賣,中國嘉德幸承呂國文先生重託,將首度隆重呈現其珍藏四十三載的張大千晚年極稀見之作《秋曦圖》。此幅幾近六尺整紙,在張大千晚年潑墨潑彩的傳世作品中堪稱磅礴鉅製,世之罕見。

而縱觀張大千所有潑墨潑彩的創作中,在石青、石綠等慣用色外,又運用大面積的白粉與朱橙色澤染寫,以營造大氣迷濛、晨曦滿峰、浪漫變幻的璀璨之筆,除此幅《秋曦圖》外,便無它畫可堪相較。故而,此輝煌瑰麗之篇章,堪稱大千先生潑墨潑彩登峰造極之代表,呈現其集古闢今的創作魄力,堪稱張大千博物館級鉅製。極造化,盡天成,如是之。

紀元之基:上崑崙尋河源 入敦煌拜盛唐

變法,用在畫事上,意指在已有的經典風格、成熟畫理之中,引入新的變數,形成新的體貌,破而後立,超越親手樹立的高度,繼而再見山巔之景。近世中國畫壇,當此風範者,有齊白石衰年變法,也有黃賓虹壬辰之變。變法已極不易,而成功後又復思變,行走於數峰之巔者,近世當首推張大千。

大千先生學畫源於家學,19歲遊學日本歸國後投入曾熙、李瑞清門下。師事二師,不僅確立起其早年以石濤、八大為特點的藝術風格,更定下了張大千未來深植滋養於傳統土壤的藝術道路。加之因石濤、八大而涉及的弘仁、石谿、梅清、陳淳、徐渭,這就形成了大千初登丹青堂奧的軌跡。

他有一幅作於1929年的自畫像,這張畫明顯是借石濤《自寫種松小像》筆意寫成,完全是大千30歲前後塑造自我形象與藝術面貌的宣言。更重要的是,石濤的破墨風格和其「縱使筆不筆,墨不墨,畫不畫,自有我在」的精神屬性,正是大千晚年潑墨潑彩新紀元的肇始。

在學習石濤的過程中,張大千逐漸領悟了王蒙對於石濤的影響,進而著力於王蒙。他說:

元四家中,以黃鶴山人法門最為廣大,明清作者無不師之,即不羈如方外二石,亦不能越其藩籬也。

自1930年代初開始直至1950年代末,大千最為致力的古人之一,便是王蒙。其對王蒙的用力,可從本季秋拍中呈現的一件張大千在1947年畫成的《致李秋君夏山高隱圖》10方尺巨軸中大約一窺。

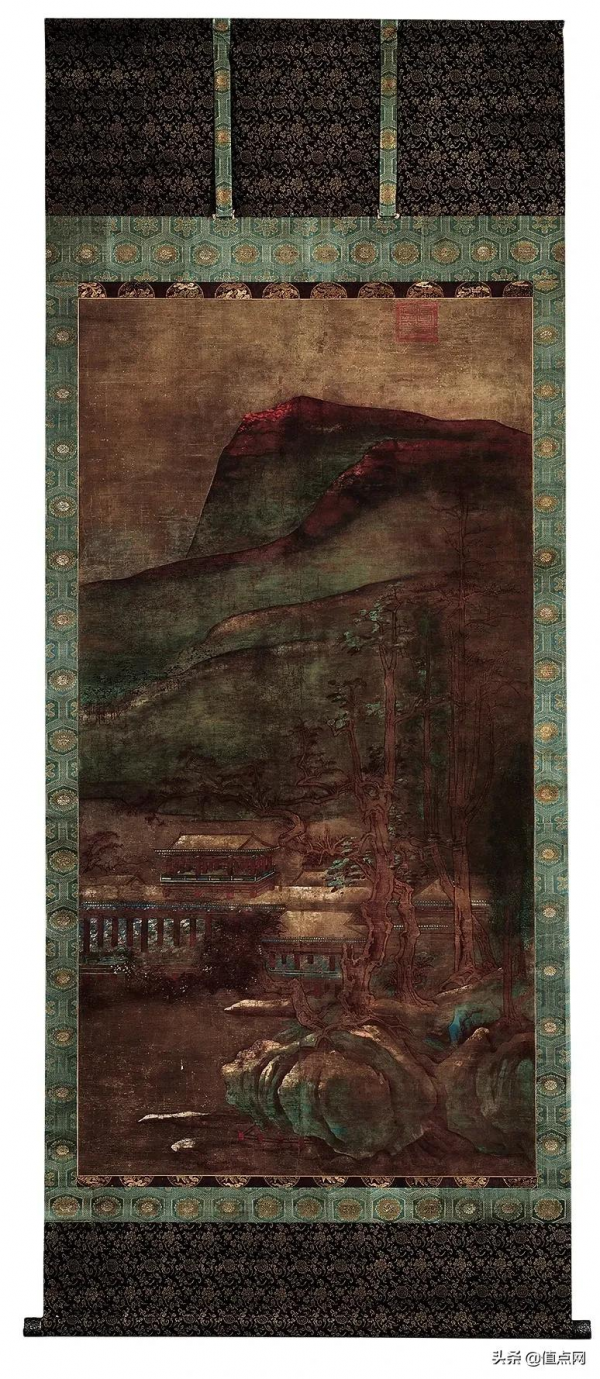

張大千《江堤晚景》1946年作,187.5 x 120 cm

不過,大千的尋古之路並未止於王蒙,因他在研習的過程中,免不了因王蒙而引起的與董、巨的接觸,加之對趙孟頫、吳鎮、盛懋的從學,這種接觸逐漸變為強烈的興趣。張大千研習董巨畫風最為經典的案例,便是他對於大風堂藏董源名件《江堤晚景》圖的不斷揣摩,可以說董源在這時成為他與古人神交的主要物件。

至此,張大千構建起由石濤、八大,到王蒙,再到董巨的南宗文人畫追溯之旅。這條經脈是張大千一生藝途的根基,不過這顯然不是張大千上崑崙尋河源的終點,在與南宗祖風神交之後,張大千將目光投向盛唐。

大千對於敦煌的遙想,在辛巳年得以實現。是年夏,他度隴西遊,訪古瓜、沙二洲,「寢饋莫高窟下者凡三易寒暑」,逐窟編次,遂井然有所依循。期間摹寫壁間彩繪近300鋪,歸蜀後在成都、上海及日本東京數度展覽,深獲國際讚譽,是為畫壇開一新紀元。

敦煌對於張大千而言有極為深遠的意義,亦成為其60年代潑墨潑彩畫風形成的重要因素。究其因,大約有兩個層面,一為創作心理,二為創作風格。前者,當張大千看到敦煌佛教藝術的偉大,深受震撼,尤其在臨摹過程中,他感嘆千年前留下如此瑰麗壁畫的無數無名畫工為藝術犧牲奉獻的精神,由此而去浮巧造作之姿,以砥礪刻苦與莊嚴精謹的態度再探丹青之途。這是張大千不甘守成,突破傳統再臨藝術至高之境的精神基石。

張大千 50年代作 摹古鉅製《仙山樓閣》204.5 x 106 cm

再者,因紙絹難存,彼時宋元之跡已屬難得,而曹衣吳帶等五代之前見載於畫史的先賢手跡,早已難覓其蹤。若於董巨而止步,張大千實難甘心。敦煌苦修,張大千由此得窺五代以前之瑰寶,上溯隋唐而至拓跋北魏精麗高古之姿。

畫史中大小李將軍的青綠重彩與設色妍麗豐富的壁畫一一印證;傳說中曹衣出水、吳帶當風的線條在佛陀飛天精準工緻的用筆中得以再現。更遑論大千時常掛念的楊昇、張僧繇兩家,作品早已湮沒於歷史長河之中,先賢之跡何處可尋?敦煌的苦修讓張大千進入二人所屬時代,側寫出他們的真顏。自此,大千作畫敢用重彩重色,色澤濃豔,敷染醇厚;勾勒益見嚴謹,筆筆勁道,毫無閃失。

敦煌的精魄在張大千由傳統通往現代的道路上不時的閃耀,不斷提醒我們一座新的里程碑即將到來。

在張大千身上,由石濤、八大,到王蒙,再到董巨的一路經脈是集之以南;敦煌面壁,遙想晉唐的一路經脈是集之以北。

上崑崙尋河源,入敦煌拜盛唐,張大千已與古人血戰三十載。他集半生所得,攜中國傳統藝術的骨肉神髓闖入世界藝林,潑墨潑彩的華麗篇章,即將震爍寰宇。

紀元始立:寰宇鑄史詩

1949年,經香港、印度的短暫停留,張大千在1950年代踏上南美大陸的土地,最終定居於巴西八德園。在這個過程中,對於傳統的深耕一直伴隨張大千左右。50年代在八德園繪製的20餘件摹古鉅製,引得彼時歐美眾博物館、美術館一片轟動,即是力證。

1960年代以後,他敏銳觀察時代、地域、風潮之變幻,重觀傳統之溫玉,汲取它山之石,於繁華中再發新芽,利用墨彩在畫面上暈溼流動、渲染重疊的畫法特性,成就從觀念到形式都脫胎於傳統中國藝術精神本位,而風貌格調卻標新於畫史,並藉此再度登臨藝術表現至高之境的「潑墨潑彩畫風」,從而開啟二十載震爍世界藝壇的丹青歷程。

張大千南美大陸的第一站是阿根廷,年許之後遷往巴西。在巴西,他選定距聖保羅75裡外一處佔地約270畝的農莊作為居所,苦心經營3年後,舉家遷入「八德園」。八德園時期,大千創作力旺盛,除前述血戰古人之壯舉外,令人耳目一心的潑墨潑彩風格就誕生於此。

1956年的巴黎之行,則是張大千的畫風由傳統走向現代的分界點。在彼時的世界之都,張大千感受著充滿繽紛想象與浪漫情調的藝術氛圍,目睹馬蒂斯強烈而激情的色彩。儘管大千一直否認他的潑墨潑彩風格中西方藝術的影響,但從時間和地緣的關係來看,這種影響似乎與西方抽象藝術不無干系。他曾說:

我們中國畫和西洋油畫擺在一起,顏色不夠鮮亮,很容易被人吃掉,中國畫非變不可。

這一切與大千積蓄半生的傳統能量融合,新的風格已如刺破雲層而噴薄欲出的陽光,即將照亮藝術殿堂。

創作於1961至1962年的《青城山通景》是第一縷陽光,這幅氣魄宏大的潑墨鉅製,雲氣飛揚,氣韻生動,可視為大千建立潑墨潑彩宇宙的第一張完整作品。

1963年,在潑墨成功之後,大千開始將青綠重彩運用至潑墨畫風之中,為潑彩畫風初試啼聲。自此,中國水墨畫風進入了新的紀元,大千之後數量眾多的中國畫家在他的影響下,開始運用新的彩墨技法尋找併發揮自己的創作理念。

張大千 1962年作《青城山通景》 195 x 555.5 cm

張大千 1968年作 《長江萬里圖卷》 53.2 x 1,979.5 cm

1968年,張大千畫出了他畢生藝術創作最為重要的作品之一——《長江萬里圖卷》,這件為好友張群賀壽的鉅製長達20米,長卷筆墨蒼潤,色澤妍麗,將潑墨潑彩畫風的新技法,完全鋪陳於傳統中國山水藝術精神的表現中,在磅礴的氣勢中又流露出細膩的人文關懷。

與極盡潑彩之能事的同期作品對比,《長江萬里圖》是張大千仔細思索東西方藝術的同與異之後,做出最忠實於自己心靈宇宙的選擇,他在不斷消化潑墨潑彩這種世界性的風格,吸收它的營養,最終使之與中國藝術精神之本位緊密結合。畢竟,他的根骨在東方,即使驚世,亦需中國魂魄。

內聖外王:摩耶秋曦

1976年大千先生倦鳥歸林,臺北外雙溪的摩耶精舍是他一生最後的桃源。歸臺後的張大千年雖事已高,但藝術創作仍不停歇。

這一時期的潑墨潑彩山水,從形式上看由絢爛漸歸於沉穩,從內容上看自1970年代中期悄悄開始由世界向傳統迴歸的腳步,依然延續。這與大千年高漸長有關,也與歸於故土後所處的生活環境相關,更重要的緣由,是始終深埋於大千體內的傳統經脈。

從《山村圖》、《闊浦遙山》、《黃山文筆峰》,以至其藝術之終章《廬山圖》等一批臺灣時期的傳世作品來看,對於傳統的迴歸,從內容和形式上都無處不在的體現於大千此時的藝術創作中。重彩漸穩,大幅度的潑與染逐漸作為傳統筆墨的調和劑出現在畫面的區域性,形式上的抽象,再次向具象迴歸。也正是因為如此,這一時期的青綠潑彩山水,不似60年代時那樣眾多,偶一為之,便是焦點所在。

某種程度上說,能將東西方藝術傳統再次共冶於一爐,能將中國精神的內在天地以「闢混沌手」的魄力釋放於寰宇星辰,能圓融調和東土西方的內聖外王之筆,在張大千最後的桃源歲月裡,極為罕見,因而益顯珍貴。《秋曦圖》正是這樣的超凡之作。

此類鉅製,一則為寫諸心胸,是感悟的外化,如《阿里山曉色》(1980年)、《桃源圖》(1983年);二則為自己的親友至交所作,是至情至性所在,比如為好友王新衡夫人所作的《東湖瑞翠》,再如此件為忘年交呂國文所作的《秋曦圖》。

張大千 1980年作《阿里山曉色》61.5 x 132.5 cm

呂先生是香港著名企業家,也是深愛中國藝術的資深收藏家。上世紀70年代,呂先生在美國與大千結為忘年交。大千極懂得吃,甫一歸臺,呂先生便經常託人由香港攜魚翅、火腿等名貴食材到臺灣,以饗大千。大千先生十分喜歡這位小自己不少的小友,呂先生回憶每次在美國或臺灣見到大千,二人都會擁抱並且跳一跳,十分親暱。

呂先生藏品中有一件大千畫成於1977年的潑墨潑彩佳作《谷口人家》,他一連數日至摩耶精舍中親睹了這件作品的創作過程。常人以為,大千的潑墨潑彩相較青綠工細一路的山水創作自由性更強,畫起來應該不難。但呂先生親睹大千潑墨潑彩創作的過程,方知渲染非數次乃至十數次才能臻至完美效果,而收拾的功夫更非小心謹慎不可。一件頂級的潑墨潑彩的佳作。由構思到下筆再到創作完成,實需要十二萬分的苦心經營。

1978年秋,大千遷入摩耶精舍不久,呂先生便專程來賀。兩人重晤於梅園,聊起畫來,呂先生便懇請大千為他定製一幅潑彩,並一再囑託一定要最好最頂級的潑彩,至於畫潤則一切隨大千來定。彼時大千年歲已高,畫這樣一幅鉅製非常耗費心神,夫人徐雯波初時為大千身體著想,本想婉言謝絕,但大千性情中人,以玉成為樂事,遂答應了呂先生的殷囑。月餘後,遙望晨空的大千,有感於摩耶晨曦絢爛之景的造化之功,歷十數天為呂國文先生畫成了這件《秋曦圖》。

《秋曦圖》畫的是摩耶精舍所在群山沐浴雨後晨曦的剎那之景,近15平尺,通篇以重彩經營,更為難得的是大片朱橙與白粉的加入,與石青、石綠、花青等慣用色犬牙相銜、交迭融合。在如此大幅之上駕馭朱、白、青、綠、黑等等複雜的色彩,而能最終呈現繁而不亂、豔而不俗、實則通靈、虛亦偉岸的效果,遑論少見潑彩的臺灣時期,便是大千整個創作生涯,似亦屬僅見。

重要的作品需用佳紙方能達到最好的效果。大千對書畫用紙的要求素來極高,為達到自己想要的效果,曾多次親自制紙。回到臺灣後,他與江兆申一起製作「大風堂」和「靈漚館」紙,親自研究每道工序,從選原材料到紙漿處理,包括上膠、水印等都親力親為,最後由日本和紙紙匠進行試製。經過反覆試用和調校,方正式生產。

大風堂特製的羅紋紙,以大千早年在粵地藏家何冠五那裡得到的羅紋宋紙為母本仿製。其紙略帶淡淡赭色,紙的簾紋呈單一橫向排列,疏密一致,紙背處有「大風堂」浮水印。大千特別珍惜這種紙,概因製作不易,花費太高,非重要作品不肯輕用。《秋曦圖》用紙正是張大千特製的大風堂羅紋紙。

晨光之中,下筆之前,要先用水將紙面刷勻,先用飽含水分的濃墨定好景物形廓,再用筆收拾亭宇樓閣、江岸水草,待墨色定時用赭色染房舍、山崖、坡岸、水草,再用花青收拾出山路,俟後依然是花青把山色再次浸潤,而後便是石青、石綠等重彩的加入。

先讓青綠重彩按事先的構想順著筆尖落在紙上,再以水分較高的顏色將之引開,使之圓融交錯,溢彩流光,形成玄奧的色彩紋路。

畫面上部,朱橙與白粉橫貫,畫的是晨曦對映雲霧顯露出奇妙炫目的光影,因雲氣天光性狀所定,這裡定型以本色加水調淡施為,餘下依然是同樣的做法:浸潤、滴色而後引開。所不同的是赤與白對比強烈,色感飽和度很高,在處理時更要注意水與色的調配,輕了顯薄,重了顯僵。

作引之筆更要把握分寸,既要注意色彩的界限,又要使之自然融合。這個過程,在創作一張成功的潑彩作品時,要重複數遍。

古人畫山水加色最多可至9道,《秋曦圖》的色彩加了幾道我們無從得知,但從深邃絢爛的效果呈現來看,大千於秋曦色彩的用力必是傾盡其所有。也正是因為如此,方耗其近20日之功。

《秋曦圖》上石青主導右側主峰,石綠主導左側次峰,兩山之上鋪陳的白粉是清晨穿行於峰巔的乳白雲霧,橫貫畫面的濃烈朱橙,則是秋日晨曦刺破天際映照萬物的壯闊勝景。諸般濃豔於各自的世界並行不悖,細觀細察卻又重疊交合,重彩重疊之下,摩耶精舍周之景物似欲破紙而出。青、綠、赤、白一遍遍的潑染,在大千妙極的經營下,質感如實,似寶石一般,深邃絢爛而晶瑩剔透,絲毫不見鬱滯的痕跡。大千於宇宙大觀有深刻的情感與入微的觀察,下筆為圖,宏偉壯闊的氣象自然出於筆端。

《秋曦圖》即將畫成時,張大千好友蔣幹城、熊式一來訪,見此煌煌鉅製均讚佩不已。畫成之後,大千先生又邀請好友張群、蔣幹城等人一起欣賞,並對眾人言說,他在香港的作品,當以此為第一。

《秋曦圖》歸於呂國文先生後,呂先生珍愛異常,將之張掛於客室之中,伴其日夜。1989年呂國文先生將其藏珍付梓成書,《秋曦圖》便為全書焦點。

1995年至1997年,由香港藝術館籌劃,香港民政局主辦的「傳統與創新——二十世紀中國繪畫」大展,在香港、新加坡、英國、德國巡迴展出,《秋曦圖》足跡遍佈亞歐,更是展覽中最為矚目的焦點。

秋曦壯闊之象,發於朝陽,普照山巒風物,最終聚斂於畫眼處的那排屋舍。這是摩耶精舍,是大千最後的桃源,也是他初登堂奧時便深埋於心的傳統文化精神本位。

中國哲學裡有條源於道家而成於儒家的基本命題,叫:內聖外王。內聖是說內心致力於心靈的修養;外王,是說一個人在社會活動中好似君王。彼時於案前執筆成就《秋曦圖》的張大千即如達到內聖外王境界的畫壇領袖。他不離於精、不離於真,更不離於宗,是為內聖;他以法為分,以名為表,以參為驗,是為外王。

潑墨潑彩是大千感受時代之變、風潮之動,厚積薄發而成的一種世界性畫風,它是大千打通世界藝壇大門的鑰匙,它成就了東西方文化在世界範疇內的會通交流。這是他的王者手段。但其核心卻一直是石濤八大的啟迪,是董巨王蒙的滋養,是敦煌千佛的厚賜,這種深宏博大的文化精神是血肉,更是根骨。

這是張大千為人為藝的基石,它蘊涵於愛痕湖,蘊涵於萬里長江,蘊涵於瑞奧道中,蘊涵於伊吾閭山,也蘊涵於摩耶秋曦的絢爛之筆中。

張大千重要潑墨潑彩作品略覽