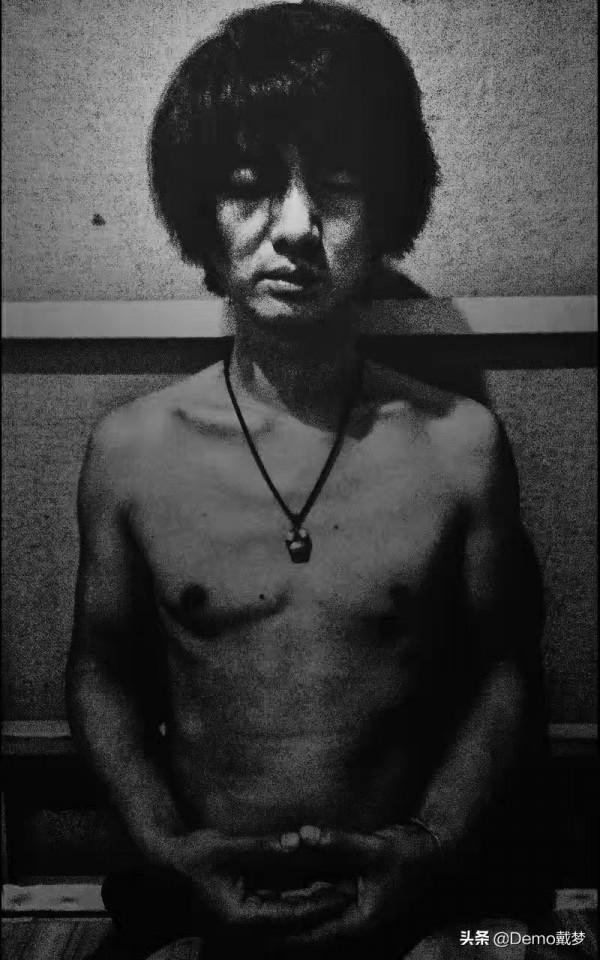

初見登讓是在朋友院子裡,這朋友吉他彈得出神入化,曾上過央視紀錄片,而後在大理沉寂多年,最近想把老院子重新裝修一番,換副光景。深秋時節,看上去營養不良的登讓,穿著單薄的迷彩民工服,裡面沒穿打底的,腳上一雙破布鞋。我原以為是為了方便幫朋友搬東西,才這樣穿的,後來才知道,這就是他的日常穿著。幹完活後,大家一起喝茶聊天,他常提到我最喜歡的德國哲學家—— 弗里德里希·尼采。

當我得知,登讓初二就輟學了,在終南山獨居六年後,又來大理研究“宗教與哲學”時,我選擇沉默。晚上,朋友請客吃飯,席間跟登讓說,不要過得太清苦,以後想吃肉就來他這兒,也別客氣。朋友結賬回座後,登讓問,吃這樣的一頓火鍋得多少錢?朋友說三百出頭。此時登讓沉默了。誰都不會知道,登讓用人生作為實驗代價而創造出的作品,最終會不會被大眾所接受,所以我決定寫寫登讓的人生故事,提前留下一些這世界他來過的痕跡。

1987年,登讓出生於河南省延津縣的一個農民家庭,從小腦瓜子靈活聰明地登讓,被父母給予了考清華北大的厚望。不料兒子初二就輟學了,父親怎麼打,登讓都堅決不回學校,老師也說這孩子上課注意力不集中,成績差又愛胡鬧課堂,家人只能放任登讓在家裡待著了。

童年時期的登讓,常常感覺鑽心般地孤獨,對死亡充滿恐懼,以致於頭暈胸悶,喘不上氣,跟同齡人玩不到一起的登讓,只能跟地上的小螞蟻談天說地。十五歲,家裡人讓登讓跟著堂哥,去焦作市最大的酒店學廚師。從最低階的殺魚乾起,到做滷水,再到打荷,熬了三年終於當了主廚,工資也從最初的一百五漲到了兩千多元。

那時,很早在錄音機裡聽過《海闊天空》的登讓,突然在電視上看到了beyond的演唱會,心中的激情被迅速點燃,瘋狂地愛上了搖滾樂。十八歲的登讓,無法通過當廚子釋放內心的狂野,立刻跑去買吉他。

登讓一個人來到琴行,先是糾結要不要進去,進去了又自卑到不敢跟老闆說話,最後扭扭捏捏買了把最便宜的。不是因為沒錢,而是根深蒂固的農村觀念,讓他實在不敢買一把好的,怕人家說他打腫臉充胖子,鄉里麥子發洋拋。那時焦作市服務員的月薪也才四百元,拿著兩千多高薪的登讓,為了音樂選擇辭職。

登讓去了培訓班學吉他,學了一年後,縣裡有人找他組樂隊,又拉上他一起去市裡的大學城幹音樂培訓班。幹了一年,沒賺到錢,樂隊不和,也解散了。登讓很早就聽說了北京的音樂村——樹村和霍營。培訓班關門後,帶著一包衣服一個木吉他一個電吉他,一個大音響,坐了一夜大巴立刻去了北京。

到了北京登讓才知道,08年奧運會,樹村就被拆沒了。只帶著一千多元錢的登讓,住在了同鄉家裡,老鄉對登讓很好,還把公交卡給他用,登讓拿著地圖,滿北京找搞音樂的人。09年通州第一屆草莓音樂節,刺蝟樂隊的趙子建抱著粉綠色的吉他,石璐喊了聲“春天來了”,鼓打得響徹上空,逃班計劃,萬能青年旅店陸續登場,最後壓軸的張楚,穿了紅色格子衫,在《孤獨的人是可恥的》萬人大合唱中,登讓看著早已蒼老的張楚,哭得撕心裂肺。

錢花完的登讓,在北京待不下去,那會也不知道宋莊崛起了。實在沒有門道進去北京音樂圈,登讓回到焦作市,租了個八十塊一個月的出租屋,吃飯就在村裡小飯館隨便吃個兩三塊的麵條炒飯。23歲的登讓,與世界格格不入,每天躲在房子裡彈吉他聽歌,發誓要成為搖滾音樂人的登讓,不願跟以前的朋友玩,認為他們不懂自己,在現實和理想之間撕扯著,所有人都說他有病,導致自己也懷疑自己有病,痛苦到看到車就想撞,看到橋就想跳。

頹了兩三年,實在沒錢,也借不到錢,登讓就去找廚師工作幹一個月,或者帶別人選吉他賺點佣金度日。因為想寫歌,登讓開始讀書,海子,顧城,北島,惠特曼,洛爾迦,埃利蒂斯。25歲的登讓,看到梵高自傳裡給弟弟的信,看了尼采的書《瞧這個人》《查拉圖斯特拉如是說》,登讓突然找到歸宿,看到光明。原來他是有同類的,他不再那麼孤獨,也不再那麼痛苦了,他開始知道自己是誰,知道自己要幹什麼。

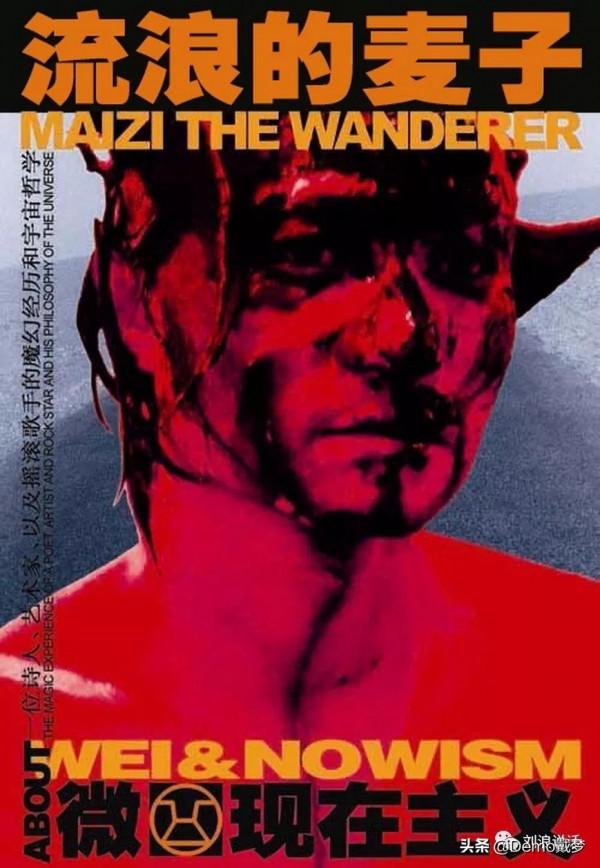

登讓很早就看過紀錄片《後革命時代》,知道北京樹村樂手的生活狀態,其實跟他一樣窮困潦倒,也因此知道了微樂隊的主唱麥子。他透過朋友,加了麥子,剛跟他打招呼,麥子讓他買本書《微的覺醒》。那會麥子的書賣得不好,還貴,三百一本,登讓一說要兩本給麥子打了六百元,麥子開心地讓他來北京玩。

麥子巡演一直在虧錢,帶不起樂隊出行,只能一個人扛著吉他到處演,到鄭州的火車票還是登讓買的。7livehouse只賣出一張票,加上工作人員只有五六人,麥子堅持唱完全程。看到搖滾樂手的貧困現狀,登讓很心酸,那天住宿吃飯的錢都是登讓出的。第二天登讓跟著麥子一起去了西安,而後麥子去了蘭州,登讓回了焦作。

過完年,登讓去北京找麥子,住在他那,一個倒閉的浴池,裡面泡澡外面是床,一個月房租三四百。在宋莊呆了一年多,登讓大開眼界,知道了什麼是藝術,什麼是藝術家。網上看到的人,方力鈞,嶽敏君,舌頭樂隊,突然就成了生活中的鄰居。去北京之前,登讓一個朋友借了他十萬不打算讓他還。登讓拿著這筆錢跟人合夥開飯館,沒賺到錢,後來他要來北京就退股了,投資的錢合夥人慢慢打給他,登讓在北京靠這筆錢維持生活。

在宋莊,所有人都以詩人自居,這讓登讓開始厭煩詩歌。有個寫詩的出版詩集請客,兩大桌人,氛圍很俗,在座的都自稱藝術家,其實說話跟農民沒區別,登讓喝酒後跟人吵起來,瞬間成為眾矢之的,大家要揍他。麥子要去西安拍電影,給擠兌的登讓非要跟著去。到了西安,兩人住在電影製片廠,專案談崩了,有朋友邀請麥子去終南山拍紀錄片,從小喜歡武俠,對終南山好奇的登讓也跟著去了。

登讓發現,道士的狀態跟搞藝術完全不一樣。給麥子幫了幾天忙,登讓就在終南山找地方,決定住下。最初在南五臺下邊,租了個破院子,六千一年,半年後付不起房租,又搬到海拔更高的山上,村民給了他一塊不要錢的地,登讓自己動手搭了個紅磚瓦房,一住就是六年。

冬天的終南山,雪能下到腰那,入冬前得準備很多柴火,除了做飯,整天只能躲在屋裡坐在炕上,不斷給炕里加柴火,才能平安度過冬天。登讓自己開了兩片菜地,因為他撒了種子就不管,地裡有時不長菜,鎮上趕集市時,他會下山買點生活物資。剛去終南山時,登讓還想找高人隱士,實在沒找到就開始自學道教知識,後來覺得自己知道這裡面的奧秘就覺得沒意思了。

2019年冬天,登讓想來大理搞樂隊,年租四千找到兩室一廳的房子,客廳對著洱海,臥室對著蒼山還可以曬太陽,登讓經常一絲不掛地躺床上,就著哲學書曬一下午太陽。在大理主動找了一些人組樂隊,最後都不合適,他只能開始學習用合成器,代替鼓和貝斯。

來大理沒有組成樂隊的登讓又去終南山,想在那兒寫一本中國的《瓦爾登湖》。那會疫情開始了,登讓在網上看到各種假活佛仁波切,全在胡扯淡還能騙到幾千萬,他就想把關於禪定和打坐的知識梳理一遍,於是又回到大理。一戶白族人想找個實誠人幫忙看房子,於是以年租一千五的低價,將整個老院子都租給了登讓。用了大半年時間,登讓獨自整理出一本十二萬字的《禪定冥想&Nirvana》。

完成了這部書後,登讓說自己接下來要在大理一心一意搞音樂了。我問登讓家裡人支援他選擇嗎?他說家裡人還算開明,不反對了。登讓有個小四歲的弟弟,初中輟學後去了老家附近的新鄉市工廠打工,小時候也跟著登讓聽搖滾樂學吉他,後來二十出頭結婚生子,女兒都八歲了。登讓原本不想讓我提弟弟的,我告訴他有必要寫。同樣的家庭背景,不同的人生選擇,這正是他自己所說的,人是無法受別人影響的,除非他本來就是這樣的人,身體裡住著這樣一個靈魂。

採訪過程中,每次問到登讓,錢從哪裡來時,他總顯得擰巴。我跟他說,人不可能同時踏進兩條河流,自古以來搞文藝創作的,絕大部分都是靠富人贊助或者朋友接濟在維持生活,這沒什麼可丟臉的。出家人得唸經靠供養為生,一樣受人尊重,喬伊斯寫《尤利西斯》時也是接受富人資助,他一拿到錢就辭職了,購置華服,外出就餐,大手大腳花錢,人家去拜訪他以為他在家寫作,結果他坐在地上吃烤雞,書寫出來了,幾十年後才得到大眾認可。登讓點頭,他說他想得很清楚,自己不想把一分鐘的精力浪費在賺錢這事上。我說去吃火鍋吧,他說你請嗎?我點頭,我請,你別客氣。他說好!

寫這篇文章時,音響突然放起了刺蝟樂隊的《火車駛向雲外,夢安魂於九霄》,聽到歌詞“視死如歸,毫無保留”,"一代人終將老去,但總有人正年輕”時,真的再也繃不住了,想到麥子,想到自己,想到無數為了追求理想,過得貧困潦倒的朋友或者陌生人,最終只會在孤獨中死去,一個人在家抱著貓哭得泣不成聲。

來大理是想安心寫作,按照本心,真的連手機都不想用。結果不得不每天發朋友圈,維持自己高品質的“土媛”形象,就為賣點土特產,換點柴米油鹽維持生計。一個恰當美麗的女人,躺平不上班,住在蒼山上的高階小區,醜陋的人總會不自覺給你的私生活,新增一些猥瑣想象。其實只有自己才知道,在大理過得比狗還孤獨,為了維持寫作者不為五斗米折腰的固有清高,最後在自食其力的道路上,離寫作越來越遠。

寫作也是腦力勞動,

厚著臉皮把話都說這兒了

看過了的朋友覺得有所收穫,

感謝對此文多多讚賞。