一、三星堆研究引發的彝族起源問題

自1986年三星堆兩個祭祀坑發現以來,為了搞清楚三星堆文化的族群身份,許多學者在西南地區做了大量的田野調查及民族學研究。其中,尤以對彝族與三星堆文化之間可能存在的關係討論最多。比如,錢玉趾先生在長期研究古蜀文字的基礎上,明確地提出“三星堆文化居民的一部分就是彝族先民的一個支系”。[1]貴州社科院蔣南華先生認為,三星堆文化是古巴族魚鳧部建立的古蜀國遺存,與古彝族、土家族、布依族、苗族均有親緣關係。[2]費孝通先生也肯定地說,三星堆文化與彝族文化是有關係的,只是“中間的環節還不清楚”。[3]

此外,還有一些學者具體地從三星堆器物入手來討論了三星堆文化與彝文化之間的關係。比如,涼山彝族自治州彝歷研究室的老闆薩龍先生曾用彝族的畢摩文化來解讀三星堆青銅神壇,認為應將青銅神壇改名為“聞真理史靈”[4]。中央民族大學的朱文旭先生對三星堆縱目頭像和髮式、青銅原料來源及古蜀文字與彝文化之間的可能關係進行了討論。[5]總之,彝文化與三星堆文化之間存在千絲萬縷的聯絡,這是沒有疑問的。下面,我們就試著從歷史地理學的角度來討論一下彝族始源地“洛邑山”與三星堆等相關考古、歷史文化之間的關係。

二、彝族始源地洛邑山之謎

2001年,陳文興先生在《今日民族》發表文章,認為古代彝族文獻記載的彝族六祖分流起源地洛邑山在今雲南東北部的東川地區。[6]有關彝族六祖分流的記載,在《指路經》、《勒俄特依》、《六祖之光》、《西南彝志》、《洪水與篤慕》等彝族古代文獻中均有記載。《大定府志》卷47引《水西安氏本末》說:

安氏之先,蓋出昆明,為滷氏,語轉為羅氏。有曰祝明者,居堂琅山中,以伐山通道為業。久之,木拔道通,漸成聚落,號其地曰“羅邑”;又其山為“羅邑山”。夷人謂邑為“業”,謂山為“白”,故稱為羅業白。[7]

水西彝族自稱其先人出自昆明古族,昆明與《華陽國志》中的“開明”古音可通。這裡的祝明,即篤慕,是彝族六大支系的共同祖先,傳說在洪水時期即避居洛邑山,也就是《水西安氏本末》中的“羅邑山”。在彝語中,篤慕的意思為君長。易謀遠《彝族史要》認為,篤慕就是《華陽國志》的杜宇[8],而丁山[9]、童書業[10]等學者則認為杜宇即是大禹。“羅邑”一詞,也有的學者譯作“洛尼”或“洛宜”等,可轉寫為即lo33 zi21,意思為“城”。

根據《華陽國志》的記載,秦滅古蜀後,蜀王曾率領族人南遷,但所記已頗不詳。1977年,四川博物館考古隊在犍為縣東部的金井、五聯公社發掘了11座墓葬,出土有銅器、陶器、銅印章等器物。考古報告認為,這是一批戰國時期的巴蜀墓,並解釋道:

公元前316年,秦滅巴蜀,蜀王敗死武陽,大批蜀人很可能順著岷江南徙,在相當長的時期內,他們仍保持著相當大的勢力,尤其在川南山丘一帶地區。……這批墓葬,很可能是這些蜀人及其後代所遺留下來的。[11]

沙馬拉毅教授和錢玉趾研究利用古彝文對這批墓葬中出土的三枚印章進行了釋讀,認為是用於釋出政令的印章。[12]這樣看來,彝族六祖分流之前,與成都平原的考古文化具有密切聯絡,確實不無可能。

三、夏代末年的地震事件

彝族祖先篤慕、蜀王杜宇和夏祖大禹之間草蛇灰線般的聯絡,耐人尋味。彝族六支分流於洛邑山。值得注意的是,“洛”字與夏文化就有極其密切的關係。根據《國語·周語下》的記載,夏代末年曾發生因地震而造成洛水斷流的事件。其文說:

周將亡矣!夫天地之氣,不失其序;若過其序,民亂之也。陽伏而不能出,陰迫而不能烝,於是有地震。今三川實震,是陽失其所而鎮陰也。陽失而在陰,川源必塞;源塞,國必亡。……昔伊洛竭而夏亡,河竭而商亡。今周德若二代之季矣,其川源又塞,塞必竭。夫國必依山川,山崩川竭,亡之徵也。

對於這次地震事件,許多古代文獻都有記載。如《竹書紀年》:

夏桀末年,社坼裂。(《太平御覽》卷880引)

再比如《屍子》:

昔夏桀之時,至德滅而不揚,帝道掩而不興,容臺振而掩覆,犬群而入泉,彘銜藪而席隩,美人婢首墨面而不容,曼聲吞炭內閉而不歌,飛鳥鎩翼,走獸決蹄,山無峻幹,澤無佳水。(《太平御覽》卷82引)

類似記載還見於《淮南子·覽冥訓》,不具引。值得注意的是,以上各條記載,只有《國語》提到“伊洛”這個名稱,而更多的文獻提到的標誌性地名則是“瞿山”。如《太公金匱》:

夏桀之時,以十月發民,鑿山穿陵,通於河。民諫曰:“孟冬鑿山穿陵,是洩天氣,發地之藏。天子失道,後必有敗。”桀殺之。期年,岑山崩,為大澤。(《藝文類聚》卷3引)

又比如《古今五行記》:

夏桀末年,瞿山地陷,一夕為大澤,深九丈。其年為湯所放。(《太平御覽》卷880引)

敦煌寫本《六韜》殘卷(伯3454)的記載更為詳細,其文作:

桀之時【人】,瞿山之地水起,桀當十月鑿穿山陵,通之於河。民有諫者死:“冬鑿地穿山,通之於河,是發天之陰,洩地之氣,天子失道,後必有敗。”桀以為妖言而煞之。岑山之民相謂:“是自其命也。”後三年,瞿山崩,及為大澤,水深九尺。

按《說文》的說法,岑是小而高的山。岑山應即山陵崩坍後形成的堰塞體。《六韜》所謂的 “瞿山水起”應即堰塞體崩決後形成的洪水。據此,我們可以復原夏代末年的這次洪水事件過程:當時,因地震形成堰塞體後,導致洛水斷流。隨後,夏桀準備派人鑿開堰塞體,但遭到陰陽家的諫阻。結果,夏桀殺掉了勸諫的人,強行掘開堰塞體,隨之引發了大洪水。過去,學者大多根據“伊洛竭”的說法而認為夏亡於今洛陽盆地。然而,從地理空間來看,三星堆遺址地處龍門山斷裂帶,其遭受類似災害事件的可能性要比二里頭要大得多。那麼,洛、瞿山這些地名與三星堆文化又有什麼關係呢?

四、“空桑”之謎

《華陽國志》記載,杜宇曾以瞿上為都[13]。根據莊巨川、林法仁[14]和徐朝龍[15]的證據,瞿上即三星堆遺址。從語音來說,“瞿上”這個地名與《六韜》和《古今五行記》中瞿山古音正好相近。同時,《說文》把瞿解釋為“鷹隼之視”[16],而三星堆遺址正好出土了一件青銅鷹頭。從地理到語言,再到考古材料,如此多重的對應,顯然很難用巧合來解釋。

在西南地區,彝族、嘉絨藏族、納西族等族群都有鷹鵰崇拜。其中,嘉絨藏族稱神鳥為邛。根據西南民族大學同美教授的研究,邛鳥原型即鷹鵰之類[17]。在嘉絨藏族聚居的丹巴、金川等地區,聳立著大量的碉樓,古代漢語文獻稱這種碉樓為“邛籠”[18],山南藏語讀為Khyung tshang,意思為神鳥之居[19]。值得注意的是,瞿上的音與之亦合。這說明,“瞿上”一詞,很可能就是對古代羌戎民族語言的音譯。那麼,在中原地區的文獻中,除了瞿山可能與之有聯絡,是否還有其他譯法呢?《左傳》襄公四年記“后羿代夏”事件時說:

昔有夏之方衰也,后羿自鉏遷於窮石,因夏民以代夏政。

后羿在窮石“因夏民以代夏政”,這說明後羿代夏之前的夏都就是“窮石”。“窮石”一名也見於《離騷》,傅斯年指出:“空桑又曰窮桑,見昭二十九年。窮石當即空桑之音轉。”[20]《國語》以顓頊為夏人之祖,《呂氏春秋》曾提到顓頊就是在空桑稱帝的;而顓頊出生地於若水,一般認為若水就是蜀地的雅礱江。瞿、空二字聲部屬旁紐,韻部屬旁對轉;上、桑二字書心鄰紐,陽部疊韻,從語音上來講,瞿上和空桑正好相通,這顯然也不能認為是巧合。

五、“雒城”地名之由來

三星堆人群的構成十分複雜。孫華先生根據三星堆青銅人像的髮型就把三星堆統治集團分為笄發和辮髮兩個族群。[21] 如前說,khyung tshang是古代羌戎民族的語言,漢譯為“瞿上”,是對三星堆大城的稱呼。那麼,“洛”字又當何解?

瞭解三星堆的人都知道,三星堆遺址所在地廣漢有一個極古老的名稱,就叫“雒城”。這個地名在《漢書·地理志》中已有記錄,且已被考古材料所證實。1983年底至1984年初,廣漢縣南門外導航站在修建圍牆時發現一批漢磚,磚上就鑄有“雒城”和“雒官城墼”等銘文。[22]除了有“雒城”的地名,三星堆附近也有雒水。《漢書·地理志上》廣漢郡雒縣條:“章山,雒水所出,南至新都谷入湔。有工官。莽曰吾雒。”[23]這條雒水在《山海經》中被記作“洛水”,如《中次九經》說:

岷江之首,曰女幾之山。……洛水出焉,東注於江。

雒水即今石亭江,與湔水、綿水同為沱江三大主源之一。雒或者洛的本意在漢語中究竟是什麼,均不易解釋。在《說文》中,洛是作為陝西的北洛水用字出現的,雒字則被解釋為一種水鳥,本義均不得其詳。從民族語言來看,壯侗語族通稱鳥為“雒”,這是否只是巧合,值得注意。另外,“雒”音也與彝語支的“城市”(lo33 zi21)也相合[24],這同樣值得注意。如果這種聯絡可靠的話,那就意味著,“雒城”和“空桑”二詞雖然語源不同,但語義來源是相同的。

六、“成都”地名之由來

三星堆文明衰落後,成都西郊的金沙文化隨之興起。金沙文化具有鮮明的三星堆文化特徵,這一點為研究者所熟知。根據《左傳》的記載,后羿代夏事件之後,隨之發生的就是少康中興,而《國語》則把後杼視為中興之君。根據《竹書紀年》的記載,帝杼曾以老丘為都。從語音比較來看,“老丘”一名正可以用彝語支語言的“城市”(lo33 zi21)來讀。

考古材料所見的漢語“成都”一名,最早見於戰國時期。1985年,沈仲常與黃家祥二位學者發文,從先秦時期漆器銘文的演變順序指出,成都最早是單稱為“成”,有時也稱“成亭”或“成市”。[25]如上所說,彝語支的“雒”意思是 “城市”。在古代漢語文獻中,“成”與“城”通用,如《左傳》文公十一年“齊王子成父”之“成父”,《管子·小匡》、《呂氏春秋·勿躬》、《魯世家》等並作“城父”。因此,考慮到金沙文化與三星堆文化的傳承關係,我們有理由推測,漢語成都的“成”字可能來源於對古代蜀地民族語言“雒”的意譯。

七、古代越南史上的螺城

秦滅蜀後,蜀王后裔中的一支曾南下交趾(今越南北部),建立了越南歷史上的蜀朝,文獻稱其王為安陽王蜀泮。《水經注》卷37引《交州外域記》雲:

交趾昔未有郡縣之時,土地有雒田。其田從潮水上下,民墾食其田,因名為雒民。設雒王、雒侯,主諸郡縣。縣多為雒將,雒將銅印青綬。後,蜀王子將兵三萬來討雒王、雒侯,服諸雒將,蜀王子因稱為安陽王。

這一歷史事件也見載於越南歷史學家吳士連所著的《大越史記全書》:

安陽王,姓蜀,諱泮,巴蜀人也。在位五十年,都封溪,今古螺城是也。甲辰元年,周赧王五十八年,王既並文郎國,改國號曰甌貉國。初,王屢興兵攻雄王。雄王兵強將勇,王屢敗。雄王謂王曰:“我有神力,蜀不畏乎!”遂廢武備而不修,需酒食以為樂。蜀軍逼近,猶沉醉未醒,乃吐血墮井薨,其眾倒戈降蜀。王於是築城于越裳,廣千丈,盤旋如螺形,故號螺城。又名思龍城,唐人呼曰崑崙城,謂其城最高也。[26]

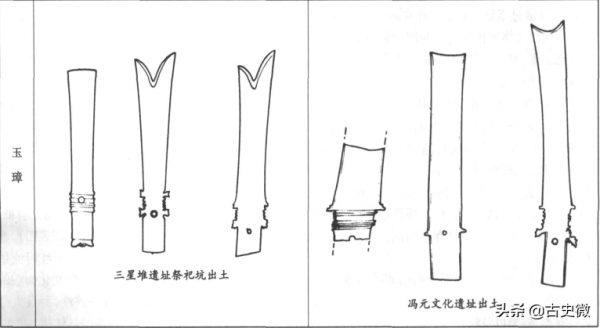

古代越南的蜀朝稱其都邑為“螺城”,螺字古音與“雒”亦相近。從考古文化來看,越南地區也曾出土與三星堆文化類似的玉璋、玉瑗、玉璧、玉戈等器物。關於古代蜀地文化與越南文化之間的交流關係,雷雨[27]、張弘[28]、彭長林[29]等學者均有涉及,可以參閱。

1936年,越南北部的清化(Thanh Hoa)還曾發現金印一方,印銘為“晉歸義叟王”。[30]漢晉稱蜀為“叟”,這是研究者習知的。這些材料都證明蜀王南遷為可信的事實,並進一步證明三星堆遺址所在地廣漢的“雒城”一名來源非常古老。

八、總結

綜上所說,由三星堆遺址所在地廣漢的古稱“雒城”到成都的古稱“成”,再到彝族祖源地的“洛尼山”、越南蜀王朝的“螺城”,諸名稱構成了一個完整的語言學、歷史地理學鏈條。

這些證據提示我們,從民族學上講,彝族祖先與三星堆是有聯絡的;同時,自稱為邛人之後的嘉絨藏族與三星堆也有聯絡。《貴州通志·前事志四》引《興義志·爨氏本末》曾說,彝人的祖先希慕遮曾事邛君,邛君乃邑之,後其族由瀘入滇,遂漸興盛。[31]這樣看來,這些民族誌材料實頗有歷史素地。當然,也許有人會問,那麼洛陽的“洛”從何而來,與三星堆又有什麼關係?筆者認為,這可能與夏族與塗山氏聯姻導致的夏文化播遷有關;關於這個問題,我們另文再說。

【版權提示】:本文作者已簽約維權騎士,未經作者古史微及維權騎士授權,不得轉載。文中所用圖片多來自網路,若有侵權,請聯絡作者刪除,謝謝。

參考文獻:

[1] 錢玉趾:《三星堆文化居民與彝族先民的關係》,《貴州民族研究》1998年第2期,第32~37頁。

[2] 蔣南華:《三星堆文化源流考略》,《貴州文史叢刊》2002年第1期,第6~9頁。

[3] 費孝通:《自己民族的人要研究自己民族的文化》,《涼山大學學報》2002年第4期,第147~148頁。

[4] 老闆薩龍:《以彝族畢摩文化解讀三星堆青銅神壇》,《畢節學院學報》2012年第9期,第24~30頁。

[5] 朱文旭:《“三星堆與彝族文化》,《西昌學院學報(社會科學版)2016年第1期,第1~5頁。

[6] 陳文興:《彝族六祖分支的洛邑山高地在東川》,《今日民族》2011年第9期,第47~51頁。

[7] (清)黃宅中修,(清)鄒漢勳纂:《大定府志》,道光二十九年刻本。收入《中國地方誌整合·貴州府志輯48》,成都:巴蜀書社,2006年,第680頁。

[8] 易謀遠:《彝族史要》,北京:中國社會科學文獻出版社,2000年,第407頁。

[9] 丁山:《禹平水土本事考》,《文史》第34輯(1992年),第14─15頁。

[10] 呂思勉、童書業編:《古史辨》第7冊上,上海:開明書店,1941年,《自序二》第4─5頁。

[11] 四川省博物館:《四川犍為縣巴蜀土坑墓》,《考古》1993年第9期,第779頁。

[12] 沙拉馬毅、錢玉趾:《四川犍為出土巴蜀坑印字是古彝文字元考》,《西南民族大學學報(人文社會科學版)》2018年第4期,第22~25頁。

[13] 任乃強校注:《華陽國志校補圖注》,上海:上海古籍出版社,1987年,第118頁。

[14] 莊巨川、林法仁:《瞿上新探》,《巴蜀歷史·民族·考古·文化》,成都:巴蜀書社,1991年,第61─67頁。

[15] 徐朝龍:《“瞿上”再考》,《三星堆與巴蜀文化》,成都:巴蜀書社,1993年,第275─284頁。

[16] 丁福保編纂:《說文解字詁林》,北京:中華書局,1988年,第4129頁。

[17] 同美:《神鳥、象雄與嘉絨》,《西南民族大學學報》2015年第4期,第87頁。

[18] 《後漢書》,北京:中華書局,1965年,第2858頁。

[19] 石碩:《“邛籠”的解讀》,《民族研究》2010年第6期。

[20] 傅斯年:《夷夏東西說》,載《國立中央研究院歷史語言研究所集刊》外編第一種《慶祝蔡元培先生六十五歲論文集》,國立中央研究院,1933年,第1108頁。

[21] 孫華、蘇榮譽:《神秘的王國》,成都:巴蜀書社,2003年,第218頁。

[22] 陳顯丹執筆:《廣漢縣發現古“雒城”磚》,《四川文物》1984年第3期。

[23] (漢)班固撰,(唐)顏師古注:《漢書》,第1597頁。

[24] 藏緬語語音和詞彙編寫組:《藏緬語語音和詞彙》,中國社會科學出版社,1991年。

[25] 沈仲常,黃家祥:《從出土的戰國漆器文字看“成都”得名的由來》,《四川文物》1985年第4期。

[26] 吳士連:《大越史記全書·蜀紀》,哈佛大學漢和圖書館珍藏本。

[27] 雷雨:《從考古發現看四川與越南古代文化交流》,《四川文物》2006年第6期。

[28] 張弘:《先秦時期古蜀與東南亞、南亞的經濟文化交流》,《中華文化論壇》2009年第1期。

[29] 彭長林:《越南北部牙璋研究》,《華夏考古》2015年第1期。

[30] 饒宗頤:《饒宗頤史學論著選》,上海:上海古籍出版社,1993年,第467─469頁。

[31] 劉顯世、谷正倫修;任可澄、楊恩元纂:《民國貴州通志》(一),成都:巴蜀書社,2006年,第90頁。