一場獨特的“沙海黨史課”

■易正源 劉春雷

塔克拉瑪干沙漠腹地綠洲,胡楊活著千年不死、死了千年不倒、倒了千年不朽。同在這片土地上,有著一個像胡楊一樣的英雄群體——沙海老兵。

在進軍和田72週年即將到來之際,新疆生產建設兵團軍事部某獨立營一場“沙海黨史課”在進軍和田紀念館展開。

“72年前,一支驍勇無畏的英雄勁旅橫穿荒漠,挺進和田。72年來,他們屯田沙海,把戈壁變成良田,把荒漠變成綠洲……”講解員夏天用清脆響亮的聲音,結合一件件文物,把官兵的思緒帶回那段“激情燃燒的歲月”。

1949年12月,人民解放軍奉命緊急進軍和田,粉碎國民黨殘餘勢力及民族分裂分子武裝叛亂的陰謀。為了節省時間,將士們橫穿被稱為“死亡之海”的塔克拉瑪干沙漠。歷時18天,他們走完了700多公里路程,書寫了人民解放軍歷史上的又一壯舉。

沙漠,走過去了;仗,打完了。但是,更嚴峻的考驗還在後面。在一個玻璃展櫃中,儲存著當年王震將軍的手書:“十五團駐和田萬不能調。”為了和田的建設需要,老兵們聽從黨中央指示,就地轉業、鑄劍為犁、屯墾戍邊。

這群老兵中,就有夏天的外公王有義。

“1961年,我的母親王宗敏得了小兒麻痺症。那段日子,外公太忙,沒時間帶她看病,結果落下殘疾。可媽媽從來沒有抱怨過外公……”說著說著,夏天紅了眼圈。

王宗敏高中畢業後,留在團場學校教書。幾十年來,面對多次調去條件較好地區工作的機會,她的選擇仍然是堅守在這裡。

“生在這片土地,再也沒想過離開。我要像外公和媽媽一樣,把一生獻給兵團。”夏天的話字字千鈞,激盪著官兵的心靈。

展櫃旁,一幅影像解說圖吸引了官兵的目光。當兵、高考、提幹……原四十七團團長王二春的兒子王亞平有7次到大城市發展的機會,都被王二春攔下。彌留之際,王二春只給兒子留下一句話:“兵團事業需要後人接續,兵團精神要代代相傳。”

“老兵們在亙古的荒原上‘獻了青春獻終身,獻了終身獻子孫’”“幾件衣服,一把軍號,一柄‘坎土曼’,竟是一位沙海老兵的全部家當”……談及參觀感受,列兵馬文康心中五味雜陳。家庭條件優渥的他入伍後一度覺得,“參軍到邊疆,躺著就是奉獻”。品味老兵們的事蹟,他在內心深處細細思考:“當兵應該是什麼樣子?軍人應該是什麼樣子?作為年輕一代,我們應該怎樣跑好自己的戍邊接力賽?”

當他再次抬起頭來,目光不再遊離,而是那樣的堅定:“紮根沙海,建功軍營!”

芳林新葉催陳葉,流水前波讓後波。“同志們,沙海老兵為建設邊疆、鞏固邊防付出數不清的艱辛和努力,作為後來人的我們不能只躺在前人的功勞簿上。”排長徐超的話引發在場官兵共鳴。

一路參觀,一路感動。在老兵精神展示館榮譽牆,大家發現,滿牆的照片只有一張是彩色的。

“300多位老兵相繼離世,楊世福成為在世的最後一位沙海老兵。”夏天動情地說。

大家久久凝望著老兵們的照片,彷彿要來一場穿越時空的對話。那是怎樣的一段英雄壯舉?他們是一群什麼樣的人?讓我們走進沙海,走近沙海老兵……

走進沙海 走近老兵

追尋父輩的旗幟

■郭成乾 賈廣宇 解放軍報記者 侯 磊

門開啟,廳堂內,94歲高齡的楊世福微微頷首,示意來客進去,然後小心翼翼地挪著步子,走到沙發前坐了下來。

聽著記者的自我介紹,他偶爾抬起頭詢問幾句,或是輕輕地調整一下坐姿,看上去安詳而平靜。

“父親現在身體不大好,也很少出門。”楊世福的女兒楊桂花,原是新疆生產建設兵團第十四師四十七團一名工人,退休後搬到了烏魯木齊。她說,若不是身體原因需人照顧,父親肯定不會離開四十七團。

楊桂花所說的四十七團,位於新疆和田地區墨玉縣境內。這裡有過歷史上的短暫繁榮,古絲路的駝鈴聲曾由此向西,清涼悠遠。到過這裡的人說,以前只知道和田產美玉,到之後才知道,無處不在的還有風沙。

“和田人民苦,一天二兩土,白天吃不夠,晚上還得補。”楊世福用這句順口溜,描述著他記憶中的風沙。

既然如此,為何還不願離開那裡呢?避開記者追問的眼神,楊世福把頭扭向一邊,沒有說話,只是靜靜地望著窗外。無疑,在那片土地上,有太多故人值得追憶,有太多往事值得回味。

接下來幾天的採訪中,記者一邊聆聽一邊咀嚼著楊世福和他戰友的故事,在時空交錯與情感的發酵中,嘗試著走近他們、讀懂他們……

楊世福近照。

穿越“死亡之海”——

“為了人民少受苦,他們奮不顧身”

讓女兒楊桂花驚訝的是,平時鎖定新聞頻道的父親又開始“追劇”了。每天20:00,楊世福會準時守在電視機旁,生怕錯過紀錄片《屯墾天山下》的播出。

“電視劇《沙海老兵》播出時,他也是一集不落。”楊桂花很理解父親心中那份情愫,“那片沙海有父親那一代人的青春芳華,那方天地有父親那一代人的熱血付出。”

自1949年10月10日起,第一野戰軍第一兵團官兵陸續西進,向新疆展開大進軍。時年22歲的楊世福,行進在二軍五師十五團的隊伍裡。

回憶起那段歲月,楊世福的話語總是波瀾不驚。不過,在進軍和田紀念館內,記者品讀到當年他們西進步伐的艱辛與堅定。

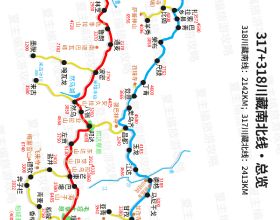

從甘肅酒泉出玉門,經新疆哈密、吐魯番,過焉耆、輪臺到阿克蘇……紀念館解說員夏天播放了一條短影片,再現了先輩們當年的行軍圖——經過近兩個月的跋涉,楊世福和戰友們意氣風發地出現在阿克蘇的大街上。

立足未穩,因和田地區有敵人試圖叛亂,部隊又臨危受命進抵和田。當時,擺在官兵面前的路有3條,其中兩條沿途有人有水,行軍方便,但要多繞行五六百里。

但繞行,意味著完成任務的時間要延後。

“不能讓和田人民多受一天苦,我們要搶時間,早日解放和田……”紀念館的展櫃裡,陳列著戰士梁道清出徵時寫下的決心書,字裡行間流露出堅毅與決絕。

時間緊急!他們選擇了第三條路——徒步穿越塔克拉瑪干沙漠。塔克拉瑪干,維吾爾語意思是“進得去,出不來”。晉代高僧法顯曾路過這裡,並在《佛國記》裡描述:涉行艱難,所經之苦,人理莫比。很多探險家在此失蹤的歷史記載,更讓這裡多了份神秘色彩。

前路充滿未知。楊世福卻說,困難只能嚇住膽小鬼。

“大漠風塵日色昏,紅旗半卷出轅門。”將士們帶著尚未洗去的征塵,沿著和田河古河道,向探險家口中的“死亡之海”進發了。

“幾天走下來,所有人的腳都打滿了血泡。”楊世福如數家珍地講述著,“每個人揹負1支七九步槍、50發子彈、4顆手榴彈、1把圓鍬,還有水壺、乾糧,足足30多公斤重。一天要走幾十公里路,很多人的鞋子走壞了,光著腳、忍著痛還繼續往前走。”

雖經歲月風蝕,這條沙海之路依然在楊世福的心路上延伸。李明,陝西漢中人;黃增珍,河南鄲城人;張德英,河北阜平人……憶起戰友,楊世福表現出的記憶力令人吃驚,甚至還能說出幾個人的特點與喜好。情到深處,淚溼眼眶。然後,他又以老兵獨有的方式平復了情緒。

“一唱雄雞天下白,萬方樂奏有于闐。”歷時18天,行程700多公里,部隊於12月22日到達和田,粉碎了敵人的陰謀。

“因為連續急行軍,大家的眼睛變得血紅血紅的,很多人渾身上下都是黃沙,像是在沙坑裡‘泡’過一樣。”想起抵達和田時的“囧”樣,楊世福扭頭看了看女兒,臉上露出微笑。那笑容,溫暖、愜意,充滿自豪。

“為了人民少受苦,他們奮不顧身。”熟悉這段歷史的夏天每每講解到這裡,聲音都會有些哽咽。她告訴記者,全團共1803人挺進荒漠,排長李明因嚴重胃病再也沒能走出來。

流沙無言,大地永記。為褒獎十五團官兵穿越沙海的壯舉,第一野戰軍首長髮來電報:“你們進駐和田,冒天寒地凍,漠原荒野,風餐露宿,創造了史無前例的進軍紀錄,特向我艱苦奮鬥勝利進軍的光榮戰士致敬。”

字字如鐵,功標青史!

楊世福(右)和戰友的合照。

面對“扒皮之痛”——

“國家建設有需要,就是一百個不情願也要服從”

塔克拉瑪干沙漠,烈日灼沙,漠風走石。一隻雄鷹張開雙翼在空中飛旋,偶爾發出幾聲尖嘯。穹廬之下,一道“迷彩綠”沿著蜿蜒的沙脊線奮力前行……

他們是新疆生產建設兵團軍事部某部官兵,正在開展“重走沙海老兵路”活動。中途小憩,教導員王小偉為官兵講述沙海老兵們的征戰史。

酷寒、沙暴、迷路、睏乏……聊起沙漠行軍,這幾個缺少生命底色的詞語,像是刻在了楊世福心裡。最讓老人刻骨銘心的,莫過於缺水。

“夜裡氣溫太低,水壺裡的水都凍成了冰疙瘩。為了潤潤喉嚨,有人用火烤水壺,結果把壺烤爆了。”楊世福回憶說,部隊每天凌晨三點出發,只要碰到長植物的地方,或者遇到幹水坑,就會挖半天,直到沒有一點指望才離開。很多戰友的嘴唇都乾裂了,隊伍也變得安靜了。就連平時愛唱歌的戰友張遠發話也不多了,因為一張嘴就會破口流血。

缺水,成為行軍最大威脅。王小偉曾讀到原新疆軍區司令員高煥昌的一段回憶:因為缺水,有的戰士得了怪病,有的喝了殘存的苦鹹水而肚子發脹,有的乾渴至極就含上一粒人丹,甚至喝自己的尿液。

找水,從來沒有如此迫切。此時,上級下達了“宰殺駱駝和戰馬”的緊急命令。戰友們於心不忍,不少人抱著戰馬失聲痛哭。為了早日解放和田,大家不得不飲血止渴……

“只有經歷磨難,戰士的勳章才更有分量。”對於楊世福他們來說,穿越沙海的艱難困苦,遠不如脫下軍裝更讓人心痛。

1953年,經中央軍委和毛主席批准,全團官兵集體脫下軍裝“拿起生產的武器”,成為一名軍墾戰士。

“當兵打仗,千里進疆,穿過沙漠,解放和田,突然要脫下軍裝,你不知道心裡有多不捨啊!”不由間,楊世福說話的聲調高了起來,言語間充滿遺憾與留戀。

最後,楊世福和戰友還是接受了這“扒皮之痛”。他說:“黨中央、毛主席有指示,國家建設有需要,就是一百個不情願也要服從,誰讓咱是革命戰士呢!”

屯墾戰士秉持“不與民爭利”的宗旨,把屯墾點選擇在遠離村莊的未墾荒原。水到頭,路到頭,人煙到頭,艱難困苦未可預料。

“人沒地方住,就挖個地窩子,把樹幹支起來鋪上草就是床鋪了。”談起墾荒歲月,楊世福記憶猶新,“沒有開荒工具,就用紅柳枝編筐,把桑木削成扁擔;沒有肥料,就到大街上撿糞,到老百姓家裡清羊圈;一天在地裡勞動十幾個小時,實在累了困了,倒頭就在地裡睡著了。”

這是怎樣的一幅創業圖啊——

住著地窩子,吃著苦野菜,饃饃蘸鹽水,用小推車推走座座沙丘,用坎土曼砍斷層層草根,用人拉犁開闢塊塊良田。這片中國最大的沙漠埋葬過樓蘭、精絕等古國和城市,脫下軍裝的戰士們卻在這裡墾出一片片綠洲。

這是怎樣的一群開拓者啊——

李炳清攜家帶口到水庫看大壩,身份由幹部變成了職工;汪懷德到農場去牧羊,自學牲畜醫療技術當了獸醫;鍾文祥一直守護林場,從未離開;黃增珍後來趕馬車,為團場運輸生產物資。自從掄起鋤頭,他們就把功勳深埋心底,把激情獻給了新中國的農墾事業。

……

遠離硝煙戰場,他們生產勞動仍像戰鬥一樣拼命;脫下難捨軍裝,他們卻為這片荒原帶來勃勃生機。關於那段歲月,楊世福並沒有說太多。在他看來,只要把組織交給的任務完成好了,“什麼苦累都不值得一提”。

歷史的煙雲雖已散去,歲月終會留下不滅的印痕。

“先輩們曾經承受的,我們現在無法想象。”王小偉說,老兵們冒千難萬險,用雙腳征服沙海,用雙手染綠荒漠,這種勇於擔當的精神點亮了他們的熱血青春,也應當成為新時代革命軍人厚重的生命底色。

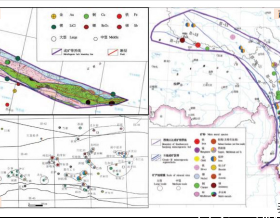

新疆生產建設兵團第十四師人武部某獨立營官兵走進沙海老兵紀念館,開展黨史學習教育。

傳承“精神火種”——

“老兵是父輩的旗幟,也是我們的偶像”

2020年8月12日,一個令專武幹部孔令軍感到難過的日子。當天,“最後一位守在團場的老兵”董銀娃在四十七團逝世,享年93歲。

歲月不居,時節如流。隨著時光流逝,老兵青春不再,悄然離去。今年43歲的孔令軍,1998年從新疆軍區某師退伍返鄉,先後送30多位老兵走完人生最後一程。每次為老兵送行,從團場到墓地不足3公里的路程,他都走得格外艱難。

“‘三八線’又迎來一位老兵。”聊起董銀娃的離世,孔令軍說,這或許是自己送走的最後一位老兵了。

孔令軍口中的“三八線”,是指寬300米、長800米的“沙海老兵紀念園”。1950年6月,朝鮮戰爭爆發,四十七團的老兵們申請赴朝參戰,但上級下令讓他們繼續屯墾戍邊。為彌補未能到“三八線”作戰的遺憾,老兵們專門墾出這片荒地作紀念。1955年,老兵周元墾荒勞累過度,永遠地倒在了“三八線”上。

“活著墾荒戍邊,死了也要團結作戰。”老兵們相約,死後全部在這裡集結,沙漠列隊,相伴胡楊。隨著老兵一個一個離去,這塊地成了他們最後的安息地。

時間帶走生命,也積澱精神。

每年清明節,王小偉和戰友都會前往“沙海老兵紀念園”祭奠。

“雖然老兵們離我們而去了,但他們的魅力依然、精神永在,猶如燎原之火光照耀後人。”王小偉說,單位組建之初,營房不固定,裝備很老舊,人手缺口大,執勤任務重。很多戰友依然向所在部隊黨委遞交了申請,從繁華的城市駐地來到艱苦的大漠邊緣。

上等兵施朕,身高1.83米,長得白白淨淨,戰友們都說他是典型的“小鮮肉”。然而,這位“小鮮肉”卻有著與眾不同的家庭成長印記——出生於千禧龍年的他,爺爺曾在大西南守防戍邊,父親曾在海軍某部服役,退役後在上海經商。小時候,玩伴們的床頭擺滿聖鬥士、奧特曼模型,他的床頭擺得最多的卻是來自邊海防線上的石頭、海螺、子彈殼。

“入伍當兵是父親提議的,而到新疆來當兵是我自己的選擇。”2019年,施朕從上海第二工業大學畢業,適逢新中國成立70週年,聆聽天安門閱兵場上的山呼海嘯,懷揣著投筆從戎的夢想,他入伍來到和田。

在戈壁灘上組建起來的該部一連,因沒有固定營區,3年內先後“搬家”8次。如今,官兵駐紮在和田某小學一處閒置的教學樓裡。當記者感嘆連隊艱苦的條件時,官兵卻說:想想老兵們當年吃的苦、受的累,我們唯有鉚足幹勁、幹出成績,才稍感心無所愧。

“只有把腳切切實實地踏在這片沙海,才能切身體會到先輩的艱辛與偉大。”王弼澤入伍前曾在橫店影視基地某劇組擔任現場製片,來到一連後,他發揮專業特長,把簡陋的營院設計得多了幾分“戰地藝術範”。如今,他又擔綱導演,正跟戰友一起籌備拍攝一部反映沙海老兵事蹟的紀錄片。他最近的一個“小目標”是,做老兵精神的一名傳播者,讓更多的戰友從中汲取營養。

歲月輪迴,如白駒過隙。這裡如今已再難見沙海老兵的身影,但他們播下的精神火種,就像這塔克拉瑪干的沙子,散是一粒沙,聚是一片“海”,依然澎湃著驚人的力量,深埋著無窮的寶藏。

年輪更迭,有些東西人們永遠銘記。老兵村、老兵路、老兵驛站、老兵紀念園、老兵紀念館……四十七團團部周邊,很多地名標註著“老兵”字樣,已成為遊客熱衷的網紅景點;座座軍營裡,一排排嵌有老兵頭像的燈箱上,“老兵精神永存”六個大字熠熠生輝;就連四十七團,如今也有了一個響亮的名字——老兵鎮。

“悄悄地/你走了/安靜如凌晨的夜/在啟明星升起之後/你結束了對邊疆的最後一次守望……”董銀娃去世後,身為“文藝青年”的戰士王滿飛滿懷真情地寫下一段小詩。

當記者把這首小詩讀給楊世福聽時,他眼裡噙著淚花……

怕觸碰老人內心的痛,記者扭過頭輕輕地對楊桂花說:“如今,四十七團建設得更漂亮了,您抽空回去看看,拍點影片或照片給老人瞧瞧。”

“我也要回去……”未及女兒回應,老人便搶著說,那表情像極了一個孩子。

那是老兵們為之戰鬥的地方,那是他們魂牽夢繞的地方,那是他們青春芳華逝去的地方,那是他們每每提起總精神煥發的地方。那裡,硝煙早已遠去;那裡,荒漠已成綠洲;那裡,青春依然火熱……

靳超傑、解放軍報特約記者王 寧攝