薛元明

今日立冬。“天水清相入,秋冬氣始交。”秋去冬來,是永恆不變的自然規律。古往今來的書畫印中都有表現“立冬”主題的作品,如敦煌出土的漢代簡牘、王羲之《冬中帖》、王鐸《澹圃山房闊》 、石濤《仿米山水圖》、吳昌碩手札等等。深秋,萬物安靜地飄落、沉眠、潛藏,只願冬天就這樣開始走向更深的時光,不知不覺地與來年的早春邂逅。

立冬是冬季開始。“立,建始也;冬,終也,萬物收藏也”。此時讀到宋末元初詩人書法家仇遠關於立冬的詩句:“細雨生寒未有霜,庭前木葉半青黃。小春此去無多日,何處梅花一綻香。”感覺極其應景:遲來的絲絲小雨攜來了微寒,庭前院落裡的樹葉半青半黃,還在變色,秋天還沒有徹底遠去……。仇遠是杭州人,所描述的是南國情形。南方的冬天來得要晚一些,即便立冬了,仍是秋色濃郁。西北地區的紅黃景象還未完全褪去。而在北國,早已是蒼穹混沌、悽風冷雨、寒霜冰雪,以至於萬物蕭條、落葉翩飛,雁影無蹤、蟄蟲無痕。

自古多情人易悲。花開一季,人活一生。人生如同四季,春種、夏耕、秋收、冬藏,理當如此。人生須和季節一樣分明,遵循自然規律便能心態平和,得以安然。再是嚴寒的季節,也得學會讓心情安暖舒適。落花翩翩,卻不盡寂然,因為有墨香、書香相伴,可以思接千載,馳騁萬里,沿著古碑帖的幽徑,流連硯田無邊。執筆為念,默書數行,用心靈去觸控李白的《上陽臺》,用深情去感悟蘇軾的《寒食帖》,難得有一份愜意。生活是嘈雜的,生命卻是孤獨的。時間的地老天荒,塵世間的萬種風情,都是心靈深處最隱秘的希冀。黑白世界中,大小粗細、方正圓斜、濃溼枯淡,相映成趣。這些發自內心的墨痕字跡,乃是一生中不可磨滅的記憶。

在紙張發明和大量運用之前,中國人利用竹簡與木牘作為書寫載體。西北地區是中國書法的寶庫。居延漢簡、敦煌漢簡、武威漢簡和甘谷漢簡併稱“四大漢簡”,發掘地都在甘肅。近代三大文物發掘中,漢簡、寫經和甲骨文,成為直接影響書法史程序的大事件。除了甲骨文在中原腹地,漢簡和寫經都在西北。最重要的是,這兩種法書都是墨跡,得以清晰地看到當時書寫的狀態。西北處於乾卦之位,按照五行來說,冬天屬水,西北方在五行屬金。西北乃中國內地通往西域之要道,尤其是兩漢時的雍涼之地,乃西北首府所在地,曾是佛教東傳的要道與第一站。漢時即設四郡,戍兵屯田,成為漢朝經略西北的軍事重鎮。回想起唐人的詩句,無論是“西出陽關無故人”,還是“春風不度玉門關”,所描述的是同一場景。

簡牘由官方統一製作,尺寸有嚴格規定,標準的官方文書縱23釐米,橫1.1釐米。除竹簡外,主要選用不易暈染、不易折斷的胡楊、紅柳和松木製作木牘,造價不低。漢簡書風的恣肆、率意,不事雕琢,令千年後的我們,怦然心動。這些震撼人心的原大字跡,不過是釐米之內而已。一旦放大,便有一種攝人心魄的力量。正是得益於放大技術,漢簡直接引發了晚清以來書風的丕變。無數不知名的作者,創造出不朽的經典。然而在當時,不過是再平常不過的一份報告,也可能是一封家書。因為作者不可計數,遺於後世的漢簡作品,風格蔚然大觀。漢簡不僅有非凡的藝術價值,更具有無可替代的史料價值,涉及到社會生活的方方面面。然而,即便是軍國大事,最終透過細小的個人之事呈現出來。

西漢 敦煌馬圈灣簡牘

這枚敦煌馬圈灣漢代烽燧遺址出土的簡牘,其實是一份出關“申請書”——“元康元年十月壬寅朔甲辰,關嗇夫廣德、佐熹敢言之:敦煌壽陵裡趙負趣自言,夫訢為千秋燧長,往遺衣用,以令出關。敢言之。”“元康”為西漢宣帝年號,“十月壬寅朔甲辰”即公元前65年十月初三日。當下辛丑年立冬,恰好也是十月初三。也就是說,這件漢簡面世,已經整整2086年。這位女子的丈夫在玉門關外值戍,她在立冬前請求出關,為丈夫送禦寒衣服。適逢辛丑立冬,目睹這件漢簡,雖然暌違兩千餘年,卻仍能感受到親情、愛情之美,噓寒問暖,一如當下。時間彷彿凝固了數千年。

現代人有再熟悉不過的紙本和電子日曆,其實古代也有按年月日干支順序排列的“日曆”,使用者們會記錄重要事件或者行程,當時叫做“質日”或“視日”。海曲漢簡《漢武帝后元二年視日》上記:“十四。丁酉、丙申、乙未,夏日至居郭門一(日)。甲午、癸巳、壬辰、丙辰、乙卯、甲寅、癸丑、壬子、立冬、辛亥、癸卯、壬寅、辛丑、庚子、己亥,戊戌冬日至居戶一日。天漢二年城陽十一年。庚辛甲酉亥子不可秩息。”從這件漢簡可以看出,天干地支之間,留有長段的空白,留出來用以填寫需要辦理的事情。歷史典籍中最早出現的節氣紀錄,是《尚書·堯典》的“四仲中星”,即夏至、冬至、春分和秋分。春秋時代,產生了立春、立夏、立秋和立冬,與“二分二至”,合稱“八節”。海曲漢簡《漢武帝后元二年視日》中殘存了春分、夏至、立秋、立冬等屬於八節的名稱,乃是中國曆法中節氣演變的見證。

漢代是強盛之極的大一統王朝。漢代書法乃至整個漢代藝術因此而呈現出拙樸雄大的氣勢,展現了蓬勃旺盛的生命力。這種整體性的力量和氣勢構成了漢代藝術的美學風格,承載了強大的民族精神。歷代王朝越往後,最明顯的變化就是“融合”,涵蓋各種元素的融和。從這個角度來講,漢代及這之前的藝術,無疑更為純正。

魏晉六朝三百年是一個分崩離析的時代。國家分裂,政權更迭,整個社會像走馬燈一樣。書法見證人心,紀錄時代。這三百年的書法,呈現出多頭髮展的跡象,甚至不乏乖謬和變異。儘管如此,多頭潮流中,仍存“二王”這一主脈,乃魏晉風流的絕佳見證。王羲之《冬中帖》寫道:“十一月四日羲之白:冬中感懷深,始欲寒。足下常疾何如? 不得近問,邑邑。吾故苦心痛,不得食,經日甚為虛頓。力及不具。王羲之白。”冬天來了,羲之寫信給朋友,天冷了,叮囑朋友要注意足疾。因為不能當面問候,心裡感到過意不去。而自己呢,一直苦於“心痛”,吃不下飯,身體也不太理想。這件手札有章草筆意,顯然是個人成功變法之前的作品。王羲之書法給人最深刻的印象是風流倜儻,瀟灑出風塵,後世自然有無數的膜拜者。從某種意義上來說,很多人都是王羲之的門徒,包括像米芾、趙孟頫、董其昌和王鐸這樣的大師級人物。

東晉 王羲之《冬中帖》

王鐸是學“二王”的高手,在明末異軍突起。他的書法來源主要是顏米王三家。王鐸極其崇拜米芾,被吳德旋推崇為“作字居然有北宋大家之風”,然人品頹喪,因為降清而被與趙孟頫同歸於“貳臣”。最有意思的是,董其昌書法同樣取法顏米王三家,與王鐸卻截然不同。所以說,取法二王,本質上涉及到“師面”還是“師心”的問題。這對於當下書風極度雷同的現狀,頗有啟示。如果一個人的內心想與眾不同,就一定能做到。

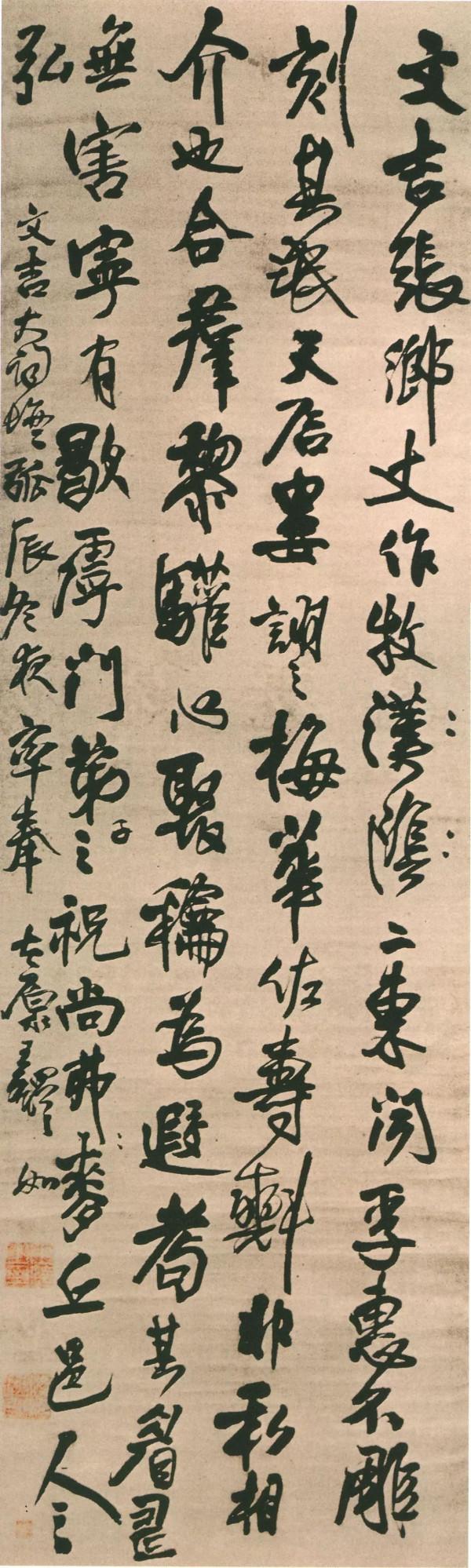

王鐸對王羲之的發展,主要體現在章法和墨法上,一生吃著二王的法帖,將尺牘書風拓而為大,“漲墨法”的運用,使得行草書的表現從“線”到“面”,故而有“后王勝前王”的褒獎。當代王蘧常章草出現後,也有一樣的評價。書法就是這樣,後人在前人的基礎上,不斷積累、發展、創新。對比來看,王羲之身處亂世,朝不夕保,所以感慨“死生亦大矣”。這是人的自我意識的覺醒。王鐸晚年適逢明清易代,天崩地裂,降清後生活了八年,生不如死,極度壓抑。從某個角度來說,王鐸就是為了書法能有大成而屈膝投降的。當個人書藝爐火純青之際突然面對生死抉擇,心尤不甘。王鐸沒有選擇殺身成仁,而是苟且偷生。同屬晚明“三株樹”的黃道周和倪元璐,皆從容赴死,很自然地,與王鐸身後的聲名,判若雲泥。王鐸晚年的書寫材質要好一些,精品迭出。王鐸沒有辜負自己,極其勤奮,冬夜試筆,呵凍研墨,自抒胸臆,一件是《澹圃山房闊》 詩軸,款字中有“庚寅冬日書”,去世的前兩年,筆走龍蛇,萬馬奔騰。另一件是《贈文吉大詞壇》詩軸,對於王鐸來說,又是一個不眠的冬夜。書風蒼茫博大,然時有怪誕之姿,無疑與心境的壓抑有關。

相比王鐸的命運多舛,蘇軾一生雖然仕途不盡如意,甚至時常處於政治鬥爭的夾縫中,不是被髮配就是在發配的路上,但東坡自有解脫之法,一生快意,在地獄可以活出天堂的滋味,由此成為世界聞名的“最有趣的人”。要想成為藝術家,必須要有一顆有趣的靈魂。面對現實中的種種不幸,蘇軾從容找到化解之法。貶謫到了嶺南,吟出“日啖荔枝三百顆,不辭常作嶺南人”的詩,被貶至海南,寫信給兒子:“每戒過子慎勿說,恐北方君子聞之,爭欲為東坡所為,求謫海南,分我此美也。”對兒子千叮嚀、萬囑咐,千萬不要把吃生蠔的事說出去,要是這個秘密被人知道了,恐怕那些北方人聽說這裡有這麼好吃的物事,就該學我,求著皇帝把他們貶到海南來,跟我爭搶這天下的美味。看看,難怪他的政敵要氣得半死。蘇軾一生雖然顛沛流離,但筆耕不輟,詩文書畫收穫頗豐。

北宋 蘇軾《孟冬薄寒帖》

這件《孟冬薄寒帖》出自《鬱孤臺法帖》,為南宋聶子述在紹定元年(1228)匯刻於江西贛州府贛縣鬱孤臺。“孟冬”又稱“小陽春”,即每年冬季的第一個月。其中寫道:“孟冬薄寒,恭惟門下侍郎臺候萬福。軾即日蒙免,罪戾之餘,寵命逾分,區區尺書,豈足上謝。又不敢廢此小禮,進退恐慄。未緣趨侍,伏冀上為宗社精調寢興,下情祝頌之至。謹奉手啟,布陳萬一,不宣。”這是蘇軾對朋友表示感謝的一封信,沒有具體特別的事項。雖為刻本,但筆致圓潤豐腴、酣暢古雅,為蘇軾傳世作品中少見。

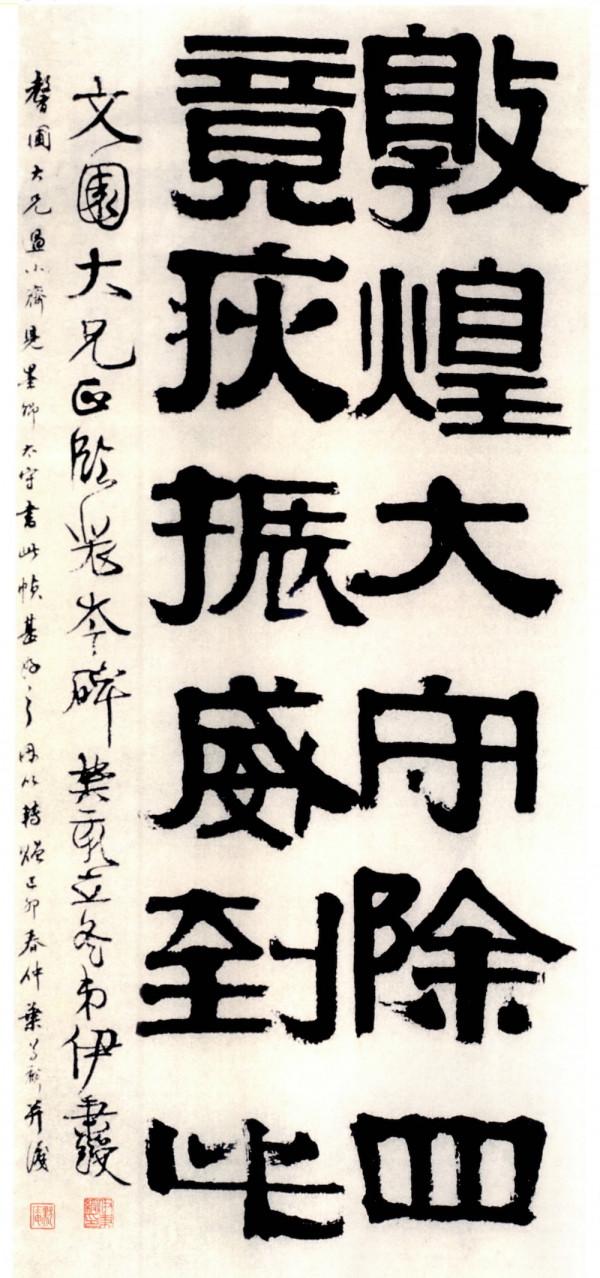

伊秉綬有強烈的“蘇子情結”。嘉慶五年(1800),時任惠州太守的伊秉綬帶著下屬翻修惠州白鶴峰下的蘇軾故居。在清理墨沼時,撈出一方端硯,硯背當中刻著一個“軾”字,側邊有“德有鄰”的款。伊秉綬喜不自勝,便將這方蘇子硯臺視若拱璧。伊秉綬膜拜蘇軾,更主要是思想上的認同。蘇子活在入世和出世之間,儒道思想交替作用。嘉慶十二年(1807),伊秉綬的父親去世,丁憂回鄉,一呆就是八年時光。這是仕途的寂寞之期,卻是伊秉綬藝術創作的高峰期。臨《裴岑紀功碑》雖說是臨,其實乃典型的創作風貌。用筆飽滿雄健,結字古拙厚朴,整體氣勢恢宏。正文共兩行,行距靠近,字距稍離,兩兩相對。“敦、煌、竟”等字筆畫雖多,但布白均勻,從容不迫,“大、守、此”等字筆畫雖少,但小中見大,厚重磅礴。尤其值得一提的是,此幅書曾被轉贈。左邊留有題跋:“馨圃大兄過小齋,見墨卿太守書此幀,甚好之,因以轉贈,己卯春仲,葉尊並識”。題字筆法精到,一氣呵成,與正文珠聯璧合,成就一段佳話。

在整個清代書家群體中,吳鼒(zī)可謂名不見經傳,但因為“鼒”字難寫而記住了他。吳鼒是清嘉慶四年(1799)進士,官侍講學士,善書能畫,工駢體文。最主要的代表作是《墨林今話》。此書比作者本身名氣更大。從“試論當酒亦名將,況世說詩存古經”對聯來看,主要取法集王《聖教序》,唐代虞世南、褚遂良,兼學董其昌,得俊逸之氣,因為詩文修養深厚,字裡行間極見文氣,所以能在當時的館閣潮流中獨具一格。由其所學,可見當時取法的普遍常態。

清 吳鼒,丙子立冬

面對朝代更迭的歷史潮流,個人沒辦法改變,但可以根據真實的內心做出選擇。王鐸選擇投降,石濤作為帝胄,選擇成為遺民。“遺民情結”支配了其一生,也致使石濤一生不合時宜,藉助書畫探求生命的自在之境,抒寫內心,我自為我。遺民情結主導了石濤的山水畫創作。從某個角度來說,石濤的確和其他人不太一樣,他是一個藝術哲學家,所以《石濤畫語錄》能夠成為中國畫學史乃至中國美學史的壓卷之作。上海博物館藏石濤《仿米山水圖》軸款字雲:“風急湖寬浪打頭,釣漁船小興難收。請君脫去烏紗帽,月上絲綸再整遊。定老年兄遠以此紙囑筆寫山,用米顛刷字法,寄上一笑。時辛巳立冬四日清湘瞎尊者寫。大滌草堂。”辛巳立冬是1701年,石濤正好是花甲之年。這幅仿米家山水整體上的確有風急湖寬浪打頭之氣勢。字也是學米芾的,可見痛快之意。所謂“詩言志”,由此題款,當知真實不虛。

吳昌碩和石濤類似,活在一個變革的大時代,但又有不同。石濤面對的是一個王朝取代另一個王朝,吳昌碩身處的則是新舊時代的轉變。吳不是遺民,成了遺老。“海派”中這樣的大佬不在少數,諸如沈曾植、康有為、李瑞清和曾熙等。新舊時代相比,市場化和商業化因素的滲透,對於書法家乃至整個藝術家群體的創作產生深遠影響。舊傳統和新思潮之間,在吳昌碩這一代人身上,呈現出的依然是“舊學”烙印。吳昌碩生性嗜古,其詩尤喜用僻典,故而晦澀高深,但有時也難免迂腐。八十歲時的手札寫道:“雨後東籬野色寒,騷人常把落英餐。朱門酒肉熏天臭,醉賞黃華當牡丹。(畫菊)色如美玉丰神好,香與芝蘭氣味同。庭院笙歌初散後,亭亭一樹月明中。(畫玉蘭)荷氣迎秋天影,賞秋人醉倚闌干。無風波處真難得,淺水蘆花畫裡看。(畫荷)癸亥立冬後三日,成志仁兄雅囑。”吳昌碩大篆成就最高,影響最大,行草書成熟最早,應用最廣泛。筆致老練,收放自如,篆、隸、楷、行、草各種筆法熔於一爐,用墨潤燥相宜,結體中宮收緊、四面輻射,風格雄渾蒼勁、恣肆老辣,雖是尺幅小品,卻有排山倒海之勢。吳缶廬一生精力旺盛,創作勢頭強勁,作品數量豐沛,含金量極高,詩書畫印都達到巔峰之境。“甲申立冬”刻“大壺”,邊款寫道:“甲申立冬日,大壺先生囑,倉石”,時年41歲。“丙寅立冬”刻“還讀書廬”,已經83歲,“老缶不治印已十餘年矣,今為大倉先生破格作此,臂痛欲裂。方知衰暮之年,未可與人爭競也。”由此印可知,吳昌碩因為臂膀疼痛,十多年不刻印,對於鑑定其代刀和偽作,具有一定的作用。兩枚印章相距近四十年。吳印風格成熟早,但始終沒有結殼,勇猛精進,可見大師風範。

近代 吳昌碩刻 還讀書廬,丙寅立冬

近代 吳昌碩刻 大壺,甲申立冬

吳昌碩有“詩書畫印”四絕之稱,在其之前有趙之謙,在其之後有齊白石。趙為“海派”先驅,齊則屬“京派”,但趙之謙對於齊白石影響很大。齊白石習慣上稱自己“詩第一”,有故弄玄虛的意思,其實是印章當家。吳昌碩的印章也屬“頭牌”。對比來看,吳昌碩算得上古典時代最後一位藝術大師,齊白石稱得上是新時代的第一位藝術大師。但大師和大師之間也存在落差,儘管風格品評在某些地方缺少可比性,但總的來看,齊白石的藝術深度無法和吳昌碩相頡頏。齊白石的“功勞”,是在繪畫題材方面有開拓性,改變了文人畫所追求的情趣之美,趨於質樸和家常主題,青菜、蘿蔔、蒼蠅、老鼠等不登大雅之堂的物事成為入畫題材。其實早在趙之謙和吳昌碩手中,已經有過一些嘗試,只是到了齊白石手中,創作更多而已。立冬到了,北方人喜歡大白菜燉粉條,或者是小雞燉蘑菇,吃起來熱乎乎的,且又方便省心,故而成為家常菜的代表。齊白石很愛畫白菜。有關齊白石曾想以自己畫的白菜換一車真白菜的段子,真假並不重要。重要的是,齊白石是真的喜歡大白菜。《白菜》題款:“不獨老萍知此味,先人三代咬其根。借山翁制。”齊白石喜歡白菜,蘊藏著對家鄉的懷念之情,也是對現實生活的知足常樂。

近代 齊白石《白菜》軸,紙本設色

另一件《白菜蘑菇》 題款:“白菜之佳無過北地,菌野之美惟有南方,雁來去時方生。菌類之風味,能超群者此種也。土人呼為雁來,惜無蘑菇等之有大名耳。白石山翁並記。”人對於喜歡吃、習慣吃而後來卻有吃不到的東西,會滋生念想。齊白石離開家鄉,成了“北漂”。北地的白菜好吃,也易吃到,但家鄉那呼作“雁來蕈”的蘑菇卻再難吃到,便格外想念。南方的雁來,就是北方雁去之時。時值秋冬之季,美食可以彌補時空位移的缺憾,時不時畫一下美食,可以緩解個人心裡對人世的五味雜陳。

近代 齊白石《白菜蘑菇》軸,紙本墨筆

針對吳齊篆刻,曾有人提出“有毒”之說。這可以從兩方面來理解:其一,吳齊皆臻於高壽,風格達到極致,學之者難以化出,開拓空間小;其二,容易只學到毛皮,甚至變得一身習氣。相比之下,黃士陵的印風屬於開放型,能夠發揮的餘地大。歸根結底,關鍵還是取決於個人是否為“善學者”。學不好書印,原因多半出在作者自身,不能責備所取法的物件,所以“吳齊印毒”之說,要麼是無中生有,要麼是以訛傳訛,總之,可以休矣。最令人感慨的,是吳齊之間的恩怨齟齬,已成為一樁“公案”。據實而論,吳對齊有提攜之情,但對於大家來說,一旦在理念上無法同步和合拍,最終都會分道揚鑣。

眾所周知,齊白石的老師是王湘綺。其實,齊白石在京城之時,還有一位老師,就是徐州人張伯英。書法史中還有一位張伯英,就是東漢張芝,首創“今草”,被尊為“草聖”。近代張伯英乃碑學大家,是清末探花馮煦的入室弟子。張伯英熱衷北碑,過人之處在於捨棄了魏碑點畫的銳利形態,追求剛猛、沉著、遒厚的韻味,獨樹一幟。其實無論是帖學還是碑學,關鍵在於取法理念,同出一源,各呈其態。張伯英曾在北洋政府任職,目睹官場的腐敗黑暗,毅然引退,從此開始了鬻字治印的職業生涯。對照其書風來看,可謂“書如其人”。

近代 張伯英,己卯立冬

從趙之謙開始,再到吳昌碩、齊白石,書畫家印人的職業化傾向越來越明顯。鄧散木雖是職業化書印人,但與當下的職業化有本質的不同。“職業化”有兩層意思:一是專注力,平生的精力和心思全部集中於此;二是書印成為飯碗。有的偏於前者,有的偏於後者,有的兩者側重。因為此種差異,直接導致風格和趣味不同。鄧散木膂力過人,可以直接徒手刻巨大的青銅印章。最驚人的是創作數量,堪稱古今第一。一般的印人,平生數量不過三、四千方,多一些的過萬,最多的二、三萬已是極限,鄧散木一天幾十方的創作勢頭,幾十年如一日,至少近十萬方。“風華正茂”刻於1953年,證明了一點,《毛主席詩詞》系列印章這種形式,鄧散木很早就已經嘗試。廣而言之,在“系列主題印”方面,鄧散木具有開創性。

當代 鄧散木刻 風華正茂,癸巳立冬

相比鄧散木的職業化生存狀態,臺靜農的書法屬於學者字,但在學者字中又獨具一格。學者字一般都比較嚴謹,甚至難免拘束刻板,但臺靜農書法卻能做到瀟灑與凝重兼得,在很大程度上受到陳獨秀影響。陳的書法更多一些隨性和放浪。臺有兩件立冬時節的橫幅作品。一件“黍米齋”,乃去世前兩年所作,風格老辣蒼茫。另一件內容是蘇軾《望湖樓》詩三首,款字寫道:“書蘇詩,不覺襲其筆意”,時間要早上五年。歷代很多文人,內心對於蘇軾天然就有一種嚮往和崇拜。臺靜農的作品,落筆險峻,古拙遒勁,點畫如刀切玉,利落有神,結字奇崛,筆意高古,有一種冷逸孤傲的韻味。臺靜農是近當代書家中,學倪元璐而能自出機杼的代表人物。學養深厚、閱歷豐富是成功的根本原因。

當代 臺靜農,癸亥立冬

當代 臺靜農,戊辰立冬

立冬時分,秋天最後一抹色彩在夢裡無聲溜走,有時還未來得及享受夠溫婉和古韻,未來得及參悟那一份寂寥與閒愁,就被催促著來到冬天。“天水清相入,秋冬氣始交。”秋去冬來,是永恆不變的自然規律。其實人的生老病死,又何嘗不是如此?豐子愷曾說過:“人生也有冬夏。童年如夏,成年如冬;或少壯如夏,老大如冬。”立冬之後,冬天就會在寒風冷雨中悄然來臨。初冬草木凋零,萬物匿藏,乾淨開闊,就像經年歲月中那些空白時段,也帶來一季的蕭瑟和迷茫。屋外的蟲鳴匿跡銷聲,窗外各種樹上金燦燦的黃葉一夜間簌簌地落盡。但願這深秋的萬物安靜地飄落、沉眠、潛藏,只願這難捱的冬天就這樣開始走向更深的時光,不知不覺地與來年的早春邂逅。

“冬天來了,春天還會遠嗎?”

責任編輯:陸斯嘉