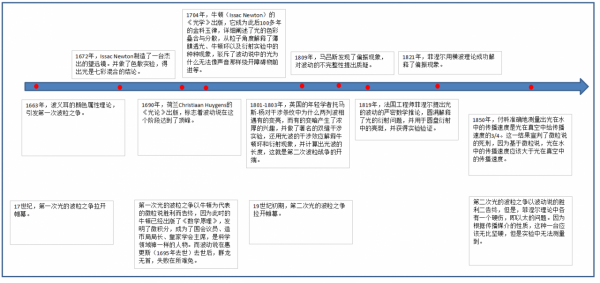

1663年,波義耳的顏色屬性理論,引發第一次波粒之爭。

1672年,Issac Newton製造了一臺傑出的望遠鏡。並做了色散實驗,得出光是七彩混合的結論。

1690年,荷蘭Christiaan Huygens的《光論》出版,標誌著波動說在這個階段達到了頂峰。

1704年,牛頓(Issac Newton)的《光學》出版,它成為此後100多年的金科玉律,詳細闡述了光的色彩疊合與分散,從粒子角度解釋了薄膜透光、牛頓環以及衍射實驗中的種種現象,駁斥了波動說中的光為什麼無法像聲音那樣繞開障礙物前進等。第一次光的波粒之爭以牛頓為代表的微粒說勝利而告終,因為此時的牛頓已經出版了《數學原理》,發明了微積分,成為了國會議員、造幣局局長、皇家學會主席,是科學領域神一樣的人物。而波動說在惠更斯(1695年去世)去世後,群龍無首,失敗在所難免。

1801-1803年,英國的年輕學者托馬斯-楊對干涉條紋中為什麼兩列波相遇有的變亮,而有的變暗產生了濃厚的興趣,並做了著名的雙縫干涉實驗,還用光波的干涉效應解釋牛頓環和衍射現象,並計算出光波的長度,這就是第二次波粒戰爭的開端。

1809年,馬呂斯發現了偏振現象,對波動的不完整性提出質疑。

1819年,法國工程師菲涅爾提出光的波動的嚴密數學推論,圓滿解釋了光的衍射問題,並用於圓盤衍射中的亮斑,並獲得實驗驗證。

1821年,菲涅爾用橫波理論成功解釋了偏振現象。

1850年,付科準確地測量出光在水中的傳播速度是光在真空中給傳播速度的3/4。這一結果宣判了微粒說的死刑,因為基於微粒說,光在水中的傳播速度應該大於光在真空中的傳播速度。第二次光的波粒之爭以波動說的勝利而告終,但是,菲涅爾理論中各有一個硬傷,即以太的問題。因為根據傳播媒介的性質,這種以太應該無比堅硬,但是實驗中無法測量到。

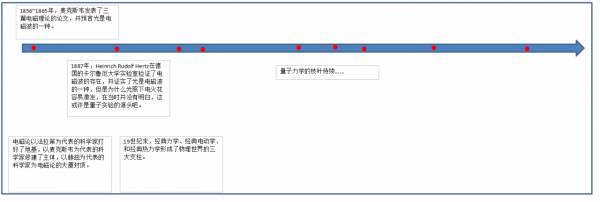

1856~1865年,麥克斯韋發表了三篇電磁理論的論文,並預言光是電磁波的一種。

1887年,Heinrich Rudolf Hertz在德國的卡爾魯厄大學實驗室驗證了電磁波的存在,並證實了光是電磁波的一種,但是為什麼光照下電火花容易激發,在當時並沒有明白,這或許是量子實驗的源頭吧。

電磁論以法拉第為代表的科學家給它打好了地基,以麥克斯韋為代表的科學家給它修建了主體,以赫茲為代表的科學家為電磁論的大廈封頂。由此,在19世紀末,經典力學、經典電動學、和經典熱力學形成了物理世界的三大支柱。