彌鎮地勢低,靠近長江邊。要到彌鎮中心,需從主公路左轉,然後經過一段漫長的下坡路。在七八月間,坐著破爛的公共汽車呼嘯而下,可以看到層層疊疊的青色稻田和點綴其間的金黃的絲瓜花。

遠處隱隱的,是一帶細細的河流,依附著江心的島嶼慢慢流淌,在暑天的烈日下蒸騰著迷濛的水汽。小時候那裡的公路極其破爛,還有數不完的減震帶,車子幾乎揺得散架。伴隨著巨大的轟鳴聲,我感覺到一種被重力拖拽著用力地向下俯衝的快樂,前行的道路好像一無所擋。一個又一個減震帶經過,我知道終點越來越近了。

對於我,彌鎮有一種故鄉的意味。伴隨我在彌鎮衛生院的第一聲啼哭,這個地方在我的血脈中留下了永遠的羈絆。

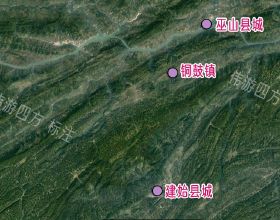

從前的彌鎮依傍長江,是重要的港口,歷史上一度繁榮。而那座於水霧中終日裹挾著神秘的島嶼,據說是老瀘州城。隨著水路衰退、公路興起,彌鎮閉塞的陸路交通某種程度上導致了它的衰落。“要致富,先修路”,彌鎮成為了眾多阜盛的鄉鎮中被遺忘的一個。

我的母親透過十幾年的努力,終於離開了彌鎮,在城市裡過上了穩定的生活。但是外公外婆依然住在彌鎮,他們的餘生大概也會在那裡度過。

我的童年基本在城市度過,只有寒暑假時,會跟隨母親到彌鎮去看望外公外婆。外婆家旁邊有一片非常寬闊的院子,那裡成為了我童年玩耍的天堂。院子長期沒有人打理,有各種不知名的野花野草,在春夏時節混雜著,似乎連時間行走的軌跡都是清香而甘甜的。

大門總是敞開著,裡面有巨大的可以遮住烈日的樹木,我和表姐妹還有其他的小朋友到裡面到處晃盪。有時候院子裡會堆放著很長很大的空心金屬管,我會爬上去然後跑下來,或是踩著最上面的一根管道直行。腳步與金屬碰撞發出乒乒乓乓的聲音,那聲音在院落裡四處奔跑,鑽到樹洞裡,藏匿下回憶與秘密。

後來我常常會夢到自己一個人去往那個院落,而走過管道以後,就來到了另一個世界。我想,會不會那裡真的可以穿越時空?也許當我順著那條鋼管走到盡頭的時候,我就停止了生長,而我的夢會將我帶回那個斷裂的瞬間。在那裡,我可以遇見八歲的自己。

那年我勾搭上了一位趙姑娘。她比我們都大一些,於是成了一群小孩的頭目。有一次她讓我們湊攏過去,狡黠地一笑,問我們想不想自己煎荷包蛋。我們很緊張,就像一群生疏的土匪,說,好啊,可是怎麼弄?於是她英勇地帶頭從家裡偷來了一個雞蛋,然後讓一些小夥伴準備打火機,一些去找生火的材料,一些拿煎雞蛋的托盤……火堆燃起的那一瞬間我們都尖叫了,火苗在牆角竄著,所有人盯著那個雞蛋,等它從液體慢慢凝固,然後邊緣開始變得金黃。

記憶裡那個煎蛋美味無比,後來被慘烈地瓜分了。兩年後我再次見到趙姑娘,彼此都認出了對方,張了張嘴,卻並沒有打招呼。後來我想了想,這可能是因為,其實我們都不知道對方的名字。她是一個只留下姓氏的姑娘,但那對漆黑的眸子和散開的小辮子,我現在都還記得。

我很懷念那個時候,一切都是那麼容易滿足。而那時的彌鎮,如同一個美好的幻影。四月,法國梧桐火紅的花朵落滿去往彌鎮的道路,而幸福感的獲得,就像拾起一朵花那樣簡單。

水是彌鎮的靈氣,跟彌鎮姑娘一樣。我之所以喜歡彌鎮,很大程度上和它依傍著長江有關。即使它破敗不堪,因為有水,我還是會認為它美得頹靡而漫不經心。

每次到彌鎮我都會去河壩。以前的河壩真美啊,就像接連並排的龍脊。岩石漆黑鋥亮,凸起的部分恰如堅韌的筋脈,延伸入江水之中,地底好像潛伏著野性的喘息。凝固的曲折脈絡之中是磅礴的沉吟,有的地方被烈日烤焦、風化,竟像片片龍鱗。彌鎮有個傳說,說這凸起如龍脊的地貌是九條龍的化身。

春夏秋這裡會覆蓋大片溼滑的青苔。間隔不遠就有圓形的水坑,一個接一個,我總覺得像眼睛。那個時候河邊連線著沙灘,婦女們在邊上捶打衣服,泡沫花隨著擊打聲飄遠。我和姐妹們撿來棍子,在沙上寫字、畫畫,然後溫情的江水又舔著沙岸,含糊了所有的字跡。我赤著腳丫踩在沙裡拍擊著水花,看爸爸在一邊打水漂,水面上連綴起一串優美的珠子。

但改變或者說毀滅總是來得比我們想象得迅速。不知道從什麼時候起,九條龍沒有了。尋奇石的熱潮,還有沙石廠的入駐,將脆弱的美夢磕破了。我看到堆得高高的石子,像是一座小山,旁邊還開闢出了一條公路。天是灰的,水被染成了黃褐色,空氣裡是塵土的味道,我覺得很髒。卡車轟鳴地駛過,留下汙濁的尾氣,鏽蝕的船隻停在岸邊,這幅景象讓我懷疑,窗戶是不是都要發黴了。

我靜靜地看著遙遠的小島,思緒裡流淌著在小島上曾經飲過的甘美泉水,回頭卻是一片刺痛的蕪雜。

江水流動不息,在它孱弱的呼吸裡,我想起從前那些酷熱的下午裡,我坐在二樓的陽臺上,從窸窣的樹影間窺探那個賣麻辣豆腐的小販;我想起一聲又一聲渺遠而幽微的吆喝,外公會跑下樓,然後帶回來熱氣騰騰的饅頭;我想起中午穿過狹窄的青石板鋪成的小徑,給看著鞋鋪的外公送飯,外公有時候會在對門的茶館裡坐在藤椅上打盹兒……

而蒼涼和荒涼,並不是同一件事。

從初中到高中再到大學,回到彌鎮成為一件越來越困難而珍貴的事情。而每回去一次,記憶中那瀰漫著植物清香的彌鎮都會離我更加遙遠,像是一束從手心逃出的光芒。

這個暑假,我和母親去看望外公外婆時,得知外婆所在的這一座小小院落裡的所有住戶都要搬走。外婆家不像一般人家一樣是獨立完整的空間,而是三間20多平米的小屋,兩間在樓上,一間在樓下。

“賠償了這點錢,還不一定買得起新的房子,還要加裝修費……我們兩個都是老東西了,搬去搬來也遭不住,好累嘛。像這個床,”外婆指了指我坐的床,“往哪裡搬?放哪裡嘛?”

這張飽經風霜的木床是我的專屬位置,我曾在這張床上聽過無數童年的故事。“還有這些老傢伙,”外婆又指指那張年齡和我差不多的飯桌,“一搬就壞。”

外婆這人就是喜歡嘮叨,我媽跟她一個樣,每次她們娘倆聊得特別歡,你一句我一句,我和外公就在一旁一邊看電視一邊吃飯。外婆飯後突然望著我,說:“今年你外婆都七十了,你外公明年都該七十九了。”我心裡一震。我不知道他們會不會像九條龍一樣,等我某個時刻回去看他們時,已經悄悄被抹去了痕跡。外婆倒還高興地繼續絮叨著:“明年就給你外公做生(辦生日宴),做在正月,做九不做十嘛!”

傍晚,外婆送我們到車站。路途悠長,記憶裡的彌鎮似乎在我離開後就停止了生長。可我將在什麼時候回到原點?那個八歲的女孩,還在金屬管道的盡頭等我嗎?

很多東西在我的生命裡都只發生過一次,未來也不會再發生。而它們多與彌鎮有關,比如大年三十在廣場上舀鐵水,挨家挨戶走龍獅,正月十五晚上到江邊放花燈,九條龍的傳說……我曾經特別稀罕一個巨醜無比的年畫娃娃面具,也覺得隔壁燒烤攤的烤韭菜是世界上最好吃的。院子裡的野花,趙姑娘的小辮,金黃的煎蛋,這些片段一一閃過眼前,如同一串晶瑩的珠子,泛著細碎的光。

回過神來,車已經到了碼頭。那束逃走的光芒悄悄溜過指尖,我想起第一次也是唯一一次坐著小船到老瀘州時,那搖搖晃晃的甜蜜。一如落日載著我回家時,搖搖晃晃的憂傷。