文丨柳青

《天書奇譚》的4K修復版重映,動畫的「中國學派」又成為被談論的熱詞。看著修復版《天書奇譚》海報上那些被框起的名字,追憶那些逝去的老動畫人,我是有些疑惑的:「中國學派」這樣一個由研究者以事後之明追加給創作者和作品的「概念」,在時過境遷後屢次被提起,它是被封存在電影博物館的靜物,還是可以在當代存續的創作觀念?

能在大銀幕上重溫美影廠的這部經典,對於七零後、八零後的許多觀眾而言,是美好的觀影體驗。修復後的畫質、色彩,以及大銀幕的畫幅,擴大了它的美學優勢。

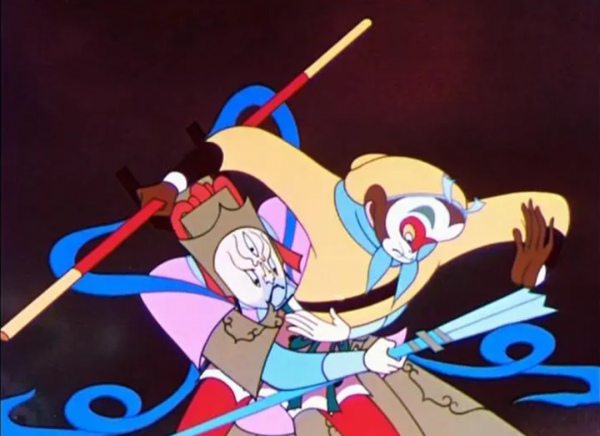

導演錢運達曾在捷克留學,《好兵帥克》的「聰明傻,傻聰明」勁頭學到骨子裡,編劇王樹忱是典型的上海人形容的「冷麵滑稽」,這對組合在《天書奇譚》裡充分執行了美影廠當時的創作原則:奇、趣、美。奇和趣是很直觀的,體現在人物造型中,在情節曲折中,在臺詞細節中。而「美」,更多時候是不動聲色的。

30多年前的小觀眾在電視熒屏上反覆看這部電影時,沉浸於蛋生和三隻狐狸鬥智鬥勇,或為了滑稽縣令有了十幾個爸爸這樣的細節捧腹,未必會有意識地留意情節之外的盡善盡美。

電影裡呈現的風物人情,受「吳門畫派」影響。袁公所在的「雲夢山」,名副其實,雲山霧罩,如夢似幻。自群山往市鎮去,鄉野之間煙雨朦朧。狐狸們混跡人間,見市井繁華喧囂,貪吃的青衣狐狸潛入小橋流水的街市,試圖偷雞,又被肉鋪老闆剁肉的架勢嚇到飛起,身子竄入車水馬龍,這一組利落的剪輯多快好省地交代了胖狐狸的性情,也讓江南富庶地的煙火氣撲面而來。人間權貴享著園林之樂,府尹老爺的宅邸裡粉牆月門,亭臺水榭,推窗即見一剪梅,室內器物如香幾、漆櫃和冰裂紋花瓶,一一精緻,一個斯文敗類的丑角,給自己打造了一座士大夫的精神樂園。

這些年裡,出現過連篇累牘的文章,介紹《天書奇譚》在造型、美術、原畫方方面面的傑出。如今坐在影院裡,看到4K修復後乾淨明麗的畫面,面對著「大於生活」的畫幅,確實,那種嘔心瀝血的「美」產生的衝擊力是強大的。

但這種帶著時代印記和時光渲染的「美」,對不同代際觀眾的衝擊是等量的麼?也不見得。許多千禧年後出生的觀眾,對這部電影的反應遠不如他們的父母輩激動。美影廠現任廠長速達回顧《天書奇譚》修復過程時,提到在具體的調色和配樂細節中,試圖作些平衡,中和它的時代感,順應當下觀眾的觀影習慣。但這些微調和平衡是必要的麼?這讓人想起之前《大鬧天宮》的修復,修改畫幅,增補原畫,改成寬銀幕,且做了3D效果。那一次的嘗試是被詬病的,新老觀眾都不想要一部偽裝成新片的老電影。

《天書奇譚》也是這樣。這是一部誕生在38年前的動畫電影,它的時代感和超越性是同在的,不迴避它創作中的時代痕跡,才可能談它在審美層面的超越性。

用「中國學派」這個概念來界定和評價中國動畫,大致發生在1980年代末。1988年,第一屆上海國際動畫電影節舉辦,動畫大師約翰·哈拉斯看完《山水情》,說了一句:「我像探險家一樣來到上海,發現了中國動畫電影這塊新大陸。」他用「新大陸」這個詞,形容中國動畫的獨特性以及辨識度。很快,陸續有研究者和學者在探討中國動畫時,用到「中國學派」這個表述。

《山水情》

事實上,「中國學派」在動畫領域是個籠統的定語,泛指中國動畫表達中融入的傳統美術、戲曲和傳奇話本的特色。細分到具體年代具體作品,「中國學派」這個概念是欠缺針對性的,它很難完整地覆蓋不同時期、創作特色截然不同的作品。中國動畫被公認有過兩段黃金時代,分別是1950-60年代和1980年前後,這兩個高峰時期的作品,創作理念、藝術形式和表現手法的差異是巨大的,不能混為一談。

1950-60年代,《大鬧天宮》《小蝌蚪找媽媽》《驕傲的將軍》這批中國動畫的巔峰之作,之所以能確立以民族美術風格為主、吸收戲曲表演修辭的動畫語言,和當時自上而下強烈的民族意識是相關的。1955年,上海美影廠尚未成立,時任電影局局長的陳荒煤對上影廠的美術片組說:「美術片要搞童話、神話和民間故事,從民族文化中汲取養料,不尊重民族遺產是缺乏愛國精神。」這番話對中國動畫生產的影響巨大。

《驕傲的將軍》

《美術電影劇本選1949-1979》收錄的30個劇本,27個改編自中國古代神話和民間故事。1950年代,這個行業經歷了審美民族化的過程,剪紙、摺紙和水墨三種動畫形式取得壓倒性優勢。許多工藝美術家參與了中國動畫電影的造型設計,大量從青銅器、漆器、壁畫和年畫中尋找原型。在「動」畫方面,大量借鑑了京劇和各種地方戲的程式化表演,包括引入了戲曲的鑼鼓打擊樂。

《天書奇譚》完成於1983年,這時中國動畫的創作氛圍和1950年代大不同。雖然《天書奇譚》和同時期《哪吒鬧海》《山水情》仍被視為帶著「民族化」的辨識度,但在具體創作中,於無聲處有變化。比如同樣處理激烈的動作戲,《大鬧天宮》孫悟空大戰二郎神的段落,剪輯用平均時長超過7秒的一組鏡頭來保留類似京劇武戲的打鬥場面,在那個年代這是共識,首先考慮的不是電影本體的手法,而是維護戲曲的表演韻味。

到了《哪吒鬧海》,全片高潮的哪吒自刎段落,快速剪輯的畫面反覆在哪吒、龍王和李靖之間切換,還有平行剪輯的水淹陳塘關場景,這段打破戲劇動作連續性的高強度剪輯,衝擊力是很大的。《哪吒鬧海》的造型和美術仍大量帶有戲曲的痕跡,但「戲」味在電影裡變得不再重要,影像層面,創作者不再顧慮於使用經典好萊塢、表現主義和黑色電影的部分手法。

《天書奇譚》就帶著這樣一種鮮明的八零年代氣息:創作者延續了行業傳統,仍然從傳統文化的留存中吸收了大量素材,但劇作和視聽表達的時代感也是很強烈的。它不是繼承1950年代或更早的「民族遺產」,它是立足於1980年代的創造。

《天書奇譚》的故事來自羅貫中的《平妖傳》,明線是蛋生阻止三隻竊取了天書秘密的狐狸精禍害人間,但這個劇作衝突的根源在暗線,是看守天書的袁公和天庭最高統治者之間的分歧,袁公質疑天庭壟斷天書,任人間陷入苦難,他堅信天書應為人所用、造福人間。

作為配角的袁公,是《天書奇譚》裡的靈魂人物。設計袁公的形象時,造型師參考了京劇紅生的臉譜,也就是關羽的模樣,戲曲舞臺上的紅生,一目瞭然地象徵正直和公義,這和袁公的人設是匹配的。但袁公真正讓人聯想到的並不是本土化的關羽,他更像是中國版普羅米修斯,一個盜火者。袁公的塑造,以及「人和神的衝突,人對神的挑戰」這個暗線的主題,讓《天書奇譚》的劇作格局超越了話本傳奇。

故事的明線部分也沒有拘泥於對傳說故事的簡單改編,蛋生和狐狸精們鬥智鬥勇的過程中見識人間百態——盲目的底層,貪婪的和尚,鑽營的官員,喜劇的背後沉甸甸是利用苦難和承受苦難的各色人等。對1980年代初上海的文學環境有印象的人們很容易意識到,《天書奇譚》的劇作明顯受到當時的喜劇創作和諷刺小說的影響,大膽辛辣的時代感是很強的。

《天書奇譚》的大量出場人物形象來自京劇臉譜,狐女是小花旦,蛋生是娃娃生,袁公是紅生,餘下大部分角色是形形色色的小花臉,群醜成戲。造型設計師柯明熱愛民間藝術,熟悉戲曲和國畫的元素,他也是個頑童,喜歡玩具。比如縣令的扮相是京劇小花臉裡的袍帶文丑,但他的整個形象設計參考了流行的玩具,身體和腦袋之間用彈簧連著,削尖的腦袋支稜著搖來晃去,有一種生動的猥瑣,也很能讓小觀眾遷移聯想到自己的玩具。

小皇帝的造型也是來自熱銷的玩具,一種很便宜的、硬紙板做的娃娃,身體是固定的,腦袋能自由轉動,把小皇帝設計成沒有自主行動能力卻格外豪橫的樣子,透著很有內涵的時尚感。

這是《天書奇譚》創作中非常重要的一點,即,從造型師到畫師的主創們在大量參考繪畫、壁畫、文物和戲曲的同時,他們製造的形象和畫面仍然是立足於觀眾日常經驗的。我們有必要意識到,傳統戲曲在1980年代的文化消費大環境裡,尚且沒有被邊緣化,回想一下,連續劇《西遊記》基本是一部大型連臺本戲,《紅樓夢》的結構也近似摺子戲串成的全本演出。

所以說,主創們從戲曲中提煉了一套動畫的表達,是因為這樣一套美學符碼在當時能被大眾普遍認同和接受,「文化」和「審美」是基於群眾基礎的。讚美《天書奇譚》天馬行空的時候,不要忘了影片的12萬張原畫,大量源自畫師們四處採風,從實實在在的現實中臨摹而來。也就是說,片中出現的舞龍舞獅、皮影表演、熱鬧趕集,甚至漁船人家,在當時很多仍存在於日常生活中。

《天書奇譚》成為經典,並不是抽象的審美的勝出,恰恰是它的「時代感」造就了它,從精神氣質到經驗細節,它是對它所誕生的那個時代的回應。

在計劃經濟體制最後的幾年,上海美影廠的各個環節和工種人才整齊,創作者們被保障能心無旁騖地高完成度作業,這的確是觸痛當下動畫產業的話題。但是為了緩解這個議題造成的創痛,「想做過去那樣的動畫」,這很可能是更無能的逃避。認為挪用戲曲、國畫、民族遺產的元素就能重振「中國學派」或創造「民族特色」的藝術動畫,是捨本逐末的想法。侷限於細節的刻板複製,脫離了當代生活經驗和時代訴求的靜態碎片,根本不構成文化。

就這一點而言,《大鬧天宮》《天書奇譚》以及正在修復的《哪吒鬧海》,在重映時無法再現萬人空巷的場面,並不需要意難平。

即便是經典,也還是有時代屬性的。一代人有一代人的表達,人們的經驗、智識和審美習慣,總是不可避免地在時間的流逝中被辯證地重組了。