1938年5月,毛主席在延安抗日戰爭研究會上作了著名講演《論持久戰》。這篇文章以辯證法運用之純熟為世人所知,同樣也是中國共產黨領導抗日戰爭取得勝利的綱領性檔案。

少有人知道的是,文章中有這麼一句話:“今年7月1日,是中國共產黨建立的17週年紀念日。”

這是我黨領導人第一次具體提出7月1日是黨成立的紀念日。彼時,全國各地紀念建黨的時間都不太統一,毛主席此言一出,各地紛紛將7月1日作為黨成立的日子進行紀念。

即便是在多年以後,我們已經確認7月23日為中國共產黨成立的日子時,我們的日曆上仍會將7月1日標註為“建黨節”。

為什麼沒有將日子改回來呢?

因為在與會者誰也說不清楚的情況下,考證黨具體成立日期是一件繁雜的工作,需要蒐集多種資料、多方求證。

直到1981年,中共黨史研究室才正式將黨的誕生日確認為7月23日,此時距離“7月1日”一說首次提出已經過去了將近五十年,人們早已習慣了慶祝“七一”,索性就將慶祝活動設在了7月1日不改了。

黨的一大召開宣告了中國共產黨的成立,這一點是毋庸置疑的。但始終存有疑雲的是一大的召開時間。

毛主席《論持久戰》中提到的7月1日是他與另一名一大與會代表董必武兩人共同回憶的結果。

當時延安只有這兩名代表,兩人都只記得“一大”是在7月召開的,但是卻記不住具體時間,因而毛主席將七月的第一天作為中國共產黨成立紀念日提了出來。

7月23日這個說法則是後來經多方考證文獻後才確認的,搞清楚具體時間的這名學者叫做邵雍正。

1980年,他在《中國社會科學》雜誌的第一期上刊登了《中國共產黨第一次全國代表大會召開日期和出席人數的考證》一文,對一大召開時間和出席人數做了詳細說明。

為了解開這兩個謎團,他根據各種各樣的文獻和對部分當事人的採訪,求證了與會代表們的行蹤、當時的許多間接事件以及部分可考的早期文獻。

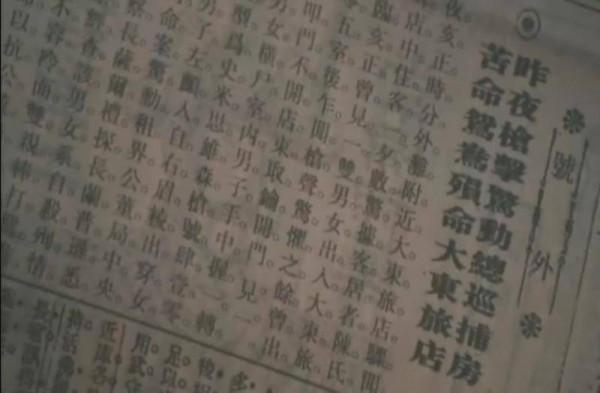

例如,與會代表陳公博、周佛海都記得在最後一次會議召開的第二天黎明,上海發生了孔阿琴被殺案。

邵雍正查找了《新聞報》和《申報》的報道,均稱孔阿琴一案發生時間為7月31日,由此可知上海最後一次會議的時間是7月30日。

經歷了非常細緻的文獻考證,很多時候都是透過對幾位與會代表的回憶錄和偶然的文字進行深入解讀和聯想獲得資訊,再將這些碎片的資訊拼合、比對,邵雍正這才得出了令人信服的結論,最終確定了“一大”召開時間和與會代表人數。

可能有人會問,確定會議時間有這麼難嗎?當時難道沒有會議記錄嗎?

還真沒有。

黨的一大召開時,共產主義在我國的傳播大部分時候仍是“地下工作”,一大也是秘密召開的。為了絕對的保密,一大召開後沒有留下任何有關時間和參會人員的明確記載。

“一大”的召開經歷了許多的不容易。籌建過程中的第一個困難是錢。中國共產黨早期籌建人員多是經濟能力一般的青年,沒有固定職業和收入的人居多,很多人距離一大召開的地點——上海的距離也比較遠。

為此,共產國際向相關人員提供了經費,由中國共產黨上海發起組成員李達和李漢俊經辦,給每一位與會代表匯寄路費一百元,與會結束後可領取50元回程路費;與會期間的食宿則由李達夫人以“北京大學師生暑期考察團”的名義解決。

李達夫人王會悟也是一名進步青年,當時年僅23歲的她與上海籌備組的其他人員經過精心挑選,選中了發起組成員之一李漢俊哥哥李書城的住宅——法租界樹德里106號,作為開會地點,住宿則是向正在放暑假的博文女校借了一個統廂房和三間統樓。

原本各代表應當在6月20日之前抵達上海的,但因為距離原因,以及大家要避免被跟蹤以免會議暴露等問題,所有代表都到齊的時候已經是7月23日了,黨的“一大”也就在這一天正式召開。

這次會議的十三名代表中,有我們熟悉的毛主席、董必武等人,卻沒有中國馬克思主義的先驅李大釗先生和陳獨秀先生。二人的缺席可以說是“一大”的遺憾之一。

《馬克思主義大辭典》中以“陳獨秀、李大釗分別在廣州和北京有事,未出席會議”來解釋兩人未能出席的原因,但具體事務始終語焉不詳。

兩人自己後來也沒有公開對此事做出解釋。目前比較認可的說法是,陳獨秀先生沒有參加“一大”是因為當時他這個在廣州兼任大學預科校長,在教育方面提出了一系列改革措施,與守舊勢力進行頑強的奮鬥。

這項工作在他看來同樣很重要,而且正處於一項項落實的緊要關口,他難以離開。

陳獨秀先生儘管沒有到場,但委託參會的廣州代表陳公博給與會同志們帶去了一封信,提出了四條意見,對發展黨員、黨內的民主生活、黨的紀律等都提出了自己的想法和建議。

李大釗先生不去參會有陳獨秀沒有前往的原因在。在李大釗先生心目中,陳獨秀永遠是共產黨真正的主角和先鋒,自己甘願做他的配角和助手。

當共產國際的同志與李大釗先生商議建黨事宜時,他曾經說過:“只有陳獨秀髮起組織共產黨,事情才能夠順利進行。”

有俄國的同志到北京大學訪問李大釗先生時,他鄭重告訴對方:“你要了解中國的共產主義運動,不可不去上海訪問陳獨秀先生。”

當時陳獨秀先生和李大釗先生是全中國共產主義運動兩盞最耀眼的指路明燈。陳獨秀先生已經明確表示不去的前提下,李大釗先生害怕自己前往“喧賓奪主”,引起他人誤會,因此不去參會也是有可能的。

同時必須引起注意的是,與大部分參會代表不同,陳獨秀先生和李大釗先生當時已經是很有名望的人物,他們在社會上的一舉一動都會被別人密切關注。

在敵對勢力的人數遠在我方之上的情況下,這兩位名人無論前往哪一座城市、做哪些事情都談不上絕對的“秘密”。因而,兩人前往參加“一大”很有可能導致這個本該“秘密”的會議不再秘密。

召開“一大”之所以要特別強調“秘密”,也是因為一旦公開,與會者的安全都會受到嚴重威脅。當時無論是南京政府還是北伐軍閥對共產主義的態度都很不友好。1919年陳獨秀先生就曾經被北洋政府逮捕、關押了98天之久。

國際上的反共勢力也在密切注視著各國共產主義傳播的情況。作為蘇聯代表的馬林,在1921年4月前往中國的途中也曾遭遇波折。

在奧地利維也納,他被警方以“赤色分子”的罪名逮捕,同樣過了好一段時間才被釋放。

即便沒有公開進行,“一大”進行途中還是被多次打斷,還要多虧了鬥爭經驗豐富的馬林帶領大家及時隱藏、躲避,才讓參與“一大”的重要代表們沒有被敵人傷害到。

7月30日晚,“一大”召開了第六次會議。此前,各地代表們已經進行了熱情的致辭和討論,彙報了本地區黨團活動情況,在黨的性質、綱領、組織原則等問題上取得了基本一致的意見。第六次會議的目的是進一步討論會議檔案草案、達成共識。

然而就在會議開始不久的時候,一名不速之客闖進會場,環視一週後他自稱“走錯了地方”,什麼也沒做就退出了會場。

受條件所限,當時的中國共產黨沒有能力給會場提供嚴密的安保措施,此人出現得突然、走得也很快,給出的理由似乎也是合理的。

但馬林還是敏銳意識到了不對,他建議大家立刻中止會議被離開。大部分代表都離開了會場,只有陳公博和李漢俊兩個人留了下來觀察情況。

果不其然,十幾分鍾後,一群法國警察蜂擁而至,將會議地點團團包圍,進行了嚴密的搜查。

這名突然闖進“一大”會場的不速之客的身份在70多年後才被揭曉。1998年上海作家葉永烈在《紅色的起點》一書中揭露,這名灰布長衫打扮的人實際上是一名叫做程子卿的偵探,時任上海法租界巡捕房政治探長,與當事的上海青幫頭子是結拜兄弟。

萬幸程子卿並不清楚真實情況,所以當法國巡捕來搜查的時候,李漢俊輕鬆地用“北京大學的教授談天”的理由敷衍過去了。

會場所在的李公館剛好也是《新時代叢書》社通訊處,作為一家出版機構的通訊處,有幾名編輯成員在場很正常,因而法國巡捕們搜查得也很馬虎。

令人後怕的是,代表們撤離得匆忙,在寫字檯的抽屜裡還遺留了一份中國共產黨黨綱的草案沒有來得及帶走或者銷燬。

這些法國警察搜查得實在是太草率了,沒有發現這份不同尋常的草稿紙,算是躲過了一劫。

會場已經被搜查過一次,李公館不再安全,代表們彙集到了李達的住所商議轉移會址的問題。

各位與會代表紛紛獻策的時候,李達的妻子王會悟也出了個主意。她想到了自己曾經讀書的地方——浙江嘉興。

那裡水路縱橫,找一條船開會是很輕鬆的事情,也比較隱秘。她自己在那裡讀過書,認識當地許多進步人士,萬一出事也方便找熟人幫忙,將代表們分散到自己的同學家裡。

這個建議得到了與會代表的一致贊同,他們在31日早上乘坐上海北站7時35分的快車,於兩小時五十分後到達了嘉興。

為了保密的需要,兩位看起來非常引人注目的外國人馬林和尼科爾斯金沒有前去,陳公博也沒有前去。

王會悟將大家引到了張家弄裡鴛湖旅館,以剛遊覽完杭州西湖,順便來看一下嘉興南湖的名義定了兩個房間,順利租到了一艘中型遊船和一桌酒菜。

為了掩人耳目,她還在船裡準備好了麻將桌,一旦有其他船隻靠近,她就會在艙外敲門,艙裡的代表們就趕快拿麻將出來玩。

稍作休息後,代表們登上了這艘遊船。王會悟讓船孃把船泊在了距離煙雨樓東南方向約兩百米左右的一處僻靜水域,自己坐在了船頭放哨。

就這樣,上午十一點左右,在“紅船”上舉行的“一大”最後一次會議終於開始。當日的天氣也很配合:天空下起了小雨,遊客稀少。他們泊船開會期間,一直沒有遇到其他的船隻。

下午六點,會議完成了全部議程,“一大”勝利閉幕。

1945年4月21日,毛主席在中共七大預備會議上曾經介紹了和回憶了“一大”的相關情況。他引用了《莊子》的話:“其作始也簡,其將畢也必巨”,來說明當時即便是與會代表們對馬克思主義的瞭解、對政黨的瞭解都不多,但即便在這樣的情況下,中國共產黨人也搞出了翻天覆地的變化。這番話對與會的同志們是很大的鼓舞。

從“一大”籌備和召開過程中的波折我們就能夠知道,共產主義思想在我國的傳播有多麼不容易,中國共產黨人的奮鬥之路上又有多少艱難險阻。

可嘆又可氣的是,“一大”的十三位與會代表中,還有多人放棄了共產主義,沒有走完這條信仰之路的全程。其中甚至有人做了漢奸,背叛了自己的國家。

最令人不齒的當屬陳公博和周佛海。在張國燾的回憶中,參加“一大”時陳公博就更像是“廣州政府的一位漂亮的青年政客”,而不是和其他人一樣的共產主義信仰者。

他沒有服從王會悟的住宿安排,而是帶著自己的妻子住進了豪華旅店,舉止豪闊似是在度蜜月。

會場轉移到嘉興後,他沒有隨大家一同前往,而是帶著妻子在西湖遊玩了三天,足見當時他就對黨抱有漠視的態度。

作為“一大”與會代表,稱得上是當時黨的“元老”之一的陳公博,在1922年6月陳炯明叛亂的時候就違背黨支援孫中山的指示,公開寫文章支援陳炯明。

此舉自然遭到了黨的批評,他先是置之不理,後來又公然宣告與中共中央決裂,選擇了赴美留學。脫離中國共產黨三年後,他加入了國民黨並受到了汪精衛的重視。

因而,1938年汪精衛叛國,秘密與日本政府談判簽訂賣國條約的時候,陳公博站在了汪精衛這一邊,在汪偽政權中擔任高官,並代表該政權簽訂了賣國的“日汪基本關係條約”。

他最終得到了自己應得的結果:1946年6月3日,陳公博以“第二大漢奸”之名被執行槍決。

同樣加入了汪偽政府的還有周佛海。“一大”召開時,周佛海的身份是旅日留學生,會議結束後他返回日本帶著自己的戀人楊淑慧返回了日本讀書,此後基本脫離了與黨組織的關係。

周佛海在與會期間的表現,比起陳公博來說還有不如。陳公博起碼帶著自己的正牌妻子來上海“度蜜月”,已有家室的周佛海卻在上海有了新的戀人,也就是前文所述的楊淑慧。

楊淑慧的父親是上海總商會的主任秘書,她本人是受報界關注度較高的名媛。兩人相戀並結婚後,上海報紙披露了周佛海十幾歲就在鄉下成婚,早已有家室的訊息,一時鬧得滿城風雨。訊息一出,他就帶著楊淑慧返回了日本,實際上相當於“逃”了。

1924年國共合作形成後,廣東國民黨中央宣傳部長戴季陶以每個月200銀元——當時絕對的高薪——邀請周佛海擔任宣傳部秘書,廣東大學校長同時以240銀元聘請他兼任教授一職。

這兩人同為國民黨右派,堅決反對國共合作,曾經是“一大”代表的周佛海沒有經受住金錢的誘惑,在當年9月正式寫信要求與黨組織脫離關係。

周佛海“兩面派”的潛質很快展現了出來,一與共產黨脫離關係,他就開始叫囂要做一名“國民黨忠實黨員”,甚至嚷著“攻擊共產黨,是我的責任”。這話深得蔣介石歡心,對他委以重任。

抗日戰爭爆發後,周佛海和汪精衛達成了一致,認為“抗日必敗”,臭味相投的兩人就這樣走到了一起,周佛海成為了汪偽政權的主要組織者之一,在該偽政權內的權柄遠在被稱為“第二號大漢奸”的陳公博之上。

1942年,周佛海敏銳感覺到日本戰敗的跡象,開始秘密聯絡戴笠,向他出賣汪偽政權的機密,他自己則美其名曰“效命中央”。

他自然不是覺悟了,而是想要為自己留下一條後路。果不其然,“不計前嫌”的蔣介石在抗戰勝利後對他委以重任,甚至想要將他包裝成“有功之臣”。

但人民不是傻子,不容許這樣公然的欺騙,“嚴懲漢奸”的呼聲一浪高過一浪,蔣介石也無法壓制住,只好將周佛海送上了法庭。

在蔣介石的袒護下,周佛海的審判結果由死刑改成了無期徒刑。1948年2月28日,他病逝於南京老虎橋監獄內。

叛黨的不只這兩人,還有一人在黨內擔任了相當高的職務,卻因貪心不足最終走向了人民的對立面,為國民黨賣了一段時間的命,最終為兩黨所不容。

此人就是張國燾,在“一大”上他就當選了中央局成員,後來他還成為了鄂豫皖蘇區和紅四方面軍的主要領導人之一。

但此人並沒有特別高的思想覺悟,反倒經常自恃資歷欺負他人。在紅軍長征這樣艱險的時候,戰士們連一雙像樣的鞋子都沒有的時候,他堅持要自己騎一匹馬,再用一匹驢子或者馬來馱他的行李。這樣的“排場”在紅軍高階將領中也是獨一份的。

長征進行到一半的時候,張國燾突然反對北上建立陝甘根據地的決定,自行率部分裂,在川康地區建立了所謂的“第二中央”。

這一行為實際上是對之前紅軍沒有選他作為最高領導的報復。紅軍最開始只是批評了他的錯誤,沒有放棄他。但張國燾放棄了紅軍,轉而投入了國民黨麾下。

他叛黨後加入了國民黨特務組織之中,開始從事反共特務活動。然而張國燾此人的才能不過爾爾,加入國民黨特務機關後幾乎一事無成,蔣介石退往臺灣時甚至沒有給他準備一張機票。

張國燾轉而依賴給美國人做反共宣傳獲得不菲的收入。這份“工作”沒有持續太長時間,因為他對新中國的領導人們知之不深,能夠提供給美國人的有用資訊少得很。

最終,他在1979年的時候凍死在了多倫多的一家養老院中。

除了這三人外,包惠僧、劉仁靜兩名代表也曾投身國民黨,後來又醒悟過來,為新中國早期的建設做出了自己力所能及的貢獻。

而何叔衡、李漢俊、鄧恩銘、陳潭秋,永遠倒在了革命的路上,他們的鮮血喚醒了一批又一批革命戰士們。

在追求真理的道路上,他們不是第一批,也並非最後一批倒下的戰士。

從中共“一大”的籌建工作,到與會人員們各不相同的命運走向,我們就可以想見在那個黑暗的年代努力尋找一絲光明的人們有多麼不容易。

他們攀登過最險的山,趟過最湍急的河,努力撕破籠罩著中華大地的這一片黑幕。其中有人掉隊了,有人甚至成為了阻擋他們的人,但總有一群心中有夢想、有堅持的人們,在不斷朝著夢想前進,最終為這片我們都深愛著的土地、為這片土地上的人們探索出了一條通向太陽的路。

百年的時光有多漫長?漫長到當年那些什麼都“瞭解得不多”的年輕人們如今也告別人世多年了。

百年的時光有多短暫?短暫到這些年輕人的後輩們已經不會再見到戰亂,已經可以為了祖國的強大而驕傲,而不是為了祖國的未來而迷茫。

百年之間,真的有一群人,讓這個世界天翻地覆。真的有一群人,將自己夢想的種子灑在了家園的土地上,種出了一顆可以庇護土地上所有人的參天大樹!