李紅旗,一個愛收藏古玩的農民,1997年他花2500塊錢,從一個地攤上淘來5張紙片。

因為此事,新婚不久的媳婦罵他傻,甚至覺得這些紙片有些晦氣。

直到父親發現了兒子高價買回來的這些紙片,在細細檢視後,突然冒出一句話:“這是烈士的東西,咱應該還給人家。”

起初,李紅旗並不同意把它們免費送回去,最後還是他了解到了那場戰爭的殘酷後,才決意要找到烈士的家屬。

而李紅旗這一找,就長達十多年之久。

事情的原委,還得從1997年說起,那年的李紅旗新婚不久,帶著妻子去保定度蜜月,無意間在一個地攤上發現了5張紙片。

在李紅旗細細翻看後,才發現這些紙片是“革命烈士家屬證明書”,這些證書看上去年代久遠,紙張也有些微微發黃,但儲存還算完整,上面還清楚地寫著烈士的姓名、家鄉地址和犧牲的時間地點。

乍一看,李紅旗也分不清這些烈士證明的真假,可是憑著他對“古玩”的愛好,心裡還是有種想把它買回家的衝動。

在詢問攤主價格後,一旁的妻子卻不樂意了,妻子埋怨地說:“什麼?一張破紙五百塊?”

李紅旗沒理妻子,而是一邊和攤主討價還價,一邊檢視貨架上的其它東西,突然間,一本油印的抗美援朝戰爭記錄,以及一份高級別官員簽署的唁電,吸引了李紅旗的注意。

在這本油印戰爭記錄本中,記載了幾次軍事會議,以及備戰的情況,看到這裡,李紅旗瞬間確定,這下子撿到寶貝了。

為了搞清楚這些寶貝的來歷,李紅旗與攤主閒聊,試圖套出一些有用的線索。

攤主說:“這些東西是從收舊貨那裡淘來的。”

李紅旗又問:“收舊貨的從哪裡搞到的?”

攤主看了看四周,拉低聲音告訴李紅旗:“聽說是從一個部隊的舊貨倉庫裡收來的,部隊換防,扔掉了很多舊東西。”

李紅旗大喜,確定了這些寶貝的真實性後,也不顧妻子的反對,以每張500元的價格買下了5本烈屬證,以及那本油印的作戰記錄。

起初,李紅旗並沒有什麼送烈士回家的想法,他的本意是先低價買下,過段時間再高價賣出去,補貼一些家用。

回到家後,李家父親聽說兒子花了大價錢,淘回來5張紙片,心中又氣又好奇,便拿過來細細檢視。

對著光線看了許久後,李父突然嚴肅地說:“這是5張烈屬證明,是烈士的東西,咱們應該還給人家。”

李紅旗有些不樂意,還回去?這可是他花大價錢淘來的,在他看來,父親年紀大了胡說八道。

在接下來的幾個月裡,父親一直都在嘮叨李紅旗,勸他把烈士證送還給家屬,並說:“千年字兒會說話,把烈屬證送回去,不就等於送烈士回家?”

最初,聽著父親的嘮叨,李紅旗並不當一回事,只是在他偶然翻閱那本作戰記錄時,心裡卻有些不好受起來。

李紅旗淘回來的那本作戰記錄,全名叫做《全軍第二次作戰會議記錄》,而那5張烈屬證,是1951年簽發的,屬於抗美援朝戰爭中著名的中國人民志願軍第38軍的戰士。

38軍——彭德懷筆下的“萬歲軍”,也是朝鮮戰場上打得最艱苦的一支部隊,在戰鬥中,很多戰士連雙鞋也沒有,光著腳在雪地上行軍打仗。

每每翻看那本作戰記錄時,李紅旗的心裡都不好受,拿烈屬證去掙錢的想法,也在李紅旗腦子裡消失了。

於是,李紅旗做出了一個決定,那就是把這5本烈屬證送回去,送到烈士家屬的手中去,讓他們能與親人團聚。

只是,這時的李紅旗想得太過簡單,他覺得只要照著烈屬證的地址找回去,就能找到家屬,可沒想到,他這找就是十年之久。

李紅旗送的第一張烈屬證,屬於一位叫做陳玉山的烈士,上面的地址是河北磄河縣二區鐵佛堂村,他把電話打到了河北省地名辦,對方卻說沒有磄河縣這個地方。

李紅旗好聲好氣地拜託對方,請他去查一查磄河縣二區,對方卻直接掛掉了電話,李紅旗再打過去時,直接說出要找烈士家屬的事。

這次,接電話的人急了,對方告訴李紅旗:“我們真的找過了,沒有磄河縣,建國前後那段時間,地名管理特別混亂,有的地方一個月改兩三個地名,真找不到。”

掛電話之前,對方建議李紅旗去河北省檔案館試一試,或許能找到一些線索。

可從114查到河北省檔案館之後,李紅旗給對方打去電話,只是查了好幾次,對方都沒有查到磄河縣的地址,這時的李紅旗才知道,這事並不好辦。

無奈之下,他只得重回當初買到烈屬證的古玩市場,試圖查詢一些舊地圖,最主要的是找建國前後的舊地圖。

那段時間,李紅旗跑遍了整個古玩市場,每次都是隻看不買,連攤主都要轟他走。

外出打工後,李紅旗四處打聽磄河縣,還拜託了很多做買賣和跑運輸的外地人,幫他一起找一找磄河縣。

時間一長,李紅旗的怪異舉動,也引起了很多人的注意,大家紛紛詢問他打聽磄河縣的原因,李紅旗說:“我要去送烈屬證。”

這句話,讓眾人哈哈大笑,因為大家都覺得他是吃飽了沒事幹,有些人見李紅旗找的辛苦,便委婉地勸他:“是不是烈屬證寫錯了,河北根本沒有這個縣。”

只是,無論外界如何評價李紅旗,他都沒有放棄尋找,好幾年過去了,李紅旗的尋找也終於迎來了一絲轉機。

那天,他在一張保定的地圖上,無意間發現了一條河叫做唐河,他立即去查這個地方,卻發現唐河歸唐縣管。

於是,李紅旗又給唐河縣的民政局打去電話,在電話中,李紅旗問道:“你們那裡1951年是叫磄河縣嗎?”

民政局的工作人員回答:“那麼早的事情,我不知道。”

李紅旗又問:“我這裡有張烈屬證,寫的是磄河縣,想給人送回去,請你幫我想想辦法,找一找這個地方。”

聽了李紅旗這樣說,對方表示會替李紅旗找一找,半個小時後,李紅旗再次打去電話,這次,對方很明確地告訴李紅旗,唐縣歷史上從未叫過磄河縣。

對於這個結論,李紅旗並不相信,他覺得對方在搪塞自己,於是管對方要了個傳真號,把烈屬證的影印件發了過去。

這時的李紅旗想法很單純,他覺得對方或許把他當成了騙子,如果有張烈屬證,或許會好一點。

在接下來的一段時間裡,李紅旗給對方打了很多電話,可時間一長,對方只要一聽見李紅旗的聲音,就能立刻識別出他來,還多次強調沒有磄河縣這個地方。

希望再次破滅後,李紅旗有些沮喪,一次和父親喝酒聊天時,李紅旗嘆氣說:“這些烈屬證怕是再也找不到主人了。”

之後的日子裡,李紅旗把5張烈屬證看了又看,又多次翻閱那本作戰記錄,終於被他發現一個細節。

那就是烈屬證的左半邊不齊整,像是有人撕下來的,上面還蓋著紅色志願軍部隊的印章。

李紅旗心想,或許烈屬證的另一半,還留在部隊的存根上。

期間,一個在盧溝橋紀念館工作的親戚,在檢視李紅旗買回來的烈屬證後,覺得這些證件應該不是造假的,於是便建議李紅旗去北京軍事博物館問一問。

2003年,李紅旗帶著烈屬證去了北京,找到軍事博物館的一位專家,核實了這些烈屬證都是真的之後,還仔細查看了李紅旗手裡的唁電。

最終,專家告訴李紅旗,唁電裡那位犧牲的烈士,很有可能是一位級別較高的軍官,信上對烈士生平功績描述較多,信末還有多位志願軍高階官員聯合署名。

那麼,問題來了,既然這些烈屬證和唁電是真的,為何沒送到烈屬家屬的手中呢?關於這一點,專家也搞不清楚原因。

2007年7月份,一個做生意的人來到了李紅旗的村子裡,李紅旗與對方閒聊時,想到了那些烈屬證,便問對方:“你知道鐵佛堂村嗎?”

這句話,李紅旗問了很多人,也問了很多年,可每次都得不到什麼線索。

然而,這一次,對方卻告訴李紅旗:“知道,在香河有個鐵佛堂村,我總在那邊做小買賣。”

李紅旗大喜,多年的尋找總算有了結果,他立即回家將此事告訴家人,之後,李紅旗立即打給114,查詢鐵佛堂村的資訊,最終查到了鐵佛堂村小學的電話。

李紅旗把電話打到小學,想問一下陳玉山烈士家屬的資訊,接電話的人有些不耐煩,很快就掛掉了電話。

李紅旗沒有氣餒,主動回撥了過去,依舊被對方結束通話,反覆幾次之後,李紅旗明白了,對方怕是以為遇上騙子了。

但這一次,李紅旗並沒有生氣,他知道,時隔幾十年,一個農民打電話自稱要送烈屬證,誰會信呢?

為了讓對方相信自己,李紅旗說要給他們發覆印件看一看,然而,對方的警惕性很高,直接把電話撂在一邊,這下李紅旗怎麼都打不進去了。

無奈,李紅旗只好另外想個辦法,既然小學的電話打不通,那麼村裡的其他人呢?一個村的電話號碼,前幾個號碼是一樣的,後幾位肯定有些差別,一個個試,總會打通。

於是,李紅旗花100塊買了張電話卡,用了一個下午的時間,按照尾數123、124的順序打過去。

最終,當這電話卡的話費快要花完時,李紅旗終於撥通了一個號碼,是鐵佛堂村的一個工廠。

幸好,這個工廠的人很有耐性,在聽完李紅旗的訴說後,還給他出了一個主意,對方告訴李紅旗,村裡有個幹部在工廠檢查,或許可以問一問這個幹部。

聯絡上這名村幹部之後,李紅旗說自己正在尋找烈士陳玉山的家屬,並告訴幹部,在烈屬證上留的家屬名字,就叫做陳玉清。

這時的李紅旗也沒抱太大的希望,畢竟他找了這麼多年,早已經習慣一無所獲了。

4天之後,李紅旗突然接到一個電話,對方上來就說:“我就是你要找的陳玉清。”

李紅旗有些驚訝,因為他也沒想到這次的事這麼順利,對方告訴李紅旗,他就是烈士陳玉山同父異母的弟弟,比陳玉山小15歲,父母早已去世,自己也70多歲了。

名字、年紀、村裡的地址,都對上了,可對方所在的“香河”卻與烈屬證上的磄河縣不一致,李紅旗想了想,或許是時間過去太久,名字改了也說不定。

於是,他在電話中表明,要把陳玉山的烈屬證送過去,但對方卻回覆說:“不要,我不要你給我送烈屬證。”

李紅旗愣住了,不要烈屬證?他為什麼不要呢?是不是怕自己敲詐他?

第二次通話時,李紅旗直接挑明瞭說:“我不要你的錢,我要是想掙錢,就不費那麼大的力氣找你10年了。”

聽到李紅旗這話,對方嘆了一口氣說:“不,你不能來,要是你來,我欠你一個大大的人情債,我這輩子都還不清,你別給我送來。”

後來,李紅旗才知道,陳玉清拿著烈屬證影印件去過北京,找過解放軍總政治部,也找過北京軍區,最後找到了陳玉山烈士服役的38軍。

原來,在陳玉清看來,這樣才是“規矩”的做法。

只是,被拒絕的陳玉清,還是決定親自去陳家看一看,而這一看,他的內心卻被觸動了。

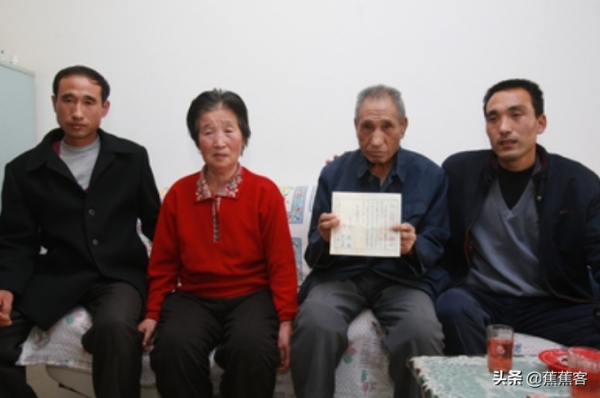

到了陳家的那一天,陳玉清一見李紅旗就哭了出來,在陳玉清的訴說中,李紅旗也知道了烈士陳玉山的故事。

原來,當年陳玉山與父親吵架後,賭氣離開了家中,後來又參了軍,犧牲在了戰場上。

而家中的父親,卻對這一切渾然不知,直到1978年去世時,父親都在掛念這個兒子,甚至還埋怨自己快死了,兒子都不回來看他。

當李紅旗送來陳玉清的烈屬證時,老人特地去父親的墳前上了一炷香,說明了哥哥沒有回來的真正原因。

而在陳玉山的烈屬證上,寫著這樣一段話:陳玉山,1950年12月31日在突破“三八防線”的戰鬥中犧牲,34歲。

這時的李紅旗也在感嘆,如果陳玉山當初填的是父母的名字,自己可能怎麼都找不到烈士的家屬了,幸好,陳玉清比哥哥小15歲,還健在。

很快,李紅旗給陳家送來烈屬證的事,也傳到了民政局,領導趕來陳家探望烈士家屬,還表明按照當年的政策,可以給家屬分2000斤小米。

把一個烈士送回了家,李紅旗心中寬慰不少,他用了10年時間尋找,總算沒有白費。

當地的媒體報道了這件事後,李紅旗彷彿看見了希望,是啊,現在是新社會了,媒體的力量這麼發達,自己幹嘛不借助媒體的力量呢?

在接下來的時間裡,李紅旗分別找到了兩家報社,將天津籍的烈士李金樹和北京籍的烈士呂奎才的資訊,登上了報紙。

只是在刊登資訊時,報社出現了失誤,錯把李紅旗的年紀寫大了幾十歲,但李紅旗並不在乎,因為媒體的原因,他很快就找到了呂奎才的家屬。

最先看到呂奎才訊息的,還是與呂家相識的一位熟人,熟人見烈屬證上刊登的家屬名字是呂奎才的父親,便把這訊息傳達給了呂奎才的嫂子鄧淑清。

其實,鄧淑清與小叔子呂奎才並不熟,她嫁進呂家時,小叔子早已被國民黨抓了壯丁。

而且在她的記憶中,小叔子並不叫呂奎才這個名字,可烈屬證上的家屬名字,又確實是自家公公的姓名。

為了核實這件事,鄧淑琴給李紅旗打去了電話仔細詢問,又去問上了年紀的老鄰居,然而,一段時間後,事情卻越來越複雜了。

那天,鄧淑琴家中的老家做修整時,無意間發現了牆壁縫隙中有個包裹,包裡裝著兩張軍屬證,從磨損得邊角來看,年代十分久遠。

第一張軍屬證是軍部在1950年8月12日簽發的,名字是“呂金財”,第二張軍屬證則是上級單位在1950年8月29日簽發的,名字是“呂敬財”。

這下鄧淑琴可犯了難,加上李紅旗手中的烈屬證,一共三份,到底哪一份才是真的?

據李紅旗推斷,烈屬證上的名字應該是呂金財,填寫名字的人,應該誤將金寫成了奎,又將財寫成了才。

幸好,除了名字之外,烈屬證和軍屬證上的家屬名字和地址以及年齡,都是一模一樣的。

而在鄰居的訴說中,鄧淑琴才拼湊起了一些資訊。

據鄰居說,小叔子呂金財是在北平解放的三天前被國民黨抓了壯丁,這一去就再也沒有回來,家人收到軍屬證後才知道他參加瞭解放軍部隊,後來又跟著部隊去了東北。

因為多年以來,家裡一直沒有呂金財的訊息,哥哥和父親便四處打聽。

直到毛主席接見革命烈士家屬時,專門接見了呂金財的父親,家人才停止尋找他的訊息,後來,呂家父親去世,呂金財也被人遺忘了。

李紅旗把烈屬證送到呂家時,大家才知道呂金財是個烈士,鄧淑琴也哭著說:“他終於認祖歸宗了。”

而中央電視臺的一位編導,在看過關於李紅旗的報道後,也決定替他尋找天津籍烈士李金樹的家屬。

有了記者和媒體的介入,這次的尋找十分容易,民政局的工作人員極其配合,很快就展開查詢。

在烈士李金樹的烈屬證上,家庭地址為:河北省天津市滿樓區張窩管村,家屬名字為:李同玉。

而當年河北轄下的天津也早成為直轄市,只是烈屬證上的滿樓區卻遍尋無果。

查詢地址失敗後,李紅旗又從家屬名字下手,經過公安局的查詢,雖然找到一個叫做李同玉的人,但對方並沒有兄弟,家裡也沒人當兵。

無奈之下,李紅旗只好求助當地的報社,請求媒體的介入,幾天後,有位讀者看到這則報道,突然想起隔壁村有個老人叫做李金樹,他的父親就叫做李同玉。

得知這個訊息,李紅旗立即前往李金樹所在的潘樓村,巧合地是,這裡離他們在公安局查到的那個李同玉的住址非常近。

據李金樹老人回憶,他確實有個哥哥當兵去了,幾十年來音信全無,而烈屬證上的地址寫錯了,並不是“滿樓區張窩管村”,而是“張窩鄉管轄的潘樓村”。

李紅旗找過去時,心裡也奇怪李金樹老人怎麼和烈士李金樹同名,據老人回憶,當年家中幾個兄弟都沒有大名,父親便稱呼幾個孩子為大柱、二柱、三柱。

而健在的李金樹老人,就是家裡的二柱,上了夜校後,老師便給他取名為李金樹,據老人估計,哥哥大柱很可能是在部隊裡改名為李金樹。

連老人自己都沒有想到,事情會有這麼巧,兄弟倆居然起了同一個名字,或許這就是冥冥之中的巧合吧。

之後,在鄰居的介紹中,李紅旗也知道了李家的悲慘遭遇。

在那個年代,李家窮得叮噹響,為了養活一家人,弟弟三柱被以兩袋棒子麵的價格賣掉,從此下落不明,母親外出要飯時也死在了外頭。

只是,即便失去了母親和弟弟,也沒能改變家裡貧窮的命運。

看著家裡人實在是活不下去了,身為大哥的烈士李金樹,便頂替鄰村的一名男子,加入了國民黨的部隊,換來1000斤棒子麵,這才養活了全家人。

後來,烈士李金樹加入瞭解放軍的隊伍,犧牲在了朝鮮戰場上,也就有了後來李紅旗送烈士回家的事。

三位烈士被送回家後,李紅旗開始著手尋找第四位烈士的家屬。

第四位烈士叫做周明星,犧牲時只有25歲,烈屬證上的地址為:四川省中賢縣五燕區獅子村,烈屬名字為:周明發。

尋找這位烈士家屬時,成都有家媒體,答應給李紅旗補貼路費,因此,李紅旗出發時,身上只帶了兩千塊。

可到了成都,住進了記者指定的賓館後,對方卻遲遲不出現,第二天下午,李紅旗打電話詢問,對方才說贊助沒戲了,讓李紅旗回河北老家去。

李紅旗有些詫異,也有些生氣,但他並沒有回河北,而是住在了賓館了,打算走一步看一步。

夜裡,李紅旗在看電視時,記下了三個本地電視臺的電話,一一打過去說明了自己的情況,想請求對方的幫助。

只是,這幾家媒體雖然在第二天,報道了李紅旗尋找烈士家屬的事,卻不肯替他解決路費的問題。

就在李紅旗為難的時候,《平安成都》欄目的記者來了,答應給李紅旗支付路費以及住宿費,並要求獨家報道。

之後,其他媒體的記者再次打來電話,並要求獨家報道後,通通被李紅旗拒絕。

在《平安成都》記者的幫助下,李紅旗去了檔案局和公安局查烈士家屬,最終查到有三個人的名字叫做周明發,只是他們都在重慶生活。

去了重慶之後,第一個周明發顯然不是李紅旗要找的的人,第二個則是名軍人,在李紅旗的介紹下,他也說出了自己故事。

原來,這位名叫周明發的軍人,並不是周明星的家屬,但他與周明星一樣,都曾在38軍部隊服役,而且他的經歷也同樣悲慘。

當年參軍時,因為不能確定參軍者的年齡,便以體重來為標準,只有過了80斤,才會被允許入伍。

由於周明發年紀小,體重不夠80斤,在稱體重時,還悄悄在鞋子塞了很多石頭,參加上甘嶺戰鬥時,他所在部隊打了7天,整個山頭的海拔被削下去7公尺,戰鬥十分慘烈。

當時,我軍還面臨著缺水的問題,周明發的副班長,就是因為去取水時犧牲,那次取水,本來是周明發去的,可副班長不放心,便自己去了,誰知被敵人一槍擊穿了腦袋。

後來的周明發雖然活了下來,餘生卻在痛苦中度過,他每時每刻都在思念那些死去的戰友,一刻也不得安寧。

聽完了這位老兵的故事,李紅旗沉默了好久,卻不知道該說什麼,只能發出一陣嘆息。

之後,李紅旗又去找了第三位周明發,並確定了他就是烈士周明星的哥哥。

第三位周明發老人,住在萬州甘寧鎮二屯村,李紅旗找過去時,他已經是81歲的老人了,聽力也不好使。

李紅旗扯著嗓子說了好久,老人才喃喃地說:“周明星是我弟弟,解放前出去當兵,一直沒訊息。”

見李紅旗將烈屬證送過來時,周明發老人淚流滿面,他在感謝李紅旗的同時,也在為犧牲在戰場上的弟弟流淚。

找到四位烈士家屬後,李紅旗的手裡,還剩下最後一張烈屬證,這位烈士叫做陳武昌,犧牲時23歲,烈屬證上的地址為:廣東省陽會縣人,家屬名為:陳王氏。

比起前四位,對於這位烈士,李紅旗有些難過,他嘆了口氣說:“陳王氏這個名字太模糊了,等於只有一個姓,而且烈士死的時候那麼年輕,應該沒有娶妻,估計是他母親的名字,或許,他的母親也過世了,看來這張烈屬證很難送回去了。”

其實,在尋找的這些年裡,李紅旗本人也遇到很多阻礙,光是找第一個烈士,他就花了大概十年之久,後面三位烈士,都是媒體介入才找到的。

第一個烈士家屬被找到後,李紅旗也“出名”了,還有人找上門來,表示願意以2000元一張的價格,把李紅旗手裡剩餘的4張烈屬證買走。

可這時的李紅旗,已經不想靠著烈屬證掙錢了,在他的心裡,這些烈屬證是無價的,烈士也是崇高的。

在這期間,還有位中年男人,給李紅旗打來電話,大意是他很感謝李紅旗對這些烈士的付出,因為他的父親同這些烈士一樣,都是339團的戰士。

那場戰鬥後,339團的戰士,只活下來了幾個人,其中一人便是這位中年男子的父親。

聽說這事後,李紅旗很想去拜訪一下這位老戰士,卻被對方拒絕了,或許,對於當年戰鬥的慘烈,他已經不願意再回憶了。

替烈士尋親,李紅旗出了名,卻沒有得過利,有媒體曾報道他在送烈士回家時,花了大概兩萬多,但李紅旗私下卻告訴記者,他花了三萬多。

之所以對外稱花了兩萬多,是怕妻子責怪他,畢竟,家裡也不富裕,當記者再次提起最後一張烈屬證時,還特地問了李紅旗,如果找不到烈士陳武昌的家屬怎麼辦?

李紅旗告訴記者,他準備在秋收後廣州去找一找,如果實在是找不到,就把這張烈屬證捐給博物館。

讓博物館儲存和展出,也能讓更多的人看到烈士不怕犧牲的精神,而且,博物館的保護,或許會比他儲存的好。