阿道夫·戈特利布《Sleep Mask》,布面油畫,65.1×50.2cm,1945年

從“內卷”到“躺平”再到“早C晚A”,超負荷的訊息、激烈的內部競爭和快節奏的生活使現代人面臨巨大精神壓力,只能藉由一個又一個網路熱詞聊以自嘲。藝術家們如何應對這些焦慮與挑戰?藝術界是否也存在踐行“早C晚A”式生活法則的“工作狂”?

“早C晚A”本是用以美白、抗衰老的護膚黃金搭配,但如今愛自嘲的“打工人”對這一網路熱語有了新闡釋:早起空腹一杯美式(Coffee)提神,深夜臨睡一杯紅酒(Alcohol)助眠。咖啡因與酒精似乎早已成為當代年輕人的生活伴侶,懸在KPI和健康危機之上的達摩克利斯之劍搖搖欲墜。

如果說上一代人的群體焦慮是個體與社會轉型之間的衝突和陣痛,那麼當代人的焦慮可能是:還要不要繼續當“韭菜”與社畜。長久執行的齒輪只有被替換的命運,技術的快速碾壓又使個體價值朝不保夕。“早C晚A”式工作法則既不是喊口號也不是“內卷”與虛榮,當人們一再被要求實現“五彩斑斕的黑”,咖啡和酒精或許就是那最後一根救命稻草。

「 為何仍需“早C晚A”?」

奈良美智《貪睡公主》,布面丙烯,228×181cm,2001年

自我剝削所換來的外部價值究竟能有多少?為何非要在消費主義浪潮中搶佔先機?“躺平”者的呼聲此起彼伏,但很少有人能將這份“低慾望”長久保持,無論是普通人還是藝術家,一旦資本介入就自然而然地受其影響。畢竟日益激烈的競爭依舊在,人們在拿起手機、看到訊息湧來的一瞬間,吃糠咽菜的決心就容易功虧一簣。

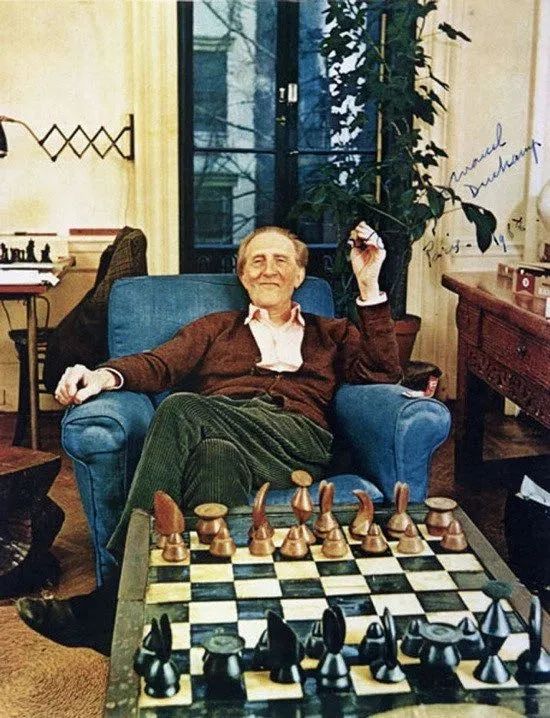

擁抱美好、“躺平”生活的前提是富餘的心智剩餘和物質儲備。杜尚晚年曾在採訪中自豪表示“幾乎沒有為了餬口而工作”,卻也承認自己能夠“穿透普通人所不能理解的東西”——憑藉個人“才智”與視域放大並延展了藝術創作的限度。

當我們為喬治婭·歐姬芙(Georgia O’Keeffe)隱居幽靈牧場的人格魅力所折服時,卻常常忘記她早早就建立起獨特藝術風格並轟動一時。“誇張”的市場受歡迎度使之感到疑惑,也令其有能力在62歲時選擇棲居荒漠。

喬治婭·歐姬芙《Jimson Weed. White Flower No. 1》,布面油畫,121.9×101.6cm,1932年

“躺平”是功成名就者的生活態度,而“早C晚A”是大多數打工人的自我慰藉。大部分年輕人沒有自主選擇權,真正看淡“喧囂”並坦然與之和解的是那些輝煌過的人。現在的犧牲,也是為了以後的一句“是非成敗轉頭空”。

亨利·馬蒂斯

潮流藝術家喬伊斯·佩扎羅(Joyce Pensato)曾建議年輕藝術家不要過早地“獨善其身”:“離開你的工作室,出去展示作品。但不要因為他人的批評而對自己太過嚴厲,只需將自己正在做的堅持下去。你需要忍受批評帶來的陣痛,這是一個相當長的過程。但在時機來到之時,你一定會準備好。如果你不展示作品、不接受他人的評價,只是自己觀賞,那麼什麼都不會發生。”

喬伊斯·佩扎羅《Mickey The Doudz》,麻布上瓷漆、金屬漆,182.9×162.6cm,2017年

危機和無常沒有須臾或缺,平穩生活只是一種秩序掩蔽下的假想。但這是否就意味著人們必須在洪流中輾轉生存,不斷製造無意義的“內卷”?應該不是。可以“早C晚A”,但是“卷”的應該是比拼誰能更好地享受同樣的資源。

哈維爾·卡列亞《及時》(Still in time),布面丙烯,116×130cm,2019年

年輕一代沒有經驗、沒有履歷,卻能夠體察到社會當下最新鮮、最敏感的問題。而“前浪”積累下足夠多的閱歷,才有能力和底氣輸出自己對於世界的觀點。時代總有焦慮、也有希望,如何讓生活和工作共處?藝術家給出瞭如下參考正規化。

「 “早C晚A”式工作實況 」

約爾格·伊門多夫《德國咖啡館 VIII-誰都沒有光》,丙烯顏料,280×350cm,1980年

約爾格·伊門多夫《德國咖啡館》,亞麻油氈版畫,180×230cm,1983年

倘若工作本身就是因熱愛與理想而起,那麼縱然每日到崗“坐班”也是心甘情願。薩爾瓦多·達利的晨起充滿儀式感,他於1953年曾這樣形容自己的飽滿精力:“每天早晨醒來,我都會體驗到快樂,那就是成為達利的快樂!”而波普藝術代表人物羅伯特·勞森伯格(Robert Rauschenberg)則習慣藉助滿滿的咖啡因維持亢奮的工作狀態,他會在每天早餐後續上“兩到三倍多於常人的濃縮咖啡”。

薩爾瓦多·達利《The Sun of Dalí》,油畫,101×75.7cm,1965年

羅伯特·勞森伯格《沙琳》,油彩、炭筆、複製印刷物、報紙、木頭、塑膠鏡子、布料等,1954年

很多藝術家對於自己的工作都有明確規劃,並日復一日地將之高效執行。這些看似機械般的“社畜”生活方式,藝術家們卻樂此不疲。特納獎獲得者、英國藝術家克里斯·奧菲利(Chris Ofili)對繁瑣的製作過程尤為著迷,他將工作區域按照用途劃分,每天早晨先將畫紙裁為八等份,並塗畫抽象符號以放鬆身心,之後再正式進行創作。

克里斯·奧菲利《Llwyn Hwleyn from North Wales》,蝕刻作品,24.6×19.7cm,1996年

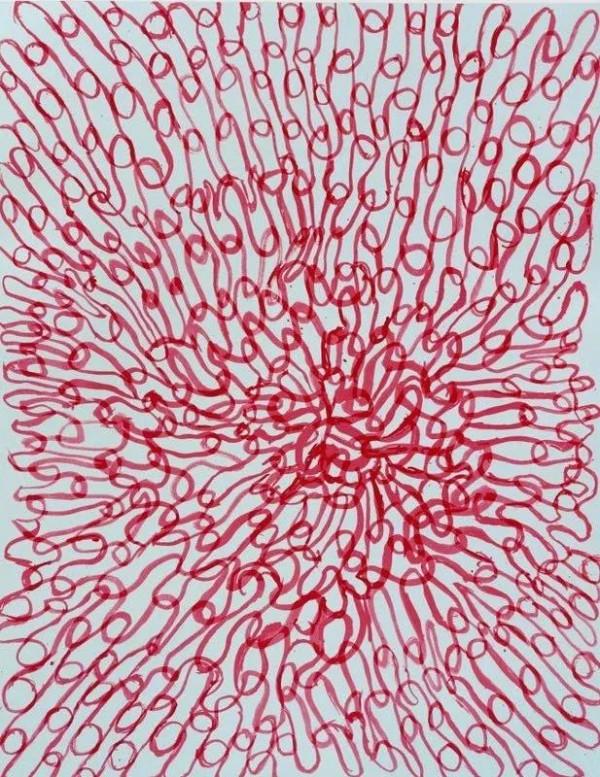

路易斯·布林喬亞(Louise Bourgeois)則習慣於早起後喝杯濃茶,等到十點準時與助手傑瑞·高羅威前往工作室。為此,她曾創作《上午十點你來到我身邊》系列作品,聚焦自己與高羅威工作時雙手的運動軌跡。

路易斯·布林喬亞《媽媽》,青銅、硝酸銀表層、不鏽鋼、大理石,1999年

除此以外,偉大藝術家的“敬業精神”還體現在其願意不斷地推陳出新。從行為藝術、影像作品到歌劇、裝置和虛擬現實領域,瑪麗娜·阿布拉莫維奇(Marina Abramović)的作品永遠癲狂奇幻、不斷突破界限。

她曾表示:“當你以一種方式成功後,公眾會以這樣一種方式接受你。之後你會不受控地製作相似的影象,永遠不冒任何風險……真正偉大的藝術家永遠在改變創作的領域,他們總是進入以前沒有進入過的地方,準備好冒險與失敗。”沒有更新創作,何來青史留名?

瑪麗娜·阿布拉莫維奇《瑪利亞·卡拉斯的七次死亡》歌劇劇照,2020年

叔本華有云:“人類所能犯的最大錯誤,就是拿健康來換取其他身外之物。”飲用咖啡尚且需要注意健康臨界點,而“晚A”所代表的“酒精入睡法”已經被科學明確證實並非有益健康之舉。所以,“晚A”並不可取,隨時隨地都是藝術創作的好時機。但獲得靈感的方式也並不一定是機械性地早睡早起,有些藝術家就是天生的“熬夜冠軍”。

張曉剛《失眠殉道者-回憶往昔》,油畫,71×53cm ,1989年

奈良美智《失眠夜(坐姿)》,玻璃纖維,15×16×30cm,2007年

安靜的環境可以使注意力充分集中,漆黑夜幕的庇護也能使人變得大膽,做出白天難以完成的行為。畢加索全年無休地工作:下午開始畫畫,晚飯後小憩,然後“徑直折返工作室,創作至凌晨四五點”。菲利普·加斯頓(Philip Guston)也熱衷於通宵工作,他的女兒曾表示父親總是在自己放學回家時起床,“坐在廚房的桌子旁,喝著咖啡緩解宿醉”。

上述兩位藝術家能夠自由切換“何時睡眠、何時清醒”的精神狀態令人羨豔,因為毫不意外地自然入睡,已然是當代“打工人”一種不可多得的幸福。

布林喬亞曾坦然自己是失眠症患者:“睡眠的狀態就是天堂,那是我永遠都未曾抵達的天堂。但我仍然試著戰勝失眠症,而且很大程度上,我已經做到了。”她花費很多晚間時間去尋找平靜,“失眠圖畫”(Insomnia Drawings)即是其抵抗失眠的最好例證。

與之經歷類似的還有李·克拉斯納(Lee Krasner),她在丈夫傑克遜·波洛克(Jackson Pollock)逝世後飽受精神壓力。其《夜之旅》(Night Journeys)系列透過奇詭漩渦將不眠之夜的愁緒盡數傳達。那些因失眠而被浪費的“刷手機之夜”,也可以是創作的好時機。

李·克拉斯納《Bird Image》,布面油畫,142.2×116.8cm,1963年

“社畜”的生活將何去何從,下一個用以形容它的網路熱語何時到來?我們生活在日新月異的快節奏社會中,共同分擔著侷促與不安。“不求有功,但求無過”的信條並不能使人從“CBD之貓”一躍成為“華爾街之狼”。切莫思量更莫哀,昨日種種皆成新我。如何將焦慮與壓力轉化、找到適合自己的辦公方式並將技巧與優勢最大程度地發揚,才是亟需被重視的發力點。

本文由《時尚芭莎》藝術部原創,未經許可不得轉載