(一)美國人的肯定

首先宣告,我對於張愛玲女士的文學成就非常欽佩,但是對她個人的生活與立場不能苟同(比如與大漢奸談戀愛)。但是本文既不是談她的文學成就,也不是談她的個人生活,而是談更宏觀的社會背景與文學理論。簡而言之本文的思想可以用一句話來概括:什麼樣的社會生產力水平、社會生產關係現狀,就會產生特定題材的作品受到追捧。這就是社會存在決定社會意識,唯物史觀。

張愛玲女士的作品在很長一段時間內並不受大陸主流文學界重視,在魯迅、老舍、茅盾、巴金等大師們的“萬里長城”前,張愛玲強調個人主義、自由主義、浪漫愛情,還總有揮之不去的宿命悲觀色彩的作品並沒有收到廣泛認可。

直到上世紀八十年代,美國文學理論家夏志清的著作《中國現代小說史》被引入中國,其顛覆性的理念在國內文學界掀起軒然大波。夏志清在這本著作中,認為錢鍾書和張愛玲是中國現代小說創作的巔峰,並對魯迅、老舍等作家多有冷言冷語。夏志清說中國現代文學只有三個半作家:張愛玲、錢鍾書、張天翼和魯迅算半個,且在小說史中給予張愛玲的篇幅比魯迅的還要多上一倍,在此書中他給張愛玲下的定語是“中國最優秀最重要的作家”,並將她的小說與曼斯菲爾德、凱·安·波特、韋爾蒂和麥克勒斯相提並論,從此中國大陸掀起了一波“張愛玲熱”。

在相當長的一段時間內,我們對於西方人是怎麼評價我們的是非常看重的。比如說當年不知道哪個二把刀的外國人排了一個“中國歷史上最偉大的100個人”——西方人就喜歡搞這種無聊的排名,喜歡足球的朋友應該熟悉,各種媒體天天炒做歷史十佳、歷史百大之類的榜單,財富密碼。但是這個榜單中,排名第一的竟然是隋文帝楊堅。

現在你讓一個高中生來看都知道這是一個對中國歷史一無所知、非常扯淡的榜單,但是在我讀書那個時候,無數媒體乃至於專家學者都非常重視,當時出了好多解讀“隋文帝為啥排第一”的文章、報道乃至書籍,我至今都記憶猶新。就到現在也有不少野史營銷號拿這個榜單說事情。

這個說明什麼事情呢?就是在某個歷史特定階段內,我們的民族自信心是跌入谷底的,譬如眾多人堅信了“大河文明不如海洋文明”的謬論,並拍出了一個流毒甚遠的紀錄片。大家可以看看北京大學孔慶東教授的回憶,他上大學的時候夏志清的著作剛剛在國內出版,北大中文系的學子乃至教授深受其影響——因為這是美國人評價我們中國小說的。大家一看,哦原來魯茅巴郭老這幾個人美國人不待見啊,人家待見的是錢鍾書和張愛玲,我們真的是應該解放思想啊,趕緊學習一下。

但是,夏志清這個人是帶著目的寫這本著作的。早在抗美援朝時期,夏志清就參與創作過給美軍前線將士的《中國手冊》,幫助美軍瞭解中國,類似於二戰時期《菊與刀》的創作。長年以來,夏志清的創作都是受到了美國中央情報局的資助。當然,我們沒有證據指責《中國現代小說史》拿了中情局的錢,所以屁股是歪的,因為以夏志清本人的政治立場來看,他就是不收錢照樣是反共反中國的。關於上面這些資訊,大家可以去看孔慶東教授於2009年12月24日在清華大學的講座,在第一小時前後講到了這些內容。

所以夏志清《中國現代小說史》這本書的立場是很明確的:打壓愛國作家、左翼作家,從階級立場不那麼明顯的作家中挑選幾個來吹捧一番,再加上錢鍾書這種真·大佬以示自己見解獨特。

魯迅先生是中華民族的“民族魂”,然而夏志清認為魯迅的小說文學素養不高,只能算是“半個作家”,他說魯迅的小說“淺薄與零亂,顯示出一個傑出的(雖然路子狹小的)小說家可悲的沒落”;而對於老舍先生的評價則更加偏見與露骨,他說:“《四世同堂》一本大大失敗之作。老舍一直沒有從愛國主義的宣傳中清醒過來。”“老舍是很好的,最初他是英美派,開頭他是很有骨氣的人,可是後來不知道為什麼,他在運動中自己改造自己。”

當然,我還是要強調,無論是張愛玲還是周作人,我們從來沒有貶低過他們的文學成就,他們的作品是無辜的。但是從吹捧張愛玲或周作人的風氣中,可以對某些別有用心群體的目的一窺一二。

我特別佩服張愛玲女士在作品中透露出的存在主義哲學層面的情緒、思考與感傷,也正因為這些難以明說卻又符合現代人迷茫與惆悵的情愫,她的作品才會贏得不少共鳴。但是呢,有一些人讀張愛玲,並不是因為張愛玲如何,而是要標榜自己的一種態度:對人生,對感情,對生活。比如最近上映的《第一爐香》主演馬思純,她當年在微博裡錯誤的將網路流行語“低到塵埃裡並開出花來”引用為張愛玲的名言,並引發了一段與網友的口角。

而《第一爐香》的香港導演許鞍華,父親是國民黨文書,母親是一名日本人,常年在英國深造,相比於張愛玲女士的經歷有幾分“心有慼慼焉”。許鞍華導演以自己獨特的視角拍攝過蕭紅蕭軍的故事《黃金時代》。

歷史上的蕭紅蕭軍取這兩個筆名,本意是合起來就是“小小紅軍”,他二人是革命青年,是魯迅先生的好學生。他們本想顛覆的“黑暗時代”,卻成了商業資本與市場要求他們必須生活在的“黃金時代”。電影把他們所追求的、夢想的彼岸定義為“自由”“愛情”,這毫無疑問矮化了那些為全人類解放而奮鬥終生的革命先輩。正如切格瓦拉活在了襯衫上,“小小紅軍”在當今也竟活在了“民國範兒”中。

(二)從“小小紅軍”到“黃金年代”

還是那句話,本文不是在探討文學層面的東西,張愛玲女士的才情文筆絕對是最出色的一批,不然也不會過了大半個世紀又重新流行了起來。但是呢,就像宋徽宗的書法繪畫就是歷史中的藝術瑰寶,而宋徽宗做皇帝怎麼樣就是另一回事了。要是有人用宋徽宗的藝術成就,去洗他做皇帝的那些事,然後再去拉踩一下岳飛,那就得考慮一下這個人吹趙佶的動機和目的了。

而美國中情局安插在華語文學界的暗樁夏志清,明顯就是動機不純的人,這也是本文想展開分析的。另外夏志清就算動機不純,能夠在八十年代有那樣大的影響力,以至於北大中文系的學生教授都引以為圭臬,也必須要考慮更深層次的社會背景。

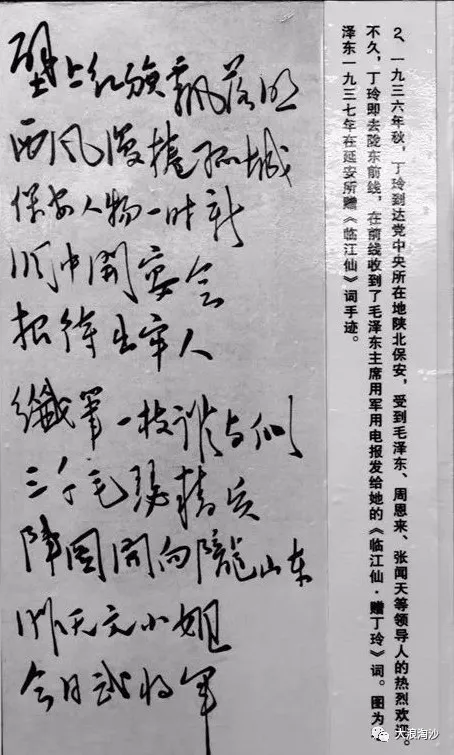

張愛玲以敏感細膩的女性文學而備受稱讚,但人們逐漸淡忘了曾經女性文學的大旗:丁玲、蕭紅。這也是時代變遷改變社會意識的體現:彷彿在上海灘被男人愛才是女性價值的體現,在桑乾河上鬧革命“婦女能頂半邊天”已經無人稱頌了。

丁玲,代表作之一《太陽照在桑乾河上》,描寫的是1946年華北解放區土地改革運動初期的情況,透過暖水屯一個普通村莊的土改運動,從發動到取得初步勝利的描寫,真實生動地反映了農村尖銳複雜的階級鬥爭,與即將到來的開天闢地的新時代。

蕭紅,代表作之一《生死場》,寫的是東北農民的苦難生活:地主加租,青牛被賣,無法生活,孩子生病無錢醫治,夭折之後用稻草裹一裹仍在亂墳崗上任野狗啃食。

還有這些左翼作家們:

夏衍,代表作之一《包身工》,這是一篇報告文學,講述了舊社會上海紡織廠裡包身工的悲慘生活,文章以鐵的事實、精確的資料,真實地描述了包身工的苦難生活,揭露了帝國主義和封建勢力相互勾結、壓榨中國人民的罪行。雖然這部作品已經很久沒有再版過了,市面上也買不到新書,但是經歷過996和資本家飛龍騎臉的打工人們,依然在私下傳閱著這部作品。

周立波,代表作之一《暴風驟雨》,描寫了在東北松花江畔的土改,揭露了地主階級的醜惡嘴臉以及國民黨還鄉團的兇殘,展現了土改過程中正義的制裁和不可逆轉的歷史程序。

柔石,代表作之一《為奴隸的母親》,創造了一個模仿魯迅先生筆下祥林嫂的形象,她勤勞、樸實、善良,被丈夫典與秀才為妻,她為了丈夫和兒子的生存,忍辱負重,去作地主傳宗接代的工具,深入的揭露了舊社會女性的苦難。

我上面說的這些,當年也是紅遍全國成為無數青年偶像的左翼作家們,然而時過境遷,現在非但這些作家和他們的作品鮮為人知,而且“反其道而行之”,為買辦階級、地主階級等剝削者翻案的作品卻大有人在。

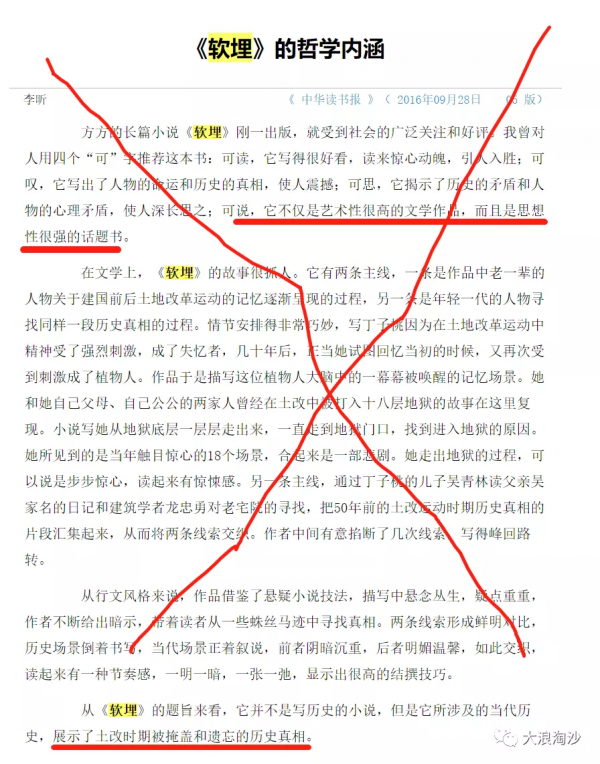

最典型的就是寫日記的那個方方,年出版過一部抹黑土改的小說《軟埋》,文章的主旨無非就是地主是好人,土改是冤枉好人,土改隊來了,世外桃源被破壞啦。從頭到尾散發著一種封建老殭屍的惡臭。《軟埋》一經出版,就有無數人捧臭腳,除了財新網、騰訊、網易等媒體,甚至包括人民網,可見當時流毒之深遠:

(三)兩個原因

出現在這種情況,有兩個原因,一個客觀,一個主觀。

客觀原因是社會生產力翻天覆地的變化。我以錢鍾書先生的《圍城》來舉例子,大家閱讀《圍城》,有時會感覺酣暢淋漓,有時會感覺汗毛倒豎,因為感覺錢鍾書先生諷刺的人就在身邊,甚至就是在諷刺自己。但事實上錢鍾書先生創作這本書的時候是想諷刺誰呢?是想諷刺當時民國的那些尸位素餐的精英階層。

我們細究圍城中的角色,每一個其實都是社會中的“上位者”:方鴻漸,看似連個學歷都撈不到,首先是他不想學,其次他本科學歷、遊學經歷都是實打實的,那個時候的本科生類比現在的博士不過分吧?方老先生的地位大概相當於上海附近某全國百強縣的首富+政協主席,而且那個時候鄉賢的實權恐怕比現在的政協還要多得多。方鴻漸岳父,自己開銀行,雖然不大但也是標準意義的金融資本家,類比現在應該是中信/招商這類商業性銀行的上海分行總經理。

趙辛楣就不用說了,標準官家人,教授不當了隨隨便便就在國防部謀了一個職位。蘇文紈,家世雖然沒有明寫,但座上賓都是政商文教界的“上流人士”。孫柔嘉,姑姑一家屬於買辦階級——直接為國際資本打工的工程師階層,相當於現在某進口品牌的CFO和CTO很合理吧?

但是那個時候生產力不發達,你看這些民國上流人士的生活跟我們現在其實差不多——方鴻漸家的鐘都走不準,他們出行也是住的那麼破的旅店,結婚之後也是“蝸居”生活,所以讓我們有很多的代入感。但是那個時候的普通人是什麼樣的呢?不餓死就算萬幸了。我們穿越到那個時代,也就是噹噹腳伕、門房、校工這些角色了,你連想被諷刺的機會都沒有。

所以錢鍾書先生創作《圍城》,其實是在諷刺那些上位者們。要知道那是在抗戰年代啊,所有人面臨著亡國滅種的危機,但是那些知識分子、商人、官僚、文化人們都在想什麼呢?都在前方吃緊、後方緊吃,都在想著自己的前途與發財。在抗戰大後方國家大投入建設的學校中,那些教授們沒人講愛國主義,沒人講民族情懷,沒人講抗戰時局,都在互相拉幫結派搞內鬥,而學生是他們內鬥的棋子。

但是現在時過境遷,我們不是面臨著亡國滅種的大危機了,而且從那個文盲率90%的年代變成了全民義務教育,所以我們現在讀《圍城》發現諷刺的就是我們身邊的人、我們自己。但你要放在那個時代去思考,完全不是這樣。張愛玲的文章也是同理,我們現在生產力大發展,每個人已經不會面臨饑饉與戰亂的威脅,不會在地主的皮鞭下惶惶不可終日,所以桑乾河上的土改,就遠沒有上海灘中的愛情那樣吸引當下的年輕人了。

主觀層面就是某些人“別有用心”的目的了。

我們老百姓看到什麼東西,有時候往往是經過別人“精心篩選”的。上面說的夏志清算一個,方方也算一個。

2007年,魏巍抗美援朝題材的著名作品《誰是最可愛的人》從語文課本中刪除,主持此事的是前教育部辦公廳副主任、語文出版社社長王旭明。在接受《南方週末》的採訪時,王旭明副主任表示:“思來想去,《誰是最可愛的人》與現在的形勢不合,所以就刪掉了。”當記者詢問該拿哪些文章替換時,王旭明自信滿滿地表示:“我主張將《天路》的歌詞放進修訂版的小學二年級語文課本中,再將流行歌手周杰倫的《蝸牛》歌詞也放在課本中,這些在常人看來有些大逆不道,但是順應了社會發展的趨勢。”

還有我反覆提及的惡毒影射作品《羅曼蒂克消亡史》。電影開頭部分就是大佬葛優(原型杜月笙)活埋了一個人,當初看電影的時候我還以為被坑殺的是另外一個黑幫大佬,後來越想越不對,經過多方確認,那個形象的原型是我黨早期工人運動領袖、革命烈士汪壽華。

這樣的汙名化可以說非常過分了,汪壽華是是五卅反帝愛國鬥爭的主要領導人之一,先後參與指揮了上海工人三次武裝起義,1927年4月11日深夜被青幫頭目杜月笙指使打手活埋於上海城西楓林橋,是四一二大屠殺中第一位犧牲的共產黨員。而在《羅曼蒂克消亡史》中,汪壽華被醜化成了一個猥瑣的中年男子,在上海養小老婆、畏首畏尾、貪生怕死;而歷史中的汪壽華,無論是罷工遊行還是起義戰鬥,永遠是衝在第一線的。即便在真正的歷史中,最後的鴻門宴上杜月笙也對汪壽華表達了由衷的讚賞,甚至說出你跟我幹保你不死的話來。

這部電影往小了說是歷史虛無主義,往大了說就是違反《英雄烈士保護法》。

在《羅曼蒂克消亡史》中葛優對汪壽華說:“(罷工者)有些人就不想讓上海好”——這裡的“好”要加一個限定詞,是上層社會的“好”。上海灘十里洋場花花世界,葛優代表的這個黑道大家族可以優雅,可以腔調,可以羅曼蒂克,想喝粥喝粥、想吃點心吃點心、想跳舞跳舞、想拍電影拍電影、想砍誰手砍誰手、想活埋誰活埋誰……他們自然懷念這個花花世界,自然懷念這個羅曼蒂克。但是這跟上海最廣大的底層人民沒關係,跟碼頭扛活的沒關係、跟街上拉車的沒關係、跟工廠勞工沒關係,他們是羅曼蒂克下的螻蟻,他們用自己的血汗扛起了這個花花世界,然而在這個花花世界裡他們跟牲口沒有兩樣。

導演在採訪裡說,葛優回國被安檢的那個鏡頭,就是典型意味著“羅曼蒂克的消亡”,你看一個這樣叱吒風雲的大佬,最後被一個海關小兵,讓伸手伸手,讓脫帽子脫帽子,這一仗打完,他們的地位全沒了。當時我就想,海關安檢讓你脫個帽子有啥問題啊,憑什麼你就有特權啊,非得要國家當你家就滿意了啊,就羅曼蒂克了啊。

所以說這些文人、小資產階級文藝從業者,屁股從來坐不正的,他們從來不會把自己擺在一個與絕大多數人平等的地位上,天然的瞧不起勞動人民,他們潛意識中還是認為自己應該向舊社會那樣做老爺,像民國那樣才子佳人風花雪月,像國外貴族那樣羅曼蒂克。一旦他們的特權被新生代的進步勢力所摧毀後,也自然會如喪考妣地去懷念那一段“消亡的羅曼蒂克”,本質上講是懷念他們永不可回的特權。

上層社會的自我毀滅給了下層人民的機會。新中國成立後,進行了土地改革、農田水利建設、農村掃盲運動、消滅傳染病運動、義務教育普及,再加上鄉村教師、赤腳醫生……人類社會的文明之光才第一次照遍了中華大地最廣袤的土壤。

從歷史發展的角度來看,曾經正是消滅了上層的羅曼蒂克,才有了屬於我們下層人民的羅曼蒂克。那些曾經的“中國貴族”、民國的遺老遺少,自然可以哀嘆於“羅曼蒂克的消亡”,但這說白了還是屁股坐在哪裡的問題。至少我可以代表無產階級發表一下看法:

羅曼蒂克消亡得好,不是小好,而是大好。

(四)今日歡呼孫大聖

正如本文的主旨所說:社會存在決定社會意識,有些人的別有用心阻礙不了歷史的程序。

2019年前後,當馬雲等資本家瘋狂為996站臺時,夏衍的《包身工》雖然多年沒有再版、市面上已經買不到新書了,但依然在網際網路上被大家瘋狂傳閱,這說明這些經典作品的生命力還遠沒消失。

據2021年春部編版初中語文教材改動明細顯示,在七年級下冊的語文教科書第二單元中新增第七課《誰是最可愛的人》,一段歷史終於撥亂反正。

我可以現身說法一下,我們這一代90後,在讀書的時候,男生喜歡讀金庸,女生喜歡讀張愛玲。然而當我們紛紛步入社會之後,曾經的江湖豪俠夢碎了,曾經的上海灘絕世之戀夢也碎了,許多人被生活磨平稜角之後,會選擇更為劣質的快餐式精神鴉片來消遣;然而也有些人,翻出了《鋼鐵是怎樣煉成的》看一看革命先輩的淬鍊,翻出了《子夜》看一看資產階級的罪惡,翻出了《為奴隸的母親》看一看女性的苦難……

毛主席說過,如果我們的兒子搞修正主義,我們的孫子也會來反對的。這就是偉大的辯證法思想:肯定-否定-否定之否定。

如今的年輕人重新審視夏志清、《河*》、方方,重新呼喚丁玲、夏衍、蕭紅,這就是歷史正在進行“否定之否定”的程序。

最後引用一段《鋼鐵是怎樣煉成的》中的原文,作為本文的註腳:

這時候那個年輕的機槍手出來講話了,他狠狠地把軍帽拉到前額上,憤怒的目光朝臺下掃了一下,大聲喊道:“笑什麼?你們這幫混蛋!”他的眼睛像兩塊燒紅了的火炭。他深深地吸了一口氣,氣得渾身發抖,接著說:“我叫伊萬·扎爾基。我沒見過爹,沒見過娘,從小就是個無依無靠的孤兒。白天要飯,晚上就在牆根底下一躺,挨餓受凍,沒個安身的地方。日子過得連狗都不如,跟你們這幫嬌小姐、闊少爺比,完全是另一個樣!

“蘇維埃政權來了,紅軍收留了我。全排都把我當作親生兒子看待,給我衣服,給我鞋襪,教我文化,最主要的是教我懂得了做人的道理。是他們教育我,使我成了布林什維克,我是到死也不會變心的。我現在心明眼亮,知道為什麼要進行鬥爭:是為了我們,為了窮人,為了工人階級的政權。可是你們呢?卻像一群公馬,在這裡咴咴叫個不停。你們哪裡知道,就在這座城下,有二百個同志犧牲了,永遠離開了我們……”扎爾基的聲音像繃緊的琴絃一樣,鏗鏘作響。“為了我們的幸福,為了我們的事業,他們毫不猶豫地獻出了生命……現在全國各地,各個戰場上,都有人在流血犧牲,在這樣的時候,你們倒在這裡尋開心。”他突然轉過身來,朝主持會議的人說:“而你們呢,同志們,卻找到了他們頭上,找了這麼一幫人來開會。”他用手指著臺下。“難道他們能懂嗎?不可能!飽漢不知餓漢飢。這裡只有一個人響應了號召,因為他是窮人,是孤兒。沒有你們,我們照樣幹。”他憤怒地朝臺下喊道。“我們才不來求你們呢,要你們這號人有什麼用!你們這樣的,只配吃機槍子彈!”他氣呼呼地喊出了最後這句話,跳下臺來,眼皮都沒有抬,徑直朝門口走去。

今日歡呼孫大聖,只緣妖霧又重來。