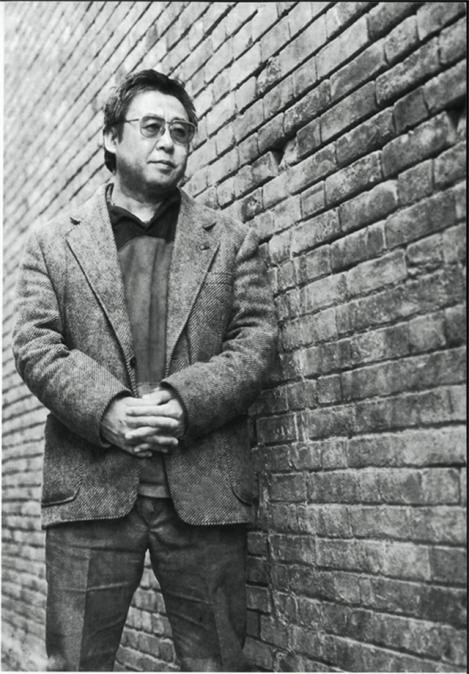

“我是一個地道的農民的兒子,我個人認為這個世界是普通人的世界......作為這個世界裡的一名普通勞動者,將永遠把普通世界當作我創作的一個神聖的上帝。”——路遙

路遙憑著將普通世界奉為創作之神的宗旨,寫了《平凡的世界》這本激勵萬千青年的書。

作為榮獲茅盾文學獎的陝西作家,路遙卻拿不出路費去領獎,無奈之下只好向弟弟王天樂借錢。

這已經不是他第一次拿不出領獎的路費了,早在1983年,他的《人生》在北京獲獎,他就險些沒能去領獎。

當時,路遙心裡懷著愧疚給弟弟打了電話,抱著話筒半天沒能講清楚,他知道,弟弟不過是一個礦工,靠雙手挖出的黑碳勉強生活。

這讓他怎麼開這個口?

但是弟弟王天樂心裡卻很明白,哥哥為了寫《人生》,近一個月裡每天工作18個小時,渾身如同燃起大火,五官潰爛,招待所的所長都以為他神經錯亂。

這次能夠獲獎,對哥哥來說是他寫作生涯的里程碑,於是答應了哥哥,幫他籌集路費。

他找到工友借錢,又自己東拼西湊,總算籌到了500元,細細碎碎的錢被小心地展開缺角,交到了路遙手裡。

路遙攥著筆錢去了北京,拿到了1300元稿費,但是除去路費和生活開銷,竟也不剩什麼了。

就如路遙的好友海波曾經說過的那樣:“他窮的原因並不複雜,一是掙得不多,二是花得不少。”

所以王天樂還是自己勒緊褲腰帶,用了大半年的時間,才將這筆錢還給工友們。

按照常理,經歷過一次財政危機的路遙應該積攢些錢,可是獲茅盾文學獎後,路遙還是再一次向弟弟開口借錢了。

這次的路遙沒有太多的情緒起伏,眼中隱隱有些暮色,在電話另一頭的弟弟沒在意哥哥的情緒,只是久久沒有應答。

即使王天樂只是一位礦工,他也明白茅盾文學獎是怎樣厲害的獎項,但是他真的拿不出一分錢了,幾經思索,他決定向延安地委副書記馮文德尋求幫助。

所以路遙能去領茅盾文學獎,還是用了馮文德資助的5000塊錢。

至此波折後,路遙說:“以後別再獲獎了,要是拿下諾貝爾文學獎,我肯定找不到外匯,我沒路費去領獎。”

作為紅極一時的作家,路遙如此貧困的原因可謂是眾說紛紜,流傳最廣的,還是海波說的,掙得不多,花得不少。

如果說《人生》獲獎時路遙想過財名,那麼《平凡的世界》問世後,則是徹底地獻祭了路遙對世俗的執念。

他說:“錢當然很重要,我每天都在為錢而受煎熬,可是我又覺著,人活這一輩子,錢並不是唯一。”

其實他趁著《人生》的名氣,跟隨讀者的口味再次創作,肯定可以成為“暢銷書”作家,獲得名利,但是他志不在此。

路遙對寫陝北有著別樣的執著,他在《早晨從中午開始》中寫過:人不僅要戰勝失敗,而且還要穿越勝利。

路遙認為,此時自己讀書的目的已經不是為了“脫貧”,而是讓自己的精神真正富有。

路遙的“文學教父”柳青的一句話更是激發他的鄉土情結:“我這輩子也許寫不成陝北,這個擔子你應該挑起來。那麼偉大的一塊土地,沒有陝北自己人寫出兩三部陝北題材的偉大作品,是不好給歷史交待。”

所以路遙在完成《人生》後,並沒有留在城市裡,而是回到了生養他的黃土高坡。

他放棄了當時流行的華麗精美的文學形式,選擇用粗獷的文字,去展現陝西人民的骨血,去描繪中國農民的時代。

現在有很多人抨擊路遙的《平凡的世界》與《人生》在結構上出現了嚴重的重複,不配成為時代的代表,可這恰恰就是路遙精神得以傳承的關鍵!

這是他在《人生》獲獎後得出的結論——每個人的人生都可以被重新譜寫。

他推翻自己,涅槃重生。

“作家的勞動絕不僅僅是為了取悅當代,更重要的是給歷史一個深厚的交代。”

他寫純文學賺不到一分錢,僅靠著千字30元的稿費維持生活,比起同時期當紅作家的稿費,他實在賺得不算多。

他堅信,用文學去爭名奪利無法抵抗對貧困和失敗的恐懼,只有真正的寫作,才能得到生命的救贖。

他逃離城市,下煤礦,上山嶺,在田野席地而睡,在土屋倚燈創作。在他那個昏暗狹小的屋子裡,堆滿了重達數噸的報刊,每一張都被翻閱到起了毛邊,書案上壘得老高的筆記,字字手寫,句句泣血。

每一天,他都要寫滿5000字,不寫完絕不放下筆,即使小腿痙攣,即使頭暈咳血。

在他歷經六年煉獄寫完《平凡的世界》時,他狠狠地將手中的筆從窗戶裡扔了出去,劃出一條筆直而短促的直線。

他從書桌邊緩緩站起,眼前的漆黑慢慢消散,靜脈曲張的小腿幾乎支撐不住沉重的身子,但他還是邁出步子去看了看鏡子。

那是一張過分憔悴的臉,面板沒有一點光澤,反而佈滿了溝壑,路遙想扯一下嘴角,肌肉都協調不起來,只從眼角流下一行濁淚。

這六年,他過的就像一名囚犯,在激動地等待刑滿釋放的那一天,這不是在完成一本書,而是去觸控他祖祖輩輩的生命!

如此勞其筋骨的不是上天,而是路遙他自己。

從前,都是他無力對抗命運的驅使,深陷泥沼,無可奈何之下,他以閱讀和創作為動力去躲避苦難。

但是這次,他主動的選擇苦難,他主動的感受苦難,他主動的描摹苦難。

不幸的童年將要用一生去治癒,做出這樣獻祭自我的決定,取決於他幼時的殘酷經歷。

凌晨,天還擦著黑,陝北榆林清澗縣的村民都沒起床,只有一家破敗的小屋裡傳來悉悉索索的起床聲。

母親做了一頓異常豐盛的早餐,親眼看著路遙一口一口地吃完,彷彿要將他的樣子刻在腦海裡。

父親和七歲的路遙準備完畢,父親看著還在睡夢中的七個孩子,他們緊緊地縮在一床被子裡,又看了看身邊睡眼惺忪的路遙,狠狠心,還是帶著他出了門。

父親低著頭走在前面,路遙跟著父親的鞋印,一步一步地往前走,面朝黃土背朝天。

此時的路遙還在回味著今天的早飯,那是他記事以來為數不多的飽餐,他沒有在意父親沉重的腳步,而是看著母親為自己做的新鞋,鞋尖上沾了灰塵。

可是父親沒有給路遙擦鞋的時間,只是往前走,直到路遙眼睜睜地看著新鞋被磨壞了,就像他之後甜少苦多的人生。

父親沒有放棄趕路,只為他找了一雙破草鞋。半路上,他從衣服的夾層裡摸出僅有的兩角錢,買了一碗油茶,看著路遙吃完了,自己一口也沒吃。

當時路遙就知道,他已經再拿不出一分錢。他也從父母看他吃飯的眼神中讀出,這是他們能給他的最後滋養。

父子倆一路討飯到了大伯家,兩人已經走了70裡的山路,父親說是帶他來這玩玩,住幾天。

路遙聽著父親的話,他明白,父親是要拋棄自己了,這樣拙劣的謊言已經瞞不住早熟的路遙。

但是路遙不僅早熟,而且懂事,他早就看出家裡養不起8個孩子,自己最聽話,就被過繼給伯父了。

路遙明明心裡什麼都知道,卻還是表現出對父親深信不疑的模樣,他親眼看著父親在清晨夾著包袱,像小偷一樣溜出村子。

路遙就躲在不遠處的老樹後,濃濃的晨霧朦朧了雙眼,他看著父親的背影越來越遠,卻死死咬住嘴唇,沒有發出一點聲音,彷彿只是來和父親做個無聲的道別。

就這樣,路遙在伯父家住下了,他沒問過一句父親什麼時候回來,伯父伯母對他也不差,家裡貧困,還供他讀書。

但是貧窮是人心裡跨不過的成見,破爛的衣服,二手的文具和書,都成為路遙被嘲笑的理由。

路遙給同學起外號,編順口溜反擊,成為他用文字保衛自己自尊的最初嘗試。

與貧困相佐的還有飢餓,可以這麼說,路遙從出生到上大學,都在忍飢挨餓。

在親生父母家,兄弟姐妹搶食吃不飽;到了伯父家,為了讀書節衣縮食,一個月只用25斤的糧票過活;到了大學,更加勤工儉學,老三樣加開水衝菜湯就算大餐了。

可是在這樣飢寒交迫的日子裡,他還是沒有放棄學習寫作,他傾盡所有閒暇時間在縣裡的圖書館,連拉大糞的空閒都不放過。

他將這段經歷,剖析式地對映在了《人生》主人公高加林的身上。

“不到半個小時的時間,高加林已把糞車裝得滿滿的,糞池裡剩下的糞便差不多還能裝一車。”

這段描寫 ,不難窺探出路遙年輕時為了生存所做過的苦工,也真正的理解了他所說的“奉生活為創作的上帝”。

在他寫《平凡的世界》時,更加是以自虐的方式苛待自己。《我渴望投入沉重》中就寫到,他為了作品,吃得很少,從不出門,連肝病也不去治,只是一心寫作。

這樣的生活甚至到了他成名也沒有改變,那麼怎麼能說他“花得不算少”呢?

原來,為了讀書寫作,路遙很少在意生活的質量,只有一樣不能含糊,就是煙。

在那個年代,別人在抽旱菸時,路遙就開始抽精品煙了,黃果樹,三五,中華,越是到寫作的時候,他越是抽好煙。

每當路遙動筆時,屋子裡必然煙霧繚繞,他這一生沒什麼樂趣,就是對煙近乎依賴。

在寫《平凡的世界》的6年裡,只要沒靈感了,就抽菸,平均每天要抽夠兩包煙,才能寫完5000字,連路遙自己都說過:“我的文章都是用煙換來的。”

在他的作品裡面也不乏對吸菸的描寫,幾乎每個角色都會抽菸。

“高加林把掏糞前脫下的羊皮坎肩穿在身上,掏出兩根菸卷,一人點上一根,圪蹴在架子車旁抽菸解乏。”

在寫下這段文字時的路遙,肯定狠狠吸了一口煙,絲絲縷縷的煙霧迷濛住雙眼,眼前顯現出自己年輕時的樣子。

甚至在《平凡的世界》這本書裡還有對吸菸階級的描寫:“莊稼人和攬工漢這類勞苦老百姓抽的都是旱菸鍋,有的是用孩子用過的作業本卷著吸,而幹部們則抽紙菸,就是卷制好的香菸。”

從這樣分明的吸菸等級,其中透露出來的是貧富的差距,所以不難看出,在路遙的意識裡,吸菸這事已經超越了動作本身,上升到了身份和尊嚴的層面。

在面對外界對他吸菸的質疑時,他回應到:“像我們這樣出身的人,最大的敵人是自己看不起自己,需要一種格外的張揚來抵消格外的自卑。”

貧窮的烙印在路遙靈魂上留下一塊疤,貧瘠荒涼的黃土地是他的底色,即使成為文學巨匠,也難改變刻入骨髓的憂鬱。

但這也成就了他文學作品中,磨滅不去的悲情色彩和倔強的硬漢情懷,充滿沖鼻的菸草和火石味兒。

只是這個時候的路遙,一個月工資加上稿費也就一百多塊錢,不僅要寄給父母和妻子,還要負責自己的開銷,日子過的是捉襟見肘。

就在這樣緊巴巴的情況下,路遙還是堅持抽好煙,如果將每天的煙錢鋪算開來,20塊錢一天,抽了六年,花了4萬在買菸上。

在80年代那個樸素的時期,路遙就抽了4萬塊錢的煙,而當時他《平凡的世界》的稿費一共也就3萬塊錢,入不敷出。

毛姆曾經說過:災難不幸在大多數情況下只能使人們變得心胸狹小,報復心更強。

那麼路遙就是那個小部分,他對給他帶來災難的世界報以初戀的熱情和宗教的虔誠,他對人類的熱愛超越了貪瞋痴念,是文壇上真正的苦行僧。

他沒有因為磨難而變得唯利是圖,他大可以用名氣寫一些垃圾出來賣錢,甚至只是吃上一頓有油水的飯,或是治病。

可是他沒有,他還是以灰卡服為禮服,吃粗茶淡飯,沒有身體上的一點享受,他唯一的開銷——煙,還是為了創作。

他當時已經患了嚴重的肝病,常年的久坐寫作讓他的關節也不堪重負,可以說他全是靠著煙來緩解疾病的折磨。

所以眾人對他抽菸的責備,在他為文學嘔心瀝血的前提下,顯得有些苛刻了。

自1960年路遙處女作詩歌《我老漢走著就想跑》,到1981年他的成名作《人生》完稿,再到1991年《平凡的世界》獲茅盾文學獎,路遙花了31年完成了自我的文學革命,成為了真正可以挑起傳承陝西擔子的文學作家。

但是就在1992年11月17日8點20分,年僅43歲的路遙,在西安西京醫院病逝了,最後留給世人的不過一本《早晨從中午開始》,一本《路遙文集》。

他留給妻子的遺物,就是他存下的一萬塊稿費,貧窮了一輩子的路遙自知時日不多,將這筆錢存得好好的,從未動過。

所以在今天如果還有質疑路遙人品的聲音出現時,大可以用路遙的話回覆他:

生活總是這樣,不能叫人處處都滿意,但我們還是要熱情地活下去。