作者/劉師爽

返回華北,我總是念念不忘東北家鄉的一位老同學,特別在晚上我一個人喝酒的時候,想著他也在孤獨的自斟自飲,頻繁地抽著煙,桌子上的醬碗裡斜插半顆大蔥,碗旁有幾塊鹹菜和一堆花生米。他很少動筷子,從吃喝數量上相比,他的酒量遠遠超過他的飯量。酒是掩護他生命的主要熱能。他在家喝夜宵,習慣喝完二兩白酒再喝啤酒,我問他要喝多少啤酒?他總是很節約的回答:“若干”。他喝啤酒的習慣是把倒完酒的易拉罐咔嚓咔嚓地捏扁,然後瀟灑地往身後一拋,以咣噹當的清脆響聲來斷定酒倒得是否乾淨,什麼時候聲音停了,他才開始計數散落地上的空罐。酒後他臉面潮紅地緩緩站起來,端著晾衣掛似的肩膀,揚起硬如木棍的雙臂,邁著橫斜不定的交叉步到他的單人床頭,倒床便似醉非醉地說:“老婆在天上看著我,兒子在上海監控著我……”牆上一幅幅寂靜的冰雪畫與他相伴,有的墨跡未乾,那是耐心等待他醒來再補上幾筆。這是我回憶老同學喝宵夜酒時的生活狀態。家鄉人都說他把冰雪畫出了水平,我看他的夜酒也喝出了水平。對某些藝術家來講,酒是點燃孤獨心靈的火種,它使一種瘋狂式的靈感在火焰中跳躍,缺少這樣的瘋狂,豈有星光燦爛,更不足以產生大畫家。哲學家叔本華說“要麼孤獨,要麼庸俗”,老同學摒棄後者,他不懼怕孤獨,且在安於孤獨中與筆墨切合,從而超越孤獨,進入唯美的藝術境界。好的孤獨潛藏著巨大的生命能量,藝術家的成長和蛻變,正是在恪守孤獨中深自砥礪。畫家陳宇飛出生在雪鄉,他把六十五歲前的大部分精力投入到冰雪畫創作中,以此造就了他個性化的藝術人生。他把冰雪之美認作是最純潔的善,把創造的冷域之美當作最高階的樂趣。他努力以特有的“冰雪聰明”之筆,釋放出一種純潔無暇的“冰雪精神”。在我回鄉所寫的四十八篇日誌裡,曾多次提到陳宇飛,因為我們常相聚,就常有感觸。步入老年的我們,精神和娛樂上還能這樣如膠似漆地粘在一起,牢固的友誼一定是經過多年的鐵打鍛造。經歷風雨人生五十年,認可與包容僅是個虛幻的名詞,個人的磨難或與朋友間的痛徹心扉都成為過去,更不足掛齒。唯有情真意切地自尊自重,拿出敬意和感恩,體貼和問候,才能老而彌堅,不離不棄向前走。這篇文章是我在夜晚獨自端起酒杯時,冥冥中與他空杯對飲,心靈相互產生撞擊,是苦酒蕩心催逼出的文字。現在宇飛睡著了,做著他冰雪和暖酒的美夢。黎明起床,他還要執筆潑墨。為不打擾遠方的他,我也該收筆了。

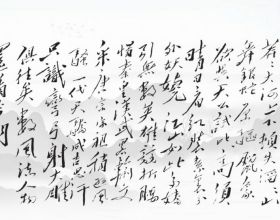

陳宇飛冰雪畫作品欣賞