從古至今,才子佳人之間的軼事向來是讓世人頗感興趣的,一來主人公是有才情有樣貌的俊男美女,二來他們之間那種讓人上頭,若即若離的關係。

在民國有這麼一位畫家,他就非常幸運,不僅遇到了一位佳人,還與她保持了一生的情誼。

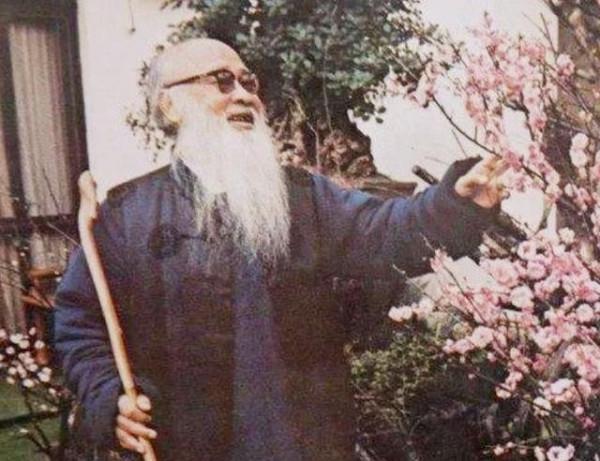

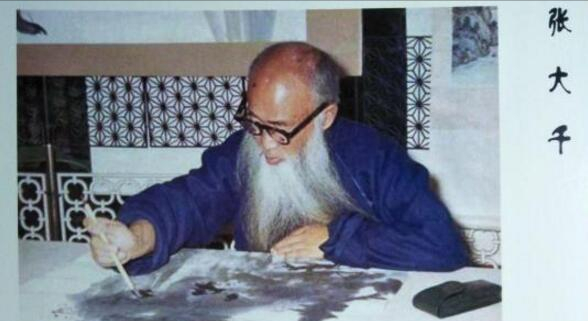

他就是近現代畫家中的代表人物,被世人所稱道的“南張北齊”中的“南張”——張大千。

這位靠才華吃飯的大畫家沒想到,自己本來就是想臨摹了幾張假畫賣一賣補貼生活,沒想到卻偶然遇到了一位能夠相伴終身的紅顏知己。

要麼說人與人之間的緣分就是這麼奇妙,一張假畫竟然就把素昧平生的一對男女緊緊拴在了一起,恐怕連小說都不敢這麼寫。

真畫家賣假畫

1899年的四川內江,一戶姓張的人家迎來了他們的第八個孩子,取名正權,也就是後來的張大千。

張大千五歲與長姐讀《三字經》,八歲同擅長剪紙的母親曾氏學作畫,過人的繪畫天賦從那個時候開始顯現出來。

但家人那時候都沒有注意到這一點,於是張正權和其他孩子一樣按部就班地讀書上學,並於1917年前往日本留學。

在平時課餘時間,張正權堅持練習寫詩作畫,當時他的哥哥張善子也同在日本,他給了弟弟很多支援與鼓勵。

1919年,留學兩年的張正權從日本回到四川,對畫畫的熱愛讓他堅定了自己往後要走的道路。

回到家沒多久,張大千青梅竹馬的未婚妻就去世了,因為未婚妻的突然離世,悲痛不已的張大千選擇去寧波的天童寺出了家,取法名大千,張大千這個名字後來跟隨了他一生。

出家三個月之後,張大千沒有回四川而是直奔上海,他準備去拜師學畫了。

起初,隻身赴上海拜師學畫的張大千並不順利,一個名不見經傳的毛頭小子,就算你畫畫的再好又有什麼用,誰能知道呢。

正應了那句話,“酒香也怕巷子深”啊,無奈作畫不能成名,自己還要每天過著食不果腹的日子。

張大千心想,跟父母豪言壯語一大堆,現在灰頭土臉地再回去嗎?絕對不可能,那就得好好想個辦法了。

既然我沒有名氣,所以我的畫沒人買,那我賣有名氣的人的畫不就行了嗎,拿我的筆借別人的名氣來“變現”,真是個好法子。

畫畫的人誰還不是從臨摹名家畫作一步步走過來的,所以這可難不倒張大千,經他觀察,上海灘這幫“老克拉”最喜歡的是古畫。

於是張大千就瞅準“市場”,投其所好,我就給你用臨摹的古畫以假亂真。

少年輕狂,才情肆意,隨手一畫什麼石濤趙孟頫全都不在話下,你愛什麼我就畫什麼,長年累月的張大千練就了一身“造假”本領。

關鍵是因為畫技好天賦高,這以假亂真的本領真的“騙”到了上海灘幾乎所有愛好古畫的名流紳士。

當時在上海名畫鑑賞圈大家最愛的非石濤莫屬,張大千得知這一訊息,立即跟“影印”似的批次產石濤畫作。

沒想到這個毛頭小子的“高仿”竟然讓上海的名流們當真跡瘋搶,張大千一邊摸著越來越鼓的腰包暗喜,一邊繼續繁榮他的“假畫產業鏈”。

因為張大千仿石濤確實達到了以假亂真的地步,所以在知道張大千買的是假畫之後,他反而多了一個名號,“石濤在世”。

齊白石向來對張大千這種賣假畫的卑劣行徑嗤之以鼻,但張大千就是靠賣假畫得到了他人生的“第一桶金”。

這種行為確實有些無法評價,你說他技不如人吧,人家的假畫真到幾乎沒人能鑑別出來,再看他的職業操守,一個真畫家賣假畫,這是在是讓人感到矛盾。

張大千一跪知己

張大千把假畫生意做的是風生水起,所以來找他買“真跡”的富商大賈也越來越多了。

某天,一位穿戴頗為講究的寧波人來到畫廊用50大洋痛快的買走了一副石濤“真跡”,這個叫李茂昌的寧波人從上海輾轉回到家鄉,著急心切的要把自己的收穫給女兒看。

祖雲吶,你看,這是我剛從上海一位藏家那裡花高價買來的,絕對的石濤真跡,你看看這筆法,這韻味。

李茂昌的女兒李秋君歪著頭看這幅“真跡”看了大半天,轉頭對李茂昌說,爹,你被人騙了,這明顯是仿石濤的畫作。

跟李茂昌說完,李秋君又自言自語的說,雖說是仿品,但是這畫工也的確了得,一般人根本看不出真偽,臨摹此畫的人也絕對不簡單吶。

李茂昌知道女兒從小就學畫愛畫也懂畫,所以他對李秋君的斷言非常感興趣,此刻父女倆倒是沒有為買了假畫懊惱,而是都對這個作畫之人充滿了濃厚的興趣。

於是李茂昌開始尋找女兒口中的這位天才畫家,從上海繼而輾轉全國,用了近兩年時間苦苦尋覓,最終才找到了張大千。

當時李茂昌只有二十多歲,風流倜儻的張大千出現在李茂昌面前時,他一時覺得是自己又找錯了人,但經過一番交談,李茂昌說出買畫的原委,張大千哈哈一笑想著,原來這也是被自己“騙”過的顧客之一啊!

自己用假畫騙了李茂昌,人家還苦尋自己兩年,張大千內心感到十分愧疚,說什麼也要把買畫的錢退給對方。

但李茂昌卻拒絕了,但他執意邀請張大千到自己家裡來做客,小住,此時的李茂昌是有私心的,家裡那個傾慕他已久的女兒正苦苦等候著這位知己呢。

後來在李茂昌幾次的盛情邀請下,張大千去往寧波李茂昌的府上。

當張大千來到李府,一進客廳,沒見主人,卻先被一副巨幅的《荷花圖》所吸引。

一根枯莖、一支殘荷、一塘淤泥......清冷淡雅的氣息隨即撲面而來,張大千醉心鑑賞,甚至都沒聽到他身後的腳步聲。

張先生喜歡這幅荷花圖啊,李茂昌在張大千身後說。

真是山外有山人外有人啊,此畫氣勢技法一定是位所作,但看字型又有女性溫婉夾雜,一時令我感到不解,此畫作者若在此,我定當跪拜為師,張大千言語激動的說。

李茂昌笑而不語,張大千問,此畫作者是否還在世,若在世我一定要拜他為師!

李茂昌說,不僅在世,而且你晚上的時候自會見到。

待到晚宴之時,張大千隱約看門外走來一位清麗俊秀的女子,李茂昌隨即起身與張大千說,這是小女李秋君,也是那幅《荷花圖》的作者,鷗湘館主。

此時的李秋君因為跑了一路,小臉累得紅撲撲的,髮髻還有些鬆散,那嬌憨模樣實在可愛極了。

秋兒你看,這就是那幅畫的作者,你崇拜已久的張大千,說完又轉向張大千說,快來見過你師傅吧!

張大千反應了一下,然後拉開座椅撲通一聲跪在地上說,晚輩蜀地人張大千見過師傅。

彼時你是未出閣的嬌憨小姐,我是肆意輕狂的少年天才,雖然男兒膝下有黃金,但張大千這一跪卻比金貴。

相遇恨晚,二跪秋君

能讓張大千一個大男人甘心跪拜為師的人得有多了不起,而且她還是一個女人。

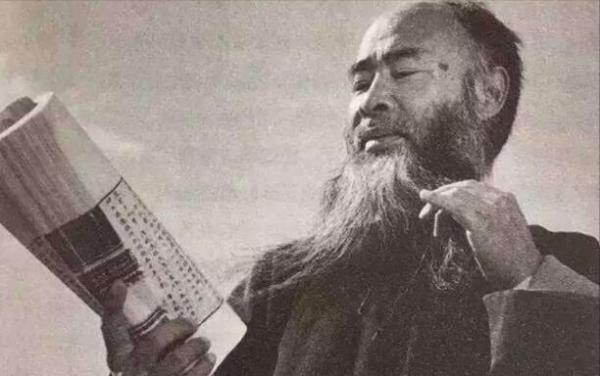

李秋君,1899年出生於浙江一個富庶人家,名祖雲,字秋君,號稱鷗湘館主。

因為家境優渥思想開明,雖然李秋君是個女孩子,但她很小就隨大哥學畫,長大後拜師在吳淑娟門下,為她的藝術事業打下了堅實的基礎。

怪不得李茂昌拿著行家都看不出真假的“石濤真跡”給李秋君看時,她便只看一眼就分辨出真假,原來她是個真行家。

自晚宴相遇之後,張、李二人每日默契對談,切磋畫技,張大千乾脆在李府設了一個自己的畫室,畫室就在李秋君所居的後樓,兩人除了不同屋而眠,其餘的時間幾乎是形影不離。

談詩、作畫、談天、賞月,李府見證了這對璧人所有風花雪月的浪漫,他依戀她的知心,她愛上他的才情。

在李府的大半年裡,他對秋君一口一個三妹相稱,但聰明的的二人心裡都清楚,在這個花樣的年紀裡,兩個如此般配的人,怎甘心以兄妹的關係繼續相處。

但張大千在未婚表妹過世後,經由母親安排又娶了親然後還納了妾,已經有兩位妻子的他如今還陷入這樣的境遇。

一日張大千正在給四川的妻妾寫家書,恰逢李秋君遇上,她乾脆試探著在張大千旁邊說了一句,你若是再納一個大小姐做妾,那該是齊人之福了。

張大千想著這是否就是命運的錯弄,在錯的時間遇見對的人,此時的他已經悄悄刻了一方寫著“秋遲”的印。

張大千在畫室挨著一個姿勢呆了一整天,直到李秋君擔心他進去給他送茶,才發現他就這樣一個人乾坐了一天。

還沒等李秋君把茶盞放穩,張大千便跳到地上撲通一聲又跪了下去,說,我的三妹,我張大千雖然年少輕狂,一生為畫生為畫死,你將是我畢生唯一的知己,但若讓我納你為妾,我萬萬做不到,我不能折辱了你,那樣我會遭天譴的。

這一跪不同於第一次那樣,是兩人初見時的欣喜,這一次是張大千為了愛而剋制愛的決心。

李秋君是個極其聰明的人,她明白張大千的苦衷,自此以後二人各自默契地把對對方最深的愛埋入心底,至此以後,他是八哥,她是三妹。

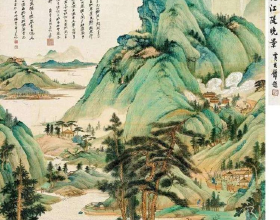

張大千與李秋君《紫陌尋春圖》

年華不復,只恨秋遲

30年代初,李秋君隨張大千去了上海,在上海國立美術學校做了一名教師。

在生活上,這位三妹一如既往地照顧著張大千的飲食起居,甚至是收徒這種事情,張大千忙碌時也讓三妹代選,弟子們都管李秋君叫師孃,她也只是笑著默許。

張大千雲遊四方,但是無論走到哪,產生的見聞都會第一時間拿起筆寫好書信與遠方的三妹分享,他們之間通訊的習慣延續近40年,雖無名分,但她仍是他心裡最重要的那個人。

1939年,張大千特意協四夫人雯波從成都出發到上海給李秋君過生日,李秋君感到十分驚喜,臨行前她拉著雯波的手說,好妹妹,一切都要以他的身體為上,看著你每天都能在身邊照顧他,這多好啊!

抗戰期間,李秋君與何香凝等人一同組織成立了災童救護所,工作繁瑣又危險,張大千萬分惦念遠在淪陷區的三妹,他曾多次寫信勸說她趕快來到自己身邊,但都被李秋君拒絕。

1949年,張大千旅居南美,他每到一處,都要收集一些泥土,裝在寄給三妹的信封裡,寫上“三妹親展”。

直到張大千去世,他已經攢下十幾個未被啟封過的信封,而他的心意就像他寫著“秋遲”的那方印一樣,變成了兩人終身的遺憾。

1945年抗戰勝利後,張大千曾激動的為此作了一幅名叫《蒼莽幽翠圖》的畫作,畫上蓋有“秋遲”的印。

張大千把畫交給友人謝稚柳,希望他把畫帶去上海展覽時,李秋君可以看到,看到他那一方寫著“秋遲”的印,回憶他們純潔而濃厚的知己之情。

但遺憾的是,畫還未被展出就被沒收,直到1984年這幅《蒼莽幽翠圖》才被歸還給謝稚柳,而此時的李秋君早已去世,張大千也遠在異國他鄉。

張大千這幅飽含激情與思念的畫作終究沒能被三妹親眼所見,這幅畫是除了兩人這一生不能廝守之外的另一個遺憾。

就像那方刻著“秋遲”的印,一切的一切,始終是太遲了。

1973年,李秋君病逝,此時的張大千正在香港舉辦畫展,聽到這個訊息的他長跪不起,頓時精神恍惚。

曾經張大千在給李秋君的一封信中寫過,三妹啊,人生最大的憾事莫過於生不能同衾,死不能同穴,你我雖然一同寫過墓誌銘,但是他日能否同穴,真的是個未知數。

三妹,猶記當年初見你時,你那一臉嬌憨的模樣,刻骨銘心彷彿昨日......

人生若只若初見多好,她是他打算一跪拜師的繪畫大家,他是她一生愛而不得的藍顏知己。

可能這時間太般配的總沒有完滿的結局,正應了那句詩,世間好物不堅牢,彩雲易碎琉璃脆。

自1939年張大千為李秋君到上海賀壽,直到1973年李秋君病終,他們再未見過一面。

戲劇化的相遇,偶像劇般的愛情,張大千和李秋君兩人都太剋制了,怨只怨在錯的時間遇見了對的人。

他不願她才貌無雙卻下嫁做小,她理解他思慮周全為畫生死,從此孤身一人,終身未嫁。

喜歡是放肆,但愛是剋制,這句話說的就是張大千與李秋君,相逢恨晚卻愛不逢時的知己,都把自己一生最赤誠、最純潔的愛留給了對方,一生惦念,卻無法相守。

該遺憾還是該羨慕?遺憾相愛的人不能相守,最終只能天各一方,各自終老。

羨慕什麼,羨慕他們把對方放在心底最重要的位置,一輩子未曾變過,羨慕他們舉世無雙的知己之愛,雖不能得但心靈相守。

1983年,在三妹走後的第十年,張大千離開了這個世界,或許在另外一個時空,三妹和八哥終於能夠無拘無束的相愛了。

三妹李秋君臨終也沒看到印著“秋遲”的那幅畫,沒看到也好,倘若看到了那兩個字又會勾起她一生的遺憾。

關於張大千,或許她想留住的,只有在李府的那段時光。

朦朧曖昧的情愫在畫紙和筆墨間流淌,兩人開啟畫室的窗戶,恰好外頭秋意正濃,而他們誰都沒有再錯過......