文 / 吳曉波

01

今天,一個旅人第一次到杭州,他首先想到要去的地方是哪裡呢?

答案是西湖或靈隱寺。這是兩個必達之地,無非先去哪一處而已。

如果城市是人類聚居的一種文化存在,那麼,它的核心內涵,就不應該是物質而是精神。精神以不同的方式呈現,可以是宗教、繪畫、音樂、文字、傳說,或者是承載了這些元素的建築物、風景、器皿或街道。

在唐代之前,西湖還沒有被白居易和蘇東坡們點化,並不出名,甚至連西湖這個名詞都沒有出現。而靈隱寺則已經聲名遠播了,它可以說是杭州的第一個文化核心。甚至在我看來,先有靈隱寺,再有精神意義上的杭州。

種下靈隱這顆文化種子的,是一位叫慧理的和尚,他居然是西印度人。

慧理的生卒年已經不詳,史載,他是在東晉咸和初年(326年)來到東土,由中原雲遊南下,328年,到了錢唐的武林山。他望著一座奇石獨秀的山峰嘆了一口氣,說了一句話。

02

在慧理和尚講出這句話之前,我們先來簡單梳理一下過去幾百年的中國和杭州。

自大禹建夏朝以來,華夏文明的鐘擺長期搖擺於黃河流域,長江中下游一帶則以東夷的身份存在,在文明的意義上,要麼是沉默的,要麼是對北方的呼應。

漢朝代秦之後,錢唐縣仍然隸屬會稽郡,之後又被改為泉亭、餘杭等名。

東漢時期,時人興修水利,從寶石山至萬松嶺修築了一條海塘,從此出現了一片與江海隔斷的潟湖。這便是日後滋潤杭州千年的西湖。因為它是從錢塘江口隔絕出來的,就被叫作錢塘湖。很長的時間裡,農民在湖裡種植茭蓮,在水淺的地方圍湖造田,湖水用來飲用和釀酒。“西湖十景”之一的麴院風荷,“曲”字原為“麯”,便是釀米酒的地方。

到了天下紛亂的三國,東吳割據江南約半個世紀,國主孫權一族出身錢唐附近的富春縣(今杭州富陽區)。今天富陽龍門古鎮的居民,仍以孫氏後裔自居。

3世紀末至4世紀初,統一了三國的晉朝爆發“八王之亂”,五胡趁機內侵,北方陷入空前的兵禍。317年,士人大族“衣冠南渡”,在金陵(今南京)另建漢人政權,是為東晉。在中華史上,這一事件是中國文化重心由北南遷的轉折性時刻。

從東晉到之後的南朝四代——宋、齊、梁、陳,270餘年,錢塘江北岸的人口漸漸增加。549年,梁武帝升錢唐縣為臨江郡——相當於現在的地級市,這是錢唐升級郡治之始。587年,取代梁朝的陳朝又將這裡改為錢唐郡,郡治就在錢唐縣。

東晉之後,文化史上最重要的事件,是佛學的普及和漢化。

佛教起源於古印度,約於西漢末年東傳到西域。唐太宗時期,玄奘萬里取經,普法中原。在後來的數百年裡,佛教日漸漢化和文人化,誕生了極具中華特徵的禪宗。“衣冠南渡”之後,佛教在江南一帶迅速傳播。因政治的黑暗和壓抑,東晉文人避世情結嚴重,佛學教義正合其意,終成主流思想。

葛兆光在《中國思想史》中論及:

公元四世紀中葉以後,相當多的佛教僧侶活躍在南北各地,使得佛教思想漸漸進入中國思想世界的主流,佛教思辨漸漸成為中國知識階層思想興趣的中心。

* 葛兆光:《中國思想史·第一卷》第四編第五節,復旦大學出版社2001年版。

慧理和尚誤打誤撞地站在武林山下的那一刻,正是在葛兆光所概括的這一轉折時期。

03

此時,展現在慧理眼前是一座突兀奇秀的山峰,“林木皆自巖骨拔起,不土而生”。他嘆了一口氣,然後說:

此乃中天竺國靈鷲山一小嶺,不知何時飛來?

佛在世日,多為仙靈所隱。

可惜那個時候沒有地圖,慧理所說的“中天竺國靈鷲山”到底是否存在,大概只有他自己心知肚明。而佛祖在世的時候,有很多仙靈隱居在這裡,則更只有靠想象力了。

不過,這一套既玄妙又新奇的說法,在當時卻一定是頗能打動人心的。

在構築了“神話起源”之後,慧理同時進行了地理名詞的建立,他把那一片山巒命名為“天竺”,峰命名為“飛來”,地名則是“靈隱”。

就在328年,慧理在飛來峰下的龍泓洞一側建了一座靈鷲寺,兩年後,在北高峰下建成靈隱寺,接著在下天竺建了一座翻譯經卷的翻經院,後來又相繼建成靈峰、靈順兩座寺廟,史稱慧理“連建五剎”。

在讀到這些語焉不詳的史料的時候,我是深深地被慧理大師折服了。

一個從西印度來的和尚,能夠在短短几年內一口氣建成五座寺廟,讓人真正驚歎他的經營能力,慧理算得上是一等一的“募款大師”。同時,這也從一個側面證明,在當時,佛教思想已經深入人心,尤其是那些有財力的知識階層。

另外還有一個常常被忽視的細節:當時錢唐縣的治所,就在靈隱山一帶。

因此,慧理所造的這些寺廟其實並不偏遠,甚至可以說,就在最毗鄰的城郊。當年的錢唐縣應該非常粗陋和狹小,到今天,考古人員還沒有發掘出縣治的具體方位和格局。而慧理五剎的修建,則打造出一個至高無上的文化地標,從此,這座城市有了靈魂,古杭州正式進入中國文化地理史的敘述範疇。

古今中外,信仰是人類親近神性的重要寄託。在西方有個說法,教堂塔尖的高度就是一座城市的高度,它既是建築性的,更是心靈性的。而在很多年前的中國,寺廟——除了宗教性的,還包括家廟、城隍廟或土地廟——往往是城鎮的心臟所在。一個顯赫的宗教場所如同無聲的召喚,讓塵世中的人們向之聚攏,並營造出獨特的城市氣質和文化氛圍。

隨著靈鷲、靈隱等寺廟的出現,在後來的五六百年裡,天竺山區附近先後又建成了法喜、法淨、法鏡、韜光等數十個大大小小的佛寺,形成江南一帶最為密集的寺廟群,時稱“天竺佛國”。

據傳,慧理當年經常晏坐在龍泓洞口的一塊岩石上冥思,後人稱之為理公巖。人們又在巖上建了一座高約八米、六面七層的理公塔。

在寫這本小書的時候,我一直試圖著捕捉杭州的“城市性格”——它最底層的文化基因是什麼,又是如何在歷史的層疊歷練下形成為今日的面貌。這是一個既具體又抽象的過程,如同人生的靈肉一體,在種種偶遇及宿命的安排下,呈現為各自獨特的內涵和表徵。

這座城市從來沒有出過深刻的哲學家、苦難的詩人抑或悲劇性的小說家,在一千多年前,就有人用“浮誕”來形容它。但它不夠廢墟化,沒有悲壯的屠城史。“偏安”是它的宿命,也戲劇性地構成為這座城市的個性。這裡出忠臣不出猛將,出文士不出哲人,出商賈不出賭徒,出談禪者不出苦行僧,甚至偶爾出了一個國王,也缺一顆逐鹿中原的雄心。

這是一座沒有拒絕型人格的城市,它被美景包圍,並一直淪陷於此。這裡的人們做任何事情都不夠激進,喜歡給自己留後路。

現在想來,原因也很簡單。他們家的後路裡有著一個靈隱和西湖,前者可以寄託靈魂,後者足以安頓肉身。如果對於杭州人而言,有唯一的一個哲學意義上的問題,它就是——如何好好地活著?

而這正是慧理建寺修塔的全部理由。

如果城市的本質是生活,而生活的本質是“好好地活著”。在這一點上,也許沒有一座中國都市,比杭州做得更好。

在後面的敘述中,你會發現,如果杭州有所謂的“城市性格”,它是由“人間佛風”“人文西湖”“偏安歲月”和“運河商流”這四個元素構成的。佛禪是靈魂,西湖是筋骨,偏安是個性,商流是皮肉,它們在不同的時代以各自戲劇性的方式生成,從而塑造了每一個生活在這個世俗空間裡的人。

04

東晉之後的南朝時期,佛學極度昌盛,所謂“南朝四百八十寺,多少樓臺煙雨中”,杭州與金陵正是當時香火最為旺盛的城市。

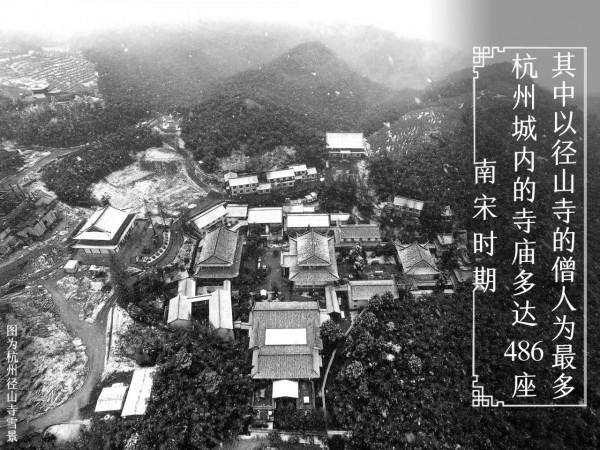

745年(唐天寶四年),法欽禪師在距離靈隱不足百里的徑山結庵,建徑山寺。到了南宋時期,杭州城內的寺廟多達486座,其中以徑山寺的僧人為最多,僅僧房就超過千間,為江南五大禪院之首。

當時,圓爾辨圓、南浦昭明等日本僧人遠渡來徑山學禪。歸國後,他們帶回的中國茶經典籍及徑山茶具,日後演化為“日本茶道”,他們建立的臨濟宗成為日本信眾最多的禪宗一脈,徑山因此成為臨濟宗的祖庭道場。

近代史上最後一位傳奇的杭州僧人是李叔同。這位風流絕代的津門才子,在33歲的時候到杭州當音樂和繪畫教師,38歲時(1918年)在虎跑寺剃度出家,法號弘一法師。1942年,弘一圓寂於泉州,骨灰遷回虎跑寺修建舍利塔。有一次,我去虎跑途經弘一塔,見塔角支著一捧野花,花已枯萎,上面插著一張粉色的箋紙,展開是弘一出家前寫過的那首最出名的歌詞:“長亭外,古道邊,芳草碧連天。晚風拂柳笛聲殘,夕陽山外山……”

自慧理到弘一,杭州佛緣,綿延千年不絕。對於杭州人來說,每年有數不清的日子和理由去燒香拜佛,這是一個宗教行為,但更像是一次次的郊遊。

從南宋到民國,西湖香市是全城一年一度最重要的宗教和商業活動,也是江南一帶最負盛名的大型市集。它開始於花朝(農曆二月十二日),結束於五月端午,時間長達三個月,幾乎是春季的全部。香市的範圍則包括靈隱諸寺、西湖北山路全線及吳山周遭。開市的那段日子裡,除了杭州市民,北面的蘇錫常和嘉湖,東面的紹寧溫,人們紛紛挎著香袋、坐著香船蜂擁而至。一直到今天的春季,杭州街頭仍然可見挎著黃色香袋來杭州上香拜佛的農村老婦人。

張岱在《西湖夢尋》中專有“西湖香市”一節描述當時景象:

有屋則攤,無屋則廠,廠外又棚,棚外又攤……

此時春暖,桃柳明媚,鼓吹清和,岸無留船,寓無留客,肆無留釀

杭州人善於把所有的事情都做成生意,把生意過成日子,把日子浸泡在一個又一個花枝招展的理由裡。

作者 | 吳曉波 | 當值編輯 | 楊帥

責任編輯 | 何夢飛 | 主編 | 鄭媛眉