每年5月22日,澳大利亞的約翰夫婦都會為他們面板略黑的兒子薩魯·布里爾利慶祝生日。

但他們知道,這天並不是薩魯的真正生日,而是孤兒院收養薩魯的日子。

儘管在領養的日子裡,他們給予了薩魯所有的溫暖。

但對走丟時已經五歲的薩魯而言,家庭的存在就像是紮根在他心裡的一根刺。

讓他不願停下尋找回家的腳步。

幸運的是,隨著科技發展,街景地圖的問世,

薩魯靠著模糊的記憶,花費了六年時間在地圖上尋找家鄉。

終於讓他尋到了那座隱秘的村莊。

時隔25年,他踏上了回家的步伐。

不抱任何希望的他,在這裡,竟然真的找到了同樣等了二十五年不願離開的母親。

母子兩人深情擁抱,這擁抱,勝過千言萬語。

今天,我們講的就是薩魯·布里爾利的故事。

獨自失蹤

1981年,薩魯·布里爾利出生在印度坎德瓦里,一個叫甘尼什塔萊的村莊。

他沒上過學,沒念過書,連字也不認得,一直以為自己的村莊叫吉內斯萊。

這為他之後尋找家鄉,增添了許多困難。

薩魯一生只見過父親兩面。

第一面是他出生時,他父親匆匆趕回來見了他一面。

第二面是薩魯三歲時,父親決然地為了娶另外一個女人徹底離開了家。

把幾個孩子的爛攤子,留給他的母親。

和毫無責任感的父親相比,薩魯的母親是個極其堅強的女性,她沒有被壓垮。

在女性地位極其低下不被允許工作的印度,她扛起了鋤頭和水泥加入了磚廠,為一家人的生存奔波。

這一切,都被薩魯幾個孩子看在眼裡。

薩魯並不是家裡最年長的,他上面還有兩個哥哥,古杜和庫魯。

為了給母親減輕負擔,兩個小孩經常去外面撿硬幣和找一些賺錢的法子。

薩魯有時和他們一起去,有時在家裡照顧妹妹梵尼蒂菲爾。

一家人就這麼勉強維持生計,生活雖然貧苦卻很幸福。

可是,不幸總是更偏愛本就痛苦的家庭。

1986年,薩魯五歲。

一天,哥哥古杜帶著他來到火車站轉悠。

平常運氣好的話,他們能在這兒撿到擠火車的客人掉下的硬幣和物品。

可是他們尋了一個早上,收穫少的可憐。

古杜突發奇想,決定帶著薩魯坐火車到另外一個車站撿東西。

薩魯一聽來了興趣,和古杜一起登上了一輛前往布林漢布林的火車。

兩個小時的路途讓薩魯昏昏欲睡。

古杜心疼跟著他起大早的弟弟,便讓他在長凳上睡一會兒。

薩魯半夢半醒間,聽到古杜說等會兒回來後,就閉著眼睡著了。

他不知道,這是他見古杜的最後一眼了。

不知道睡了多久,薩魯才從長凳上醒來。

看著周圍陌生的人群,他大喊古杜的名字,然而卻沒有人回應。

他在人群裡橫衝直撞地走著、問著,來來往往都是著急趕車的人,無人願意停下回答他的問題。

他小小的身影裹挾在龐大的人群裡,被迫踏上了一輛不知行駛到何方的火車。

在火車上,沒人願意靠近這個只知道哭,和大聲喊古杜的小孩。

後來哭著哭著,薩魯哭累了,斷斷續續地又睡著了。

醒來後,他隨便找了個車站下車,來到了距離家鄉一千六百多公里的加爾各答。

加爾各答位於印度東部恆河三角洲地區,屬於印度第三大城市。

這座城市使用的是孟加拉語和英語。

薩魯連印度語都說不明白,更別提其他了。

他只好在這座語言不通的城市裡流浪。

一個人的流浪

對於五歲的薩魯而言,他能活下來的唯一方式就是乞討。

他學著分辨垃圾桶裡能吃的和不能吃的食物。

在飯店門前虎視眈眈地盯著客人手裡的飯菜。

在飯菜掉到地上五秒後,他就衝過去撿起來吃掉它,雖然經常因為這被人拳打腳踢。

到了晚上,他就隨便找個橋洞窩在那裡睡覺。

還好當地屬於熱帶氣候,常年平均氣溫二十六七攝氏度,不然冷氣溫足以凍死他。

除了來自生存的威脅,還有另外一群不懷好意的人。

有一個鐵路大叔接近薩魯,帶他去吃了頓飽飯。

在覺察到薩魯不會說孟加拉語,並且是個失蹤的孩子後,他用手給薩魯比劃。

在薩魯找到家之前,他可以提供給他食物和住宿的地方,還帶朋友來看薩魯。

按理來講,薩魯應該開心地接受。

但是,他從大叔的眼睛裡看到了不懷好意的慾望。

潛意識裡他覺得這件事非常危險,便跑掉了,離開了他一直乞討的街道。

他跑到了另一個街道,準備像往日一樣乞討。

就在這時,他遇到了一個能聽懂他一點話的少年。

薩魯將自己的事情講給少年聽,少年把薩魯送到了警局。

由於薩魯根本說不清楚自己的家在什麼地方,警局只好將他送到了當地的孤兒院,“少年之家”。

少年之家是由印度與收養協會贊助的非盈利組織,負責接待想要收養孩子的家庭。

他們很喜歡身體健全又勤快好學的薩魯。

教他打掃衛生,整理內務,學習識字以及如何使用刀叉。(這個福利院接待的外國家庭很多,學習如何使用刀叉被認為是可以最快被收養的途徑)

澳大利亞的蘇和約翰·聖布利,是一對沒有孩子並且符合收養孩子的夫妻。

他們聯絡到“少年之家”福利院,選中了薩魯並寄給他一套夫妻二人的相簿。

收到相簿後,薩魯盯著這對看上去很和善的夫妻沉默了很長時間,最後同意去澳大利亞。

從他之後的發展來看,這無疑是件非常正確的決定。

“少年之家”將薩魯來到福利院的5月22日,定為薩魯的生日,將他送往澳大利亞。

從此以後,薩魯擁有了另一個家,一個與他過去經歷不同卻同樣溫暖的家。

平穩長大的流浪兒

為了迎接孩子的到來,蘇和約翰進行了非常多的準備。

他們知道薩魯從印度來,為了讓他適應在這邊的生活,蘇決定在房子裡增加一些印度味道。

她讓約翰去市場買了印度的雕像,黃銅飾品,鈴鐺來裝飾薩魯的房間。

將床品換成印度人喜歡的料子。

在走廊和客廳裡擺了小象的雕像,在他們的家裡放上特色玩偶。

印度審美和歐洲審美矛盾的交織在一起,讓整座房子呈現出詭異的融合。

蘇和約翰在塔斯馬尼亞機場接到了薩魯,給他帶來了巧克力,一本書和一個考拉玩具,接著將他帶回了家裡。

薩魯給小考拉起名叫鄧迪,這個小考拉陪伴了他很久。

蘇和約翰盡他們所能,給了薩魯最好的生活環境。

他適應了這邊的生活,按部就班地長大。

看到他的人只會覺得他是個從出生就被收養的黑面板小孩。

薩魯有時看著鏡中的自己都忍不住懷疑,五歲之前的生活是否真實存在過。

但每到深夜裡,總能夢到那個站臺,古杜朝他伸出手他卻抓不住那雙手。

夢的結尾,常常是他喊著古杜的名字哭醒。

後來,薩魯上了大學,交到了女朋友麗莎·威廉姆斯。

他們像正常情侶一樣約會。

他發現,他無法回答麗莎盤問的關於過去的問題。

那些問題是他竭力想擺脫掉的糟糕的記憶。

麗莎討厭對她隱瞞的薩魯,因此頻繁地爭吵,接著分手。

這次分手給薩魯造成的打擊是巨大的。

此時的他已經大學畢業,在養父母的公司上班。

他在仔細思考後,徹底堅定了要找到5歲前那個家的決心。

他向蘇和約翰說明了自己的想法,並且得到了支援。

尋家的孩子

由前女友啟發,薩魯發現他可以根據記憶,從街景地圖上找原來家的大致位置。

他記得火車把他從一個叫“吉內斯萊”的地方帶走。

但地圖上沒有這個名字,顯然是他記錯了。

唯一確定的地點只有加爾各答。

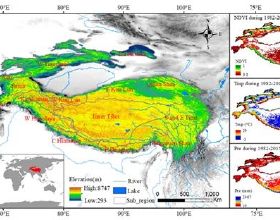

薩魯以加爾各答為中心開始找,這一找,就是六年。

六年內,薩魯翻過了大大小小的地點,找尋每一塊他印象中的土地,都沒有任何線索。

最終,他想到了一個策略,他估量出自己大約在火車上坐了十四個小時。

再將十四小時乘以火車速度,在地圖上得到了一個半徑為一千兩百公里的圓。

這大大縮小了範圍。

2011年的某個晚上,薩魯終於看到了一個和他記憶裡吻合的小火車站。

再跟著這個火車站,找到了坎德瓦鎮。

雖然經過時間流逝,鎮子已經大換樣。

但薩魯還是從一些破敗掉的建築裡,找到了記憶裡的對應點。

他明白,他終於找到了自己的家鄉。

在找到坎德瓦後,薩魯沒有立刻趕過去。

也許是近鄉情怯,他做了很久的心理建設,在2012年終於鼓足勇氣踏入了這片土地。

他向當地居民展示了他小時候的照片。

很快有人認出了他,一些人將他帶到曾經住過的房子前,另外一些人去找他的母親。

薩魯這才知道,原來他的母親並沒有離開這裡。

而是堅信他能回來,所以一直守在這裡。

薩魯走到了房子門口。

在拐角處走了大約十五米,他看到了三個女人。

他一眼認出中間的女人是他的媽媽,只是他的媽媽比記憶里老了許多。

兩人緊緊地擁抱在一起,流下了淚水。

在簡短敘舊後,媽媽打電話告訴了薩魯的哥哥和妹妹。

正當薩魯疑惑為什麼沒聽到古杜的名字時,媽媽告訴他,在他們同時失蹤的第二天,警察局帶回了古杜的屍體。

他被火車撞死了,連帶回來的屍體都是殘缺不全的。

由於兩個小孩是一塊出門的,大家都勸媽媽薩魯也死掉了。

但媽媽就是不信,害怕薩魯回來後找不到家,一直守在這裡。

之後,薩魯見到了哥哥和妹妹。

妹妹現在是一名教師,哥哥是一名工廠經理。

在時隔25年後,這個家庭終於好好地在一起了。

後續

後來,薩魯沒有選擇永遠的留在印度。

他給媽媽買了套房子,隔三差五回來探望。

其餘時間,他依舊待在澳大利亞,和蘇還有約翰生活在一起。

對於他而言,生和養同樣重要。

2013年,薩魯將多年經歷寫在書裡,出版了《漫長的回家》一書。

他的經歷吸引了電影人的注意力。

2016年,加斯·戴維斯將他的故事搬上了大熒幕。

妮可基德曼擔任女主,電影的名字叫獅子“Lion”。

因為薩魯一直記錯了自己的名字,他的原名叫謝魯。

謝魯在印度語中,是獅子的意思。

他也無愧於這個名字,像頭真正的獅子一樣勇敢,無畏,忠誠。

薩魯·布里爾利的故事,到這裡就結束了。

講述他一生的影片入圍了六個奧斯卡獎項。

雖然最後一個沒得到,但這個印度男孩的故事,讓全世界的人都知曉。薩魯是幸運的,很少有走丟的孩子還能找回自己的家。

但我想他最幸運的,是無論在過去還是未來,他都在充滿愛的家庭中長大。

而人們總願意被美好的故事打動,並堅信美好永不唯一。