首屆Minute國際短片節12月20日-26日在成都進行。電影節邀請了阿彼察邦·韋拉斯哈古、董冰峰、焦雄屏、譚卓擔任終審評委。畢贛導演作為指標人物。

首日影展推出了:主席致敬-阿彼察邦短片集主題展映。

次日阿彼察邦×畢贛大師班在麓湖水上劇場進行。

兩位導演從各自電影裡的細節隱喻、符號象徵、夢境、長鏡頭到電影結構做了細緻闡釋,以及對觀眾理解和藝術片市場的回應,還分享了疫情對各自創作的影響。最後兩位導演之間還表達了想要互相合作的意願。

阿彼察邦說,拍電影就像是在為觀眾創造一個夢境。

觀眾這個詞不存在我的字典中。

畢贛說,我覺得很美麗、浪漫、動人的東西,觀眾可能覺得是毒藥。

阿彼察邦導演對我美學上面影響是非常大的,也是今天我很開心來參加這個活動的原因。

以下是作為官方媒體拋開書本帶來的大師班現場完整整理實錄∶

拋開書本,

#Minute國際短片節 畢贛∶我的問題可能比較奇怪。我在貴州拍攝,我特別怕蛇,你怕不怕? 阿彼察邦∶啊吼吼。老家有蛇,吃青蛙。我不害怕,但是製片人很怕。如果你和蛇相處更多,就能解決你的問題。

影片號

速記:劉小黛

編輯:鹽樹、1900

策劃:拋開書本編輯部

未經許可,禁止轉載

大師班|MASTERCLASS

阿彼察邦·韋拉斯哈古 X 畢贛:時態的曖昧

APICHATPONGWEERASETHAKUL X BI GAN:THE TIME NOT IN FRONT OF US

李迅∶中國影迷中有很多人叫阿邦導演或者邦哥。因為疫情阻隔,很多時候無法瞭解您的各種資訊。想問一下您最近在做什麼專案,比方說藝術創作還是電影創作呢?希望您能和大家分享一下。

阿彼察邦∶我沒想到我在中國還有外號。在其他國家我也有一些別的外號。我想外號是一種讓人親近的方式,能讓不同的人有成為家人的感覺。我很高興能夠成為這個大家庭的一員。剛才提到了疫情,這的確是一個全球性的問題。和所有人一樣,我的時間也放慢了,我有很多的時間去反思。

李迅:畢贛導演自《地球最後的夜晚》公映後也差不多有三年小四年的時間沒有見面了。請問畢贛導演現在正在做什麼呢?

畢贛:大家好,我在休息和寫劇本。

《地球最後的夜晚》海報

李迅:應該說《地球最後的夜晚》驚豔戛納和國內觀眾之後,我也非常高興看到豆瓣評分在逐漸上升。今天我們就先從一個比較基礎的點說起。

首先是兩個人的作品中都有愛情故事。比方說《熱帶疾病》,講阿康和阿東兩個人的愛情。我發現愛情好像在兩位的講述中,似乎是片面的片段,不那麼連貫。實際上不是那樣。他講的是一個非常經典的,現實中常見的故事。

開始時阿康追阿東,阿東是靦腆的。追上後兩情相悅,在這個過程中阿東慢慢地變成主動方。愛情中經常能看到這樣一種主動和被動之間的變換。然後《地球》中也是這樣,又有點不一樣,它是在一個黑色電影的故事裡面架構這個愛情。

大家可以注意到一個特別有意思的點,就是阿康到了阿東的屋裡邊就躺,就睡了。窗外有一棵樹,那棵樹讓我聯想到安東尼奧尼的放大里邊那棵樹。畢贛導演的《地球最後的夜晚》中黃覺飾演的羅紘武也是進了一個電影院之後,進入了差不多也是睡了的一個狀態。因為後邊大家公認是一個夢境。阿邦導演影片裡的睡更多,幾乎成了他影片的一個主題。所以這個“睡”它是有什麼意義呢?

《熱帶疾病》海報

阿彼察邦∶其實電影和我們的生理需求是緊密相關的。從科學的角度去想,夢境也是有迴圈的過程。我們每一個迴圈大概就是 90 分鐘。那我們的注意力可能也就是這麼長,再久的話我們就會失去興趣,失去注意力。這決定了電影的長度就是這個長度。當然我們會有更長的一些電影了,超過 90 分鐘的電影,但是大家都會注意到 90 分鐘是一個分界線。

拍電影就像是在為觀眾創造一個夢境,在夢境當中會有很多層面的體驗,可以是治癒性的或者是跟記憶相關的一種心理治療。我希望可以延續夢境這個主題,它會展現代表我們的慾望,讓我們去思考好真實生活。因為有時候我們會去思考這個事件為什麼是這樣的,但是實際上這取決於文化、宗教還有你所處的條件。但是夢境是沒有邊界的,不需要接受現實的條件的影響。我現在在電影當中想表達,想反映的就是這種不受限制的人類的慾望。

從這個製作電影創作的風格來講的話,我在想為什麼不這樣呢?為什麼不把夢境引入到電影當中呢?

李迅:夢應該可以說是在你的黑暗的睡眠中是一種光亮,一種希望,甚至是一種慾望的原動力。而在最近這部《記憶》中,那位赫爾曼先生,他就躺那睡,就是像死人一樣,然後到睡醒了之後,你也沒有看到他做夢。這樣一個做夢的變化,你能解釋一下嗎?

《記憶》海報

阿彼察邦:我覺得還是和時間相關。因為當你去做夢,時間概念已經消失了。你的存在已經不會去由你自己是誰,你的身份或者你的記憶去判定了。在夢境中,過去和現在的界限就已經非常模糊了,甚至已經消失了。你必須存在於這個夢境當中的當下。

對於赫爾曼,他其實展現了傑西卡她如何進入到一種虛空的狀態,進入到一種無時間的狀態。時間已經不存在或者消失了。她已經不對過去未來有執念,只是靜靜聽鳥的鳴叫。觀眾只是和她一起進入這個虛幻時空。

李迅:一般來說做夢相對而言都是一個非常飄渺的、理想化的一個虛幻,但是你先用了一個長鏡頭來去講了一個故事,講了一個夢裡邊的故事,這是什麼考慮?

畢贛:首先我覺得大家現在看電影與觀眾和電影的關係、夢的關係其實很大。現在電影院太舒服了,然後空調也很舒服,大家在電影院裡面很難不睡著。當大家沒有跟上電影院的情節和敘事的時候,我覺得太容易睡著了。所以最佳的觀影方式應該是介於一種正在做夢,但是你好像又很集中注意力在看這部電影。

然後從我的電影我很多時候就這兩步,裡面有整個很長的一個片段,關於是有夢的質感的。夢在我們的共識裡面,它是一個非常破碎的,然後迷離的,不可琢磨的。可是當每次我們醒來的時候,我們不會去想我們昨天晚上夢見了幾個鏡頭,我們想到的是一場夢。它是一個整體。所以當它是一種手法的時候,未嘗不可用一種非常連貫的持續的時間去把它給裝起來。其實是用了一個關於夢的悖論去呈現夢這個東西。

《路邊野餐》劇照

李迅:下面說說二位影片的結構。比方說阿邦導演的《熱帶疾病》《綜合徵一百年》都會有一個兩段性結構。這個跟時間來說是很有關係的,包括你的影片也會呈現。而畢贛導演的《地球最後的夜晚》《路邊野餐》都用了長鏡頭去和過去經歷對比。這種比較在阿邦導演的影片中最近可能不那麼明顯了。畢贛導演其實的電影中也有一致性的部分,這是什麼原因?

阿彼察邦:有兩個解釋。這種兩段式的結構首先它是有一種陰陽的概念。在裡面去靜靜地去欣賞這種靜謐性,然後在靜謐當中去聆聽一些聲音。在這樣一個安靜的狀態下,如果要進入到第二段的故事當中,就需要去調整你對整部電影的理解。而且如果要真正地去欣賞這個電影的話,就需要放鬆,就要讓這個電影帶著你走到他的世界裡面去。陰陽這樣一個概念其實也對應了兩段式,明時與暗時之間的一個對比。且這兩者對比之間存在怎樣的界限,其實就像是一個抽象的繪畫。在今晚抽象畫的時候,有想象的空間可以自由地去翱翔,我覺得這是一個解釋。

那麼另外一個解釋就是首先我自己記性不是很好,因為經常在拍電影的時候拍拍著,我就覺得我想要再去拍另外一條故事線了,所以我就把它做成了一個兩段式的故事。

《湄公河酒店》海報

李迅:水平方向的比較是很有意思的。而實際上我發現在您的電影中也會有垂直方向的比較。《湄公河酒店》中,湄公河的這個意向一直在流淌,而吉他一直在聲道上行進,像是人工的時間。人物關係在自然時間和人工時間,兩個時間的構造下,輪變,再次碰到。而母女親情關係,垂直水平的對照,是不是您結構的想法?

阿彼察邦:我想想看。更多是事實和虛構,構建一種對話。我的作品就是想要虛實組合,反映現實。每個電影中都有設定心跳的節奏,我也沒意識到這樣的主線,人或者動物。我可能是拍電影的過程中去構建這樣的概念。

《湄公河酒店》我本來沒想到把吉他的選舉作為敘事主線,拍到後來我會把自己帶去角色,去感知角色。電影創作是一個非常有機的過程。

李迅∶時間結構運動方式方面的創作想法?

畢贛∶我覺得兩段式是非常清晰有效的一種結構。它天然存在大腦的思維。因為我們會有白天夜晚,有很多兩面的東西。所以寫劇本時,《地球》所有人物都有兩面性格。

李迅∶畢贛在現場會根據氛圍重新組織創作,不斷湧現創意想法,過程是不斷完善的。兩位都有很多自然風景的描寫,這樣的特點是內含著什麼想法?

阿彼察邦∶關於遺忘,需要記住這些東西。我是從風景,地點開始的,而不是故事,我只是為了記錄這個地點,埋藏的記憶。比如當地人物會跟我講述故事。《湄公河酒店》其實就是女主角和我講的故事,個人親密的故事,會從當地生出。

在其他地方拍攝,我也會想出一個故事。我們在叢林裡拍攝《熱帶疾病》,我看到了一些現實中的人物,想出了《波米叔叔》的故事。

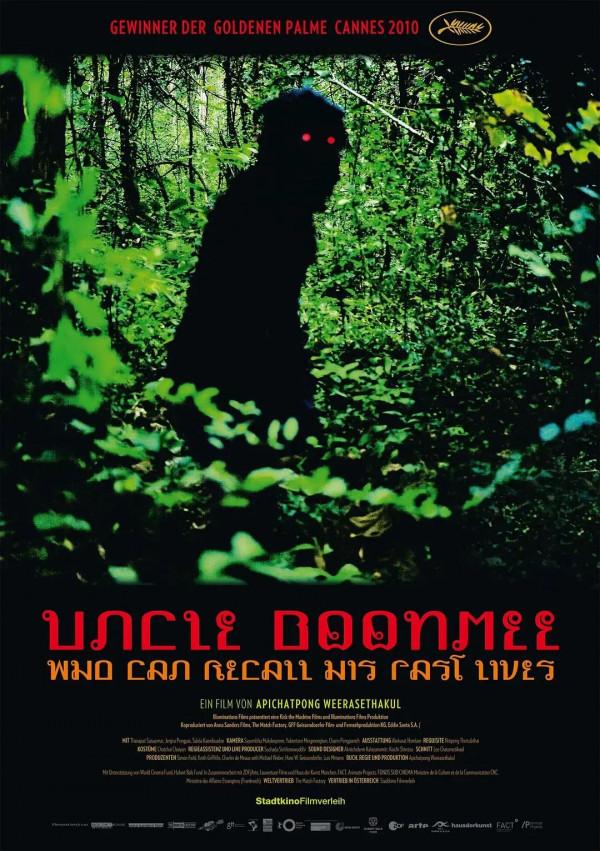

《能召回前世的波米叔叔》海報

有時候你不需要看得很遠,只需要看看身邊的環境,尤其那些微觀的層面,會給你無窮靈感。

李迅:在《記憶》中,您是從人物的疾病開始,他猛然聽到轟然而響的聲音,然後去醫院看找這個原因。但是影片最後結束的時候並沒有結束在人物身上,而是結束在一片的雷聲、雨聲和茫茫的森林之中。這樣的變化在您的創作中有什麼含義?

阿彼察邦:還是個人喜好。叢林中什麼都可能發生,沒有規則。全方位自由,充滿特別多生命力和可能性。因而我在叢林中講故事也是自由的。就像冥想一樣,我需要在那個環境中放慢速度去分享同樣的一段時間,這樣才可以去機器裡創作。

畢贛:我記得最早應該是在我讀書的時候,侯孝賢、阿彼察邦導演都給過我很多啟發。好想回到自己的家鄉,然後在家鄉那些特殊的風景中製作一部電影會更有味道。最後發現一部電影裡面,如果它的氣候、它的空氣、它的環境的比例佔據更多的話,這部電影的氣質會更好。因為製作電影的方式有很多種,我們也可以在棚裡面把所有東西都拍了。現在還有好萊塢的虛擬屏,它也可以把自然景觀做的惟妙惟肖,就像是真的在室外一樣。

我認同技術的東西,但我也認同出去透透氣,去真實的地方製作電影。我們一兩個月待在懸崖峭壁,待在真實的海邊。這是非常不錯的體驗。自然景觀對我而言還是一種生活的方式。我也不喜歡去旅遊,用拍片藉機旅遊,挺好的。

李迅∶全景聲提高了藝術電影水平,進行了人工和工業的結合。聲音在你們影片裡的意義是?

阿彼察邦∶我覺得很多導演都是一樣的,我拍電影的時候會感覺我變年輕了,好像在變魔術,有小時候玩手影遊戲一樣的感覺。我不需要收到任何流派的限制。其實聲音就是我的一個玩具。也是在拍了很多專業電影之後,玩了聲音技術之後,才發現有更多的玩具可以來玩。比如杜比。我有個多年的聲音指導,我們常常一起去嘗試完成新的創意。

對我來說,聲音和影像同樣重要,會召喚我們的記憶,會讓我們更深刻地理解影像。如果聽的是一件事,看的是另一件事,聲音會帶領我們看到很多畫面裡沒有的影像——我們內心的事項。這些內心事項和聲音、畫面混淆在一起,反映出我們怎麼在這個世界中生活。

如果住在河流旁邊,就可能會慢慢忽視水的聲音,因為已經習慣。每個人看電影的感官不同,有的人能聽到,有的人不敏感。這其實就是電影的魔力。所以對我來說,聲音非常重要,聲音設計也很重要。

《地球最後的夜晚》劇照

畢贛∶聲音是最能把想象力表達出來的東西。視覺很實在,特效有時候特別假。但我們卻容易被響尾蛇出現發出的聲音嚇到。聲音設計有很多有趣的,《地球》最後的房間旋轉,它應該是怎樣的聲音?後來我們想了很久,決定把它想象成一個巨大的星體。雖然在宇宙當中我們根本不可能聽見,也許也沒有聲音,但是最後我們還是做出一個低頻的轟鳴聲。

在《地球》中還設計了很多這樣的聲音。當書掉下時,發出的是一隻鳥的聲音。一個球拍轉起來的時候,卻是老鷹的聲音。所以它在整個音軌中,做了很多的虛構,它變成很有魅力的敘事。

李丹楓說,最好的聲音,是聽不出來裡面的設計。既要讓大家沒有那麼明顯感受,可是要讓大家已經有那種回味,已經將其植入到看電影時的思維。除了剪輯,聲音是我非常感興趣,並且會盡可能全程參與的部門。

《地球最後的夜晚》劇照

李迅∶所以說不光是想寫實,想辦法去落實一個真實的空間中聲音的再現,可能還想想象和虛構,想要透過聲音把要講的故事或者是想要給觀眾帶來的體驗實現。把聲音落實,的確是最重要的。

畢贛∶對,聲音在一部電影中,就很像我們在看小說時,腦子裡不斷回溯的聲音。那個聲音甚至都不是自己的聲音。希望大家在讀一個電影的時候,腦袋中有聲音會不斷提醒你們,其實那個也是設計出來的。

李迅∶現在的聲音做的非常細膩、多樣,像從體育場的播放器和收音機放出來的聲音,效果完全不一樣。

畢贛∶我看了阿邦導演的短片,那裡面的聲音設計是非常簡潔有力的。人們在旅館裡面打鬧,卻是在河底裡的聲音。在水底是一個極其簡單的設計,但是帶來的魅力是無窮的,而且很難用言語表達。這必須沉浸去感受到。

李迅∶阿邦導演的影片聲道上總會有蟲鳴,鳥叫,為什麼會常把這樣的聲音放在一個都市敘事裡,這樣一個看起來不相干的敘事中?包括雷聲,雨聲,都是常用的元素。在您是有什麼偏好嗎?還是有什麼含義呢?

阿彼察邦∶因為我想給觀眾創造一個小宇宙,不僅只有人物。充滿生命力的環境,也可以成為主角。也希望這能讓觀眾更好參與到這個世界。

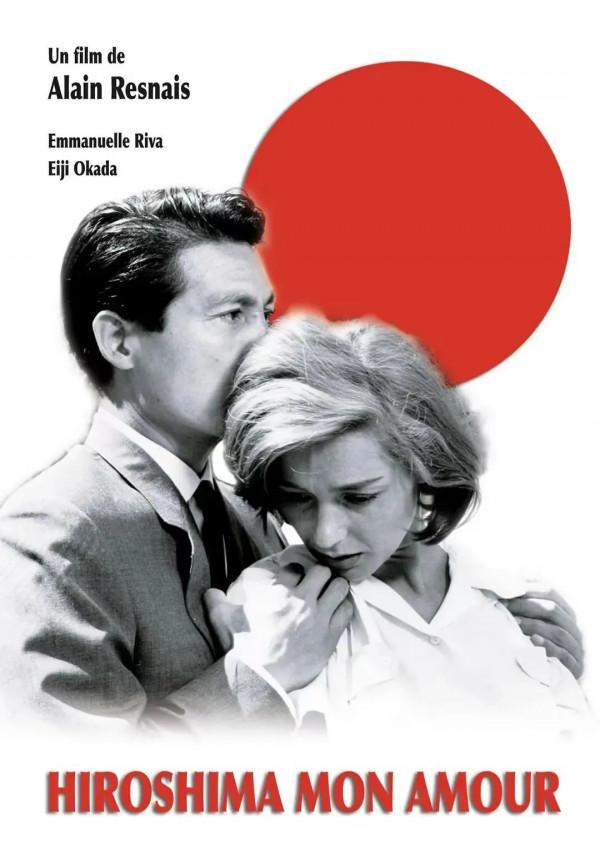

李迅∶《記憶》中傑西卡說到她聽見的聲音怎麼樣,赫爾曼就會說我能聽得到,然後兩個人就開始有交流。《廣島之戀》中也有,一個日本人,一個法國人,實際上雙方沒有了解,但是會說能聽到對方聽到的那個聲音。我覺得像這種透過聲音交流的神秘體驗,是不是講到了不同國家對於暴力的共同感受。

《廣島之戀》海報

阿彼察邦∶沒錯。我們當時在哥倫比亞拍攝時曾有過擔心要如何展現人類的狀態,人性的狀態。後來發現無所謂。這是人類共通的狀態。其實很多情況下我們會以同樣的方式去經歷一些快樂和痛苦,而這種共通的知覺就可以展現在兩人之間的互動當中。

李迅∶二位創作的影片中能看到和型別電影有一定關係。阿邦導演的碟王中平話,也會有歌舞。同樣黑色電影對畢贛也有影響。從藝術創作角度,型別片對於你們來說,會有什麼態度?是更多選擇吸收還是反對?

阿彼察邦∶也是一種致敬吧。帶有我對老電影的記憶?《波米叔叔》也是一種風格化呈現,我也想引用老電影橋段,我想要保留日記場景。而且作為電影人,怎樣透過場景展現某種風格?我的這一部應該是怎樣的風格?對於型別片的瞭解能讓我更靈活地創作。

人的一些知覺是共通的。在電影院當中好像就是一個平行世界。當你在展現某一種電影型別的時候,其實你就彷彿與觀眾的知覺和觀眾的過去的一些記憶建立了某種聯絡。

畢贛:在型別這件事情上,對我來說型別是一種歸納,然後這種歸納好像能讓觀眾找到我的感覺。這對我來說挺好的,因為我其實不想讓大家找到,但是那你總不能不出現。所以就得建立一個規則,利用一個規則去破壞這個規則,然後再重新塑造出一個規則來。型別一般對我來說都是這樣,好比說我去商場裡面看到別人堆好的那個樂高,我特別想在晚上悄悄地來把樂高給推掉,然後再給他重新弄一個稀奇古怪的。第二天店員再回來看到的時候,我感覺他會非常生氣,但是他又很喜歡。

李迅:談到觀眾,實際上長期以來藝術電影對於型別電影的借鑑常常用意在接近觀眾,讓觀眾更瞭解,更容易理解。但是從二位的影片來看,對於普通觀眾的門檻還是有一點高。那你們有沒有想過運用哪種方式來拉近和觀眾的距離呢?

阿彼察邦∶我有時候也並不喜歡看自己完全不是很懂的電影。去看實驗電影永遠都是一個很有挑戰的過程。一開始你覺得不喜歡,但是在你深入地瞭解這個故事,或者是一些畫面背後的一些原理的時候,你就會和這個電影更加的親近。作為電影人,首先還是要做自己,堅守自己的原則。你並不會因為觀眾的觀點,變得紅或者不紅。

畢贛∶這個問題很有意思。藝術導演和觀眾之間的距離到底怎樣?我完全是錯會了。我覺得很美麗、浪漫、動人的東西,觀眾可能覺得是毒藥。到底是拉近,還是不管不顧,這是我要想的。因為這壓根就不是我想要的。這個問題用語言回答很難,我需要不斷用作品回答,我到底是藝術家,還是匠人,導演?但是這又是一個悖論。因為作為一個藝術片導演,一個藝術工作者的時候,天然會和觀眾建立關係。這個關係可能是甜美的,暴力的,親密的,疏離的。答案都在電影裡吧?

李迅:阿邦導演不光做電影,也會做一些跟當代藝術相關的東西,包括裝置一類的。那麼想請問您電影創作和其他藝術創作相比起來有什麼獨特的地方?

阿彼察邦∶其實電影也是移動影像,是一種時間的藝術,也是我感興趣的。歸根結底是影像,時間,電影。不論是藝術還是電影,我都是作為整體,我不會在虛幻模式,我不想切割開。當然有時候不得不去想如何用影像呈現,或者錢怎麼來,去給專案分類。但是我想做的理念是一致的,我想去探索的主題元素是相同的。有時候我都不知道幾天拍完,這些都不定。所以我會只是去做,不過多去想,不過多懷疑自己。

剛剛我們提到觀眾,對於我來說,觀眾這個詞不存在我的字典中。我覺得這是一種幻覺。你永遠不可能找到永遠合拍的觀眾。因為觀眾每次都在變,也是一個很流動的群體。幾十年後,有的人會改變對你作品的看法。所以你應該關注當下自己的感覺,關注自己想要用鏡頭講什麼故事。

李迅∶阿彼察邦的藝術展,我在鹿特丹看過。你是學建築的,藝術作品和電影,會不會構成一個比較建築式的結構?不同建築的組合?會不會照著你的宇宙,去構建藝術風格?

阿彼察邦∶可能吧。在早期作品中的確受到建築影響更多,包括如何把整個故事的時間線去切割成不同的部分,受到解構主義影響比較深。當時是在芝加哥,後面就和建築關係不大了,越走越遠了。因為我覺得電影是有生命的,是活的。建築是屬於電影的一部分,和繪畫或者雕塑一樣。我不會只從單一角度去看待這些藝術形式。

李迅∶您現在在整個國際的藝術界和電影界都有自己的作品和很大的名聲。能不能和我們分享一下在現在國際電影創作中您注意到的一些情況?

阿彼察邦:這好難回答,因為我基本上不怎麼看電影的,所以尤其是現在我會讀一些書。但是我是覺得還是幻覺?這些都是幻覺。如果你要追隨潮流,還是要更多聆聽自己,聆聽自己已經很困難了,因為周圍的聲音太混雜了。

我現在在泰國,我覺得觀察我自己是怎麼生活的,以及泰國是怎麼改變的其實是和藝術無關,而跟生活有關,跟人生有關,這是決定性的。在泰國,政治意識更強,尤其年輕人會發出聲音,提出問題。他們會試著解構社會階級。老師並不代表知道比學生更多。醫生和病人,政府和人民也是一樣。階級的崩塌正在泰國發生,秩序的掌控同樣也在崩塌。現在的年輕人希望透過藝術來獲得力量,來表達。目前我的環境就是這樣。

《湄公河酒店》劇照

李迅:畢贛導演對現在的一些創作,對當下年輕導演的創作的看法可不可以分享一下?

畢贛∶這兩年和觀眾沒什麼交流。都在寫劇本,推翻自己。去了影展看到其他創作者們拍的短片只有啟發,沒有其他的想法。

李迅:先導式的短片,對你來說是一個前期的,給長篇拍攝之前的一個必要工作,還是說它是一個獨立創作?

阿彼察邦:這一定取決於不同的短片,有的時候我會就像您說的一樣去先做一些先導。有的時候短片就是獨立的片子。

20 年前我不覺得我會拍長片,我當時覺得我只會拍 16 毫米的黑白的短片,我不會嘗試長篇或者彩色的電影。但是後來要面對現實,不得不去更多的嘗試。因為在泰國也沒有短片文化,大家都是拍長片的。所以當時我就想說我還是喜歡拍電影,我要繼續以電影創作的方式去拍,然後去嘗試不同的攝影機。技術層面不僅是技術層面,還有比如說不同的剪輯平臺,不同的制式,這些我都想去嘗試。

對我而言,短片其實是相反的,我覺得短片是非常非常根本的。拍電影短片是基本,如果我沒有機會去拍長片,那我也沒關係,我會非常非常高興地永遠拍短片,一直拍下去。

拋開書本,

成都Minute短片節開幕,主席阿彼察邦講述自己的短片合集展映∶不需要太多對白,電影本身很美,可以抵達更多人。

影片號

李迅∶對於短片創作有什麼樣的看法?

畢贛∶首先我今天聽阿彼察邦導演分享了很多他創作上面的內容和想法,就如同當時我看到他的電影一樣,是自由自在的,他整個藝術思維是非常的自在,這是作為創作者我們一直在學習的地方。

關於短片這個問題我覺得很難回答,因為它很難叫做先導片。今天我們在成都,我覺得短片和長片的關係就像冒菜和火鍋的關係。

我覺得不是說我們去講短片到底是什麼樣?它是不是更簡單一點?做長片的時候經常會有電影工業進入,有時無可避免。做短片的時候我就想換另外一種方式去製作電影。所以那支短片我們團隊就以一種短影片的形式,我在模仿著大家使用短影片的素材去講述了一個童話故事。在我的整個創作序列裡面,短片和長片的關係就像是童話和神話的關係。

也可以看大家最後的訴求是什麼。如果作為一個導演創作者,大家的訴求是要成為一個導演,經營一個導演,那短片有可能是比較好的一個平臺和翹板。但大家如果要做一個藝術工作者,做一個創作者的話,短片其實未必就比長篇簡單。我覺得短片有時候特別的難。

畢贛短片《金剛經》海報

李迅:年輕導演有時碰到有會廠商廠家讓你去做一個短片,在定製的這種短片上來說,您覺得他是應該完全去跟這個廠家的需求配合,還是說也把自己的藝術個性跟他這個商家的要求結合起來?

阿彼察邦:我認為創作的時候,當我有自由權,我的作品才是最好的。能瞭解我創作方式的僱主,會來找我,我也會接受。不匹配的話,大概就無法合作?

李迅:短片作為藝術形式,創作中領悟到的最重要的東西是什麼?

阿彼察邦∶我同意剛剛畢贛說的,拍好短片是不容易的,並不會比長篇好做。剛剛提到,流動的影片就像是一個人,很難完全瞭解。最大挑戰是把人的精神傳達。短片時長更短,那如何讓它有精神和人格在,這是值得去思考的。

李迅:短片作為一種藝術形式有高低之分,你認為是應該著重敘事,還是藝術想象,形式創新?

阿彼察邦∶取決於個人喜好,自己你所處的環境,取決於你自己想做什麼。當然有時候你可能也還沒有發現自己。

所以我的建議就是你需要先去著手去做,去堅持,慢慢的你會發現你自己,你不要一上來就說我一定要做一個大作品,做一個傑作。你只需要是一步一步地去儘自己的全力去拍電影,就可以去發現自己想要走的方向。

觀眾:我們知道電影是承載著私人化表達的。那作為一個觀影者或者說我們不用說觀眾,就是一個觀影的途中,我們更重要的應該是試著理解導演的表達,還是就是簡單地去感受這個影片呢?

畢贛:我覺得電影是個人的,但它不是私人的。我寫一篇日記,可能會放在櫃子裡面,但電影是可以把它放在一個空間裡面去來讓人來欣賞。

阿彼察邦:我覺得對我來說,電影就像是實物或者是書一樣。比如說有的時候你就想看漫畫,有的時候你想看一本很厚的小說,所以對我來說也是一樣。當我拍電影的時候,我自己會按照我的方式去拍電影。但如果我是一個觀眾的話,那我會有這個不同的審美,我會欣賞各種各樣的型別的電影,像動作片、大片,還有這個言情片等等。當我處在不同的角色當中的時候,我的觀影的偏好是不一樣的,我對電影的理解也是不一樣的。所以就取決於所處的角色、心態和狀態。

劉小黛:疫情對於你們不管是在創作內容上還是在拍攝的難度上有怎樣的影響?對你們來說這場疫情它是一種困難嗎?又如何去化解它?

書本記者劉小黛提問阿彼察邦

阿彼察邦:疫情確實影響了我的電影創作,讓我的電影創作節奏變慢了。我想這個疫情也讓每個人意識到生命是非常短暫的,我們都應該去做一些讓自己更有價值的時期。

畢贛:疫情這兩年我好像剛好在一個創作期裡面,然後也沒有在外面拍攝東西。疫情對我除了一些很傷感情緒影響外,我覺得是讓我明白可能藝術更重要。因為我們的精神世界更重要。在疫情之前,好像除了拍電影以外,我更享受和喜歡的是非常普通的生活。但疫情之後,我就開始了與前兩年完全不同的一個生活方式,我每天都會看更多關於藝術的東西,但之前好像我會刻意的去看看很通俗的東西。

拋開書本,

#拋開書本 提問導演∶疫情對創作的影響? 畢贛∶疫情之後,我的生活方式改變了。會刻意去看一些通俗化的電影。#Minute國際短片節

影片號

觀眾:相信星座這樣一類怪意亂神的東西嗎?

阿彼察邦:說到神,我之前信過的,後來覺得還是幻覺。很多時候還是要擁抱現實。因為我們對於人生持續的需求,我們的信仰,未來時間的存在等等,為了這些概念,我們會去創作出神意,滿足自己的慾望。

李迅:你們會渴望去拯救別人嗎?

阿彼察邦∶我不認為我可以救助一些人,這和我的信仰,相信的世界不同。首先我要對自我存在坦誠,認識到我自己在這裡存在。而在疫情期間,解救家人、親密的朋友,即使只是在乎朋友圈,也足夠了。每個人都照顧兩三個人,每個人都能被照顧。

拋開書本,

阿彼察邦∶我不認為我可以救助一些人,這和我們的信仰,相信的世界不同。對自我存在坦誠,但是疫情期間,解救家人,親密朋友,大家只是在乎朋友圈,也就足夠了。每個人都照顧兩三個人,每個人就都能被照顧。#Minute國際短片節

影片號

畢贛∶我可能對自己都照顧不好,我想我的作品頂多安慰到別人,絕不能建立抒情感受。我沒有想過能不能拯救一個人,因為我覺得辦不到這樣的事情,但是大家可以自己救自己。

李迅:你們兩人之間交流一下或者聊聊天吧。

畢贛∶我的問題可能比較奇怪。我在貴州拍攝,我特別怕蛇,你怕不怕?

阿彼察邦∶啊吼吼。老家有蛇,吃青蛙。我不害怕,但是製片人很怕。如果你和蛇相處更多,就能解決你的問題。

畢贛∶怕蛇可能刻在我們基因裡面,希望以後能消滅掉大家基因裡最恐懼的部分。

李迅:兩位可以說是兩代人,阿邦導演對畢贛這位年輕的導演有沒有什麼想說的?

阿彼察邦∶創造力這部分,畢贛你提到在老家拍電影,有沒有想過出國拍?

畢贛∶確實想過,家鄉變化很大,越來越單調。所以我希望我是能夠在不同的地方拍攝電影,但是那個電影裡面屬於我家鄉的那個部分,永遠也不會消失。我也希望能在其他地方拍出我家鄉的感覺。他鄉遇故鄉。

李迅:我忽然想起來是不是阿邦導演的攝影指導來中國拍過戲?

阿彼察邦∶我的攝影指導好像去過澳大利亞。我不太確定在中國的專案。

李迅:畢贛導演用你的攝影師拍個片子可不可以?

阿彼察邦:那太棒了。太棒了。

畢贛:我應該自己去找。不然你就要哭了。

阿彼察邦:為什麼不呢?

李迅:雖然有疫情,聯絡起來還是比較便捷。兩位導演有沒有可能組成一個國際化團隊做一個專案呢?

畢贛:我也期待合作。因為阿彼察邦導演對我美學上面影響是非常大的,也是今天我很開心來參加這個活動的原因。

拋開書本,

成都Minute短片節開幕,評審畢贛導演∶我願意來因為我答應了,沒別的原因。

影片號

阿彼察邦:我也很感謝畢贛導演。我覺得我們的語言是相通的。為什麼要問您要不要出國拍?因為《記憶》。我覺得現在這部電影就是在哥倫比亞拍的。所以我會覺得我能夠跟您相通,我們能相互理解。有時候不是言語之間,而就是感覺上的交流。有時候是會覺得我們需要在家鄉拍攝,但是說我們去在其他的地方來找到我們的家鄉,是很有趣很有挑戰的任務。

觀眾:想再聽一下二位導演對這種怪意亂神的這種東西在電影中的認識,因為都是一種東方神秘主義的東西。

阿彼察邦:其實應該是對於記憶的一種反應。你說那部電影裡面其實是我的政治層面的記憶,因為我生長的地方他不是東北地區,發生過很多的殺戮。有很多人有不同的政治歷程。所以我是希望透過一些鬼魂之類的角色來展現我的政治記憶。

那些邊緣化的人,他們不在政治中心,他們可能會被當作少數族裔。所以這就是為什麼在那部電影當中會有野人或者鬼魂。並不是現實當中我覺得有鬼。

《記憶》劇照

畢贛:我是挺怕鬼的,也怕黑。然後我記得我小時候最感興趣的就是去找我家的一個遠房親戚。每天晚上我都讓他跟我講鬼故事,就是覺得又驚悚又想聽。他跟我講各種各樣的,其中有一個野人的故事也是在那聽到的。

李迅:因為今天時間的關係,今天的大師班活動到這裡就結束了。感謝阿彼察邦導演,感謝畢贛導演。然後也非常感謝各位參加這個活動。謝謝大家。