“你是不容易與一般的社會妥協的,我希望能做一個屏風 ,站在你和社會的中間,為中國來供奉和培養一位天才女子。”

這是陳衡哲28年以來,聽過的最動人的誓言。

眼前的男子風塵僕僕,連發絲都透露著長途的“疲倦”。可眼神卻格外的堅定與明亮,說出來的話也如石錘一般重重“砸”在陳衡哲的心上。

她從來不缺追求者,但從來沒有哪個追求者這樣“懂”她。

是的,陳衡哲不是一個容易與一般社會妥協的女子。她的抗爭“因子”自幼年時便已經“種下”,不斷生根發芽,枝繁葉茂。

1890年,陳衡哲出生在江蘇武進的名門世家。

她的父親陳韜是晚清時期的舉人,學富五車。母親更不是尋常的大家閨秀,而是當時少有的女國畫家和書法家。

生在這樣的書香門第,陳衡哲自幼便接受到了良好的文化教育。

幼時的陳衡哲最喜歡做些“驚世駭俗”的異行。

在那種時代背景之下,纏足依舊是中國女性的“必修課”。但陳衡哲不懂,為什麼女孩子就一定要如此。

她那時還沒有所謂的獨立,平等的女權意識。但對於這種明顯“摧殘”女性身體的行為依舊很不滿,並且極為牴觸。

“我不想裹腳。”陳衡哲執拗地拒絕著。

沒有哪個小姑娘最初是願意裹腳的,那一雙雙“三寸金蓮”都是血淚混合而成的。

所以對於陳衡哲的反對,並沒有人將她的話放在心上。於是年僅七歲的陳衡哲沒能逃脫裹腳的命運。

小陳衡哲躺在床上,腳上的痛意陣陣襲來,那種痛感簡直要深入“骨髓”。

這讓她第一次意識到,女性的命運竟是那般身不由己。

要認命嗎?

陳衡哲想,自然是不認的。

看著被裹得裡三層外三層的雙腳,骨骼錯位的疼痛,讓她動也不是,不動也不是。

陳衡哲咬了咬牙,緩緩坐起身來,將束縛自己自由的“罪惡之源”一層層地拆開。

額頭因疼痛凝結了大滴大滴的汗珠,順著稚嫩的臉頰低落。

陳衡哲心裡的痛苦卻在一點點地“減輕”,她不想裹腳,既然沒人幫她,那就由她自助好了。

陳衡哲看著再無束縛的小腳丫,如釋重負一般躺回了床上。想到明日可能會面臨的“狂風暴雨”,她卻是快意地笑了笑。

“便是他們再給自己裹腳,自己也會再次拆開。”

陳衡哲心裡隱隱打定主意,這會是一場“持久戰”,但她絕不會認輸。

然而讓陳衡哲意外的是,預料之中的“風暴”並沒有出現。

第二日,母親靜靜地站在床前,陳衡哲的小腳光溜溜的,原本該裹在她腳上的布此刻全都棄置在地上。

對上女兒心虛卻倔強的雙眼,陳母靜默良久。

“既然不想裹,那便不裹了。”

陳衡哲驚喜交加,她從來沒有如此慶幸過母親的開明和慈愛。

至於其他人,面對陳衡哲的“強硬”,他們也只能隨她去了。

這次反抗的勝利,讓陳衡哲明白了一個道理:獨立和自由,是需要靠自己爭取的。

也就是從這個時候開始,陳衡哲徹底打開了自己那扇通向自由獨立的“大門”。也註定了她的一生要面臨更多的“風波”和挑戰。

十八歲那年,陳衡哲便遇到了一個新的“人生難題”。

彼時的陳衡哲在上海求學,在新事物和新思想橫行的上海,陳衡哲彷彿打開了新世界的大門。

她的思想和靈魂有了翻天覆地的變化,她意識到,外面的世界比她想象的還要寬闊廣大。心中自由的火焰,讓她嚮往著更大的“舞臺”。

然而陳衡哲期盼的一切還沒開始,就被一封家書“澆了個透心涼”。

不明真相的陳衡哲趕回家,等到的卻是讓她成婚的“噩耗”。

陳衡哲先是震驚,荒謬,最後是堅決地抵制和拒絕。

“門當戶對如何?青年才俊又如何?我不想嫁,就一定不會嫁。”

陳衡哲強硬地回絕了這門親事,在她看來,包辦婚姻無異於一場“人口買賣”,她堅決不做“交易的貨品”。

為了表示自己的決心,陳衡哲甚至立下了“終身不嫁”的誓言。

這場傳統與現代的思想對決,陳衡哲再次取得了“上風”。

在當時的陳衡哲看來,終身不嫁不只是拒絕包辦婚姻的一個“藉口”,更是她當時確切的心理感受。

用她自己的話來說就是:已婚的女人沒有人能享受自由;她恐懼分娩,不想親身經歷;她不想和一個沒見過面的陌生人結婚。

這三宗理由成了陳衡哲愛情路上的“攔路虎”,將她的心房“把守”得越來越堅固,也讓無數傾慕者“慘敗而歸”。

其中就包括胡適。

1914年夏天,24歲的陳衡哲得到赴美留學的機會,成為了瓦沙女子大學的一名學生。

這次的異國求學之旅,是陳衡哲期盼已久的。更讓她沒想到的是,在這裡,她遇到了此生的“密友”和“摯愛”。

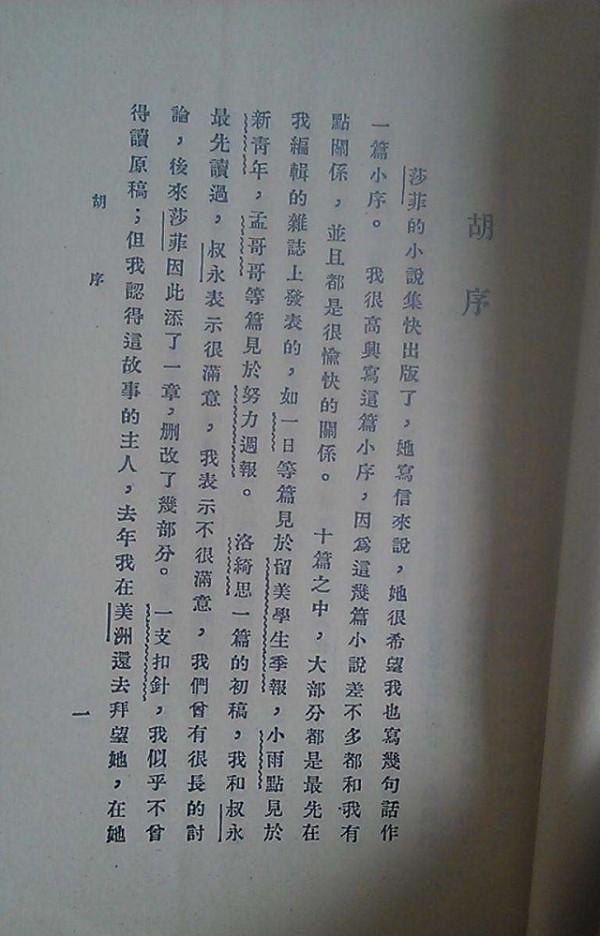

1917年,陳衡哲在《留美學生季報》發表了白話小說《一日》,裡面記載了陳衡哲的大學生活。

這篇小說是中國最早一批的現代白話小說。雖然文章在國內的流傳度不高,但依舊引起了廣泛的關注和影響。

胡適作為當時新文化運動的發起人之一,對於陳衡哲這位難得的女作家產生了濃烈的興趣。

於是胡適和陳衡哲正式成為了“筆友”,往來的信件“絡繹不絕”。

在書信文字的交流之中,胡適為陳衡哲的才學和品性所折服,一度將她引為“知己”。隨著正式會面,兩人的交往越發深厚。

往來的信件之中也漸漸有了幾分曖昧的情愫,然而還不等這份情愫“發展壯大”,兩人的緣分便徹底中斷了。

在胡適出國留學之前,家中就已經為他安排了未婚妻。母親的催婚書信一封封寄來,胡適無法違拗,便只得回國成親去了。

胡適和陳衡哲終究是有緣無分,這份感情還沒開始,便宣告結束了。

在陳衡哲看來,她待胡適更多的是知己之情。更何況還有“終身不嫁”的誓言在先,所以對胡適成親的訊息並沒有多少遺憾和落寞。

兩人之間,更割捨不下的是胡適。

他沒有擺脫家族和傳統的勇氣,便只能和自由戀愛告別。只是對待陳衡哲,他多少有幾分意難平,尤其是陳衡哲後來居然和他的好友任鴻雋走在了一起。

其實不僅胡適意外,就連陳衡哲自己回想起來,都覺得不可思議。

任鴻雋對陳衡哲鍾情已久,早在胡適之前。

1915年的時候,任鴻雋擔任《留美學生季報》的主編。那一天,他收到了一篇署名為“莎菲”的投稿。

稿件《來因女士傳》引起了任鴻雋的高度重視,通讀下來,只覺得“驚為天人”。

任鴻雋甚至給出了“文詞斐然,在國內已不數見,國外女同學中尤為難得”的高度評價。

為此任鴻雋特意去信陳衡哲,隨著書信的交流。任鴻雋對陳衡哲這個多才多藝的新女性有了認知,甚至生出了愛慕之心。

也正是在他的“引薦”之下,陳衡哲的作品才被好友胡適進一步接觸到。

說起來,三人的緣分多少有些“奇妙”。

因為陳衡哲一貫奉行不婚主義,所以她的追求者多是知難而退。胡適當時未敢再“向前一步”,多少也和陳衡哲的態度有些關係。

在眾人看來,陳衡哲確實多才,卻也有些“無情”。

偏偏任鴻雋很欣賞陳衡哲這份與眾不同,甚至越陷越深。

為此任鴻雋特意邀請陳衡哲加入了自己的科學社。在科學社的首次年會上,任鴻雋第一次見到了陳衡哲。

陳衡哲只是一身簡單的素色旗袍,未施粉黛,也無首飾。算不得多驚豔漂亮,但任鴻雋卻忍不住怦然心動。

在他看來,他心悅的女子終於“跨過”書信和文字,與他在現實中相逢。這份喜悅和感動讓他感到不真實,卻又格外的珍惜。

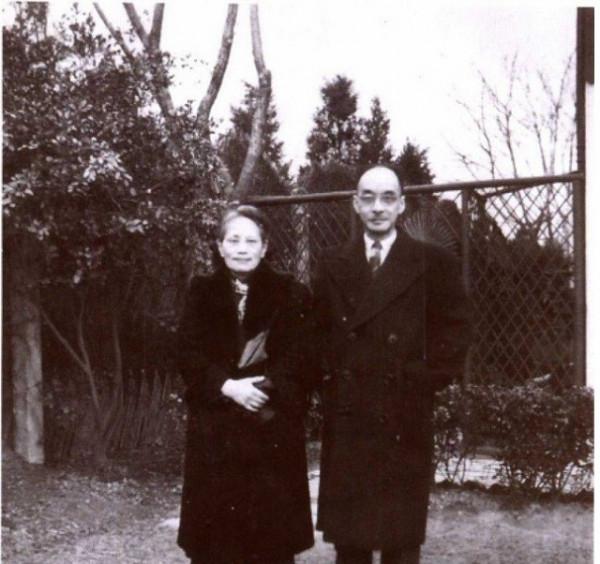

年會結束後,任鴻雋和陳衡哲留影紀念。兩個人比肩而坐,一貫冷靜嚴肅的任鴻雋難得生出幾分侷促和拘謹。

他的這樁心事情事再也沒有辦法遮掩。

這次分別之後,任鴻雋特意作詩:“新陸不復見蘭蕙,每憶清芬心如醉。”他的一見傾心和愛慕之情躍然紙上。

要不要表白,成了任鴻雋心中一個反覆已久的難題。他想要陳衡哲清楚他的心意,卻又怕這份感情會成為她的負擔。

在任鴻雋眼中,陳衡哲是最最特殊的女子,她擁有著無比耀眼的自信和毅力。他理解她,支援她,一度到了不忍心“打擾她”的地步。

或許真的有念念不忘,必有迴響。

對任鴻雋,陳衡哲並非沒有感覺。他學識淵博,溫和謙遜。曾是孫中山先生的秘書,後來專注科學救國。

除了有崇高的革命抱負之外,才學更是同樣出色。最重要的是,他足夠尊重和理解自己。

陳衡哲見過不少形形色色的追求者,他們雖然說著喜歡自己,卻沒有一個人真正從她的立場出發。只有任鴻雋……

陳衡哲告訴自己:“他是不同的,和所有人都不同。”

於是兩個互相暗戀的人,心照不宣的走到了一起。

1918年,任鴻雋回國參加革命工作。

第二年,他因公赴美考察。素來沉穩的任鴻雋不顧滿身疲憊,第一站便趕去了陳衡哲所在的芝加哥。

一年多的分離,讓任鴻雋認清了陳衡哲對他的重要性。

固然知道陳衡哲堅守不婚主義,任鴻雋依舊想要和她攜手共度餘生。

因為來的倉促,任鴻雋沒能打扮自己,也沒能帶上鮮花和鑽戒。好在那天的陽光很好,明亮到令人“炫目”。

“你是不容易與一般的社會妥協的,我希望能做一個屏風,站在你和社會的中間,為中國來供奉和培養一位天才女子。”

沒有多餘的煽情和表白,一字一句卻何外愛重和虔誠。

陳衡哲看著這個遠赴三萬裡而來的愛人,她切實看到了愛情的“模樣”。

她曾幻想自己長成一棵華蓋如傘的大樹,獨自承擔風霜雨雪。卻沒想到早有“大樹”守護在自己身旁。

陳衡哲如何也沒有拒絕的理由,當然,她也沒想拒絕。

兩人定下婚盟之後,陳衡哲迫不及待地給三姐寄去了家書。

“他對於我們的結婚有兩個大願望。其一是因為他對於舊家庭實在不滿意,所以願自己組織一個小家庭,種種夢想可以實現。其二是因為他深信我尚有一點文學的天才,欲為我預備一個清靜安閒的小家庭,俾我得一心一意的去發達我的天才。”

這個昔日堅定的不婚主義者,徹底淪為了“繞指柔”。

1920年,陳衡哲和任鴻雋二人回國,一同任教於北京大學。同年9月,在蔡元培和胡適的見證下,兩人步入了婚姻的殿堂。

婚禮上,胡適看著那對恩愛的璧人,徹底從一個人的暗戀退居到了三個人的友誼。

為此胡適還戲贈賀聯:“無後為大,著書最佳。”

三個人的情感糾葛,迴歸到了最理智純粹的狀態。

陳衡哲也從最初的排斥生育,變成了享受母親的身份。甚至為了照顧一眾兒女,甘心放棄了教授的身份,離開了北大的課堂。

很多人覺得陳衡哲放棄了最初的鬥爭精神,但在她自己看來,她只是開始了一個“新事業”。

“如果能把孩子教育好,也是對自己的人生和對社會一個很大的貢獻。”

對於她的選擇,任鴻雋依舊是一如既往的堅持。

不得不說,陳衡哲對自己的人生始終有自己獨特的把握。

“我希望你造命,也相信你能造命、能與惡劣的命運搏鬥。”

這是陳衡哲幼年時,舅舅給予她的期盼和忠告,她也的確做到了。

翻遍中國文學史,陳衡哲定是“濃墨重彩”的一筆。她真正的扛起了自己命運的大旗,一生都在“造命”。