前些天,第79屆金球獎提名名單出爐。

《貝爾法斯特》和《犬之力》領跑影片分類,但評價近乎一落千丈的《不要抬頭》卻以神之謎惑獲得四項提名。

劇集方面,《繼承之戰》攜帶《早間新聞》和《足球教練》領跑,全球最火劇集《魷魚遊戲》和年度封神劇集《成癮劑量》卻只有三項提名,讓人更加迷離。

但不管什麼結果,今年的金球獎,已經沒有多少人真正關心了。

這一點,從網路發酵的熱度就能看出。今年的動靜,簡直可以用“安靜如斯,存在和不在沒什麼分別”來形容。

整個儀式在佛利山莊希爾頓酒店的禮堂舉行,但主辦方好萊塢外國記者協會(HFPA)採取網路直播的方式宣佈了提名名單,把現場參與報道的媒體記者銳減到二十家餘。

至於邀請明星嘛,饒舌歌手史努比·狗狗(Snoop Dogg)一個人孤獨承擔了揭曉各大提名名單的任務,但不僅全程真幹念無演繹,還一副很懵逼的模樣把幾個候選人的名字相繼唸錯,讓人一臉問號。

作為奧斯卡獎項的重要風向標,金球獎名單揭曉之後,各大媒體銷聲匿跡,沒有動靜,獲得提名的明星演員們也似乎聞所未聞一樣,隻字不提。

不禁讓人懷疑,如今的金球獎真的因為內部賬目那攤子自家醜聞之事,和長期缺少少數族裔評委的道德抨擊已經名譽掃地,成為了不受關注的小破榮譽了麼?

這個事情,或許只有在明年1月9日舉行頒獎典禮的時候才能看到眉目。而那一天,隔壁還有第27屆美國評論家選擇獎的頒獎典禮。一場代表著好萊塢各大經紀公司、電影製作發行公司和公關公司的抉擇之戰,將會上演。

至此,何為奧斯卡獎項風向標的全新歸屬,也昭然若揭。

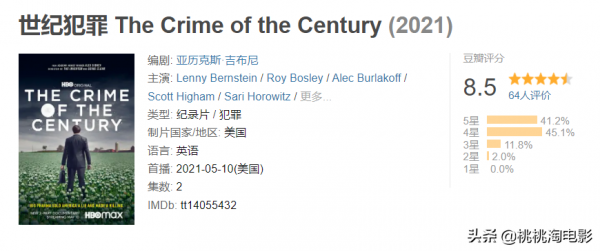

只是今日,我們不去細聊金球獎本身,而是借金球獎的提名之事,推薦一部評分很高,但觀看人數卻沒那麼高的限定美劇《成癮劑量》。

《成癮劑量》拿下金球獎電視類最佳限定劇,最佳男主和最佳女配三項提名,但它的社會性價值,和影像化意義,卻早已超越了哪怕往昔風光依舊的金球獎。

這部改編自暢銷書的美劇用最為樸實平淡的影像語言,展示了美國這二十年來是如何成為藥物成癮的社會的。

1986年,美國正流行著一種通性痛苦。這也是奧施康定被第一次提及的時刻。銷售代表說,只有1%的人有上癮症狀。

醫生們也說,啊,這真的是神奇的藥。

時間很快來到2005年,老派醫生塞繆爾·芬尼克斯在法庭案件的漩渦中心,因為這起上癮藥的災難,成為了全域性的焦點。

而隨著法庭案件的視角,我們又來到了1996年的維吉尼亞州礦業社群,看到了鎮上當時的人們為何開始需要這種藥物的起因。這個小鎮,便是故事最初的起點:癮君子的糞坑。

《成癮劑量》用開篇兩集的跳躍性故事情節碎片,講述出奧施康定和普渡製藥在美國的影響力。

或許因為在不同的人和時間框架裡來回橫跳,導致了《成癮劑量》的觀看門檻倏然提升,但只要熬過前兩集,後面的光景便是一覽無遺。

而只有在後面看到飛流直下三千尺的衝擊性劇情,才會恍然大悟,為什麼開篇的結構藥打得如此細碎。

這種造成以數十年為計量單位的社會性事件,只有時間軸才能體現藥物對社群的真正影響有多深遠。

只有看到不同人的需求和經歷以及服藥後的症狀,才能看到藥物造成毀滅性結果的真實程度。

而隨著劇情逐漸撕開豁口的,一邊是普渡增加藥物劑量的毀滅性決定,一邊是這些病人如何變得慢慢上癮。渺小個體與強大團隊的以卵擊石之無力,讓絕望感更加深邃。

整個故事以律師的視角為錨點,從美國藥物上癮的泛濫情況,愈深愈廣地牽扯到整個藥物產業利益鏈以及背後的社會關係。

每個受到藥物成癮影響的人於家庭都被串聯在一起,與賺取暴利的大型製藥公司形成物理上的並聯。

而那個讓整個電路產生”短路“的突破口,便是發現自己陷入普渡騙局並且也陷入上癮魔障的芬尼克斯醫生。

最終形成“斷電“局面的人,則是一個個對抗成癮藥物製作、販賣、走私的小人物們。

你看,整理下來,《成癮劑量》的故事不復雜。但它引發的多面性思考,卻源源不斷。

生而為人,我們如何感受疼痛?

活在人世,我們如何與疼痛相處?

疼痛的存在,代表著感知的存在,代表著活著的一種體驗,可是什麼時候,人們開始懼怕疼痛,甚至開始掩藏疼痛了的呢。

有害怕的情緒並不可怕,那代表著你是人,是有生存跡象的生命體。

可真正的痛,卻遠超物理層面的難受。

這也是為什麼在《成癮劑量》中,奧施康定的廣告內容和宣傳說辭一直被抨擊成偷換概念、以假亂真的虛構無理偽命題了。

《成癮劑量》中,探討得最為徹底的是關於人們為什麼會復吸。

“我們之所以復吸的部分原因,是因為我們痛苦。”

“我們心中有一種痛苦。而我們真的不想再承受那種痛苦。”

“我們染上毒癮,痛苦對我們打招呼,說 嗨。”

“還是什麼都感覺不到的好。”

清醒的成癮者是知道毒癮的危害的,可在痛苦面前,他們只能優先選擇讓自己麻木。

有時候因為一時沒忍住,久而久之讓靈魂也麻木。

有時候,卻因為或許真的忍不住,麻木是唯一延續活著的辦法。但自然而然,也讓靈魂的活著日漸枯竭。

如何與痛苦相處這一命題,如同“生命的意義”一樣,是人類一生都在探尋,幾代人都在理解與傳承,卻截至目前無法有一個唯一確切結果的謎題。

《成癮劑量》給出了它的答案——痛苦就是痛苦,不好也不壞,只是作為人類活著必須與之共存的部分。

有時候,它會帶來好處。

有時候,如果我們足夠勇敢,如果我們願意更深入內心,找到辦法,克服痛苦,我們就能發現更好的自己。

但道理都懂,真正做起來,只要不是親歷者,的確很難說感同身受。

唯一能直面的,是把疼痛當成一種維度,去俯視自己,思考如何面對前方的道路,眼前的生活,和未來的自己。

談完了《成癮劑量》對個人思考的啟迪,我們再從主觀走向客觀,來看看它的現實意義。

就如同《我不是藥神》於根處試圖探討的問題一樣,《成癮劑量》也提出了一樣的叩問,止痛藥成癮,到底如何算對又如何算錯?錯的又是誰呢?

今年5月的時候,一部四小時的紀錄片《世紀犯罪》將美國的“疼痛市場“真實展現:大型製藥公司如何穩固自己堅不可隨的力量,整個製藥販賣和交易的鏈條是如何官商勾結直線打通,堂而皇之的收買議員、正大光明的修改法律、脫衣舞娘的虛假銷售……

《成癮劑量》比之詳實有料的真實記錄,更像一把鋒利的匕首,為我們直插美國社會官官相護、司法漏洞和美國醫療體制的根部,將缺陷與問題一一撕開。

在這裡,你看到了有心之人對小鎮農村推出藥物的惡意和算計,只覺悲涼和噁心。

哪怕律師們歷經數年贏得案子的第一場戰鬥,等待他們的還有如山海般的文書牢籠。

能夠根本解決的,或許是人心,是團結,但的確,還需要時間。

《成癮劑量》這把匕首的刀面光亮如鏡,映象出無數人從簡單的受傷不斷成癮的現實故事。

案件的曙光在第六集有了徵兆,長期艱難又一直碰壁的調查終於在抓出普渡製藥收買所有反對他們的人的證據下有了突破口。但你以為這樣就結束了麼?

最為痛苦的是你明明有了把柄,卻無法根治那些已經在上癮魂器中習慣享受並不得不被動依賴的人們。

刀刃將罪惡之手終結,但卻不能幫助所有人擺脫奧施康定的魔力。於是,你會感觸,在整個系統下,最終的閉環在於人。

當然,《成癮劑量》也是一把帶有溫度的匕首,它同時將那些因此站起來將這份“救贖”傳承的人們一一照射。

很多看過《成癮劑量》的朋友會為最後的結局飄然落淚。40萬人的犧牲,換來了大型製藥公司貪婪無度的報應。抗議者走上街頭的大規模示威終於以高呼的口號將噩夢於2009年終結。

於此,你會感動,至少在一片黑暗裡,你看到了一絲光亮。

而最為深徹的,是《成癮劑量》的留白。

在結局,針對普渡的訴訟以認罪協議的透過而取得了進展,但正義者們並沒有全盤贏得這場戰爭。如同卷財出逃的薩克勒家族,他們依舊擁有者財富和地位,不受懲罰。

腐敗和刑事犯罪的事情也依舊在法律的光環和戒尺下屢屢發生,但正義也因此不會消亡。

無論是微觀還是宏觀,是量化還是質化,《成癮劑量》最終將錘子落到了雞生蛋、蛋生雞,善惡共存且一直偕同,社會永遠有陰影卻也有光的迴響之上。

雞死了,蛋也碎了。蛋碎了,雞也不會復生。從另一種哲學的多蛇對食的角度,《成癮劑量》也把這回響的低音拉滿。

如同金球獎在往年的惡性積累對今次金球獎的毀滅性打擊,當時的奧施康定也隨著時間的日積月累對整個美國社會帶來了無法復原的影響。

回到金球獎的探討,往年每到這個時候,金球獎都在以一種“政治正確“的口號對奧斯卡進行一番慷慨激昂的前哨作業。

今年2月,在以《洛杉磯時報》為首的頭部媒體的證據性實錘下,金球獎進行了史無前例的內部改革。

不僅原主席菲利普·伯克於4月被開除,10月的時候,金球獎也終於瞻前顧後的新增加了21位新評委,聲稱“我們會盡快多元化和年輕化。“

金球獎何時能重新步入正軌,重新獲得好萊塢大廠和影人們的認可和信任,我們尚不可知。

這也是《成癮劑量》最後的留白為什麼能深遠悠長,將社會很多真實事件真相投射的緣由。

案件或許可以以階段性的小勝利解決表層問題,卻終究無法從根本上根除社會的毒瘤,也永遠無法將受害者送回過去。

而所謂毒瘤,也不是一朝一夕、一個人、一種群體的單獨效應。

有人,才有文明。

有文明,才有世界。

而世界的紛雜,也是因為當整個社會體系建構完善,才逐步豐富百態,形成黑白灰的不同色差的。