1950年5月,重慶戰犯管理所迎來了兩名新的戰犯:徐遠舉,沈醉。諷刺的是,就在不久前這裡還叫作“白公館監獄”,是關押革命志士的地方。

而徐遠舉和沈醉彼時是“高高在上”的軍統高層,在審訊共產黨人、進步人士時毫不留情,如今自己也成為了階下囚。

等待審判的日子對於曾經的軍統大特務來說格外難熬,他們誰都不知道自己即將迎來一個怎樣的結局。若是按照他們過去的習慣來審判自己,恐怕個個不得好死。

這或許就是為什麼當戰犯管理所為了穩定戰犯情緒暫停讓他們看報的時候,徐遠舉卻將此理解為自己即將被公審處死了。

過段日子戰犯管理所恢復了戰犯讀報的權力。正值鎮反運動浩浩蕩蕩開展之際,全國人民都歡欣鼓舞地慶祝著國民黨戰犯們被處死。

但看在徐遠舉的眼中,這就是一封封對自己下的“病危通知書”,每得知一個經過公審被處以死刑的訊息,他就覺得自己離見閻王近了一步。

當這個名單中出現他合作過的中共叛徒時,他更會食不知味。他深信:無論如何,公審的結果都會將他判成死刑。

有了這樣的思想,在日常的審訊中,徐遠舉什麼都不交代。這是他多年軍統生涯的後遺症:他深知只要開了口,就是給了審訊者突破口,接下來所有事情都會從這個口子像是擠牙膏一樣被擠出來,直到把全部秘密榨乾。

而徐遠舉的秘密就太多了——他的手上,全是共產黨人的鮮血。這段日子,徐遠舉拒不配合交代罪行,只是經常眺望松林坡上的戴笠公館,回想跟著戴笠耀武揚威的日子。

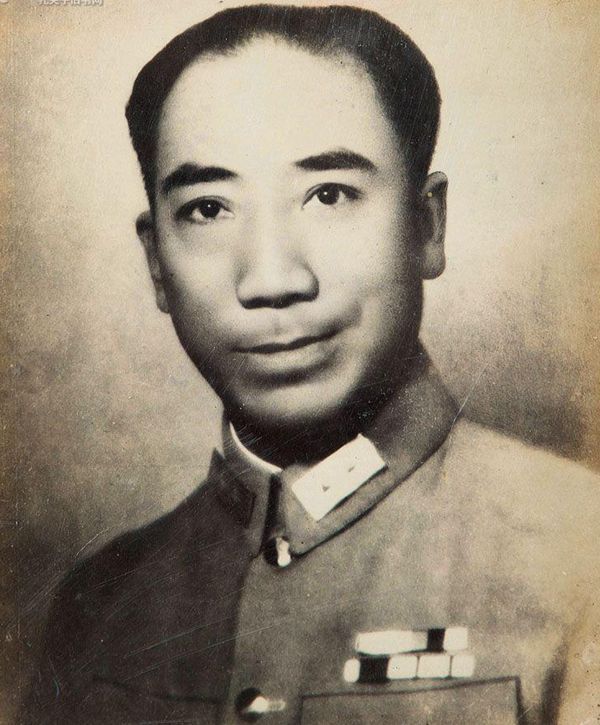

徐遠舉雖然外號是“徐莽子”,卻並不是草莽出身。他是黃埔軍校七期畢業生,畢業後出於興趣加入復興社——即軍統前身之中。

在復興社杭州特訓班中,徐遠舉如魚得水,對這些特殊課程有著非凡的天分,各科成績都是拔尖的。

他也因此受到了戴笠的注意,被列為勤奮學習的典型,多次獲得戴笠獎給的金筆。徐遠舉也不是什麼低調的人,在特訓班結業的時候,他裡裡外外的衣服口袋上,掛滿了戴笠獎給的金筆。

此時的戴笠雖然欣賞徐遠舉,卻稱不上重視他,畢竟戴笠用人最重視的一點——“忠實”,還沒有得到足夠的驗證。

而他也不是戴笠或者蔣委員長的同鄉,沒有往上提的捷徑。從復興社畢業之後他庸庸碌碌六年,都只是一名少校。

他的機會出現在西藏。淞滬會戰之前,英帝國主義在西藏製造事端,戴笠派徐遠舉以“護衛隊長”的身份隨行,實際上是蒐集情報工作。

徐遠舉在西藏一干又是五年,率領自己的諜報組在當地踏實蒐集情報,自己成為了“西藏通”。這次經歷終於讓戴笠相信了他的忠誠,有了往上走的基礎。

抗戰爆發、軍統成立後,徐遠舉擔任了西昌站站長,後又出任成都經濟檢查大隊大隊長,開始嶄露頭角。

作為時任成都經檢隊的第三任大隊長,幾乎整個川西平原上,凡是與物資有關係的事情都由他說了算。

而且徐遠舉可以隨時跟戴笠打小報告,所以郵電檢查站、航空檢查站、省警察局等地幾乎全都要看他的顏色行事。

這也是徐遠舉立威的結果,第一個被他用來“開刀”的人是吳紹章,新都縣一個靠聚賭抽頭起家的小混混,靠關係和錢開路一路當上了民食處顧問,利用手中的權利操控當地糧食價格從中漁利。

偵知該情況後,徐遠舉當即派出憲兵將吳紹章拘捕,將他多年囤積的四萬多石油菜籽和六千多石大米統統沒收。

同樣因為私自囤積油菜籽和大米而被徐遠舉辦掉的還有地方望族,時任川鹽銀行郫縣分行主任、福川銀行郫縣分號主任葉溪柳兩人,他們倆仗著與川軍有姻親關係,在家中囤積菜籽油七千多石,大米一萬五千石不對外出售。徐遠舉二話不說,直接將他們關了起來。

但以這兩個例子說徐遠舉“公正”、“為民謀福祉”也是高抬他了,他只是柿子撿軟的捏罷了。這兩個人的背後都沒什麼後臺,真正有後臺的他也是“輕拿輕放”。

1943年,有人舉報四川省防空司令部囤了大量棉花意在哄抬物價。徐遠舉接到情報後表面上拍案大罵,聲稱一定要查個“水落石出”,實際上拖了足足一個星期才命令憲兵出動。

這時因為當時蔣介石退居重慶,急需拉攏川軍地方勢力。大案的訊息已經傳出去了,一個星期遲遲不動,對方早已將多餘的棉花轉移了。

徐遠舉最終給了一個“事出有因,查無實據”,這事就草草了了。只有不知內情的人還在誇徐遠舉是“硬漢子”。

“硬漢子”徐遠舉在抗戰期間只在後方發揮作用,內戰爆發之際反而逐漸走到了前臺。全面內戰爆發時,徐遠舉已經被戴笠升為軍統北方區區長。戴笠墜機身亡後他又對毛人鳳表示了忠誠。

1948年春天,一封裝有《挺進報》的“公文”送到了重慶行轅主任朱紹良的手頭,拆開後朱紹良大怒,將徐遠舉叫來痛罵一通,要他限期破案。

在破案期限臨近時,雲陽縣逮捕了一個名叫盛超群的人,嚴刑逼供後他承認自己是中共雲陽縣地下黨負責人,還提供了一份人員名單。

徐遠舉以為這是第一個突破口,結果按照名單逮捕了一群人後,發現要麼是國民黨、三青團的骨幹,要麼是土豪財主,顯然這份名單是假的。徐遠舉不得不一一放人並逐個道歉,盛超群也在之後不久被殺掉了。

萬縣也密報上來一個人,說該縣的一所中學是地下黨機關,該中學一名教員是中共負責人,據說還發布了密謀暴動的檔案和小冊子。

徐遠舉將此人抓來後一審,也只是一個教書的普通人,而且他還和軍糧局重要人物有關係。

接二連三抓錯了人讓朱紹良的火更大,徐遠舉壓力非常大。此時不僅逼近了規定的破案期限,還花光了幾乎所有的辦案經費。

朱紹良威脅道:再不破案,軍事法庭見!徐遠舉唯有走最後一步路:逮捕重慶民生路文成出版社一名青年店員陳柏林。

此人之前被懷疑是地下黨員,但被判定價值不大所以一直沒有逮捕。在被朱紹良催得急的時候,徐遠舉此舉實際上是“死馬當做活馬醫”。

沒想到沿著陳柏林這條線,徐遠舉剛好抓住了與他單線聯絡的上級任達哉,並從其隨身攜帶的手提包中找出十幾份《挺進報》。

面對僅有的兩個人,徐遠舉親自上陣,動用了48套美國刑法嚴厲折磨任達哉。熬不過酷刑的任達哉供出了地下黨市工委委員許建業。

許建業絲毫沒有開口,但也犯了一個小錯誤:他害怕牽連同志,從看守所裡帶了一封信給家人以起到報警作用。

沒想到所託非人,獄卒將這封信交給了徐遠舉以換取功勞。這封信幫了徐遠舉大忙,他找到許建業就職的志成公司,搜了大批《挺進報》和入黨申請書,又用“守株待兔”的辦法扣留了一大批來志成公司的人,其中包括無意中被扣的重慶地下黨市委書記劉國定。

接著徐遠舉動用了更大一批“紅旗特務”,進入學校、工廠等地接近那些像是地下黨的人。“隨抓隨放,就地埋伏”、“直搗核心,抓捕重點”,這是徐遠舉引以為傲的“二部曲”。

他用這個方式將已經逮捕的重慶銀行職員餘承安放出,透過他抓住了地下黨市委副書記冉益智。

作為重慶地下黨核心人物,冉益智卻很快叛變了,他指認出此前誤被扣、身份卻沒有洩露的劉國定。

劉國定也沒有挨很久的刑便叛變了,他供述出了重慶、川東的大批地下黨員,陳然等《挺進報》負責人也因他的供述而落網。導致川東地下黨組織遭到極大破壞,就連中共上海局也險遭毒手。

此事被稱為《挺進報》案,因此案被捕了大批中共地下黨員:重慶67人,上下川東41人,川康17人,上海8人。

烈士的鮮血遍灑,重慶的大地血染,徐遠舉卻因此升官發財,受到蔣介石和毛人鳳的賞識,被任命為保密局西南特區區長。

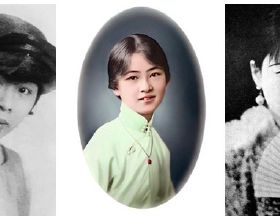

在重慶,徐遠舉還抓捕和殺害了江姐。1948年6月14日,江姐江竹筠在萬縣被捕,得知此事的徐遠舉親自前往審訊江竹筠。

審訊的過程在沈醉後來撰寫的《我這三十年》中有提及,記載了某次沈醉目睹徐遠舉審訊江姐的過程,其中使用的方法和手段極其的殘忍。

江姐受到了許多酷刑的折磨,最後被關在了渣滓洞裡。在後來的大屠殺中,渣滓洞的革命人士全部慘遭殺害,而這次也是徐遠舉下的手。大屠殺中,中共黨員和愛國民主人士被殺者三百餘人,僅有15人倖存。

“11·27”大屠殺後,徐遠舉無心再為“黨國復興”出力,一心想要逃到臺灣。他天天要專機想要逃走,毛人鳳一直沒鬆口,直到12月9日蔣介石走了,徐遠舉才和總務處長成希超等人一同興沖沖地爬上了飛機。

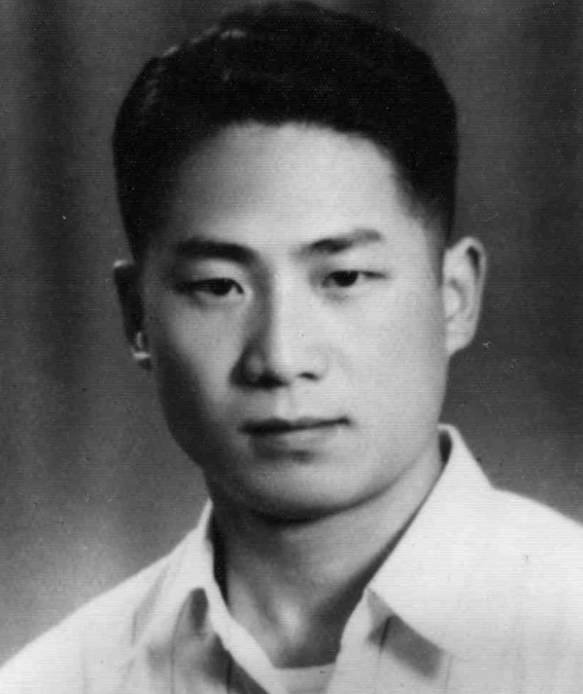

當天下午飛機落在了昆明巫家壩機場加油,徐遠舉來到了國民黨保密局雲南站,見到了站長沈醉。

所謂“保密局”,實際上就是軍統因泰國臭名昭著,迫於壓力改的名字。沈醉一看到徐遠舉也是吃了一驚,問道:“你怎麼這種時候還到昆明來?”

徐遠舉反倒笑沈醉小題大做,說成都還再在國軍手裡,共產黨無論如何也不可能現在到昆明。沈醉不以為然,他悄悄告訴徐遠舉:雲南省主席盧漢態度曖昧,很可能會“圖謀不軌”。

以現在的角度觀之,盧漢的確是雲南解放的功臣,當時盧漢也的確被蔣介石多番安撫和威脅以求他穩住雲南。

徐遠舉此前不知此事,被沈醉告知後便只想儘快離開昆明,甚至想連夜離開。沒想到沈醉告訴了他一個更差的訊息:盧漢早已下令,經過昆明的飛機準進不準出。

是夜,徐遠舉被安排在盧漢的副官朱家材家中。作為軍統數得上名的大特務,徐遠舉此前也不是沒有涉過險,但此次他極其不願意。

或許是因為知道國民黨失敗已成定局,他的意志也被摧垮了;或許是因為他已經有了不好的預感。最後,還是沈醉派了幾個人跟著他,他才放心在朱家材家中過夜。

就在這天晚上,徐遠舉已經在朱家沉沉睡去的時候,沈醉被盧漢誘捕成功,並供述出徐遠舉正在朱家材家中。

第二天凌晨五點,昆明市警察局長李志正拿著盧漢的手令就要抓人。朱家材深覺在自己家中抓人沒面子,便要求等徐遠舉出了門再抓。此舉險些讓徐遠舉逃走。

那天早上徐遠舉起來第一件事便是給沈醉打電話,結果一直沒人接,主人家也不見露面,他便心知不好。

徐遠舉立刻拿出特務的看家本領:化裝成平民,私自開著朱家有特別通行證的吉普車奪路而逃。

幸好李志正早有準備,在各個路口都設了路障要求車輛停車接受檢查。起義的警察們手執武器,團團圍住了徐遠舉,將他逮捕歸案。

就這樣,徐遠舉和沈醉一同進了重慶戰管所。一開始他極度不配合,不僅不供述不認罪,甚至拒絕領取管理所發放的生活用品。他說:“我徐某人死了也要落個清白,免得人家說我沾了共產黨的光。”

當時戰管所中許多國民黨戰犯已經開始悔過了,特別是在陳賡做客重慶時。陳賡是黃埔軍校一期畢業生,他到西南軍區做客時聽賀龍說起戰管所裡關了一批國民黨高階軍官,有很多人也是黃埔一期的。

出於會會老同學的心情,陳賡來到了戰管所,這裡果然有很多黃埔一期畢業生:曾擴情、宋希濂、鍾彬……這些人一一到場與陳賡見面。

陳賡請他們吃了飯,並鼓勵他們為祖國統一貢獻力量。臨走的時候,他指著前來作陪的西南公安部部長周興說:“你們有困難就像周部長反映,他會幫忙解決的。”此次飯局後,宋希濂等人心情都很激動,經常講起此事。

說者無意,聽者有心。此事聽在徐遠舉耳中就是另一層意思了:他也是黃埔軍校畢業生,雖然不是一期的。但陳賡此次來沒有見他,肯定是知道他案情重大,不可能逃過一死了。這麼想著,徐遠舉的求生慾望就更低了。

於是,在一次例行傳訊中,徐遠舉爆發了,他大喊著:“要殺就殺,用不著這樣一天到晚折磨我。”

當天主審的西南公安部一處處長段大明幾乎要氣笑了,他怒拍桌子喊道:“你進戰管所之後,我們給你開中灶,不打不罵也不加刑具,哪一點算是折磨你?”

徐遠舉一下子便被噎得說不出話來。他自己也是幹慣了審訊的,焉能不知自己的情況在戰犯中已算是極好的了?

給了一棒子,段大明又塞了一顆甜棗:“要是依我的脾氣,你這種人一天都不能留,抓住就該槍斃。但現在人民政府花這麼多錢白白養你們,無非就是要對你們進行改造。你要老實交代問題,才有可能獲得從寬處理。”

過一陣子預審處長劉正明給全體在押戰犯開會的時候,說了類似的話。他說:“你們都應該認真改造思想,不要整天疑神疑鬼,瞎猜會判死刑。按照目前政策我們對戰犯是寬大的,有些人雖然罪行極大,但只要悔過自新,最多隻是死緩,不至於掉腦袋。”

徐遠舉的心這才算是放了下來,也不要做一個“清清白白”的人了,甚至要求補發生活用品。

多次審訊後戰管所的人也摸清了他的脾氣,審訊他時更注意方式方法,儘量不去激怒他,徐遠舉也供述出了一部分軍統內幕的情況。

有的時候,他還是端著架子。例如有一次印度代表團訪華,提出想要參觀抗戰期間印度國大黨領袖尼赫魯在重慶的住地。

此事中共方面一概不知,只能到戰犯中找線索。問來問去大家都說不知道,只有徐遠舉慢條斯理地說:“王陵基知道,他是老重慶。”

結果王陵基回想半天沒想起來,徐遠舉又說了句:“就在你老先生的公館旁邊嘛。”原來他才是那個什麼都知道的,就是要賣個關子。

公安部沒跟他計較這個“賣關子”,反倒說他解決了印度代表團的一個問題有功,表揚了他。這讓徐遠舉看到了“將功折罪”的希望,他轉而特別積極地寫書面材料,請求減刑。

他估計也沒想到,這麼一積極導致被捕的軍統另一個大特務周養浩特別看不上他。兩人有一次在白公館就爭了起來。

周養浩說徐遠舉:“五大三粗,不學無術”,徐遠舉反擊說他:“有少將的牌子,沒有少將的風度,靠著裙帶關係爬上來。”

兩人這矛盾是早年在軍統中就積累下的,如今延續到了戰管所中,差點打起來。儘管後來管理員做了協調,但後來周養浩看到徐遠舉檢舉他殺害楊虎城的材料時,兩人又大鬧了一次。

1956年1月,徐遠舉與王陵基、沈醉等人首批被送到北京功德林戰犯管理所集中關押,編號12號。

在這裡他帶頭改過自新,甚至主辦了牆報《新生園地》。從表現來看他是特別積極的,但由於歷史原因,軍統的人特赦都比較晚。

徐遠舉這段時間心理上又備受折磨,因為特設名單中一直沒有他。在建國十週年之際,杜聿明、宋希濂等人都被特赦了,他忍不住發牢騷:“我也認真學習,勞動也賣力流汗,積極配合寫歷史資料,哪個地方不符合特赦標準?”

1966年後,在押戰犯特赦的工作基本停止,徐遠舉被轉移到了秦城監獄,已經被特赦的人中有些又被投入了監獄中。

徐遠舉看到這樣的場景後心態基本“崩了”,他開始有事沒事找別人吵架,好在他也有自己的原則,即使捱打也不亂“咬人”。

徐遠舉的生命結束在1973年寒冬。某次他勞動期間因為工作不合格而受到了批評,對此他十分不服氣,當場大吵大鬧,回到住處後又用冷水沖澡。

對於一個患了多年高血壓的人,他這種做法實在不明智。剛剛衝完冷水澡就暈倒在了衛生間裡。被發現送往醫院時已經晚了,最終因腦血管破裂不治身亡,終年59歲。

兩年後,毛主席將關押在秦城監獄的戰犯全部特赦,暴躁的徐遠舉終究沒有等到這一天。他也是唯一一個病死在秦城監獄的戰犯。這個結局對於一個雙手沾滿鮮血的軍統特務來說,也算是便宜他了。