1934年10月,一位蓬頭垢面的乞丐來到江西瑞金沙洲壩,找到臨時中央駐地後顧不得休息,趕忙脫下腳上穿的破破爛爛的鞋子,從鞋底掏出一沓薄紙。

這疊紙很快到了周恩來手上,他看後驚呼,這竟是事關8萬紅軍生死存亡的絕密情報,7天后,紅軍開始進行長征。

儘管在這位乞丐到達之前,領導人們就開始進行長征的設想和準備,但這份檔案促使中央下定最後的決心提前突圍,撤出江西根據地。

檔名為“鐵桶計劃”,是蔣介石和軍事顧問不眠不休了很多個夜晚才制定出來的,旨在用鐵桶般嚴密的封堵,將紅軍完全扼殺在江西蘇區。

出乎他預料的是,紅軍居然趕在“鐵桶圍剿”完成之前,精準跳出了包圍圈,保全了革命最後的火種。

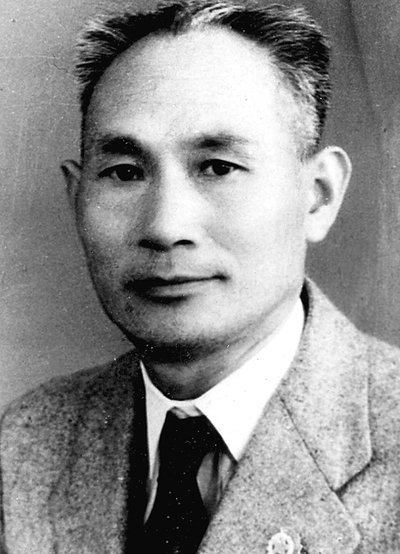

這位將絕密檔案帶給周恩來的乞丐,名叫項與年,是隱蔽戰線上值得大書特書的人物。

檔案是同情革命的國民黨人莫雄從廬山上帶下來的,足足有4斤重。內有150萬兵力的具體部署、各部隊的進攻路線、日程安排等,每份檔案都打上了藍色的“絕密”字樣,並編排了序號。

地下黨人盧志英、劉啞佛和項與年三人苦熬了一個通宵,才將這些檔案的詳細內容用密寫藥水寫在4本學生字典上,由熟悉江西地形和方言的項與年火速送往瑞金。

從德安到瑞金,中間要經過永修、新建、南昌等8個縣市,途經幾十個關卡。白天行走危險重重,項與年只能選擇走夜路。

起初他扮作教書先生,將4本字典和牙膏、水杯以及兩件舊衣服裝到用毛巾縫製的袋子裡。在接近南昌的關卡處,當敵人正要翻看他的袋子時,項與年突然“哎呦哎呦”地捂著腮幫子裝牙痛:“老總,我牙疼,讓我先找點牙痛水點上。”

他一邊在袋子裡翻牙痛水,一邊拿出字典在敵人眼前晃:“就幾本字典,本人教書用的。”

敵人嫌他煩,看著他那老實巴交的模樣,像轟蒼蠅似地將他趕走,項與年巧妙地將盤查應付了過去。

雖然他成功闖過了這一關,但後面還有幾十關,這4本學生字典太顯眼,如果遇到警惕的守衛,項與年擔心會露出破綻。

他將字典帶到德安行署駐南昌市辦事處後,找來幾位年輕精幹的地下黨員幫忙,將檔案內容縮寫在薄紗紙上,將它們小心地藏到鞋底後,趁著夜色離開南昌。

項與年心思縝密,他知道距離瑞金越近,敵人的盤查將會越嚴,他的教書先生身份很容易遭到懷疑,必須另外換個身份。扮什麼比較簡單呢?索性扮乞丐好了。

項與年滿身的書生氣質與乞丐相差甚遠,必須想辦法改變。時間緊迫,項與年隨手找到一塊大石頭,用力敲掉了上下四顆門牙。

筆者前幾天剛剛拔掉一顆牙,在麻藥作用消失後還連疼了3天,項與年同時毀掉四顆牙的那種痛苦,想想就覺得後背冒涼氣。事實也是如此,巨大的疼痛使他昏倒在路邊,好一陣子才清醒過來。

醒來後項與年滿腦子都是“趕路”二字,餓了吃口乾糧,渴了喝點河水。當經過一個嚴格的檢查站時,他的形象與乞丐別無二致。

只見他的嘴巴腫得老高,由於過度疲累而面無血色,衣服也被樹枝颳得破破爛爛,沒人懷疑他是假扮的乞丐,項與年就這樣經過無數艱難險阻,終於將事關8萬紅軍生命的絕密情報親手遞交黨中央。

之後,這位神秘的“乞丐”便消失在蘇區。

原來,項與年先是參加了長征先遣偵察隊,但是很快又被調回上海接受一項特殊任務。

為了反擊敵人的圍追堵截,組織上決定破壞敵人運送軍隊和糧食彈藥的重要供給線——南潯鐵路,將德安鐵路橋、南昌飛機場和油庫全部炸掉。為此中央特科在上海舉辦了一個爆破訓練班,在南昌設立了一家出售爆炸品的商店。

訓練班結束後,兩名成績優異的李姓和王姓學員被選派赴江西執行破襲任務。

一天,兩位隊員被項與年的直接領導劉子華帶到上海大飯店與他碰面。為了安全起見,劉子華向這兩人介紹項與年時,說他是一位可靠的國民黨朋友,這次去南昌找工作,順便帶上二人。等到了南昌後,由項與年幫忙給他們找住處和買東西(爆炸品)。

項與年一直在江西工作,對江西地形非常熟悉,因此組織上選派他共同出任務。誰知,這次赴南昌之行危險重重,他險些連命都丟掉了。

第二天,項與年和兩位隊員從上海乘船,當輪船在南京下關碼頭停靠時,項與年就被國民黨暗探秘密拘捕到一個旅館,10分鐘後,那位李姓隊員也被抓來,唯獨沒看到姓王的隊員,項與年判斷,姓王的不是國民黨的特務就是臨時叛變了。

很快,項與年與李姓隊員被敵人用汽車押送進南京城內一家看似民房的不起眼的特務機關。他倆先是被共同審訊,二人都神色如常地推說不認識對方,敵人故意詐他們:“不要騙我們啦,我們是很清楚的。”

眼看從二人口中得不到任何有用的資訊,敵人決定採取分開審訊的辦法。他們要項與年說出赴南昌的真實目的,並且做了種種承諾,諸如生活有保障啦、前途光明啦,還可以見到CC派首領陳立夫啦。

項與年早有準備,不慌不忙地拿出掩護工作用的證件,說自己是國民黨員,這次去南昌就是找工作而已。

敵人採用疲勞戰術,連續審問了項與年兩天,結果一無所獲。

第三天,項與年和李姓隊員被換到另一處秘密地點關押。在進大門口的時候,項與年有意放慢腳步四處檢視,結果他竟然看到了那位王姓隊員,正在與一位抱孩子的漂亮女人嬉笑聊天。瞬間項與年全明白了,果然是這個姓王的出賣了自己。

原來,王姓隊員的確是混進來的奸細,在受訓前是同濟大學的學生。他從接到任務後便馬不停蹄地前去告密,導致項與年二人的被捕。

不一會,王姓奸細走了進來,意在勸降。項與年裝作不知道他的真實身份,連連嘆氣:“你們的事為難了我。”意思是自己被二人拖累拽下了水。

王姓奸細自然不肯相信他的話:“你不是地下黨的話,劉子華怎麼會把我們交給你?”

項與年拍著大腿吐槽:“你以為我是你們的人?我是為朋友老劉辦事講義氣,這算什麼地下黨!”

王姓奸細對項與年的話半信半疑,項與年的精準判斷在這一刻又發揮了作用。經過幾天的審訊,他認為敵人並沒有掌握實質性的證據。這時候一方面要騙過敵人說自己不是地下黨,僅僅被利用而已,一方面要適當透露一些無足輕重、並且王姓奸細也知道的資訊,先騙過敵人再說。

打定主意後,項與年裝出被說服的樣子,把自己的底細“和盤托出”。他說自己早就加入了國民黨,但因為沒混好,變得意志消沉。在失業後,他受到朋友老劉(劉子華)的資助,這次純屬幫忙。

他還交代說老劉以前是國民黨元老胡漢民那派的,至於後來有沒有加入地下黨自己就不知道了。

他的這番說辭合情合理,敵人相信了他,準備讓項與年按照原來的計劃去南昌兜一圈,然後回上海向劉子華彙報,引來更多的人後再收網。

當然,在趕赴南昌前,敵人又詐了項與年好幾次,都被他巧妙地識別並搪塞過去。

項與年和李姓隊員、王姓奸細以及5名特務乘船由南京去往南昌。一路上,項與年都在思考如何通知上海地下黨。他利用上廁所的機會,用密語將情況寫在一張明信片上,託一位上廁所的陌生人替自己寄往南京的一個關係點,再由南京通知上海黨組織。

那位陌生人真的守約替他把明信片寄到了南京,這已經是後話。

到南昌後,項與年等人住進一個二層樓,樓下住的全是特務。第二天,項與年領著敵人去找南昌行動的準備關係:一個姓廖的家、一個女人家、一個小店,取得了特務的初步相信。

他用幾天時間摸清了住處附近的環境情況。趁著敵人放鬆警惕之際,他偷偷跑到地下黨員傅肖先家,說了幾句話就迅速趕回來,特務沒有發覺。

傅肖先火速通知南昌交通站的丘吉夫去上海報警。丘吉夫由上海返回南昌後,向項與年傳達了組織決定:儘快尋找機會逃跑。

接到上級指示後,項與年找了一個機會迅速逃出來,裝扮成一個商人,在天亮之前過贛江乘上汽車,再換乘火車走後到達河南信陽,先到好友黃吉甫家住了幾天,接著從漢口搭乘輪船回上海。他這麼做的目的是避開九江至上海線上特務的注意,只有這樣,才既能脫身,又不會把“火”引向上海。

項與年在1935年初到西南工作,期間參與了營救方誌敏的行動,可惜因為因敵人防守太嚴而沒有實現。

因為項與年常年為革命奔波,與妻子家人天各一方,互相不知道對方的下落。他的妻子王村玉於1934年被捕入獄、兒子項德崇不明行蹤,15年來音訊全無,他以為妻兒早已不在人世。

1949年底,項與年從一位上海老鄉張雪澄那裡聽說,兒子項德崇可能在安徽做共青團工作,他立刻打電話給時任皖北區黨委書記的老戰友曾希聖,請他幫忙尋找兒子。

有一天,在開會時,曾希聖遇到了團委書記項南,便將為項與年尋找兒子的任務交給他:“我的一個老戰友在遼寧工作,20世紀30年代他在上海丟失了一個十歲左右的兒子,聽說現在在皖北搞青年團工作,請你幫我找到這個人。”

因為項與年在1936年改名為梁明德,項南四處打聽,也沒找到姓梁的團幹部,曾希聖有點著急,又多講了一些老戰友的事情,如他是福建人,在上海工作過......

項南忽然插了句嘴:“我小時候也在上海,16歲才離開。”

項南深情回憶起當年的事情,說自己在南京上堯化門小學,同住的有一位鬍子叔叔,常常帶自己到南京路一帶玩,還去大世界照哈哈鏡。

這些熟悉的場景開啟了曾希聖塵封的記憶,在他的上海印象裡,自己就曾帶著一個10歲左右的男孩子逛過這些地方,他圍著項南東看西看,很像項與年年輕時候的模樣。

項南也認真起來,他仔細端詳著曾希聖的臉,突然喊了聲:“鬍子叔叔。”

原來,項與年想要尋找的大兒子項德崇,已經改名項南,難怪他怎麼都打聽不到兒子的下落。

自此,分離16年的父子終於聯絡上了,但二人都忙於工作,直到1953年才見面。

晚年的項與年,工資是省部級幹部中最高的,但他穿的衣服都是20年前在上海購置的,破舊得不成樣子,家裡更是連像樣的傢俱都沒有。

他的錢都花哪去了?每月上交多達100元的黨費,除此之外,炊事員、司機、鄰居,只要生活有困難,他都長期資助。

在農村搞調研時,他也常常掏空口袋裡的錢幫助貧苦的群眾。

因為工作關係,項與年經常出差,他每次回來後必定會把車票撕掉,從不向公家領取補貼,別人問他這麼做的原因,項與年回答:“黨給我的已經夠多了,我又不缺錢花。”

這是一位真正的無產階級革命家。