1950年的秋天,當新中國的人民都還在為重建家園而努力的時候,鄰國朝鮮大地上再次陷入了戰爭的泥潭,一時間狼煙四起。

隨著事態的發展,美軍開始介入朝鮮戰場,後來還公然越過三八線,甚至說出“在歷史上,鴨綠江並不是中朝兩國截然劃分的、不可逾越的障礙。”這樣的話,戰火即將蔓延到了鴨綠江邊。

面對美國的帝國主義抬頭,為了抵禦美國的侵略,中國自然不會坐視不管,中國上下都拉開了轟轟烈烈的抗美援朝運動。而抗美援朝這件大事,就像風一樣,安靜地吹進了功德林裡頭……

那麼抗美援朝戰爭爆發後,功德林中的國民黨戰犯對這場戰爭持何態度?

功德林裡的聲音:有人不看好,有人建“功德”

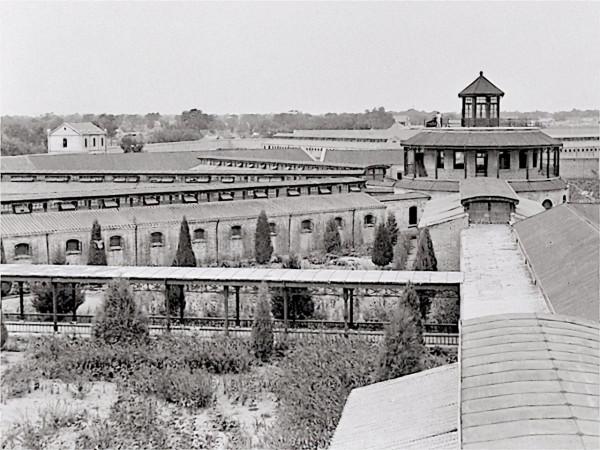

功德林裡面住著的人,可不是和尚道士,在這個聽上去有點“風仙道骨”,實則是一所關著國民黨戰犯的監獄。

這些人出身和故事都非常複雜,大多數都是國民黨的高階將領,長期在蔣介石麾下效力,對蔣介石和國民黨有著像頑石一樣的執著。

在他們的腦袋裡,總結出來的戰敗原因多種多樣,友軍支援不到位,國民黨自身混亂腐敗,甚至有人已經很清楚:他們總裁的蔣介石才是最大的問題。

但他們還是不願意從心底裡承認共產黨和人民的力量,對戰敗這個結果就是不服氣。有些人還盼望著甚至深信:終有一天,蔣介石會從臺灣起兵反攻,能把他們從監獄裡救出去。

所以,當美軍入侵朝鮮的訊息傳到高牆之內,功德林這片淺淺的池子,也泛起了水花。

當時基本上分成兩大“陣營”一邊是心存僥倖、慷慨陳詞派,另一邊是默默觀察、一言不發派。

在慷慨陳詞派裡面,典型代表就是文強。

當他開啟每日都送過的報紙,漫不經心地瀏覽著大致內容時,有個標題跳進了他的眼睛裡。

那是六個大字“美軍仁川登陸”,文強實在太激動了,他腦海中已經幻想著美國能把他們救出去。

原先還在寫交代國民黨軍統局北方區內幕材料的鋼筆,已經蓋上了蓋子,交代材料也被推開了,進功德林對他來說,已經像是一場快要醒來的噩夢。

讓我們聽聽文強是怎麼描述的:

我在想,朝鮮戰爭的爆發,是變相的美、蘇戰爭的爆發。

換言之,便是第三次世界大戰的爆發。

我身在監內,心在監外,幸災樂禍地唯恐天下不亂。

國民黨被趕出大陸之前,中央宣傳部長任卓宣曾經大聲疾呼過,世界必因美、蘇爭奪而大打起來。

我想這一天我們等到了。

我在想蘇聯在反法西斯戰爭中,元氣大傷,沒有十年八年恢復不了。

美國得天獨厚,在本國土地上沒有受到戰爭的蹂躪,已成為第一次、第二次世界大戰決定勝利的力量。

第三次世界大戰除非不打,一打準定是美國必勝。

蘇聯一敗,中共的江山就坐不穩。

歷史的命運將決定於自由世界盟首美國。

“我認為,蘇聯稱雄於世界的壽命不長了,中國共產黨又豈有幸存之理。朝鮮半島打不了遊擊,也打不了陣地戰。人民解放軍在大陸作戰是行的,小米加步槍打美國,就不是那麼容易的事情了。”

文強越想越興奮,恨不得馬上得到第一手戰場的訊息,來驗證他的想法,甚至整晚都無法入睡。

當晚,管理處的一位李科長,讓文強寫一篇“美朝戰爭的預測”。

文強早有此意,於是大筆一揮,洋洋灑灑寫下5000多字的得意文章,文章的結束句是:“美國是不可戰勝的。”

不僅是文強,支援這個觀點的,還有另外一個人:被稱為美國通的國民黨降將杜建時。儘管杜建時那時候是關押在天津公安局,但也做出類似的預判:若是美國戰敗,那麼我全都錯了。

杜建時

他們這類人就是低估解放軍的戰鬥力,哪怕他們是解放軍的手下敗將,也仍然相信,美國的實力大大強於解放軍。抗美援朝不可能勝利。

而另外一些人,則是默默不語,儘管他們未必完全相信解放軍能贏,但是也不會高興得太早,他們一般都是默默看報紙,時時留心戰況。而這些人卻慢慢變得真正冷靜且清醒。

在功德林裡面就有邱行湘等人。

一開始,邱行湘還是對共產黨和解放軍的戰鬥力存在深深的疑問,他還想過,也許僅僅是因為國民黨無能,共產黨才能打敗國民黨。當共產黨面對強大的美軍的時候,局面可能就完全不同了。

就此他還想過:在這個世界上,美國人點頭的事誰也阻擋不了,美國人搖頭的事誰也做不成。

邱行湘

但是,隨著一則則捷報傳到功德林裡,邱行湘還是反思自己之前的觀點,隨之開始明白:自己落在一個世界上力量最強大的政權手中。

他們國民黨的失敗,縱然有自身的原因,但是,看到志願軍面對強大的美國軍隊,依舊能捷報連連,就應該明白:共產黨和人民的力量是多麼強大,甚至比他們認為的無敵的美軍還要強大得多。

當思想開始轉變,行動也隨之有了變化。有的人成為了後勤保障中的一份子,有的人提供了實用的戰略分析。

(一)炒米、炒麥的大丈夫

在朝鮮戰場上,美國飛機不斷進行轟炸,導致朝鮮前線和中國後方運輸線時時中斷,中國志願軍的糧食補給出了問題。於是,志願軍總部決定用飛機向前線空投乾糧。

功德林為了配合這個決定,也安排一些戰犯,和裡頭的幹部一起,為志願軍炒麥子,這些人中就有思想發生了變化的邱行湘。

這時候的他,用上了自己的一身好力氣,從大卡車上卸下一包包麥子,一肩扛走,穿行在人群之中。而每一包麥子,都足足有200斤重。

接著,熟練地揮動大圓鐵鍬在直徑為1.3米的大鐵鍋裡炒麥。放糖、放鹽、跳上、跳下,與火頭軍師配合無間,一氣呵成。

此時的他,花著臉,黑著手,揮汗如雨。但是毫不計較,這又是為什麼呢?

作為一個曾經的軍人,他很明白將士們挨餓受凍,食不果腹的滋味。而且現在,他不是為了一個腐敗無能的階級效勞,而是為勝利的軍隊出力,為自己的民族出力。

儘管只是在炒麥,但他依然能感到自己是在保衛家園。

而這群人中,還有另外一位著名的國軍人物:杜聿明。

杜聿明

他和邱行湘一樣,也經歷過激烈的思想鬥爭,也和邱行湘一樣,頓悟了:在人民和正義,在大是大非面前,國民黨才會如此不堪一擊。

儘管他也是有病自身,但是依然加入了炒麥的佇列,為志願軍做出力所能及的貢獻。

每個晚上,大卡車準時將生的麥子運進來,同時又準時將熟的麥子運出去,炒麥脆而不焦,這少不了功德林裡面這些人的功勞。

這樣的大丈夫,不僅僅在功德林裡面有,在北京的另外一個地方,也有這樣一群為抗美援朝奉獻的戰犯。

北京廣安門外,有個舊救濟院,後來被改造成北京解放軍官教導大隊,這裡面也關押著一部分國民黨戰犯。

就像功德林一樣,他們那邊也成立了炒米隊,而這支炒米隊的主力,恰好是邱行湘的朋友,一起在陳誠軍事集團相處多年的楊伯濤。

楊伯濤的出身很貧苦,自己也當過地主的放牛娃,後來早早就參軍了,開始養家。所以楊伯濤是認罪較早,也誠心接受改造的一批人。

在炒米的時候,楊伯濤就彷彿變成他當時被俘虜的形象:蓬頭垢面,衣服溼透,額前的頭髮還掛著水滴。但是,現在的他也完全不同於當時,因為他現在是為了正義的事業,為了自己的家國而努力。

楊伯濤

在炒米任務結束後,楊伯濤在他的筆記本下,動情地寫下一題兩首七言絕句,《為抗美援朝中國人民志願軍炒乾糧》:

調和鼎鼎倍辛忙,為最愛人燢餱糧。

只緣此身罪待改,心逐米粒到戰場。

晝颺烽煙夜燭天,揮汗酣戰灶臺前。

千杓萬鏟渾意倦,大同江畔報敵殲。

(二)美軍戰術研究班的同學們

不知不覺,抗美援朝已經取得了階段性勝利,為了加速勝利的步伐,國民黨戰犯們也是群策群力,為志願軍貢獻自己的知識力量。

於是,在教導大隊的組織下,國民黨戰犯組織了一個特別的班:美軍戰術研究班。

這個研究班的班長,正是熱心於炒米任務的楊伯濤。他曾在國民黨18軍任過美械裝備幹部訓練部主任,當時各師指派幹部分期集中常德受訓,所以楊伯濤對美軍裝備、武器效能可謂瞭如指掌的。

班裡還有很多成員,他們大多來自陳誠系的,他們分別是:

國民整編66師中將師長宋瑞珂,國民黨第10軍少將將軍覃道善,國民黨12兵團中將副司令兼85軍軍長吳紹周,國民黨94軍少將副軍長林偉宏,國民黨第4軍114師上校師長夏建勣等。

宋瑞珂

他們曾經領導過的軍隊,大多都是武器精良,還有些是全副美軍裝備的,美軍和美械不單單是有理論上的研究,也有實戰經驗。所以他們的資料,有著重要的參考意義。

經過集體研究,最後又楊伯濤紙筆,有侯吉暉繕寫,完成了一篇6萬多字的軍事資料《關於美軍戰術之研究》。

這篇軍事資料,有領導人看過,確實對志願軍更瞭解美軍和美械提供了很大幫助。

教導大隊除了對研究班給予了“你們對人民有功”的讚譽之外,對楊伯濤的文筆也給予了讚賞。

抗美援朝是一場艱苦卓絕的保衛戰,全國上下的心,都被遠在朝鮮戰場的志願軍所牽動著。哪怕是在鐵石心腸的人,都會被一個個動人的故事所感化。

也正是這一場正義的戰爭,讓很多功德林中的戰犯去反思自己和國民黨的問題,逆著歷史潮流前進註定是失敗的,和人民站在對立面也註定是失敗的。

面對不斷傳來的捷報,很多不甘心不情願的戰犯也自覺加入了改造的隊伍,認真學習起了共產黨的那一套理論,去吸收新鮮的知識。

功德林的往事

功德林這個地方,現在已經淡出了人們的視線和生活。但是,這個聽起來像是旅遊景點一樣的地方,原是一座有著很長曆史的的恐怖監獄。

功德林位於北京城北的德勝門外,因當地曾經有一座叫“功德林”的廟宇而得名。

早在光緒年間,這座古剎設立了京師習藝所,稱為“順天府習藝所”,但它的實際作用是收容罪犯,令其習藝的地方。從那時起,功德林成了勞改機關。

此後,功德林又陸陸續續被改造,到了蔣介石的時候,功德林改名為“北平第二模範監獄”,儘管名字有“模範”兩個字,但是那個時期,功德林確是實打實的恐怖監獄。

那時候,功德林關押著許多“政治犯”,實際部分都是著名的愛國民主人士和共產黨員,他們在這裡被關押,甚至殺害。

直到北平和平解放之後,中國共產黨接管了“功德林”。由此之後,功德林又進入了新的歷史階段。

說到共產黨剛剛接手的時候,又有一樁往事。

在功德林裡頭的,除了有罪犯以外,還有一件令人意想不到的物品。當時接管人員朱文剛,在那裡發現了一個絞刑架。

這個偌大且冰冷的鐵架子就擺在牆角,木質的底座,框架黑森森的。儘管沒有繩子,但是頂上的兩個長方形的構件,已經告訴人們這個物件的用途。

朱文剛做過公安局長,知道這傢伙是洋人的行刑工具,絞刑架,但他還不知道這個東西的來歷。

於是,他就問起在場的一箇舊警察:“你們用這個洋玩意處決過死刑犯?”

其中一個回答:“聽說用它絞死過貴黨首領李大釗,那以後好像再沒用過……”

朱文剛心頭一震,一下子就知道這個鐵架子有著莫大的歷史意義。於是,厲聲命令道:“你們把它給我看好了,沒有我的命令誰也不準動,聽見沒有?!”

誰曾想,這個絞殺了李大釗的兇器,從京師看守所刑場被轉移到功德林,20多年過去了,中國已經經歷了翻天覆地的變化,而這件沾滿共產黨人鮮血的“屠刀”依然還在。

只是,黑暗的日子已經過去了,這個兇器也成為了最珍貴的文物,它見證了共產黨人不畏犧牲,為了追求人民解放甚至願意奉獻出生命的代價。

後來,當時的文物部門把絞刑架送到北平歷史博物館(中國國家博物館前身之一)。

這個絞刑架是新中國成立後文物部門接管的第一件革命文物,編號是0001號。

這個絞刑架,現在陳列在中國歷史博物館展覽大廳裡,時刻提醒著我們永遠不忘那段血和淚的歷史。

功德林的進與出

新中國成立後,功德林又肩負了新的歷史使命,成為了專門關押和改造國民黨戰犯的監獄。

1948年年底,中共中央授權新華社,公佈了國民黨戰犯名單。第一份名單上的43人,都是曾經名噪一時的國民黨政府黨政軍大員,包括了蔣介石、李宗仁、陳誠、白崇禧、何應欽等。

而最初關押在功德林的是康澤和董益三,而他們兩個都是國民黨特務系統的代表。

後來,各地的國民黨戰犯都慢慢集中到功德林進行學習和改造,大官小員,“齊聚一堂”了。

他們這些人中,有不少曾經掌握著呼風喚雨的權力:要麼是地方大吏,要麼是國軍的高階指揮將領,有些是殺人如麻的特務頭子。

他們當中也有很多大家熟悉的人物:

國民黨徐州“剿總”副總司令、統率大軍幾十萬的杜聿明,國民黨川、湘、鄂三省邊區綏靖主任宋希濂,山東綏靖主任兼山東省主席王耀武,兵團司令王維、廖耀湘、陳金城等

特務系統裡,除了最初入獄康澤之外,還有軍統局副主任秘書張嚴佛,大特務文強、沈醉、郭旭、成希超、董益三等等。

甚至還有上將級別的人物:王陵基和金漢鼎。

功德林裡面裝著那麼多拔牙老虎,首先管理他們就很難,還要改造他們,讓他們從心底裡認同這個紅色政權,就難上加難了。

但是,中國共產黨做到了,化腐朽為神奇,讓他們之中的很多人,都轉變了思想,為國家和人民,付出了力所能及的功勞。

其中,抗美援朝時期就是一個典型且特殊的時期,很多國民黨戰犯就是在那個時候,開始明白自身的問題,願意接受改造。

其實他們之中,有不少人都是有過硬的本領,良好的教育水平,偏偏站在了人民的對立面,在歷史的洪流裡,逆流而上。

但是,共產黨有自己的紀律和信念,早在戰爭時期,就有寬大的對待戰俘的政策,而且自上而下,一律嚴格執行,不得違反。

儘管在功德林裡高牆之下的戰犯們,也沒有遭受非人的對待,吃穿用度都有所保障。這為他們的思想改造打下了最基礎的一步。

而經過歲月的變遷,國家和中央也逐步實行了特赦政策。到了1975年,新中國實施最後一次特赦:無條件赦免全部在押戰犯。新中國前後一共實施過7次特赦,充分體現了“寬大政策一貫到底”的精神。

出獄以後,已經有了巨大變化的戰犯們,重新成為了普通的人民群眾,是普通的公民。他們比以前更加熱愛生活,熱愛自由,更加希望為自己所經歷過的那段風雲歲月留下痕跡。

於是,就有了這樣一個特別的組織:全國政協文史資料研究委員會,他們有個特別的工作:文史專員。

他們中有不少成員都是大家所熟悉的,包括那兩個唱衰抗美援朝戰爭的文強和杜建時,還有寫下6萬字材料的楊伯濤,以及黃維、宋希濂、董益三等等。

文史專員不易當,他們的任務也和繁重,一是撰寫“三親”(親歷、親見、親聞)歷史資料;二是向各界人士徵集歷史資料;三是審閱來稿;四是參與編輯出版文史讀物。

但是,他們並不覺得這是負擔,而是爭先恐後地投入工作中,為還原歷史真相而努力,為此傾注大量心血。

而楊伯濤在重獲新生後,也過上了不錯的生活,不僅成為了文史專員,還當上了政協委員。

那時,他會去北戴河休假,晚餐後去林蔭草坪散步時,他會穿上一件汗衫,上面印著幾個大字:抗美援朝。

楊伯濤說,這件汗衫是中央電視臺某次抗美援朝紀念活動時送給他的紀念品。這象徵著他的那部《關於美軍戰術之研究》是有價值有意義的,楊伯濤對此充滿了自豪的感情。

結語

功德林和國民黨戰犯,已經成為了歷史詞彙了。在漫長的歲月裡,這些人也為新中國留下了一筆相當寶貴的財富。

1995年,政協全國文史資料工作座談會召開了,這是一場承前啟後的盛會。會議上,回顧了文史專員們的文字長城:展出文史資料1000多輯,專題資料4000多種,共約16億字

一些政協委員參觀後留言:“資料珍貴,功德無量。”

曾經的敵人,現在成為大眾的一份子;曾經的階下囚,現在成為了兢兢業業的文史專員;曾經的血海深仇,現在化為一篇篇有著非凡歷史意義的文獻。

歷史教會我們的,不僅僅只有仇恨,還有感化,改造,以及新生。

參考文獻:

《將軍決戰豈止在戰場》

《國民黨首要戰犯改造秘檔(一) 第一監獄:從功德林到秦城》

《竭心盡力工作的文史專員們》