我到圖書館去看書,找出了王安憶的《紀實與虛構》。有人曾說這書特別難讀,但我喜歡它的名字。生命本是偶然,人生更加真幻難辨,紀實、虛構一念之間,“歸根結底,什麼是真的?什麼是假的?”張愛玲早就問過了在哪裡。

才看了幾頁,忽見一位讀者的“眉批”:“好,真實!”後面一頁又有“貼切”的讚語。這人筆勢遒勁,以字推人:大約是個豪邁之輩。但是有時候,他的批語也不乏酸溜溜地諷刺挖苦:“這也叫小說?是自傳加歷史考據吧?”又不完全像個豁達寬厚的人。我越往後越偏了題,小說漸漸不大留意,倒專挑此人的批註來欣賞。王安憶描寫柔然國的立國艱辛路,這人批的是“金戈鐵馬,豪氣干雲,女流而寫出這等氣勢,實在不容易”,態度上雖是居高臨下得滑稽,還有大男子主義之嫌,觀點卻似乎部分的有了改變,不再譏笑作者在做“歷史考據”了。王安憶寫到童年和另一幫小朋友搶院子玩耍,這人批的是“童趣盎然”。王安憶寫到女主人公的初戀,這人竟詩興大發,在正文旁的空白處題日:“瑣碎,感人,閱後得詩二句:情人的眼裡盛著憂鬱,你問為何忽然下雨;她說因為紫丁香開了,洇染了天空的情緒,愛情真是天地間第一刻骨銘心的大感情!”我讀到這裡,不禁笑出了聲,一時倒有些喜歡起這個誇誇其談的傢伙來了。按道理說,這人該是個不大沉穩但卻至情至性的妙人。

我一路“嘩嘩譁”翻過去,只看他的鉛筆批語。他用得好像是HB,適合繪圖,不宜寫字,顏色也比一般鉛筆古怪。我兢兢業業的做著買櫝還珠的工作,還津津有味,樂在其中。每到會心處,所得的樂趣絕不在考古時的郭沫若之下。當“紀實”與“虛構”眼看就要縱橫交叉,一個偉大的生命座標已經若隱若現時,王安憶卻陡然設定了一塊絆腳石,即“茹氏”家族史上是否真存在過一位壯元郎。來自各方的聲音一時說有,一時又煞有介事地提出反證,真是撲朔迷離,悽迷萬狀。我暗想“有人一定又要按捺不住了”,果不其然,HB先生(也不知是不是先生)發牢騷道:“設懸念也不必太過分,變成故佈疑陣了”,隨後話鋒一轉又表示諒解:“但話又說回來了,世上的事,原本難講,是是非非絕不能夠一目瞭然的,而且,根本連‘我’自身都是值得懷疑的東西,所以才有‘莊生曉夢迷蝴蝶,’才有西方哲人不斷追問‘我是誰’呢!”末幾句有點借題發揮的意思。

我看到這裡,卻記起一則小故事,說是某人一個人租一間房子住著,很是孤單。偏偏上班也總無所事事。這天坐辦公室坐得實在無聊,居然往自己家裡打電話玩兒。哪知那邊卻有人接電話問他“你是誰”。他當場嚇出一身冷汗。

這一類的問題,只因玄奧艱深,一般人簡直不大敢去深想,就像站在一口很深很黑的井邊,彎了腰朝下望,只覺得地底的水的涼氣侵肌蝕骨,明知危險,卻又感到冥冥中有一股神秘的吸力,直想往下跳去。那井沿好比花非花,霧非霧,我非我,不論身子或思維,是不可離它太近的。

我做過一個夢,夢裡我站在房間外,裡面有人向我低語:“你去看看大門口有沒有人。”我轉身下樓,樓梯“吱吱吱”像年久失修的小木橋。我出了樓房,面前是一條黑煤渣子鋪的小路,盡頭就是上了鏽的鐵門,門外隱隱綽綽似乎還是泛著烏光的煤渣路。那時候是晚上吧,可是月色挺好,我看清了門口沒有旁人。小路右側是矮矮一堵紅磚牆,左邊卻是沖天而起的一座巨大無比的鋼鐵堆,廢鋼和廢鐵黑乎乎地堆成了山,看久了彷彿想要挪動似的。我害怕了,掉頭飛快地上樓回房,在房門外說“看過了,沒人。”裡面的人“嗯”了一聲說“那最好了。”門開了,那人立在我面前,原來就是我自己。

這夢我只做過一次,但卻為那詭異甚至妖異的氛圍心神不安了好幾天。

我收斂心神,繼續看書。加批註的人一會兒劃波浪線說明某句話的精彩,一會兒框出一整段來加個問號顯示他的質疑。這人的記性有時又靠不住,前面打了半個括號,我看了十幾頁也找不到後半個括號,這才明白他是忘了,心裡有點兒受了愚弄的不甘,想想又原諒了他的魂不守舍,有始無終。這樣的閱讀體驗十足新鮮,可說百不得一。

終於要結束了,我隱約倒覺得有些遺憾。最後一頁上,這人寫著“童化,一九九七年八月注於濟南”。我大吃一驚,我就叫童化,這人名字竟跟我一樣!而六年前是一九九七年,我正在濟南上學,八月份是假期,那年暑假我沒有回家!雖說無巧不成書,也不至於這樣絲絲入扣吧?難道……我腦中劃過一道閃電:難道這些“旁白”是我自己寫的?我以前看過這本《紀實與虛構》?它又怎麼輾轉來到了此地一家小圖書館裡?我不敢相信地又看一下,這人的字型比我有風骨,卻不及我的修長清麗,我臨的是柳公權,他半點也不像我啊!我抱住頭,感到了難堪的困惑。

一陣腳步聲從後面傳來,走路的輕重極其像我。聲音在我後面停下了,一隻手伸過來,把小說拿了過去。我不敢抬頭,心跳越來越快,手心也開始溼了。身後的人拍了拍我說:“先生,睡著了嗎?我們要下班了。”

幸好不是我自己的聲音!

sponsored links

醉書,你問她為何忽然下雨?她說因為紫丁香開了

分類: 文化

時間: 2021-09-16

相關文章

1981年,王震第七次回家鄉,笑眯眯地問工作人員:你看我兇惡不?

王震 前言 1981年11月,王震回到家鄉,登上了楊梅嶺,舉目四望,只見四下裡花紅柳綠,枝頭碩果,老將軍的興致十分高.也就是心情好的時候,王震笑眯眯的問了身邊工作人員一句:"你看我兇惡不?& ...

為什麼你讀了很多書,卻沒有真正的改變?

你好!我是蘇康. 有些人讀幾本書就有了改變,而另一些人讀了大量的書籍卻絲毫沒有變化. 為什麼你讀了很多書,卻沒有真正的改變? 1.讀了沒有能理解,理解了卻又用不了. 我們讀過很多書看似好像都能理解,但 ...

周國平:假期,給自己開一個書單

自己的書單 問:您能給我開一個書單嗎?您所認為的經典之作. 周國平:書單是很難開的,因為讀書是個人的精神生活,一定有個人的選擇,我喜歡的書未必契合你.當然會有一些基本的經典,比如從源頭上說,德國哲學家 ...

在中專裡努力學習,我像個異類

當我第一次坐在大學的階梯教室裡準備上課時,邊翻開課本邊下意識地看了一眼坐在我身邊的舍友,還有坐在我前桌的同學. 他們有的在聊天,有的還在看手機,但無一例外,每個人的桌面上都已經備好了課本和筆,有的還翻 ...

當徐渭遇上天堂電影院

墨葡萄圖軸 故宮博物院 藏選自紹興徐渭藝術館"畸人青藤--徐渭書畫作品展" 陳成益 徐渭與<天堂電影院>,兩者風馬牛,徐渭的時代沒有電影,連電都沒有,義大利小鎮上的託託 ...

斑斕秋季讀好詩,33首詩寫出生活真境界,誰說當代無好詩?請細讀

秋天是收穫的季節.收穫是辛苦的,也是快慰的,付出的汗水與努力,在田野中豐盈而飽滿.收穫後卻又面臨著空虛,未來的計劃如何安排,人生的道路如何鋪設,都需要思考. 寫詩豈不也是如此?秋季到來,春草的萌生,夏 ...

西江月五首

西江月五首 秋思(一) 颯颯金風吹樹,紛紛落葉飛空. 閒愁驀地聚眉峰,一縷相思入夢. 情吐一江春水,思觀燭影搖紅. 纖纖瘦筆畫清容,怎奈卻難意控. 秋夢(二) 昔日一場大夢,未來幾度秋涼,湘瀟夜雨透寒 ...

「散文」 穿越時空覓古韻

作者:清風淡雅||責編:一默 多少個繁星如織的夜晚,嚮往一次穿越,釋放心懷,那麼就駕馭思想之舟,去大唐的長安古城,到晉代的嶺南山城,走上一回,將塵世的繁雜拋卻,留得清心一片-- --題記 [穿越大唐入 ...

尖子生都有的5個好習慣,你家的孩子有嗎?

"優秀是一種習慣",所有的成績都是依靠平時一點一滴的積累,從量變上升到質變而達到的.孩子平時有好的學習習慣,才能取得好成績.所以家長在孩子平時的學習中就要嚴格要求,力求打下紮實的功 ...

發生在我和房東之間的故事續集

接到上面的寫,如果不清楚可以先從上面的看起. 1. 在男房東走了以後,我還真成了這幢房子的唯一的一位男住客,心裡美滋滋的,心想我的機會來了吧! 在男房東剛在外國穩定下來,他就和家裡人取得聯絡,剛開始到 ...

從 剃頭匠 到千萬富翁,再到破產後老年痴呆,他經歷了什麼

①剃頭匠的精明 小張是十里八村的能人,由於小時侯家裡窮,只上三年小學就跟著父親學理髮,他腦瓜靈活學東西很快,只跟父親學習一年,就可以獨自外出給人理髮,人人都誇他比他父親手藝更好,他父親過世後他正是接班 ...

知乎高贊問題:5歲孩子認為中秋節就是不上學,為何不重視傳統?

知乎上有一個高贊問題:5歲的女兒現在上幼兒園大班,馬上中秋節了,問她:中秋節開心嗎?她說:開心.問她為什麼開心?她說:因為要放假了. 也就是說,對於中秋節日的概念,孩子的意思就是不用去幼兒園了.到時候 ...

中國十大博物館裡面的這些鎮館之寶,你都見過嗎?

中國是個有三千年文字記載的文明古國,人文薈萃,歷史悠長,至今存世的大量奇珍異寶就是博大精深文化的實證,那麼究竟有哪些頂級的國寶呢?下面就讓我們走進中國十大博物館,去看看都有哪些鎮館之寶. 一.北京故宮 ...

《兩任兒媳》

- 我和張超結婚四年竟然不知道他結過婚,而且還在我婆婆屋裡發現了他前妻的照片和祭拜用的東西! 張超聽到我在電話裡跟他提離婚,趕忙開車回了家,他以為我又跟婆婆吵架了,回家看到客廳放著一張她前妻的照片還有 ...

從高中老師的角度聊聊初中生數學學習方面欠缺,以及應該如何解決

我見過很多的高一新生,帶著期望懵懵懂懂的進入高中,卻在高中數學的面前折戟沉沙. 理論上初中到高中應該無縫銜接,一位合格的初中畢業生應該具備適應高中數學學習的能力,一位優秀的初中畢業生應該完全勝任高中數 ...

生一個孩子到底有多難?

#你好,新生命#我女兒廿廿已經兩歲了.現在想來仍然覺得不可思議,我竟然生了一個孩子,她那麼聰明,可愛. 廿廿11個月 感覺生一個孩子,真的好不容易.備孕的時候在上海馬陸社群醫院領的葉酸,吃了一段時間出 ...

一個人吃飯,會越吃越窮?

有書君問你,你覺得是什麼原因,會讓你明明週六很想在家睡懶覺,卻堅持爬起來,趕往各個社交場所嘛? 對,是人脈. "多個朋友多條路","人多好辦事",都是我們常說的 ...

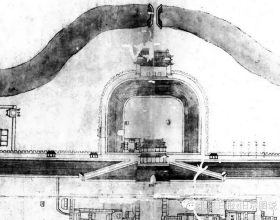

攸關京師生計的朝陽門

"齊化門東醉別時,主人折贈最高枝.船開酒醒潞河遠,回頭煙樹漫參差."這首元代楊柳詞,生動描繪了文人南下.親友于大都齊化門外接酒餞別的場景. 齊化門即現在的朝陽門,始建於元初,本是元 ...