一座名園,一方名士

明正德四年(公元1509年),四十歲的京官王獻臣在歷經了兩次“事出有因,查無實據”的被貶遭遇後,心灰意冷地做出了人生中一個重大的決定:結束他將近二十年的宦海生涯,回蘇州老家。那裡,有他心心念唸的蓴鱸美味,更有推心置腹的莫逆之交文徵明。

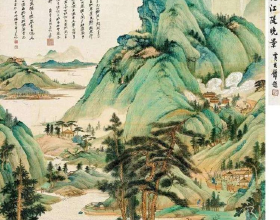

當王獻臣疲命官場之時,文徵明寫信安慰他“從知地勝人仿樂,近說官清歲有秋。”當王獻臣宦海失意之際,文徵明又贈詩鼓勵他:“犖犖才情與世疏,等閒零落傍江湖。”當王獻臣解甲歸田,購地置園,文徵明欣然前往,親自操刀,為老友設計了一座“廣袤二百餘畝,茂林曲池,勝甲吳下”的江南園林。有友如此,夫復何求!

據《王氏拙政園記》記載,王獻臣廉價買下的這塊地:“居多隙地,有積水亙其中”。這也難不倒文徵明,他大手一揮,開池引水,將水作為主線,曲水流觴串聯起了園中零星散落的31處景點。復參照潘岳《閒居賦》“築室種樹,逍遙自得。池沼足以漁釣,春稅足以代耕。灌園鬻蔬,以供朝夕之膳”為藍本,在大弘寺原有的殘垣斷壁基礎之上,稍作修葺,築茅屋三兩間、搭竹扉花藤架、挖池塘種荷花,花木繁多,四時即景。關起門來,儼然一方可遊、可居、可臥的自在天地,足不出戶便可享受田園之樂,山野之趣。

剛落成的園子還沒有一個正式的名字,王園主在池畔坐一坐,在林子裡走一走,回顧一下自己的前半生,腦海中突然湧出《閒居賦》中“此亦拙者之為政也”,就叫“拙政園”罷。

文徵明生平有“三不應”,即藩王貴族求畫不應,宦官求畫不應,外國人求畫不應。可他為拙政園前前後後總共畫了5次,有了畫壇大咖的站臺,拙政園聲名鵲起。在文氏《拙政園三十一景圖》中,各幅畫面獨立成章,一圖一景,一景一境。這座以吳門煙水為背景,琴、棋、書、畫、詩、茶、花為魂魄的江南名園,讓我們有幸窺探了中國傳統書畫語言的豐富內涵,而中國傳統書畫又讓我們領略了江南園林建築的審美追求。

山水園林是文人的理想心齋。與其把文徵明說成是拙政園的總設計師,不如說,這是他和王獻臣之間一番“高山流水遇知音”的心意相通。或許,他壓根沒有一本正經設計什麼拙政園,只是把潛藏在心底的一處世外桃源照模照樣搬了出來。這又何嘗不是一代宗師內心深處一幅不可言傳、只可意會的田園山水畫呢?

有了拙政園,王獻臣的後半生甚是安逸自在,他瀟瀟灑灑活到七十高齡,壽終正寢。

一座名園,一位名媛

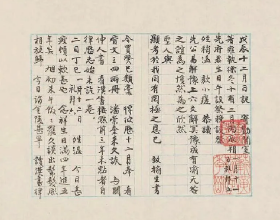

到了嘉靖年間,某一個夜晚,姑蘇城裡一家賭場燈火通明。賭桌上,眾人的注意力全部凝聚在兩位少年身上。一位是閶門富豪徐家三少,另一位就是王獻臣的獨生子王少爺,一個贏得興起,一個輸得眼紅。最後,王少爺輸無可輸,竟以自家宅邸拙政園下注賭“六色皆緋”。一局功夫,便將乃父十八年的心血敗了個精光。關於這場賭局,徐家後人在一本手稿《識小錄》作了詳實記錄:“曾叔祖徐少泉,用一千兩銀子和王御史兒子賭,我叔祖暗地用六面都是紅色一點的骰子一下子擲出來,這個王家不肖子惘然不知,這樣拙政園就歸了徐家”。這是拙政園第一次易主,同時,也開始了它在凡塵俗世中的歷歷劫數。

徐家以不正當手段得來的園子,並沒能持有多久,隨著家道中落,明崇禎四年(1631)徐氏後人忍痛割愛,將園子的西部低價賣給當朝新貴陳之遴。

一日,喪偶不久的陳之遴來蘇城散心,剛巧遇見了徐燦的父親。時年,徐小姐尚待字閨中,而徐父對這位後起之秀非常滿意。於是,一段奉“父母之命,媒妁之言”的良緣就此促成。

徐燦的芳名,陳之遴早有耳聞,她是一個標準的白富美,出身名門望族,其家族在姑蘇城內坐擁多套不動產,留園就是其中之一。且“才鋒遒麗,生平著小詞絕佳,蓋南宋以來,閨房之秀,一人而已”。在陳之遴心中,只有頂級的宅子才能配得上這位頂級名媛。於是,他豪擲萬金購得此園,還挖空心思買了三、四株名貴的寶珠山茶種植在院落裡。即便四百年後的今天,花開之時,仍鉅麗鮮妍,為江南罕見。

十年之後,陳之遴獲罪革職,流徙遼東,這位“少年不識愁滋味”的夫人自請隨行,親自照料夫君的飲食起居,開始了她顛沛流離的下半生。邊地苦寒,她的丈夫、兒子們捱不過,一一客死戍所,十二年後,當她隻身一人扶著四具棺柩從謫地歸來,已是“煙水不知人事錯”。對於此時的徐燦,良園雖好,已非容身之所;悲辛無盡,更待與何人說?佛門,成了她最終的歸宿。

一座名園,一代名伎

明末崇禎年間,這裡又迎來一對新婚伉儷。一個是譽滿天下的鴻儒名士,一個是才貌雙全的秦淮魁首。是年,錢謙益60歲,柳如是24歲。這段年差36歲的“祖孫戀”,一開始並不為世俗看好。可一個敢娶,一個敢嫁,早有家室的錢老翁從徐氏手中購置了幾間拙政園內的屋舍安置這位如夫人,修築海棠春塢、聽雨軒、玲瓏館……大有金屋藏嬌之意。一老一少關起門來賭書潑茶、絲竹自娛、踏雪尋梅……倒也紅顏華髮兩相歡,“願得一人心,白首不分離”應是當時兩人最好的寫照。

只可惜好景不長,漁陽鼙鼓攪碎了鴛鴦清夢。自崇禎皇帝吊死煤山,從揚州十日到嘉定三屠,血色烽煙把江南上空染成一片絳紅。滿清鐵騎兵叩城下,曾被寄予厚望的南明小朝廷終不過曇花一現。柳如是雖出身煙花,卻不是“隔江猶唱後庭花”的商女。她執起夫君的手,擲地有聲地說:“是宜取義全大節,以副盛名。”錢先生一臉凝重,算是默許。當兩人攜手來到湖畔,老錢止住腳步,他彎下腰,探出手,試了試湖水,隨後扭轉過頭,嘴角蠕動著艱難地說道:“水太涼,老夫體弱,不堪寒涼”。

柳如是怔住了,她驚詫地盯著眼前這位同床共枕多年的良人,曾經令她心折不已的“精神偶像”。眼淚簌簌下落,突然,縱身一躍,沒入湖中(後被人救起)。

接下來的劇情更狗血,城破之日,錢謙益搖著小白旗,親率一眾前朝遺臣,匍匐清將多鐸馬前,跪迎請降。《鹿樵紀聞》載:“豫王兵至城下,見門未啟,遣使呼曰:即迎天兵,何閉也?有老人登城應曰:自五鼓候此,待城中稍定,即出謁。騎曰:若為誰?復自喝曰:禮部尚書錢謙益。”

奴顏屈膝雖然謀得了一官半職,然錢謙益在新朝為官的日子並不好過。被人監視受人管制,後來還因別的案子牽連,鋃鐺入獄。臨終前,他悔恨不已:“當初不死在乙酉日?”

到了乾隆朝,清帝仍不忘舊事重提,把錢謙益作為反面教材歸入《貳臣傳》,且話說得極難聽:“實不齒於人類。”

錢謙益死後,柳如是失去了唯一的靠山,錢氏宗族欺她一介女流,他們蜂擁上門,逼著討要家產,面對如狼似虎的所謂親戚,柳如是再一次展示了非同常人的舉措,她淡定地讓大家稍安勿躁,隨即,轉入裡屋,用一根白綾,結束了自己傳奇而悲壯的一生。留下一封遺書“死後棺木不能入土,因國土被人佔去了,要在土室中懸空置鐵索,再放棺木於鐵索上”。

曲終人不見,江上數峰青!柳如是走了。

“豔過六朝,情深班蔡,人多奇之”——如是而已!

每逢盛夏,當我一踏入拙政園大門,便似落入了荷的包圍中,用“接天蓮葉無窮碧”來形容,一點兒也不誇張。古代官宦文人多喜在自家宅第種植荷花,“江南可採蓮,荷葉何田田”這等千古佳句,就像為夏天的拙政園量身定做的。荷花池畔的遠香堂名,取自於周敦頤名篇《愛蓮說》中“香遠益清”,此篇文中“出淤泥而不染,濯清漣而不妖”,遂又讓我聯想起曾經在這裡小住過的女主人柳如是,她就像一朵被拋入泥潭的白蓮花,亭亭淨植、不卑不亢,在歷史的雲煙裡綻放出令人心碎的驚鴻照影。

一座名園,一部名著

拙政園,在上演了數場悲劇後,其間又穿插了一出輕喜劇。康熙初年,平西王吳三桂的女婿王永寧帶著他新娶的公主和豐厚的嫁妝,春風得意住進了拙政園。這位王駙馬出身貧寒農家,一朝揚眉吐氣,便窮其奢華之能事。他在園內大興土木,建斑竹廳、娘娘廳、楠木廳,“列柱百餘,石礎徑三、四尺,高齊人腰,柱礎所刻皆升龍,又有白玉龍鳳鼓墩”……把好端端一個清新疏朗的園子搞得“集惡俗之大成”。康熙十二年,吳三桂起兵造反,王永寧在驚懼中被活活嚇死,家產悉數歸朝廷。

到了公元1684年,康熙皇帝首次蒞臨拙政園,他在園子裡逛了一圈,只仍下一句“久居必損志!”便拂袖而去。同年編成的《長洲縣誌》中這樣描述此園:“廿年來數易主,雖增葺壯麗,無復昔時山林雅緻矣。”名園太美,而過於安逸的生活最能消磨人的心志,這大概就是一代雄主不喜歡拙政園的緣故。

據史料記載,康熙的寵臣曹寅出任蘇州織造時,曾購置拙政園的一部分供家眷居住。他的孫子曹雪芹在這裡度過了無憂無慮的童年和少年時代。園內的一花一石、一草一木自是深深根植於他的腦海中。我讀過無數遍《紅樓夢》,也曾無數次涉足拙政園,而每次去遊玩,拙政園和大觀園,一座是存在於現實世界的建築瑰寶,一座是封存在曹公筆下的海市蜃樓,總會產生“假作真時真亦假”的幻象,讓人傻傻分不清。

比如,《紅樓夢》第十七回“大觀園試才題對額,榮國府歸省慶元宵”中:賈政帶著寶玉和一班清客去遊大觀園,開門進去“只見一帶翠幛擋在面前。眾清客都道:‘好山,好山!’賈政道:‘非此一山,一進來園中所有之景悉入目中,更有何趣?’……往前一望,見白石崚嶒,或如鬼怪或似猛獸,縱橫拱立。上面苔蘚掩映,其中微露羊腸小徑”。而我們剛踏入拙政園大門,迎面看到的也是一座假山,喚作“綴雲峰”,就像一個屏風擋住了遊客的視線。西側形狀怪異的湖石叫“聯壁”,兩石中間夾著碎石子鋪就的羊腸小道。何其眼熟!

大觀園有稻香村,拙政園有秫香館。《紅樓夢》裡“轉過山懷中,隱隱露出一帶黃泥牆,牆上皆用稻莖掩護。有幾百枝杏花,如噴火蒸霞一般。裡面數楹茅屋,外面卻是桑、榆、槿、柘各色數稚新條,隨其曲折編就兩溜青籬。籬外山坡之下有一土井,旁有桔槔轆轤之屬;下面分畦列畝,佳蔬菜花,一望無際”。而拙政園秫香館牆外原皆為農田,豐收季節,秋風送來陣陣稻穀清香。這與稻香村又有異曲同工之妙。

《紅樓夢》第三十八回“林瀟湘魁奪菊花詩,薛蘅蕪諷和螃蟹詠”中描述道“這藕香榭蓋在池中,四面有窗,左右有迴廊,也是跨水接峰,後面又有曲折橋”。而我們在拙政園的中園從“荷風四面亭”經“柳陰路曲”廊,轉北即至“藕香榭”。那藕香榭建在池中,樓上三間,四周配以合窗;樓下前後有落地長窗,兩側為月洞門;左右有迴廊,北臨水流,有曲橋相通彼岸。非但名字一字不差,且建築風格也如此相似。

拙政園裡覓紅樓,幽深曲折的迴廊一隅,痴公子撕紙扇以博佳人一笑;落絮紛飛的橋邊樹下,病瀟湘手把花鋤掬一捧清淚。

在古代,抄家,對於一個家族來說,是一場萬劫不復的重災浩難;對於家族裡的每一位成員而言,亦是一段刻骨銘心的切膚之痛。年僅13歲的曹雪芹,目睹了人生中的至暗時刻,從富貴公子到落魄才子。都說“幸福的童年治癒一生,不幸的童年用一生去治癒”,曹雪芹無疑屬於後者。拙政園裡的一座座館臺樓閣,就是一曲曲凝固的哀樂;一道道水榭廊坊,就是一闕闕流動的悼詞。《紅樓夢》中一對對痴男怨女的悲喜人生,不也曾在書外的拙政園裡一幕幕如實上演過嗎?

終不過,落了個白茫茫大地真乾淨!

一座名園,一員名將

到了清咸豐十年,公元1860年6月,太平軍高階將領李秀成攻佔蘇州府,同年8月,就迫不及待建牙開府。他一眼相中了拙政園舊址作為王府基地,並使“匠作數百人,終年不輟”“築府於城中北街,綿亙裡許,依汪氏宅,紕(毗)連拙政園結構與沒收其東潘姓和西汪姓住宅,擴充套件為王府之用”。羅馬不是一天建成的,拙政園亦如是,李秀成將東、中、西三園連成集公署、邸宅、花園一體的忠王府。饒是如此,我們才有幸看到今天的“中國園林之母”。

話說,李秀成在處理公務時,最喜歡待的地方就是夢隱樓。彼時,城中少高樓,公文看累了,站在樓上,遠眺靈巖、天平諸山,一覽無遺。他改“夢隱樓”為“見山樓”,寓意將文臣的“寄夢歸隱”之心更改為武將的“坐擁江山”之志,這本來是一件好事。惜乎,溫柔鄉亦是英雄冢。

在蘇州的三年,李秀成只專心賣力地幹一件事——擴建、修葺屬於自己的忠王府。且吃穿用度,無一不極盡奢侈,“硯是玉製的,盛水的盂是由紅石雕成的,筆是金制的,筆架乃是一塊大紅珊瑚,裝在銀座上,水晶和玉的押紙具多具,四散放在桌上。桌上又置有七個時鐘,時間都不一致。凡各器物可用銀質者皆用銀製,刀鞘及帶均是銀的,傘柄是銀的,鞭子、扇子、蚊拍,其柄均是銀的”。王府中那規模僭越的盤龍彩繪,更是將他暴發戶心態展現得一覽無遺。連他的敵人,見慣了大世面的李鴻章,佔領忠王府後,也差點驚掉了下巴:“忠王府,瓊樓玉宇,曲洞房,真如神仙窟宅”。

李秀成,出身貧農,“家中之苦,度日不能,度月格難……孤寒無食”,即便屌絲逆襲成功,也擺脫不了骨子裡的山頭主義和小農意識,迅速從一名忠勇善戰的將領墮落成擁兵斂財的軍閥。在物阜民豐的江南,他賺了個盆滿缽滿。直至蘇州府再次淪陷的前一天,忠王府內的裝修工程還在有條不紊地進行著。即便逃亡途中,他仍不忘護緊錢袋子,戲劇性地上演了“人為財死”這一幕。《李秀成自述》中,這樣寫道:“我命該絕,身上帶有寶物,用縐沙帶捆帶在身,不知此日如此心迷,到破廟休息,遂將珍珠寶物吊在樹下,欲寬身乘涼,不意民家尋到。”最終,他的百萬大軍和百萬傢俬,落了個兩空。

自古名園如美人,被人覬覦偷取被人強佔豪奪。拙政園,在她五百餘年的“園生”中,主人們走馬燈似的換了一茬又一茬。但凡佔據過此園的人物,非富即貴,卻沒有一位能落個好下場,更沒有一個家族得以善始善終。康熙的擔憂,一語成讖。

我習慣沿著曲水流觴的迴廊踱步,因為,在這裡,時間會隨著你的腳步慢下來,去追溯一個個或悲或喜的靈魂。偉大的建築之所以能長存,是因為它耐住了時光的考驗,然而它本身又成了一位最長情的旁觀者。

黃昏時分,我緩步離開拙政園,看著天地間一點一點地暗黑下來,突然下意識地迴轉頭望了一眼。那扇徐徐掩上的大門,就像一張緩緩合上的大嘴,裡面似是若有若無飄出一段崑曲:原來奼紫嫣紅開遍,似這般都付與斷井頹垣,良辰美景奈何天……

申功晶