在全球創新驅動生產的賽道上,美國似乎愈發成為一個尷尬的存在:

有人說美國作為全球創新中心的優勢正在“開倒車”。

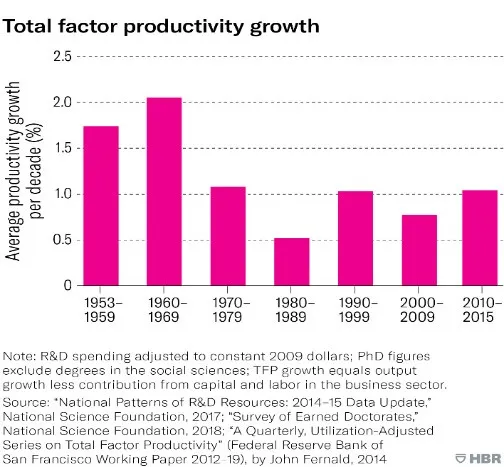

創新是推動經濟發展的動力,從“全要素生產率”角度看,20世紀中期美國全要素生產率在經歷了一輪上升後到1970年逐步放緩,繼而增長率持續下滑,到現在其增速水平已退回百年之前

↓

▲圖一 1953-2015美國全要素生產率平均增速

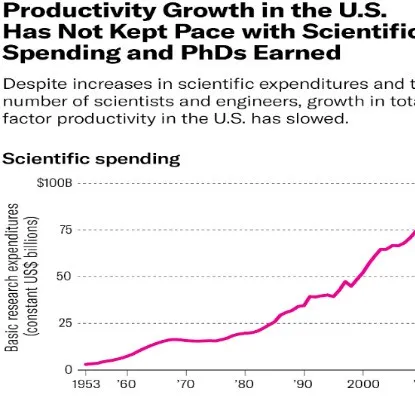

大家普遍認為美國在各個行業的科研投入穩居世界前列,然而投入產出轉化是否真的見效?

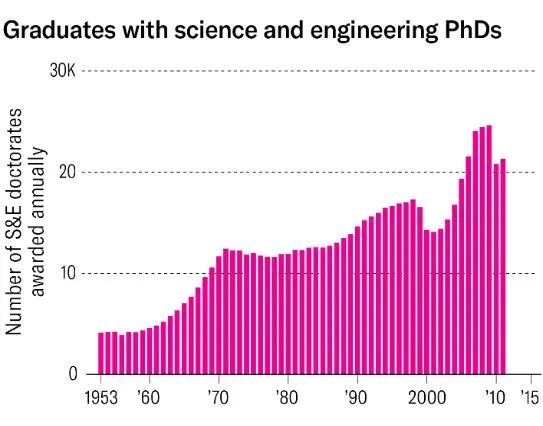

美國國家科學基金會資料指出,從1970年至2010年,國內科研投入(增加5倍)、博士人數(增加2倍)、學術論文發表(增加7倍)持續增加。

而從產出端看,宏觀經濟表現卻不盡人意。

一部分專家試圖用邊際效益遞減的原理來解釋,即發展到一定階段,等量投入取得突破性成就的效益遞減。而從產業成果轉化的角度上,我們或許可以得到更加本質的解釋:生產率增速放緩的原因是科技成果走向產業化應用“卡”在了最後一公里。

換句話說,美國也存在成果轉換不暢的問題。

▲圖二 1953-2015美國科技支出

▲圖三 1953-2015美國科學和工程領域博士畢業人數

實際上自1970年以來,美國由企業、科研機構等主體組成的創新生態面臨“孤島化”、“碎片化”的挑戰,即應用端企業與前端基礎研究銜接不暢,要素流動遲滯。

在風險投資介入下,在部分行業領域,科技型的創業企業正在探索成為一種生產力紐帶,重建企業與基礎科學研究之間的聯絡。

而若想真正實現生產力迴歸,或許需要探索更多途徑、建立更多紐帶來打破生產與科研間的“孤島效應”,加強從基礎理論到技術創新再到生產應用的協同機制建設。

“集體出走”的大型企業

上世紀七十年代之前,在美大型企業的基礎科研投入與高校研究投入的規模不分上下,企業投入甚至超過高校。

例如杜邦科研中心,在六十年代被認為是高分子化學領域的先驅,其在美國化學學會期刊發表的論文數高於麻省理工和加州理工兩所高校論文之和。美國電話電報公司(AT&T)的貝爾實驗室則是電晶體與資訊理論的誕生地,曾誕生14項諾貝爾獎得主和5項圖靈獎。

▲貝爾實驗室是於1942年建造第一個辦公園區,AT&T公司收購了新澤西州213英畝的農村

到上世紀八十年代,在股東施壓、行業競爭等多方因素推動下,美國大型企業開始削減科研投入,透過股權進入、技術收購等間接方式向高校或初創企業購買已有發明專利和技術突破。

1996年,貝爾實驗室脫離AT&T成立朗訊科技公司。2002年,帕洛阿爾託研究所從母公司分離成立獨立的企業。IBM也調整研究方向,轉向研發商業化應用型產品。2016年,杜邦中央研發實驗室也正式關閉。

1985年到2015年期間,在美大型企業的科學研究型投入佔企業研發(Research & Development, 簡稱R&D)總投入比例從30%下降至20%以下。1990年到2010年,企業的基礎科學研究投入(R&D中的“R”,Research)佔比增長停滯,而新產品開發投入(R&D中的“D”,Development)佔比卻穩步提升。

▲圖四 1953-2015美國企業R&D支出

另外,企業端的科研成果轉化情況同樣不容樂觀。

透過調查美國4608家上市企業的研發活動發現,1980年到2006年間企業公開發表的學術論文量年均下降20%,1971年有41%的500強企業曾獲得諾貝爾等獎項,而該指標在2006年僅有6%。

這些數字的變化折射出美國創新生態系統的“割裂”局面:大型企業和科研機構“各行其道”,企業只側重應用型的技術開發,而高校則專攻理論研究。在更加明確的分工機制下,意味企業和高校兩大創新主體能更好發揮優勢,但這未必能使雙方實現“互補”與“共贏”,反而無形中為理論研究成果向產品應用轉化設定更多障礙。

1-高校理論研究與企業所謂的科學理論研究從資源稟賦上來說有區別

高校理論研究與企業所謂的科學理論研究從資源稟賦上來說有區別。

企業開放程度高、社會資源廣,更容易從應用端獲取研究所需的樣本資料和實驗場景,而高校並非如此。

舉例來說,霍姆德爾喇叭天線(貝爾實驗室)、張量處理單元(TPU)(谷歌)、高通量藥物篩選方法(輝瑞製藥)等誕生於企業的成果,若由高校負責研發,恐怕難以實現。原因就在於需要大量客戶樣本測試,而高校並不具備這樣的條件。

2-企業和高校研究人員的激勵機制不同

企業和高校研究人員的激勵機制不同,一定程度影響成果應用。高校憑成果出現的優先時序進行激勵(即先到先得),而企業激勵以成果的實用性為導向。

或許來自高校的研究成果的確具備創新性,但只是“閉門造車”,不一定適用實際生活和市場需求。

與企業文獻相比,在專利申請中高校文獻被引用的可能性反而低23%。

3-資訊不對稱鴻溝加劇

資訊不對稱鴻溝加劇,即便高校的科研成果符合市場需求,企業並不一定能及時發現。

因為隨著企業基礎研究支出降低,企業安排在跟蹤和參與學術界研究的企業技術人員也隨之減少,也就更難發現相關的研究並應用了。

打破割裂的風險投資

當上遊高校科研機構和下游商業應用出現轉化障礙時,風投機構和初創企業試圖成為打破割裂局面的“冒險家”和“探路者”。

當分子生物學、生物化學、積體電路、計算機等新興產業仍處在初始階段時,鮮有大型企業願意冒險投入。

而由風投支援的初創企業在這些領域實現率先突破,開發出如微處理器(Intel)、人工合成胰島素(泰克)、麥金塔電腦(蘋果公司)等的應用型產品,帶來後續的技術爆發和產業革命。

風投資本對高風險、高成長產業的偏好使初創企業成為連線高校科學研究和企業創新應用之間的橋樑。

一方面,風險投資者通常在其研究領域具備較高學歷,同時也積累了較多的成果產業化經驗。

另一方面,初創企業體制較為靈活,不會因組織架構冗長而產生巨大的決策成本。

然而,風投也是短視而逐利的。

目前絕大部分風投資本流向了生命科學和數字技術。

普華永道資料顯示,1995年到2019年間83%的資本進入了資訊通訊技術(ICT)和生命科學,僅有不足15%的資金為那些與推動經濟進步密切相關的“小眾產業”提供支援,例如能源行業。

實際上,能源領域的突破依賴於材料科學和奈米科技的進步,從而有助於我們建立更高效的電網和電力發電技術。

投資遇冷的“小眾產業”

為什麼除了ICT和生命科學,其他“小眾”產業的企業想獲取資本支援如此困難?

我們推測是因為其在技術和商業化方面都存在更大的不確定性。

技術的不確定性意味著成果在產業化過程中有可能遭遇嚴峻的技術挑戰。

商業化風險則意味資方要在產品的市場需求和規模化生產、市場投放成本之間進行權衡,以確保自身獲利。

ICT產業技術風險普遍較低,因為網際網路爆發性強,技術壁壘容易克服。

而生命科學產業與人類健康息息相關,市場剛需大、弱週期,故其商業化風險普遍較低。

總體來說,風投資金注入是以目標為導向的“錦上添花”。只有當初創企業發展到一定規模、完成目標盈利後,才能獲得後續的A輪、B輪融資。因此完成投資目標的可能性越大,投資者也越容易根據市場規模和企業發展速度判斷預期收益。

一個同時面臨著技術和市場風險的產業,可能會讓資本望而卻步,比如物理學、能源等領域。

例如,熱離子發電技術可以直接將熱能轉化為電能,而且可以對現有的機械熱引擎進行跨越式的改造提升。這項技術早在1960年在衛星驅動研究中就被發現,但一直被資本冷落,直到近期才重新獲得關注。原因在於熱離子發電需要面對較大的技術挑戰,製造發電機所需的離子用精密加工工具製作困難。

同樣,在能源領域也會面臨較大的市場風險。因為在投入使用一項新的能源技術之前,現有的基礎設施、使用者行為、法律法規都需要進行相應調整。例如,風能和太陽能,主要依賴於電力儲存技術。而在該領域的技術進步,比如電池的發展,還取決於下游應用市場需求對其發展的倒逼程度。基於這些不確定性,直到2000年後新能源汽車的出現,進入新能源電池的資本才開始增長。

我國科技成果轉化的啟示

路在何方?

為彌補風投體制短板,進一步破解孤島式困局,美國政府設立引導資金,為那些具有良好發展前景的初創企業提供金融支援,撬動民間資本投入創新。

例如美國能源部發起的SBIR補助計劃,就是為可再生能源領域的初創企業切實降低融資成本,提高企業的專利申請數量和盈利能力。

除此之外,其他的一些資本投資到初創企業,則是為了解決初創企業的技術不確定性,給予企業定期資本注入,允許在更長的週期內進行產品模型研發。

美國國防部高階研究計劃局、能源研究計劃署,就為這些基礎研究專案提供資金支援,例如自動語音識別、自動翻譯、全球定位系統等領域。

另外,美國還致力於科技創業人才的培養。

伯克利實驗室的Cyclotron Road專案和康奈爾科技園的Runway專案都為研究人員提供“商業化早期研究成果”方面的協助。這些科學家往往在研究領域內提出了新興想法,但受制於資金、裝置等約束,而未能實現商業轉化。

為解決這個困境,國家實驗室和孵化器的合作能為他們提供裝置使用權和定期的資金支援。

▲Cyclotron Road是美國能源部(DOE)所屬的

勞倫斯伯克利國家實驗室(Lawrence Berkeley National Laboratory)旗下

介於研究獎助金專案與創業公司孵化器之間的一個計劃

該計劃由美國能源部提供資金支援,

其宗旨是協助研究人員將早期科學研究實現商業轉化

走向“失落”的美國創新生態,或許對我國科技成果轉化體系的構建有一定的借鑑意義。

從上世紀60年代起,“科技成果轉化”成為我國科技體制改革的關鍵詞,特別是十九大以來相繼修訂促進科技成果轉化相關法律法規。

而與美式“碎片化”的分工機制不同,我國高校和企業的關係實際更為緊密:

一是如財經類、外語類等行業性、專科性的高校數量較多,同時學科設定也更偏向應用;

二是高校對來自企業的科研經費依賴程度更高,美國高校科研經費中企業來源佔比不超過10%,而我國2017年高校科研經費企業來源佔比達28.5%。

但是,儘管高校與企業合作“密切”,目前我國的科技成果轉化效率仍然較低,存在提升空間。我們提出以下兩點建議:

1-強化技術轉移機構功能

與伯克利實驗室Cyclotron Road專案類似,我國也透過建設大學科技園、孵化器等方式鼓勵高校科研人員與企業合作,參與並促成成果轉化。

但是目前來看,高校、企業、科研人員等創新主體的權利邊界、功能邊界仍是模糊的。那麼下一步就需要強化技術轉移機構的職能,透過提高專業服務能力,包括科技成果披露、價值研判等等,建立起更清晰的工作流程,讓研究人員專注基礎理論研究,高校更好發揮平臺優勢,企業能在更短時間發現合適的技術成果。

2-更大程度設立引導資金

上文提及美國風投資本正在大量流向ICT和生命健康等“熱門領域”,國內資本亦然,這導致了那些長期的、市場化程度不高的領域遇冷。

因此需要繼續發揮政府引導資金的槓桿效應,引導民間資本投向重點產業領域。建立健全資金的容錯機制,允許其更長週期地服務種子期、初創期的優質企業。

(本文轉載“TOP創新區研究”,本文內容為作者獨立觀點,不代表西部重慶科學城公眾號立場。)END

編輯:範興欣

責編:吳富強

校對:朱林國、

來源:TOP創新區研究院

版權宣告:除原創內容及特別說明之外,推送稿件文字及圖片均來自網路及各大主流媒體。版權歸原作者所有。如認為內容侵權,請聯絡我們刪除。

長按關注西部(重慶)科學城

科學家的家,創業者的城

2021,起飛!