腸道細菌調節癌症對免疫檢查點阻斷 (immune checkpoint blockade, ICB) 治療反應的影響現已在眾多人類佇列和臨床前模型中得到證實【1-3】。人類腸道微生物組本身會受到各種環境暴露的影響,包括飲食和藥物使用等,但諸如膳食纖維攝入量和使用市售益生菌等因素是否會影響癌症患者的免疫治療反應尚不清楚。

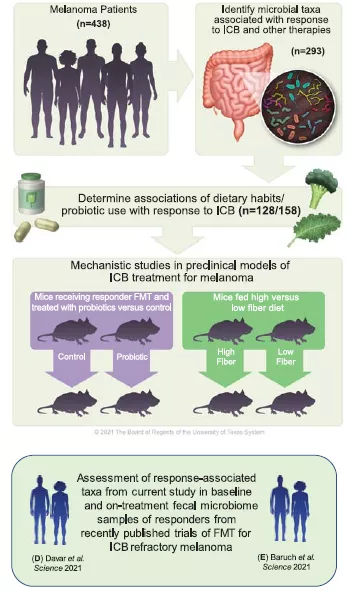

為了解決這個問題,來自美國德克薩斯大學安德森癌症中心的Jennifer A. Wargo團隊和Carrie R. Daniel團隊,以及來自美國NIH的Giorgio Trinchieri團隊在Science雜誌上合作發表了一篇題為 Dietary fiber and probiotics influence the gut microbiome and melanoma immunotherapy response 的文章,研究人員評估了黑色素瘤患者的糞便微生物組特徵、飲食習慣和市售益生菌補充劑的使用情況,並進行了平行的臨床前研究。在128名接受 ICB 治療的患者中,較高的膳食纖維與顯著改善的無進展生存期相關,且在膳食纖維攝入充足且未使用益生菌的患者中觀察到的獲益最為顯著。小鼠模型顯示,在接受低纖維飲食或益生菌的組別,對基於抗PD-1治療的反應受損,並伴有腫瘤微環境中IFN-γ陽性的細胞毒性T細胞頻率降低。總的來說,這些資料對接受 ICB 治療的癌症患者具有臨床意義。

研究人員首先評估了與抗PD-1免疫療法反應相關的腸道微生物分類群的相對丰度,其中,治療反應者腸道中的瘤胃球菌科的丰度顯著高於無反應者,而微生物組的總體組成沒有顯著差異。癌症患者對於使用益生菌補充劑來增強腸道健康越來越感興趣,然而研究人員發現是否服用益生菌並不會顯著影響對治療的反應機率或無進展生存期(progression-free survival, PFS),這種無差異可能由佇列規模或益生菌製劑異質性導致。但如果對無菌小鼠進行來自對抗PD-1治療反應者的糞便移植後口服益生菌或無菌水,再注射黑色素瘤細胞並用抗PD-L1療法進行治療,可以發現接受益生菌的小鼠表現出對抗 PD-L1 治療的抗腫瘤反應受損,且腫瘤明顯更大,腸道微生物組的多樣性也存在差異。對腫瘤浸潤免疫亞群的分析顯示,與對照組相比,益生菌治療小鼠腫瘤中IFN-γ+ CD8+ T細胞的頻率顯著降低,強調了對益生菌製劑對癌症免疫治療反應的影響進行詳盡研究的必要性。

先前研究已經報道了許多反應相關的細菌在澱粉降解和纖維發酵中具有重要作用【4】,研究人員接下來試圖評估膳食纖維攝入對ICB反應的影響。在調整臨床因素後,研究發現每日膳食纖維攝入量每增加5克,進展或死亡的風險就會降低 30%。

那麼膳食纖維和益生菌的共同攝入會如何影響ICB治療患者的臨床結果呢?研究人員透過比較四組患者的組合變數評估了潛在的累加效應,包括膳食不足但未使用益生菌、膳食不足但使用益生菌、膳食充足但未使用益生菌以及兩者均攝入充足。與所有其他組相比,膳食纖維攝入充足且未使用益生菌的患者中觀察到的 PFS顯著更長,微生物α多樣性和瘤胃球菌科和糞桿菌屬的丰度在數值上也更高。

根據這些結果,透過膳食纖維調節是否可以增強臨床前黑色素瘤模型中對ICB 的治療反應呢?研究人員對SPF小鼠分別提供高或低膳食纖維的飼料,接種黑色素瘤細胞並用抗PD-1療法進行處理。高膳食組的小鼠顯示出緩慢的腫瘤生長,此外,研究人員發現兩種飼料對無菌小鼠抗PD-1治療的反應均無影響,支援了飲食干預對治療效果影響依賴於微生物組的假設。流式分析顯示,高膳食組小鼠腫瘤中CD4+ T細胞(以及表達PD-1的細胞)的頻率顯著更高。CD45+ 腫瘤浸潤淋巴細胞的RNA-seq結果顯示抗PD-1治療的情況下,高膳食組小鼠中與T 細胞活化和干擾素反應相關的基因表達顯著更高。對小鼠資料的網路分析表明,發酵纖維的瘤胃球菌科細菌可能透過影響T細胞活化途徑以及T細胞在腫瘤中的積累來介導膳食纖維對抗腫瘤免疫治療的影響。

圖1. 實驗流程圖和黑色素瘤的生長動力學。

總的來說,這項研究表明膳食纖維和益生菌的使用與ICB的不同結果相關,儘管無法從人類佇列中解決因果關係,因為可能存在著未測量的混雜因素,但臨床前模型支援以下觀點:膳食纖維和益生菌調節微生物組,並且接受低纖維飲食和接受益生菌的小鼠抗腫瘤免疫力受損。基於此,接受ICB的患者應考慮飲食習慣和益生菌補充劑的使用,在改善癌症結局的策略中,應更仔細地評估這些因素的綜合影響。

原文連結:

www.science.org/doi/10.1126/science.aaz7015

製版人:十一

參考文獻

1. B. Routy et al., Science 359, 91–97 (2018).

2. V. Matson et al., Science 359, 104–108 (2018).

3. V. Gopalakrishnan et al., Science 359, 97–103 (2018).

4. G. den Besten et al., J. Lipid Res. 54, 2325–2340 (2013).