老頭孤寡一人,脾氣有點倔,做出的豆腐特別鮮香。

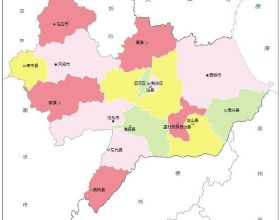

這個村莊在浙東南的大山深坳裡。

是因為一鍋臭豆腐,讓我們七八個人坐進了村裡這家餐廳。

誘人者說,村裡有好幾家餐廳,吃了這家的石鍋臭豆腐,曾讓他和一幫弟兄當了回頭客。

至於嗎?

厚重的、黑色的石鍋端來時,連一絲臭味也沒有聞到。糊狀的模樣,如豆腐渣加水攪成。這讓桌上所有人盯著的眼睛有了疑惑。

有人用勺子去撥開了糊面,才有隱隱的臭味飄出,這臭味,沒有濃惡,連拒食臭豆腐的姐夫也微笑著欣然接受。奇的是,這臭裡,還夾雜著無以言說的微微香氣。是油香?不像。是豆香?不敢確認。

一勺放入嘴裡,豆腐的嫩滑、鮮香被輕輕的鹹辣引匯出來,在舌腔內遊蕩。想來第二勺,要細細辨別,究竟是什麼味覺讓口感舒服。你一勺,我一勺,竟然見鍋底了。這時,15歲的女孩,悄悄對媽媽說,想用臭豆腐拌飯。讓媽媽吃了一驚,這可是個逢“臭”貨就避的嬌嬌女啊。

姐夫見外孫女如此,樂了,舉手朗聲招呼服務員:再來一份石鍋臭豆腐!

江南食客,都知道臭豆腐之臭是怎麼來的。此時,這隱隱的香,要問在這臭豆腐裡添加了什麼佐料,卻誰也說不清了。我想起了一位大廚的話,一盤好菜,三分廚藝,七分食材。這家餐廳的豆腐來自哪裡?

一打聽,知道村裡有一家豆腐作坊,坊主是一位老人。

笫二天下午,我約了民宿主人走進了村裡的小巷。曲裡拐彎的巷道,兩旁是石頭壘起的矮屋,人無、狗臥,走近作坊的老屋,都未聞勞作的聲響。

從低窄的門口看去,有佝僂的老頭在昏黃的燈影下晃動。土灶,冒著熱氣;灶膛,燃著柴火,在暗裡紅得耀眼。散亂在泥地上的筐、桶、矮凳、長椅,把桌上竹匾裡擺放齊整的豆腐乾襯托得特別醒目,這是純白色的方塊豆腐乾,城裡賣的豆腐乾都是淡醬色的,它卻如一塊壓縮的嫩豆腐。

在村裡輩分很高的民宿主人與老人搭話,他頭也不回地“嗯嗯”了兩聲。我走近灶臺去看鍋裡燒的什麼,他瞬間把鍋蓋蓋上了。

“他保密呢,不讓外人看的。”民宿主人呵呵笑著。

“老哥,你的豆腐乾咋這麼白?城裡見不到。”我套起近乎。

他扭頭看我一眼:“城裡的能和我的比?”佈滿深溝皺紋的臉上,透著認真和一股倔勁。

“那你往城裡賣,一定能有好價錢。”

“為啥往城裡賣?村裡還不夠!外村也不賣!”

民宿主人告訴我,這老人一天沒做多少豆腐,就供應著村裡的一兩家餐廳,另外就是走得近的七姨八姑向他買一些。

“老哥,你的豆腐好,大家喜歡,為啥不多做一些呢?”

他終於轉身對著我倆:“就種了那麼點豆子,再說,年齡大了,做不動了。少賺點怕啥,東西要好!”

“下次我來問你買,你可別不賣我。” 我逗他。

“那得看東西有沒有了。”仍然一派認真。

我一時無話,噎著了。

跨出門檻時,老人見我們要走,語調軟了些:“到時候,讓他跟我說一聲,我給你留著。”他指了指民宿主人。

“謝謝老哥了!” 我連忙向他拱手。

半路上,民宿主人聊起了這位老人的脾性。

他是個孤老,七十多歲了,靠做豆腐賺點小錢。矮屋內,前半間做豆腐,後小間自己睡。山坡上有他一片地。種豆、割豆、運輸;磨漿、燒煮、點滷……全部一人完成。他不要幫手,怕壞了他的豆腐。他覺得要緊的幾招,還常常防著外人偷看。老人常會繃著臉對向他討教的人說,你吃著好就成,怎麼做,我管著!

晚上,坐在民宿院子的樹蔭下閒聊。

“這樣的豆腐,進了餐館,做成什麼菜都會讓你覺得好吃。”

“這款石鍋臭豆腐的廚師,連二分廚藝都有餘了。”

“現在餐館的菜,做得花哨,口感地道的不多,根子就在食材上。”“如果老頭不是孤寡一人,如果老頭脾氣沒有這樣倔,還會做出這樣鮮香的豆腐嗎?”沒人應答。會,還是不會,誰能說出一個道理來呢?早起做豆腐的孤獨老人,這個點該已在他的小屋裡安然入睡了。晚飯時,伴著黃燈孤影,他咪一點小酒了嗎?(寧白)