作者:王垚

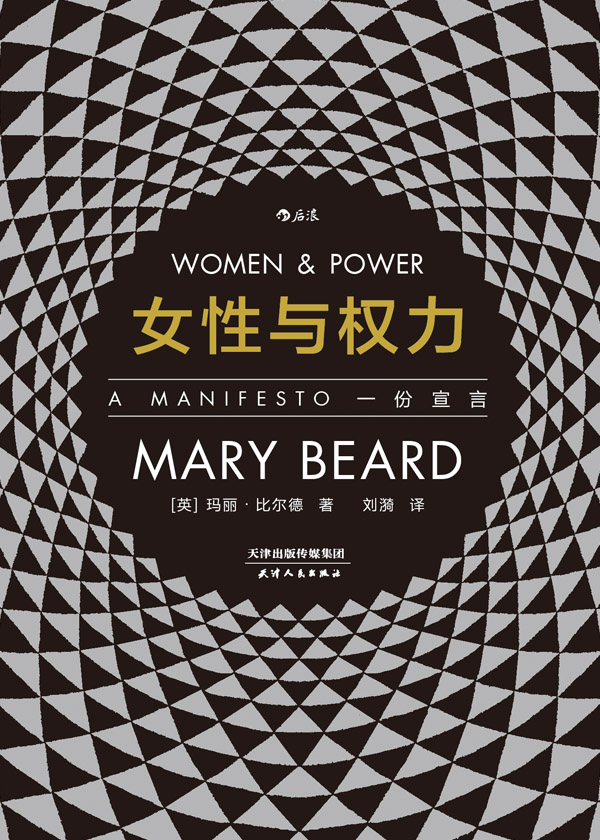

《女性與權力:一份宣言》一書改編自瑪麗·比爾德的兩場講座。一百多頁篇幅的它看起來只是一個小冊子,而恰恰也是因為簡明精煉且易於攜帶,使它很有可能成為改變讀者日常生活的“小物件”。雖然該書的副標題顯示這是一份宣言,但瑪麗·比爾德並未喊出某些令人容易頭腦過熱的口號,而是宣告了她所關心的議題極其複雜,她要做的不是煽動呼喊而是啟發思考。

書中主要討論的議題是公共領域的女性失語。這種失語顯然並非女性的自由選擇,而是由於在父權制社會中,女性作為“絕對他者”無法取得和男性一樣合法言說的主體身份。比爾德以此為出發點,分析了文化究竟如何以及為何讓女性沉默的話題。古典學出身的比爾德尋找問題答案的方法是回溯西方文化源頭。在現代性和後現代性話語瀰漫雜糅的當下,訴諸古典是否是一個好方法似乎令人質疑,但不得不說,在當下的文化境況中回看比爾德找到的那些古典例證,它們具備雄辯強據的說服力,並與當前的文化事件形成了某種互文性效果。

比爾德開篇回顧了一個三千年前的著名案例,出自荷馬史詩《奧德賽》當中的一幕,兒子特拉馬庫斯教訓母親佩涅羅珀:公共場域講話是男人的事情,女人應該回到樓上去,回到自己的房間裡去,回到織布機前,那才是作為女人的分內之事。史詩敘事中,女性特質的塑造依賴男性(甚至一個男孩)的教育和訓斥,與此同時,一個男人的成長及其男性特質的養成來自公開言說和在性別關係中佔據主導地位並使用權力,即自我言說並阻止女人言說。一旦開啟這個掃描的視角,就會發現從古典到當代,存在著無數類似的敘事。顯然,掃描出這些敘事並非比爾德的主要工作,她更關心這些敘事與當代社會文化中公共場域女性失語之間的關係,強調自己的意圖是對女性聲音與演說、辯論和評論的公共領域,做一個歷時性的審視,並追溯到遙遠的過往。

從古典到當下,比爾德收集了跨世紀的證據,列舉出種種女性失語和言說被嘲笑的例證,最終指向的是一個一針見血的診斷:招致攻擊的並不是你所說的話,而是你在說話這個事實本身。這個診斷的重要性在於使善於自省的女性意識到即使她們說話,也沒有人聽見。女性的聲音,不論是嗓音本身還是所說的內容,在公共場域中都不被接受和喜愛。比爾德向我們證明,這些態度和偏見從古至今、根深蒂固,它們廣泛存在於歷史、文化、語言當中,散落在文學敘事的各個角落。因此,比爾德認為女性在公共場合講話令人厭惡、遭受訓斥是因為公共言說在古典時期就已經成為界定男性的重要屬性。因此,任何敢侵犯男性領域和觸探男性特質的女性都可能招致無情的壓制。比爾德為我們提供了一個值得參考的視角,在這個視角下可以看到當前的許多文學、影視劇敘事中,女性哭訴常常佔據大量篇幅,與之相對的是男性的理智、少語直至氣急敗壞的暴怒。

作出了女性言說不被接受的“診斷”,那麼現實中的“藥方”何處尋覓呢?比爾德分析了“雌雄同體”的方案。在公共場域,企圖使自己的聲音被聽見的女性總是採取“像個男人”的方案,這在比爾德看來並未觸及問題的本質。在傳統的文化結構中,我們不習慣把女性視為權威人物,或在家庭之外擁有任何專業知識。對此,比爾德的核心主張是:如果人們認為女性不適合當前的權力結構,那麼應該重新定義這些結構,而不是要求女性屈從於它們。於是,她說:“我們需要喚起人們對何謂‘富有權威的聲音’,以及聲音中的權威性是如何被建構出來的這類議題的反思意識。”

身為古典學家,和眾多女性主義學者一樣(如伍爾夫、波伏瓦、米利特、肖瓦爾特、託莉·莫伊等),比爾德也發現了文學的力量。文學作為推動意識改變的媒介似乎擁有強大的說服力和影響力。可以說伍爾夫探討的“女性寫作”議題正式開啟了文學領域的女性主義研究,啟發了20世紀中後期直至當下的女性主義文學理論和文學批評。《一間自己的房間》開篇,伍爾夫描述了一位女性在高等院校的圖書館門前被禁止入內的場景。這是一個極具張力的隱喻,指向女性的長久以來的現實處境和在文學中的形象。同時,透過這個場景,伍爾夫引入了“女性與小說”的議題。在她看來,小說這種文學表現形式呈現出歷史和文學之間的斷裂,而連線這種斷裂的方式是重新定位處在歷史和文學邊緣地帶的女性。在這個層面上,比爾德在《女性與權力》中延續了伍爾夫的思考路徑,即從考察女性在文學中的形象到現實中女性如何言說(寫作)以及言說(寫作)的意義。

比爾德和伍爾夫的相似性在於雖為演講(甚至宣言),她們都坦誠了無法給出金玉良言或固定結論,而是在論證中把問題引向了更廣更深的維度,即試圖剖析紮根於西方社會文化中的沉默機制如何建構和執行,並如何將女性排除在了公共領域。

此外,伍爾夫和比爾德都在試圖探討和回應一個經年累月糾纏著女性主義文學批評的問題,即到底有無女性言說(女性寫作),如果有,女性該如何言說(寫作)?正如肖瓦爾特所言,在伍爾夫這裡,倡導雌雄同體是一種“戰略性撤退”,是幫助她逃避使自己感到痛苦的女性本質,不與之正面碰撞。而比爾德透過諸種例證呈現的是女性在公共領域的言說權與政治權力緊密相連,權力高位的女性若要使言說發揮更大效力,則往往不得不表現得像個男人。這或許是一個具有實操性的策略,但比爾德認為這並不值得肯定,她將問題引向了對權力本身的批判:“你無法將女性輕易置於一個已經被男性化編碼的架構裡,你必須改變架構本身。而改變架構本身就意味著以全然不同的方式來思考權力。”比爾德提供的啟發是,與其為了女性言說(女性特質、女性經驗)的本質爭論不休,不如嘗試反思和改變架構本身。

從伍爾夫到比爾德,可以看到女性言說的阻力從來都不是女性身份本身,以及似乎無法確定下來的備受爭議的女性特質,又或者似乎無法判定可靠性的備受質疑的女性經驗,而是僵化的充滿偏見的文化編碼架構。《女性與權力》提醒我們,當女性進入權力場域,她們會向男性先輩們學習,學習成為一個傳統意義上的權力施行者,同樣,男性也是如此。顯然,需要從偏見裡解放出來的,不只有“女性”,但值得注意的是,比爾德宣言的核心是女性更迫切地需要從這種結構性偏見中獲得解放。

(作者系蘭州大學文學院講師王垚,此文系“中央高校基本科研業務費專項資金資助專案(18LZUJBWZY086)”階段性成果。)

來源: 光明網-文藝評論頻道