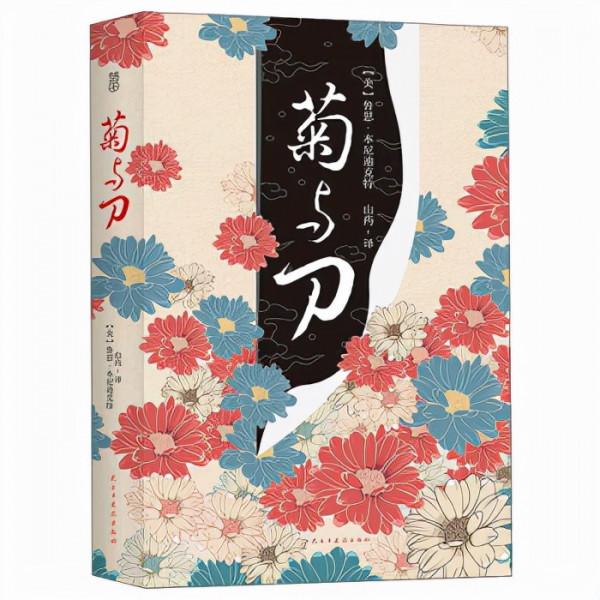

要想了解一個國家或民族,勢必要從其歷史著眼。這一點,可謂是中西方的共識。二戰後期,美國為了解日本,美國政府不惜動員各方面專家、學者研究日本,其中一項最具影響力的成果,便是本尼迪克特據研究報告整理而成的經典——《菊與刀》。事實上,戰後美國對日本的諸多決策,幾乎與本尼迪克特的預判及建議一致。從這一點來講,美國政府對學術的重視,與政治目的有著千絲萬縷的關聯。

同樣,許多美國學者為讀懂中國、瞭解中國,可謂皓首窮經。由於漢語歷史悠久,且與西方的字母文字差別甚大,使得很多國外學者在解讀中國典籍時,充滿了諸多困難。可即便如此,海外漢學家們還是孜孜不倦地鑽研著古老的東方文明。

讀大學時,老師曾堅定地告訴我,對於國外的研究斷不可盲從,但決不能將其拒之門外,如果不瞭解他們如何看待我們的歷史,便無法更好地瞭解他們。可惜,由於我的英語並不是很好,難以直接閱讀英文原著,只能藉助中譯本來了解梗概。事實上,譯本相對於原著,終究是別人“咀嚼”過的,如同於“二手貨”,如果譯者在理解上出了偏差,勢必影響對原著的理解。當然,這種遺憾是很普遍的,雖退而求其次,也總比不接觸、不閱讀、不思考要強千百倍。

西方史學與我們傳統的治史方法及思路,存在很大的差別。近幾十年來在國內傳播較廣的,或者說容易被普通讀者理解的,多是就某一問題、某一現象或某一事件展開的論述,如《王氏之死》《叫魂》之類,再有便是所謂的“新清史”。然而,這些作品讀起來雖暢快淋漓,其中的諸多理解卻多有偏差,甚至有居心叵測之嫌疑。近年來,有史學家如李治亭、汪榮祖等先生向“新清史”開重炮,才促使有更多人去反思,並開始抵制一些帶有不良意圖的海外研究成果。

當然,我們前文所說西方很多學術研究是政治意圖的延伸,並不等同於一概否定海外中國史研究成果依然值得我們借鑑、學習,這兩天所閱讀的《帝制時代的中國——中國歷史文化簡史》便是如此。

《帝制時代的中國》的作者賀凱(Charles O.Hucker,1919-1994),系美國20世紀五六十年代重要的“中華帝國史學者”和亞洲研究領域學術計劃的重要推動者,芝加哥大學中文博士,曾受著名漢學家顧立雅(Herrlee G.Creel)柯睿哲(E.A.Kracke)指導。賀凱一生著述頗豐,其代表作有《中國古代官名辭典》《明代政治考》等,而《帝國時代的中國》則是一部中國古代通史。當然,相關出版資訊,稱其為“中華帝國通史”,不過我個人始終不太認同“中華帝國”的說法,倒是比較認同“帝制時代”的表述。

該書出版後,不斷受到學界好評,被評為“偉大的漢學之精華與經驗之整合”,“為漢學家、老師和學生展示了通史式中國史的另一種寫法”,以及被預言會成為“大學課程中的標準”。的確,《帝制時代的中國》出版後,被美國的大學廣泛地作為中國史的基本教材。

與很多漢學家的成果不同,《帝制時代的中國》將中國歷史分為三個主要時期,即形成階段(遠古時代至前3世紀)、早期帝國時代(前3世紀至10世紀)和晚期帝國時代(10世紀至19世紀中葉)。這種劃分方式,是具有開創性的,而作者又對每個階段的通史或政治史、統治模式、社會經濟組織、宗教文化和文學藝術等問題進行了全面深入的探討。

在完成基部專題史和斷代史後,賀凱試圖完整地闡釋中國古代史,向美國讀者展現中國幾千年的歷史與文化,可謂頗具氣魄。《亞洲華爾街日報》曾發表書評稱:“這是一部雄心勃勃的著作”。誠然,與那些碎片化的海外中國史研究成果相比,這部距今約半個世紀的通史,今天看起來依然“雄心勃勃”。

最後不得不承認的一點是,譯者趙婧女士出色的翻譯水平,也為中譯本《帝制時代的中國》增色不少。趙婧系美國華盛頓大學藝術史碩士,此前譯有《劍橋插圖中國史》《克林姆特》《莫奈》《倫勃朗》等歷史、藝術類書籍。總體來看,《帝制時代的中國》從結構到內容,從文字到插圖,均可圈可點,非常值得一讀。