丁延慶有哥倫比亞大學哲學博士學位,2005年回國後,他入職北京大學教育學院。然而,女兒2020年上小學後,這位研究教育的副教授開始焦慮,女兒的學習成績比自己差遠了。

丁延慶自詡過目不忘,他回憶自己六歲就背完《新華字典》,併成功從吉林國營農場的農家子弟,進入中國頂尖學府就讀,並最終成為這裡的學者。同時,丁延慶也是一位“海淀家長”,相較於從小被視為神童的自己,正在北大附小就讀的女兒看上去略顯普通,2020年小學入學後的一次測驗,女兒考了全班倒數第一。

2021年年初,丁延慶入駐某短影片平臺。他的初衷原本是分享教育經濟學研究成果。讓他沒想到的是,相較於研究成果的分享,自己對女兒教育的吐槽,反而受到更大關注。其中最受歡迎的是一條名為“北大教授對自己的女兒有多無奈”的影片,其點贊數量突破百萬。

影片中,丁延慶坦承女兒天賦不足。但哪怕戒除和別人家孩子比較的“攀比心理”,他仍然不可免俗地把女兒與自己比較。擔心“北大教授的女兒”未來還不如“農民的孩子”。他曾焦慮得整夜睡不著覺。在辦公室看女兒寫作業,也會急得大吼大叫。後來,他甚至在零下二十度的天氣裡堅持騎腳踏車接送女兒上下學,為的是利用通勤時間輔導女兒。

影片發出後,丁延慶收到很多反饋。他發現,擔心孩子平庸,已經成為一種廣泛的焦慮,他的分享讓很多人的情緒得以疏解——“原來北大教授也有同樣的擔心”。而他自己,實際上在影片發出後不久,焦慮已經得到“緩解”。

但丁延慶的焦慮並非忽然消失,他作出的選擇,是接受女兒的現狀。

最近,他公開表示,如果兩口子都是“清北”的,孩子上清北的機率不一定會高多少。2021年12月1日,丁延慶接受南方週末記者採訪,講述了一位教育學者,在面對女兒的教育時,是如何從對抗到妥協的。以下是丁延慶的自述。

只有我的孩子沒報班

2014年7月,女兒出生了,那一年我40歲。我的本碩都在北大,我的夫人碩士就讀於北大法律系,家裡不怎麼聊孩子的教育問題,我們的理念都很一致:放養。我也知道,這種行為也是挺特殊的。

教育理念的相似和我倆的生活經歷相關。我在吉林西部一個國營農場長大,我的母親不認識一個字。在學習上我有一些天賦,直到初三,我才把心思放在學習上,中考前學了兩個月,我就考上縣裡最好的高中。我夫人的家人也沒管過她學習上的事兒,我夫人還有一個姐姐,讀書一輩子都是第一。我夫人剛開始時慢一些,到了三年級忽然開竅,成績也沒差過。

女兒8個月大的時候,夫人就帶著她到了昆明,和岳母長住。我則一個人“北漂”。

兩地分居的生活,基本上讓女兒處於放養狀態。岳母體弱,而夫人那時在政府機關計財處工作,非常忙,幾乎每天加班。

除了我偶爾到昆明,會教女兒認認鐘錶,學學26個英文字母,簡單瞭解算術之外,一直到女兒回北京上小學前,六年時間裡,女兒在課外幾乎沒有接受過任何學習上的輔導。可以說,在課外,除了我,沒有任何一個人教過女兒一個數,哪怕一個字,報名培訓班、早教班就更是不可能了。

後來,是女兒要求我們給她報一個班。

2020年年初,女兒已經在讀幼兒園大班,一次我回昆明,傍晚接她回家。路上,女兒突然和我說,班裡有一個同學報了10個班。我問,“那你想報班嗎?”女兒一臉羨慕地說,“想啊!”我告訴女兒,要回去和媽媽商量一下。

人家都報班,只有我的孩子沒報班,看著她又失落又羨慕,我和夫人決定,不管怎樣,得給孩子報個班。

現在想想還是挺貴的,當時我們花了6000塊錢,給女兒報了一個樂高班。可惜的是,上了兩三次課以後,疫情來了,培訓班的人找不到了,這唯一的報班經歷,就以女兒搭了幾次樂高收尾。

沒多久,2020年9月,女兒交到我的手上,開始了在北大附小的學習生活。很快,小學老師反饋了女兒的學習情況,我們的“放養”理念,開始遭遇衝擊。

“雞娃”入選《咬文嚼字》2021年十大流行語。 (視覺中國/圖)

被現實狠狠打擊

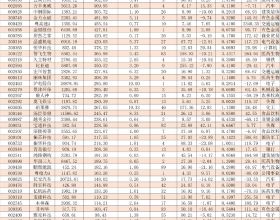

2020年9月入學,10月口算測驗,女兒是班裡倒數第一,第36名。並且,她和倒數第二的差距也很大。

附小的英文老師給我看了一段女兒上課的影片。影片中,老師正在用英文和孩子們互動,只有我的女兒一副不知道要幹什麼,也不理解別人在幹什麼的樣子。

此前,女兒在昆明就讀的幼兒園,是嚴格遵守教育部的規定,禁止教授任何小學階段的東西,但現在到了小學,老師就認為女兒跟不上進度。

我開始反思之前的“放養”想法。除了我個人的成長經歷影響著對女兒的教育方式外,女兒作為“北大子弟”還有一個優勢,是能夠直升初中,不存在擇校壓力。最初,我認為只要孩子玩得開心,跟著學校進度走就行,這下發現我想簡單了。

孩子實在落後太多,焦慮不可避免地到來。

第一次意識到自己大意了,是在2020年10月7日。那天,女兒的班上搞活動,地點選在海淀公園,要求家長參加。

活動間隙,家長們三三兩兩地聚在一起聊天,說著自己孩子背單詞的事兒,並稱自家孩子能背上千個單詞。我不信,聊天結束,我找了一位認識的年輕家長,他告訴我,他們家的孩子真的認識一千多個單詞。

一直以來,我都不認為孩子的教育和成長需要什麼干預。作為一個北大老師,還是一個教育學學者,我也從來沒想過去問別人,是怎麼教育孩子的。不過,我焦慮的原因並不在於我是一個研究教育的人,而是我上學時成績很好,可以說是“一路碾壓”。

我上小學的時候,學校條件很差。三年級之前,學校大部分房間都是危房,上課只能輪流用那間不那麼危險的教室,等到連這種教室都沒有了,學校乾脆給學生放假,等著新校建成。這一等就將近一個學期。中間碰上不下雨,地面乾燥的時候,老師就召集我們到學校旁邊的樹林裡,掛個黑板當教室。但是,跟女兒一樣大的時候,我已經能把《新華字典》背下來了。

到了高中,我才有機會好好學英語。高中老師是個正經的師範生,上完他的課我才發現,初中學的音標全是錯的。

1991年,我就這麼考上北大社會學系。也因為我從小學習成績耀眼,像是一個明星,沒體會過學習不好的同學在學校裡的處境。後來我觀察過不同學校裡的情況,包括北大附小,學習不好的孩子確實會受到某種程度的歧視,會受欺負。

眼下,北大附小的班裡,就我女兒一個人沒有早教經歷,英語完全“零基礎”。我怕她因為落後太多,被別人和自己貼上標籤。我決定,要抓一抓她的學習。

騎腳踏車接送“雞娃”

我女兒並不是笨小孩,這一點我觀察過很久。

她5歲的時候,我拿一首七言古詩讓她背。我還記得那首詩總共四句,我大概看兩遍能背下來,她要看四遍。我當時一看,雖然這孩子不像我小時候那麼聰明,短時記憶還是可以的,上學應該問題不大。

在昆明上幼兒園時,我觀察到女兒的注意力很難集中。老師在上面佈置活動,她不聽,自己站起來在教室裡走動。這一點像我小時候,一節課最多集中精力花5分鐘來聽課。只不過我過目不忘,一看就會,而我的女兒不是那種很有天分的孩子。

海淀公園的交流結束後,我就決定要抓一抓女兒的學習,特別是解決注意力不集中的問題。

從家到附小,可以坐校車,坐北大教師的班車,地鐵,自己開車或者騎腳踏車。

我選擇騎腳踏車。因為騎腳踏車帶著女兒上下學,來回大概花50分鐘。這段時間裡,女兒只能坐在車座後面,除了聽我說話和跟我說話,什麼也幹不了,這就是有效的學習時間。

從10月到12月底,兩個半月的時間,女兒在腳踏車後座上訓練了口算,學了拼音,還背了詩詞,一遍遍地重複學校要求背的東西,成績自然上去了。

英語依舊是弱項,女兒完全是零基礎,沒學幾個單詞,只能混過去。好在學校並沒與特別嚴格的考察要求,只要語文數學跟得上,也沒有被甩開很遠。

到了2021年年初,剛好放寒假,我計劃趁熱打鐵,制定一個學習計劃,實現彎道超車。

我夫人這時回北京。她觀察了女兒,就質問我怎麼搞的,一個學期了,孩子個兒也沒長,還整天緊張兮兮、心理壓力很大的樣子,怪我壓迫了女兒。

夫人的反對,加之女兒自己也反對,學習計劃不了了之。整個寒假什麼也沒幹,純玩。2021年春季學期開學,我評估了一下,女兒的成績雖然比起上學期有所下降,但不算落後太多。我小時候的經歷又一次影響了我的決定,記得以前讀書,都是收假前兩三天,作業是隨便補一點就交上去。既然還能跟上,就重新放養到現在,連暑假作業都沒怎麼寫。

吐槽女兒教育的影片,其實是無意間拍下的。和平臺方合作後,我每個月會抽時間過去錄一次影片,一次聊兩三個小時,當時我是就著他們的問題發發牢騷。

很多人看了影片以後,說我放棄抓女兒學習這件事是被逼無奈。其實不是的,對於女兒能不能取得像我一樣的學術成績、社會地位,我沒那麼焦慮。

“他們可能在假裝學習很久了”

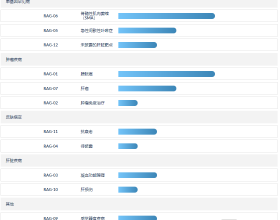

我的研究方向是教育經濟學,算是一個顯學,宏觀來看就是教育對社會經濟的影響,微觀層面是個人教育選擇對家庭的影響。之前在短影片平臺上,我會分享一些實證研究的成果,諸如哪個月出生的孩子,學習成績會更好,又比如復讀對成績到底有沒有幫助。

教育經濟學領域有一個最重要的實證研究,即教育投資收益率。通俗理解就是把教育當成一種投資行為,家庭、學校、社會的投入與學生成才後的回報是可以計算的。

在世界各國的研究中,教育投資收益率遠高於一般的理財產品和投資行為。但是,近些年研究發現,在中國現有的教育生態下,教育投資收益率嚴重下降,尤其是大城市。

高考是零和遊戲,考上大學的人數沒有改變,但教育上花的成本逐年提高,投入太高,收益率就被拉低了。十年前,我參加了一個研究北京小升初亂象的研討會,平均一箇中小學生家庭在培訓班上的支出,是每年3萬多元,到後來有人說能到10萬。

2021年上半年,我們學院有個老師叫林小英,她有一篇文章在網路上傳播比較廣,講的是“為什麼我們有錢了,教育孩子卻越來越辛苦”。小英是1976年生人,比我小兩歲,我們基本是同齡人,接受的是同時代的教育。在我們那時候,學習、做作業都是自己的事情,現在倒好,成了全家的事情。

俗話說“富不過三代”,考名校也是一樣的道理。從某種程度上來看,我女兒以後考不上北大,甚至無法像我一樣鑽研學術,這是大機率事件,我把它理解為“天道”。北京市海淀區2020年1萬名考生中,479人考上北大清華,大概也就是5%,而我女兒作為一個普通小孩,考上北大清華的機率是很低的。

我們對高分段考生做過一些研究,發現那些能考上頂尖高校的學生,基本上不是老師教出來的。很多人會持相反觀點,他們認為學生們是透過衡水的學習模式考上清北。我觀察發現,其實高分段考生即便在其他學校,也會有一套自己的學習模式,也能考上清北。當然,我也不能否認,衡水模式對於非高分段的學生是有效的。

還記得十多年前的暑假,我們學院一位學科帶頭人在開會時一臉疲憊,我們問他怎麼了。他說,給孩子報了11個班,天天疲於接送孩子上下班。騎車接送女兒兩個多月後,我頭髮都白了一些。在這一點上,可以說,過度教育不僅是對孩子的摧殘和迫害,更是對兩代人的摧殘。

家長少干預小孩才是最重要的。2021年3月,我到福建考察,一個小孩告訴我,總分150分的數學卷子,他只考了7分,從我們的角度來看,哪怕選擇題全選A,也不可能7分。和這類孩子交流之後我更困惑了,都是聰明伶俐,為什麼會只考那麼一點分。今年我還在短影片提到一個小孩子度日如年,他媽媽一直在旁邊逼著他學這個,學那個。我認為這可能已經是心理問題了,孩子每天在高壓環境學習,人都是會抵抗的,他們可能在假裝學習很久了。

我們學院文東茅老師的一個觀點讓我有所啟發。文老師覺得,我們研究這些東西,都偏了,關鍵的問題是教育孩子,讓孩子成為一個誠實、善良、勤奮、靠譜的人,有了這樣的特質,無論學業怎樣都會成功和幸福,起碼謀生養家都不成問題。孩子沒有我小時候那麼聰明,作為一個父親,我要做的就是盡到自己的責任。這倒不是維護自己的社會地位、不讓家庭社會階層下滑,而是要讓女兒成為一個合格的人。

昨天,女兒還纏著我買書,珍妮·古道爾的《大地的視窗》。她現在對動物學特別感興趣。她今天早上上學前就問我,“爸爸,這書今天放學時候能到嗎?”現在對我女兒的教育,最重要的是行為規範,培養人格素質。如果這點都做不到,其他的也是白費。

其實,她才剛七歲,怎麼可能看得懂這本書呢,不過,只要她想看,我就一定會給她買。只要她能夠多讀書,在人生中都不會有什麼困難的問題。

南方週末記者 蘇有鵬 南方週末特約撰稿 蔣敏玉