本作品是對史圖館專欄的投稿,僅代表作者個人觀點;本作品並非嚴謹的歷史學術研究,僅供參考;未經授權,禁止二傳,違者必究。

本文作者:昧旦

白鳳時期:唐風東漸

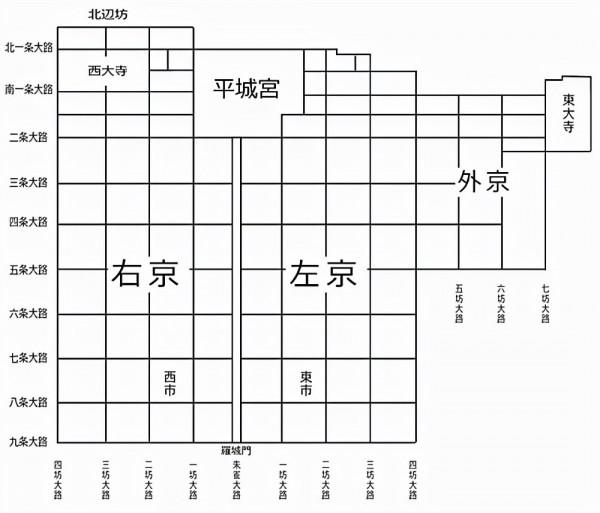

奈良時代前期,即從天智天皇(668-671年在位)到元正天皇(715-724年在位)的半個世紀,史稱白鳳時期。從這一時期開始,日本本土不再依賴朝鮮半島作為傳播的跳板,而是透過一批批遣唐使,直接將唐王朝先進的文化技術帶回國內。在向唐王朝學習的浪潮中,於建築領域一馬當先的便是與天皇權力息息相關的都城營造。日本天皇“每代遷都”的傳統被打破,轉而規劃一個固定的首都作為國家的統治中心。仿照唐西都長安和東都洛陽的裡坊棋盤式規劃格局,日本人於白鳳時期先後營建了藤原京(今奈良縣橿原市附近)與平城京(今奈良市西郊)兩座都城,由此開啟了以奈良為統治中心的奈良時代。在這一時期的建築中,唯一被認為流傳至今的是奈良藥師寺東塔。

藥師寺在天武天皇(672-685年在位)時期開始於藤原京興建,710年元明天皇將首都搬遷至平城京,藥師寺也因此於在平城京重建,雖然東塔落成時已經是730年了,但由於藥師寺在重建時基本保留了原來的平面佈局和建築樣式,尤其是在兩處發掘的瓦當紋樣相同,因此依然將東塔認定為白鳳時期的建築。

與法隆寺獨創的將金堂與塔左右不對稱佈置的平面格局相比,藥師寺在金堂前立對稱的雙塔的做法,就幾乎完全是遵照唐王朝的平面樣式了。藥師寺東塔高三層,但每層中部伸出形似屋簷的“裳階”,從外觀上看就成了六層。塔內部依舊使用了法隆寺五重塔的心柱結構,上層無法登臨,但在結構方面已經有了一定的進步:斗栱趨於成熟,開始從法隆寺那種古拙的單層雲形栱向多層斗栱過渡;屋簷底部的椽子也從一層變為了雙層。藥師寺東塔以初唐樣式為藍本,呈現出了明顯的過渡狀態。

奈良盛期:天平之甍

甍是安裝在寺廟屋脊兩端的鴟尾,這帶來的是一件古物,已有一條很粗的裂縫。普照依稀記得這鴟尾的形狀,好像在唐土什麼地方見過。可是左思右想也想不起來,是在入唐初期度過兩年多光陰的洛陽大福先寺,還是以後長期住過的長安的崇福寺,或是鄖山的阿育王寺,總之是見過多次的,也許見過的不是這個鴟尾,只是形狀與它相同罷了。

他也想不出是誰把它送來的。如果是唐人,大概不會特別送這樣的東西來。在唐相知的日本人只有玄朗和戒觸。不管是誰送來的,看著這個從大亂的唐土,經過渤海送到日本來給自己的這個奇形怪狀的瓦制物,總不禁在心裡引起很大的感慨。

——井上靖《天平之甍》

8世紀中葉,日本出現了以研究某一部或幾部佛學經典為中心的佛學團體。這些被稱為“眾”的團體吸收了從唐王朝傳來的佛教宗派,逐漸形成了三論、成實、法相、俱舍、華嚴、律宗六個主要宗派,這些宗派以奈良為活動中心,並稱“奈良六宗”。日趨成熟的佛教組織催生了以平城京為中心建設佛寺的高潮,在前後僅百年的奈良時期,留存的建築竟有法隆寺夢堂、講經堂,唐招提寺金堂等二十餘處之多(順帶一提,這裡面也有我們熟知的梁思成先生在二戰期間阻止美軍轟炸奈良的功勞)。

對唐王朝的學習引入了大量全新的建築技術:出三跳斗栱成為了高等寺院的通常形式,昂、一斗三升、蜀柱、駝峰等構件也出現在了結構中。宮殿建築也普遍採用唐式,屋頂鋪設琉璃瓦,用土朱塗飾。但是這一時期的建築也並非完全模仿唐式,而是在結構上有不小的差別。如很多建築在地面鋪設架空木地板,而非中國建築常用的石制基座,有時在外牆外也會鋪設一圈木地板,稱為“緣側”。柱頭鋪作之間多用蜀柱+小斗的“間鬥束”,而非中國常用的補間鋪作(關於鋪作的基本佈局,可以參看我之前的文章:https://www.toutiao.com/i7011012929185120798/)。這些差異之處有的是日本本民族文化的體現,有的則有前文提到的中國南朝建築傳承的痕跡,但這證明了傳到日本的中國建築形式,從一開始就被打上了獨一無二的民族烙印。

舉國上下對佛教的狂熱在741年達到了頂峰:聖武天皇釋出詔書,在全國建立國分寺,並在國都平城京營造總國分寺,即東大寺。745年,這項集全國之力的浩大工程在奈良動工,前後耗費二十餘年。據《東大寺志》中的“大佛殿銘文”記載,完工後的東大寺大殿面闊85.8米,進深50.3米,高約37米,超過了唐長安的大明宮含元殿,成為了世界歷史上最大的木構殿堂建築。東大寺大殿在1181年平重衡之亂中被燒燬,現在可以看到的大殿是江戶年間重建的結果,但奈良時代建造的附屬建築東大寺法華堂依然留存了下來,四周有日本典型的“緣側”結構。

奈良六宗中,以律宗的傳入最為知名,即我們所熟悉的鑑真東渡。鑑真是今江蘇揚州人,早年跟隨律宗學者義威等學習律學,後回到揚州教授戒律,成為江淮地區一代律學宗師。742年受日僧榮睿、普照邀請東渡日本傳律,前後東渡六次,經歷了五次失敗,直到753年第六次東渡才成功抵達,井上靖的小說《天平之甍》便描繪了這一傳奇而又艱辛的歷程。鑑真一行在奈良受到朝廷接見,並獲准建設伽藍作為傳授戒律之所,這便是著名的唐招提寺。

雖然外貌和結構在後世修繕時有重大的改變,但作為奈良時代唯一留存下來的佛殿,唐招提寺金堂與中國的五臺山佛光寺東大殿之間的相似性,一直為研究者所矚目。二者均為廡殿頂七開間大殿,平面為金廂鬥底槽,佛像空間上部用平闇(àn,指用小且密集的方格組成的天花板)與屋頂隔開。但在平闇以上,屋頂以下的木結構上,二者出現了重要的差別:佛光寺東大殿採用了草袱形式,與下層結構相比僅僅少了裝飾彩畫,結構仍是一樣的層層抬梁,下昂昂尾壓在草袱下,起槓桿作用;唐招提寺金堂則採用了草架形式,不僅省略裝飾彩畫,構造上也大大簡化,下昂昂尾搭在掛昂枋上,用一對蜀柱夾住,起到加強草架結構的功能。唐招提寺金堂的草架做法不似唐北方官式建築,卻與後來江南一帶廳堂的草架有相合之處,再結合鑑真是揚州人這一事實,雖然沒有唐代江南建築可供印證,但或許可以讓我們對中日建築傳承有一些新的猜想。

[7]唐招提寺剖面圖,注意屋頂下的草架以及斜向的昂與草架間的聯絡

[8]佛光寺東大殿剖面圖,草袱結構更粗壯複雜,屋頂坡度也更緩

平安時期:大間隔時代

794年,桓武天皇遷都平安京(今京都),是為平安時代。平安前期日本仍向中國派遣遣唐使,使得天台、真言兩個在後世影響深遠的宗派在日本開始傳播。由於兩位重要的留唐僧人最澄、空海在中國都學習過密教教義,因此這兩個宗派自傳入日本始便與密教產生了緊密的融合。密教的影響體現在建築上便是寶塔和多寶塔的出現。寶塔一般僅有二層,塔身有一圈圓筒形的構造,多寶塔則是在寶塔基礎上,基座處增加一圈迴廊。最為典型的代表是位於滋賀縣的石山寺多寶塔。

894年,經歷了黃巢之亂的唐王朝已然搖搖欲墜,宇多天皇因此聽從了菅原道真的建議,正式停止向中國派遣遣唐使。自此,直到1150年左右平清盛重新建立與南宋的通商關係時,中日之間的官方交流在事實上中斷了250年之久。即使是我們最為熟知的江戶鎖國,從1633年的第一次鎖國令到1854年黑船事件,也不過只有220年。可以說,平安中期到後期是日本建築的“大間隔”時代,在此期間,從奈良時代傳承下來的建築形式與日本本土的建築文化與技藝深刻融合,造就了“和樣”這種變化多樣,兼收幷蓄卻又具備鮮明風格的建築樣式。現將這些特徵做一個不完整的總結:

建築審美貴族化。由於奈良後期以來日本班田制的崩潰,土地私有化加劇,原本歸屬天皇的政治權力逐漸落入掌握租稅權的貴族集團手中,平安中期以後的攝關政治,更是使得貴族的權力到達了頂點。像東大寺那樣體現皇權威嚴的雄偉建築不復存在,取而代之的是符合貴族審美的纖弱精巧的淨土寺院。這類建築一般柱子更為纖細,結構優美且具有很強的裝飾性,以符合貴族們對於西方極樂淨土的想象。

架空木地板的發展。架空木地板的情況,我們前文已經述及,這一形式很可能與上古時期房屋的幹闌結構有傳承關係(見上篇),在相較中原地區更為潮溼的日本有著更強的適用性。而為了保護木地板,尤其是牆外的“緣側”不受雨水侵蝕,日本建築長期維持著較深的屋簷出挑,也成為了一種重要的外觀特徵。

草架結構的完善。日本建築使用草架可以追溯到法隆寺金堂及五重塔。關於草屋架的結構體系及其在中日建築間的區別是一個相當複雜的話題,篇幅所限不在此詳細介紹,在平安時期草屋架的主要應用在於“雙重椽”,即在下層與鋪作相連的椽上方,再鋪設一層與草架相連的草架椽,這樣一方面解放了下層椽需要承受的屋頂荷載,使其成為純裝飾構件,另一方面抬高了屋面坡度,提高了排水效率。

除此之外,平安時期很多建築的屋面還繼承了上古時代神社建築覆蓋檜皮的傳統,屋面也與神社類似趨於平直,少見大幅度的翹角。這一時期建築樣式的發展奠定了“和樣”的成熟形式,和樣建築在接下來的幾百年中不僅沒有被新的樣式取代,反而以驚人的生命力與新樣式共存並延續了下來。

和樣建築的巔峰之作是建於1053年的宇治平等院鳳凰堂。鳳凰堂中間的本堂面闊三間,構成了視覺的中心,左右兩側纖細的二層步廊如鳳凰雙翼般伸展向兩側,中間起攢尖頂塔樓,又突然轉向視野方向,以優美舒緩的懸山頂步廊作結。整座建築倒映於水中,美輪美奐,無怪乎日本人要將這一對映美景作為10日元硬幣背面的圖案。

鳳凰堂的形象依照當時盛行的淨土信仰,與莫高窟經變中描繪的極樂世界佛殿極其相似。在平安後期律令制度崩潰,源平兩家混戰不已的現實下,人民生活極端困苦,如同進入了佛教的“末法時代”,這大概就是宣揚往生西方極樂的淨土信仰得以快速傳播的現實基礎吧。1185年,鎌倉幕府建立,纖細柔美的貴族建築不再符合新秩序的需要。於是,新掌權的武士們再次將目光投向大海的另一側:那裡,一個新的佛教宗派已經崛起,它將在日本建築,乃至整個日本的民族文化上打下深深的烙印。

(未完待續)

[10]橙色為下層椽位置,藍色為草架椽位置,紅色為若用單層椽屋頂位置,可見下層椽受荷載更大且屋頂坡度更小

參考資料

[1](日)伊東忠太《日本建築小史》

[2]張十慶《中日古代建築大木技術的源流與變遷》

[3]曹汛. 草架源流. 中國建築史論彙刊. 2013,(01)

[4]清水重敦 武瀟瀟. 由下昂考察7-12世紀中日建築的結構系統. 建築學報. 2017,(06)

[5](日)太田博太郎《日本建築史序說》

[6]楊曾文《日本佛教史》