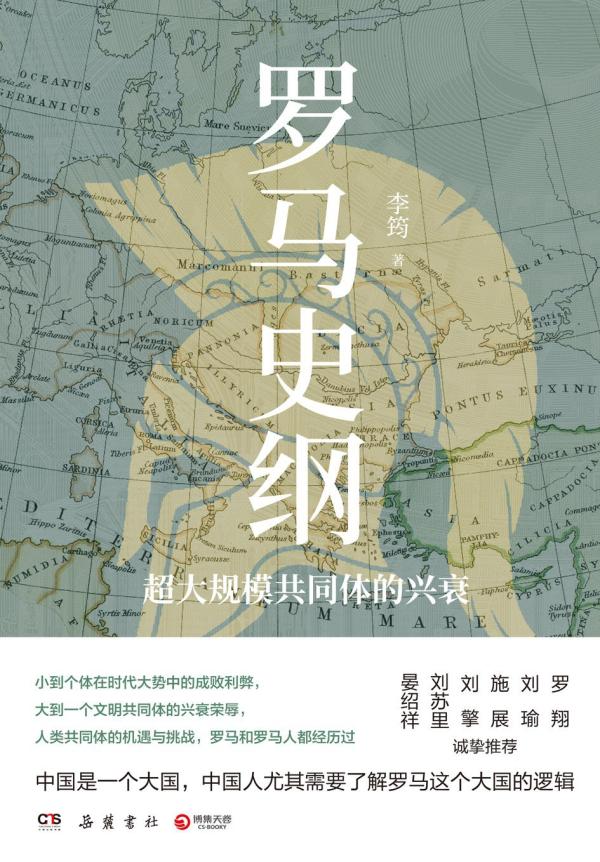

古往今來的西方史家、思想家、文學家,對羅馬大多抱有濃烈情結。究其原因,也許源於羅馬將共和觀念變成一種偉大傳統,綿延後世,成為一種“好政治”的願景。羅馬英雄的風起雲湧,極大彰顯了榮譽感、民族感。個人於歷史之作用,得到了空前誇飾。後世西方有理由反覆追懷這無比自信的“超大規模共同體的秩序”,以至於文藝復興、啟蒙運動都想從古羅馬思想裡找到精神遺產。羅馬已經不只是羅馬古羅馬的興衰,為人類歷史經驗、治理模式提供了豐富的智力資源、教訓與反鑑。李筠所著的《羅馬史綱:超大規模共同體的興衰》(以下簡稱《羅馬史綱》)一書,突出了羅馬史的分期、框架與線條輪廓。在每個章節部分,都實現了從面到點,從制度系統到個體區域性的分層論述。它同時兼顧了歷史結構性、總體性描述,與人物精神氣質、行動得失分析,是自上而下的輪動書寫。其以講史的簡明性、化約性,實現了“評史”的縱深性、反思性。作者的可貴,在於從系統性危機、結構性權力與思想性基底入手,闡釋政治現實,理解歷史走向。透過重估價值,實現建設性的意見表達,如“帝國卻總是遭受道德批判。贊共和、抑帝國的傳統正是從帝國時代最偉大的歷史學家李維這裡開始的”。

作者並沒有延續這種簡單的貶抑觀。從羅馬共和到羅馬帝國,是執政者面對愈發複雜、龐大的政治實體,解決治下差異多元素要素的必由之路與方案框架。共和,本身代表一種象徵價值,但其內在也有腐化變質的可能。沒落腐朽的貴族世家們的寡頭共治,已經框不住既大且富的國家。在共和與帝制的關係上,全書也同樣完成了視角轉化。作者試圖打破二元對立的替代思維,共和與帝制並非1和0的二進位制。李筠用內建的視角,分析出共和遺產並非煙消雲散,它的持存有賴於“寄居”式轉化。“共和的硬殼看來是保不住了,它只有把靈魂寄居到帝制當中。共和對帝制的孵化、共和與帝制的爭鬥、共和在帝制中的寄居是一個完整的過程。”這種歷史觀背後潛藏了一種內在性、延續性和同構性。帝制從共和中誕育,將帝國現實與共和母體割裂的看法,既是粗暴的,也是膚淺的。共和必須變換具體呈現,如果喪失解決政治現實的價值,那麼,它當然行將末路。“羅馬共和的覆滅在情感上或許令人惋惜,但從理性上看,共和的制度已經無法解決問題,共和的精神已經全面地潰散,共和的精英已經喪失執政能力,共和的人民已經可悲地腐化。”西塞羅的政治失敗,就成為最佳註解。他對共和的熱愛只停留在理念、說辭和願景上,在政治實踐上並無太多作為。西塞羅或許不能算政治家,只能算一個宣傳家、活動家與演說家。他靠修辭術和雄辯術,奠定了政治哲學意義上羅馬共和國的價值輸出。他構建了一個“好政治的神話”。沃格林認為:“由於西塞羅的神話,羅馬已經不只是羅馬;它已經成為一套絕對的政治秩序,就這樣被人們接受,成為宇宙世界的一部分。”西塞羅書寫的共和傳統西塞羅的“失敗何以化為永恆”?倘若從這一角度理解,就是自然而然。它體現在從愷撒到屋大維,從帝國框架初創到帝國制度完善,都不能無視西塞羅書寫的共和傳統。帝國必須長久消化、吸收、同構它,使其成為自身的組成部分,藉此標榜政治的公共性。“而公共性就是共和精神的硬核,只要國家不屬於私人,而是屬於‘大家’,共和就不會死。”從客觀效果看,西塞羅所認同的標準,給愷撒和屋大維這樣的執政者劃定了紅線。在形式上“維護共和成了明智的統治者們維護自身統治的基礎”。愷撒和屋大維的統治策略,說明了兩人對待共和、舊貴族和元老院的複雜狡計。書中所述,既有政治智慧、軍事謀略,更有人性分析。概括一下,就是舊瓶裝新酒,另起爐灶。愷撒用“稀釋法”,把元老院變得失能且低效。愷撒透過擴充、任命法務官、財務官的手段,自動將“自己人”輸送進元老院,“保守派的元老院份額被嚴重稀釋了”。

奧古斯都一生都在平衡駕馭帝國多重衝突因素。與愷撒的突進張揚不同,他考慮的是帝國系統如何平穩運轉,超前防範風險(如主動確定帝國邊界、裁軍改革),重新劃分行省(元老院行省和皇帝行省),設計出二元統治的外在形態,緩和共和派的牴觸心理。更重要的是,他善於運用權力,謹慎使用“專斷性權力”,為“基礎性權力”的執行鋪路護航。前者是簡單粗暴的,是個人意志的專制征服。後者則是靠集體認同的規範邏輯,是非人格化的權力關係。兩者的組合搭配,使奧古斯都構建了差異均衡、多元整合的帝國秩序。自足且封閉的精神王國《羅馬史綱》概括了羅馬帝國的三個“基本盤”:哲學品質的普遍性,宗教品質的唯一性,治理品質的同心圓。正是這三種特性,決定著羅馬帝國的政治選擇、意義生產和治理模式。從意識形態到現實基礎,都對帝國的展開進行了種種方向限定。對“基本面”的理解,內源性地回答了從共和走向帝國的必然,元老院的功能衰落,以及帝國為何擁抱了基督教。廣場和高塔,成為兩種治理模式的意象隱喻——前者代表了平面延展的權力設計,其依賴差級並不顯著的貴族集團內部共治;後者則代表了垂直縱深的諸多階層的等差治理,符合“同心圓”的分類分層,差異統治需求。羅馬疆域擴大,征服異族,橫跨東西,有賴於一種中心輻射,多元一體的區別、平衡與協同。“有賴於層層代理人的不斷產生,而且要比較忠誠地為帝國服務。”而哲學品質的普遍性,宗教品質的唯一性,奠定了帝國的神話:一個自我生產、輸出意義的系統,一個自足且封閉的精神獨立王國。這是在價值上同化被征服民族、地域,使其歸附認同的精神基石。羅馬史本身是“多與一”的分裂調和、矛盾合力。如軍事和政治高度一體化,使帝國天然帶有軍國基因。書中用“普力奪”形容靠武力普遍奪權所造成的政治動亂、恐怖屠殺。帝國養子繼承的政治習俗,又難以找到合法授權。它既不同於血緣的世襲,也不同於神授的天然合理。在前述三個基本盤背後,乃是三大核心“病灶”。這如同基因缺陷,在發展程序中,不斷顯露惡化。在愷撒、屋大維這樣天才政治家的高超控制下,儘管能“玩轉”危險遊戲,後繼者卻因缺乏“拱頂石”般的才能,只能任其傾頹。這說明,治理中框架、方案與制度只是系統因素,執政者作為主體因素,更是靈魂變數。《羅馬史綱》在綜合考察系統與個人的效用上,無疑是成功而具體的。羅馬興衰的整體邏輯基於:在無比龐大複雜的政治現實中,面對危險邊緣,大廈將傾,死命支撐著穩定性。但維繫,卻無力解決病灶。帝國就像處於視窗期的病人,在日後免疫系統崩潰時,必然遭到毀滅。李筠將情感理解與智識分析既區別開來,又融會統一,形成了情理兼顧、由情入理的歷史評價法。在這種辯證立場下,全書實現了對諸多矛盾、對立及自反元素的總體性反思。

欄目主編:顧學文 文字編輯:肖雅文

來源:作者:俞耕耘