七年級剛剛住進寢室,結識了第一個朋友楊某。她看上去是一個很有上進心的女孩子,我們一起定了一個學習目標,在第一次月考中考入前五百名。幸運的是,我金榜提名,遠超目標。不幸的是,她卻名落孫山。但我不在意這些,可這卻埋下了一顆無法移除的定時炸彈。

我和她照舊如往常一樣友好,但我卻全然不知楊某在我背後都對我做了哪些事。直到“偷水瓶”事件發生了,我和她這根友誼的琴絃徹底斷了。

有一天我發現班裡的同學看我的眼神充滿了敵意和厭惡。並且有意避開我,我一臉無辜,無意間聽到有同學在說:"周民聚偷了別人的水瓶。"我當時又氣又恨,但是沒有表現出來。我以為我的置之不理會換來風平浪靜,但是並沒有,反而愈演愈烈。後來還從別人的口中聽到一個新版本“丟水瓶的那個人是陳某妍的朋友,他是個駭客,他告訴陳某妍,他調取了學校的監控,說水平就是周民聚拿的。”我還曾聽熊某娜說,張某想為我準備生日禮物,但卻被陳某妍制止,理由是周民聚人品那麼差。

你以為就僅僅這麼一件事嗎?那一幕幕畫面,我一輩子都不會淡忘。冬天趙某一盆冷水從頭潑到腳。毛衣溼透,但卻不敢抱怨,更不敢告訴父母。床上被人潑了水,只能將被子反著蓋,晚上凍的蜷縮到被子裡。問我借飯卡卻只還我現金,以至於我一兩天沒飯吃。這樣的事真的是比比皆是。

令我印象最深的是那天中午。回到寢室,眼前的一幕把我嚇到了。我的床被搬動了,牆紙被人用小刀劃的亂七八糟,掛鉤貼也被人弄掉。我當時愣了五秒,放下書包,我想到的第一個人——父母。我去打電話:“媽媽,她們把我的牆紙劃破……”“哎呦,煩死了,我怎麼想起來生了你,你怎麼又哭啊?”爸爸轉手接過電話“你死去吧,就知道哭。”我結束通話電話,沒辦法,我只能自己面對。我擦乾眼淚,裝作若無其事,繼續用微笑面對室友。

這件事過後寢室裡發生的任何事我從未跟父母說過,如果一定要問為什麼,因為我曾試圖向外界求助,但毫無作用,所以我放棄了,說白了我就是不想再聽到來自我父母的“你死去吧”。

有天中午大家都在午睡,不知怎麼了,我就睡著了,等我醒來發現室友們都走了,只有我一個人還在睡覺,我去開寢室門,發現門在外面被反鎖了,我敲門大聲呼叫,根本沒有人理我,沒辦法,眼看就要遲到了,我只能從衛生間窗戶上翻出去,不小心扭到腳,一瘸一拐小跑的教室裡,從那以後中午我再也不敢午睡。

在這期間我並不是什麼都沒做,我向父母求助,回應是你死去吧,我向姐姐求助,回應是那都是小事,我向班主任求助回應是和解協商,那段時間我和室友不知往辦公室跑了多少趟,最害怕的就是下課,因為一下課班主任就會站在後門招手示意610的同學去辦公室。

臘月初一,我和往常一樣回到宿舍後洗漱,楊某就靠在我床邊的櫃子上抖著腿說:“周民聚,我看你家裡也不窮啊,你父母對你也挺好的,你為什麼要偷別人水瓶啊?反正你做沒做你心裡清楚,我覺得你做了就行。”我忍無可忍,站起來將手中已經喝完的奶茶瓶子扔向她,瞪大眼睛質問她:“你憑什麼汙衊我!你證據呢?!”後來黃某雲過來拉住我和楊某,我甩開她的手,繼續質問楊某,突然黃某雲一把抓住我的衣領,把我按在床上,我怕跟她們打起來,掙扎著衝出宿舍,來到613寢室,宿管聞訊而來,趕緊通知主任幫我調寢室,其他同學在幫我搬東西,我獨自一個人穿著一件單薄的秋衣,抱腿坐在陽臺上痛哭,哭了半個小時。我開啟門擦擦眼淚,故作堅強。床鋪安置好了,我回610拿牙刷,站在門口敲了好久的門,可她們毫無動靜,我邊敲邊流淚,那種無助感永遠都不會磨滅。

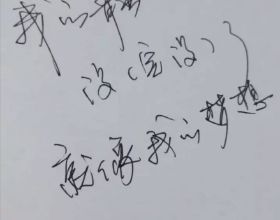

我從12點輾轉反側到早上5點,枕巾被淚水浸溼,類似這樣的夜晚數不勝數,那天早上我比其他同學早30分鐘起床掃地,為什麼?因為我怕呀,我怕我再被針對就完了。打點好一切,我開啟門傻眼了,我的所有書,用品,衣服全被堆放在門口,亂七八糟,在這堆東西的上面有一張醒目的字條,字條上楊某的字型寫著一行扎眼的大字——住到最後才是王者。

果然那群看熱鬧不嫌事大的同學把這件事捅到班主任那兒了,更可氣的是,還沒等我開口,黃某雲就來了一句,她們打起來了,班主任直接說了一句,寫兩份檢查交上來。我當時生氣到冒煙,明明我是受害者,後來班主任改口說把事情經過寫下來,我記得我不知道寫了多少遍,因為淚水總是弄花了字……

好不容易熬到了期末,我以為這一切都將要結束了。但這只是另一場噩夢的開始。

期末考試得佈置考場,在收拾書的時候,我留意再留意,特意將寒假作業單獨裝起來,放在老師辦公室一個角落的櫃子,無人知曉。

政治開卷考試,考前我把要帶的書都整理好,放在寢室櫃子上,結果等我來拿的時候,政治書和備考手冊就不見了。我翻遍寢室都沒有,不得已,我只能去老師辦公室找。楊某就一直跟著我,她並沒有幫我找,而是一副看熱鬧的嘴臉:“東西找不到了啊,那你要好好找找誒,要不然你怎麼考?”我也顧不得她了。小心的從櫃子裡拿出那個裝寒假作業的袋子,我清楚的記得,當我開啟袋子,楊某上前去看了一眼,隨後就去考場了。沒辦法,我只能帶著僅有的一本政治資料上了考場,考完不知道有多少同學在我耳邊扇風點火,考前有人在610寢室楊某書包旁看到我的政治備考手冊,我也沒有深究,此事就不了了之了。

考試結束回家收拾這個學期的書,發現寒假作業少了好幾本,更巧合的是少的還都是必須要完成的,我跑遍各大書店,可是學校發的寒假作業根本買不到。大半個寒假,我父母都在埋怨我丟三落四,可只有我知道這件事不是天災,而是人禍。

一年多了,這些事反反覆覆出現在我的腦海裡,在被窩裡哭,咬牙不出聲是什麼滋味?整夜翻來覆去睡不著,第二天還要上課是什麼滋味?

這件事以後我再也不會拒絕別人,因為我怕我一拒絕,別人又會厭惡我。白天我把自己偽裝成傻子,一個只會笑的傻子,到了晚上我就默默流淚,我每天都在偽裝,把微笑留給別人,把痛苦留給自己,我偽裝的實在是累了。

八下開學,疫情原因進校園得量體溫,很巧的是有同學在手臂上劃量體溫時被發現了,於是班主任就開始檢查手臂,但我並沒有被發現。當時班主任提到時,我就差點哭出來了,下課我就決定跟班主任談談心裡話,我終於沒忍住,失聲哭了出來,第二天發生了一系列的事兒,但語文老師給了我一個擁抱,我抱著她喊到:"劉老師——"她是那段時間第一個給我安全感的人,一個簡單的擁抱,但又是多麼簡單,如果當時誰能夠給我一個擁抱,興許接下來的一系列問題都不會發生了……

往往真正令我傷心的不是同學的背後挖苦,而是來自父母的一句你死去吧,真正令我傷心的不是室友的冷嘲熱諷,而是來自班主任的一句寫份檢查交上來。

那之後也找了很多心理醫生,直到現在被診斷為重度抑鬱症,你無法想象一個連打針都會害怕,都會哭的女孩子怎麼忍心在自己手臂上割兩百多刀?一個晚上上廁所都會害怕的女孩子怎麼敢午夜十二點一個人在一條無盡的小路上邊走邊哭。

起初我只有情緒極度失控時才會割自己一刀,但越後來一次性得割好幾刀才能控制情緒,剛開始還會害怕,要是流血了怎麼辦?留疤了怎麼辦?到後來割一刀也就沒什麼感覺了,到最後割再深也不會有感覺,從我割的第一刀到醫院以前總共累計228刀。最多達到一個手臂平均30刀,但這些我父母卻全然不知。

對我來說死是一個很奢侈的東西,因為我知道我不能太自私,我的生命對我來說沒什麼,但對於這個家庭卻是無價之寶。如果我死了,這個家庭也就毀了,如果沒有這個因素,我一定會選擇結束。我多少次幻想,我死後,靜靜地躺著再也沒有任何顧慮,說句實話,我來醫院之前我在手機殼裡藏了一個刀片,如果不是封閉病房的事,我可能已經決定結束了,後來我默默把它扔了,真的,當時我看到病房上寫著的大大的重度精神病幾個字,我真的想當場死亡,當鐵門砰的一聲關上時,我真的想拿出刀片。馬上結束。

我之所以到現在都沒有配合醫生,是因為我不知道怎麼說,我一提到那些事情就會情緒失控,就忍不住眼淚汪汪,而且我根本不相信什麼心理醫生,我覺得我根本好不了,我覺得我的存在就是個錯誤,和我接觸的人都不會有什麼好運,我就是這個家庭的累贅,我不相信藥物可以治好我的心病,曾經的我有多無助,現在的我就有多絕望。

寫這篇"可怕的回憶錄",從頭到尾,我沒有一個字是在病房裡寫的,因為我知道,我會控制不住眼淚。我不想讓父母看到,每天為了迎合他們,我真的裝的太累了。有多少次我自己偷偷躲到活動室關上門流淚,這篇回憶錄我總共用時5天,因為我每寫一段都會流淚,情緒不知道失控了多少次,淚滴在紙上,手上……

你沒有走過我走過的路,也沒有受過我受過的傷,所以你永遠不會知道我心裡的痛,未經他人苦,莫勸他人善……