2022年上半年,蘋果公司市值兩度劍指3萬億美元。

這不禁讓人想起,就在短短3年半以前,第一家市值突破1萬億美元門檻的公司,同樣也是蘋果(如果不算上IPO上市初期短暫衝高的沙特阿美,2萬億美元的頭把交椅也本該也屬於這家消費電子巨頭)。

市值和股價顯然不能成為衡量公司實力的唯一標準,但從很大程度上能反映出一家公司的價值和地位——在本該日新月異的科技領域,蘋果的商業模式展現出了驚人的穩定性和可持續性;科技創新(無論來自競爭對手還是自身)顯然沒能削弱蘋果的護城河,這家公司的競爭優勢隨著時間的流逝,彷彿還愈發地堅固了。

一、2011-2016:蘋果不那麼“酷”了,但更賺錢了

時至今日,人們在談及蘋果這家公司的時候,潛意識中的第一反應仍然脫離不了它傳奇的創始人史蒂夫·喬布斯。

2011年11月6日,喬布斯去世。

個性獨特的傳奇企業家常有,但再也不會再有第二個像喬布斯這樣的——既在包括音樂、動畫、計算機在內的多個行業裡都引領了顛覆性的變革,又以其神乎其神的個人魅力和高雅的美學理念俘虜了普羅大眾。

時間往回撥11年——當這樣一位富有傳奇色彩的領袖過世,投資者很難不對他留下的這家公司前景產生憂慮:蘋果還會是矽谷最酷、最具創新精神的科技公司嗎?庫克這個低調的老好人(與侵略性極強的喬布斯形成鮮明對比),真的能獨擔大梁、堪此重任嗎?

從“創新”的角度而言,庫克上任後交出的答卷確實無法匹配“喬粉”們的期望。從iPhone 5s開始,一年一度的蘋果釋出會彷彿失去了以往那副震懾人心的魅力——從iPhone 5C胡裡花哨的配色,到iPhone 6的大屏、iPhone 7的雙攝像頭,以及再之後的人臉解鎖、強續航……iPhone依然是最好的手機,也一直在慢慢地最佳化進步,但那種“領先於對手一個時代”的驚豔感已經蕩然無存。

2011年底,蘋果公司的市值為3775億美元。當年的營業收入為1082.5億美元,淨利潤為259.2億美元;賬面現金儲備(含理財產品和長期存款)則有815.7億美元。2011財年(注:蘋果的財年結束於9月;以下涉及財務資料如無特指均對應會計年度),蘋果的收入中有43%來自iPhone的銷售;其次則為Mac(20%)和iPad(18%)。

顯然,當時的蘋果幾乎是一家純硬體公司;資本市場對其的出價也反映出了當時的這一共識:不到10倍的市盈率。而同期,谷歌的估值水平在20倍以上,亞馬遜和即將於次年完成IPO的新貴Facebook的估值則高達三位數。

同屬科技板塊,市場對這些網際網路公司出價更為慷慨的理由是顯而易見的——它們有著近乎為0的邊際成本,更具爆發力的收入端和輕資產的經營模式,還有令人著迷的強大“網路效應”;與之相比,消費電子廠商的競爭優勢在更新迭代中隨時可能被顛覆或削弱,實際銷售和預期備貨之間的差異也會造成實實在在的財務損失,更別提對廠房、供應鏈的持續資本開支了。蘋果固然是消費電子廠商中最優秀的一個,但競爭優勢能不能維持下去呢?

來自《赫芬頓郵報》的一篇名為《為什麼蘋果註定失敗》的文章應該能作為當時市場主流觀點的代表;其中,作者寫道:

“喬布斯的管理,甚至他的遠見是可替代的,但他非凡的品位無人能及,而這恰恰是蘋果成功的關鍵。”

換言之,資本市場對這家偉大公司的認知和普通消費者並無分歧:蘋果的核心競爭力來源於獨一檔的產品力;而這一優勢的建立必須依賴於持續的創新和靈感。

而“創新”和“靈感”都不屬於庫克的專長。在喬布斯離世之前,庫克在蘋果主要負責“運營”——考慮到蘋果並沒有專門的運營部門,這一職能實際上包羅永珍,涉及從上游供應、生產製造到銷售配送的諸多環節。一個直觀的資料是,在庫克加入蘋果的前7個月裡,他就成功地把蘋果的存貨週轉期從30天大幅縮短至6天;直到今天,蘋果的供應鏈管理仍舊保持行業內頂尖水平,週轉效率令許多天生帶有高週轉屬性的快消品公司和零售業公司都相形見絀。

但是,跟喬布斯時代不斷推出“跨時代、令人激動的超一流產品”這樣的成就相比,供應鏈最佳化、精益生產和庫存管理的概念聽起來那麼枯燥乏味,投資者也很難相信憑藉這些細節能夠鑄就堅固的護城河。從2011年到2016年,儘管同期蘋果的營收和淨利潤都幾乎翻了一倍,但蘋果的估值水平始終停留在10倍左右。

二、2016-2018:當一臺印鈔機開始啟動回購加速模式

2016年,世界上最知名的投資大師沃倫·巴菲特選擇了成為蘋果公司的股東。

這筆投資在當時引發了空前的熱議。

一方面,從投資圈的角度來看,這筆投資的邏輯看起來並沒有那麼好理解:要知道,2016年的蘋果雖然估值不高,從市值角度已經是全球最大的公司(2016年底市值為6098億美元),人們很難想象這樣一家巨無霸的股價還能有多少上漲的空間;同時,隨著智慧手機滲透率提升的紅利見頂,公司所處的行業也明顯處於增速換檔的拐點(2017-2019年,智慧手機出貨量即將迎來三年連續負增長)。

另一方面,站在科技屆的角度,蘋果“淪為”價值投資標的,似乎也成為蘋果“缺乏創新”的又一罪證。畢竟,巴菲特以不愛投科技股著稱,他曾公開表明自己是以投資消費品的邏輯去理解蘋果的。

刨除這些先入為主的觀念和對大市值的天然恐懼,當時的蘋果從純定量的角度來看,確實也是一個值得押注的標的——以不到10倍的估值的代價,股東將獲得的是一門毛利率40%+、淨利率20%、淨資產收益率35%的絕佳生意,一臺每年創造600億美元+的現金流、卻至多隻需要付出200億美元左右就能應付全部資本和研發開支的印鈔機。只要這臺印鈔機能夠創造股東回報,增速低一點又有什麼問題呢?

唯一的“缺陷”可能就是蘋果此前回報股東的意願“一般”(實際上,蘋果2014-2016年的分紅回購規模與會計淨利潤的比率已經達到了很高的水平):公司賬面上明明躺著2000多億美元的現金,而且每年都在越積越多,卻沒有拿出來回饋股東。

然而,蘋果之所以沒有進一步回饋股東,並非因為缺乏意願,而是這麼做非常不划算——作為一家銷售網路遍佈全球的公司,其銷售所得的現金要匯回美國、分配給股東,必須先承受一道高昂的匯回稅(稅率達到驚人的35%),這顯然不符合股東利益最大化的訴求。

2018年,特朗普政府推動的稅改政策徹底為蘋果的回購掃除了這一障礙。自2018年開始,蘋果激進地加大了股票回購的力度——2018財年,公司的現金分紅僅為137億美元,回購卻高達727億美元;分紅加上回購創造的實際股東回報達到了當年利潤的145%。

這使得股東的股息回報率一度達到驚人的11%——在低息、高流動性的美股市場,這樣的情況顯然是不可持續的;因而2018年8月,蘋果的市值首次突破了1萬億美元也就不足為奇了。

三、2018-2022:世界看見“生態”的力量

但倘若僅僅是加大股東回報,而沒有實實在在的新增長點,蘋果大機率也只能為投資者創造估值修復+穩定分紅的收益率。

而在蘋果帝國的龐大業務版圖中,其中一個重要的新增長引擎,在很長一段時間裡宛如房間裡的大象:由於太過明顯,反而成為投資視野中的盲點——移動網際網路時代數字經濟的大躍進,以及蘋果作為封閉的移動生態看門人受益的必然性。

多年以前,當喬布斯試圖將iOS打造成一個封閉式的“圍牆花園”,堅持讓第三方開發者按照蘋果制定的規則和標準來開發軟體的時候,他應該並沒有預料到有朝一日蘋果的軟體收入能發展成一項年營收700億美元的業務,只是在堅持自己對產品體驗“端到端”的執念。

然而,事實卻是,iPhone有別於安卓手機的封閉式生態賦予了蘋果對經由蘋果應用商店進行分發的軟體服務和流量具有了極強的話語權和規則制定權,從某種程度而言也使得使用者和開發商之間的雙邊網路效應更加凸顯。

到了2019年,這個由iOS構成底層基礎設施的數字經濟生態已經達到了驚人的5190億美元,且仍保持著20%左右的增速。這是由世界上數以千萬計的開發者們所開發的iOS端移動遊戲和應用所共同創造的;而透過直接抽成(常規抽成為30%,針對小型開發者的優惠比例則為15%)、應用商店廣告和直接授權(為了成為iPhone的預設搜尋引擎,谷歌每年向蘋果支付高達百億美元的授權費),蘋果在其中賺取的網際網路收入多達數百億美元。

和所有的網際網路平臺公司一樣,這塊收入毛利極高,又幾乎沒有邊際成本;和網際網路平臺公司不一樣的是,底層作業系統和應用商店處於移動應用市場的流量的起點,沒有任何競爭對手。

2018財年,蘋果的服務收入首次達到總營收規模的15%;2020財年,蘋果的服務收入首次突破總營收的20%。實實在在的營收結構變化,讓“蘋果的服務收入理應得到重估”的估值邏輯有了越來越多的受眾。從2019年開始,蘋果的估值中樞從以往的10倍抬升至了15倍左右;隨著2020年疫情爆發以來美聯儲的不斷“放水”,無風險利率持續下行將蘋果的估值中樞進一步抬高到了25倍以上。在2020年3月短暫的股災過後,蘋果迅速收復跌幅,並在8月份首次突破2萬億美元市值。

2021年,蘋果交上了一份史上最好的年報:收入達3658億美元,同比增長33%;淨利潤高達947億美元,同比增長64.9%。當年的淨資產收益率達到驚人的147%,而在完成超過1000億美元的分紅回購之後,賬面淨現金(現金-有息負債)竟仍剩下了658億美元。在這份報表中,除了仍然在高速增長的服務收入持續超預期之外,以iWatch、AirPods為代表的可穿戴及智慧家居裝置部門也已經成長為年營收350+億美元的業務,更別提沉寂多年後又開始向Windows發起反攻的Mac部門了。

儘管市值已經逼近3萬億美元,儘管股價在已經在過去5年翻了5倍,仍有超過25位華爾街分析師給出了“買入”和“超配”的評級。在谷歌的主動示好、Epic的訴訟糾紛和與Facebook就使用者隱私的拉扯當中,再遲鈍的人也已經看到了蘋果建立在“圍牆花園”生態系統之上那強大的競爭壁壘。

四、等等……事情真的像看起來的那樣簡單嗎?

從歷史的後視鏡角度看,今天的我們難免會產生錯覺——蘋果近年來持續超預期的增長是那麼地“理所當然”,在2016-2018時點的投資邏輯又是那麼地簡單清晰。可是,事情真的像看起來那樣簡單嗎?

正如本文早些時候所提到過,佔據蘋果營收半壁江山的iPhone所處的智慧手機市場,早在2016年就已滲透率見頂。自那以後,整個行業實際上都面臨著殘酷而激烈的存量競爭——對於信奉“自上而下選股”、“追求景氣度”的部分投資者,僅此一點就足以將蘋果從投資清單中排除掉了。

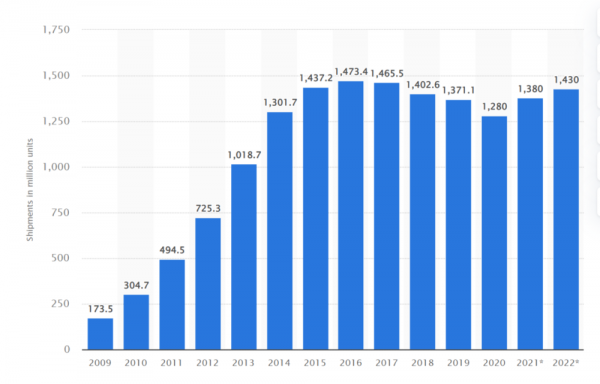

全球智慧手機出貨量在2016年達到14.7億部的頂峰,隨後連續4年負增長,標誌著智慧手機滲透率的見頂

而這個“存量市場”又偏偏是個高度透明的市場,每年、每季度、甚至每個月,各大諮詢機構都會公佈這個存量市場各品牌手機的出貨量,如果投資者僅僅盯著每個季度的出貨量資料,其實很難發現蘋果相對其他安卓廠商有什麼明顯的優勢——從全球範圍來看,iPhone的出貨量市佔率沒有哪年問鼎過全球第一,市佔率中樞基本在15%-20%,有些年份高一點,有些年份低一點。

比如世人皆知蘋果手機賣得貴,但強勁的效能、驚人的耐用程度和友好的以舊換新政策實際上使iPhone成為了“價效比”最高的手機。比如大家都認為庫克時代蘋果的創新力“不如從前”,是因為缺乏劃時代的新產品類別,卻忽略了智慧手機從弄潮兒的新鮮玩物到所有人每日高頻使用的智慧終端,需要的不是劇變,恰恰是對使用者體驗的深刻理解和小步迭代的持續最佳化,而在這些看不見的細微之處,蘋果實際上也積累了極深的技術沉澱。又比如說,成為“生態系統看門人”坐地收“蘋果稅”的商業模式人人眼饞,卻沒有幾個人能沉得下氣來,用十幾年的時間(注:App Store誕生於2008年)去打造和培育一個生態,使其能夠為使用者提供最優質的軟體互動體驗,期間抵禦住戳手可得的鉅額廣告收入誘惑,始終堅持以使用者體驗為先。

誠然,以今天的規模體量,蘋果已經是一家無法單純從商業角度評價的公司。其所能影響的產業鏈經濟體量已經不亞於一箇中型國家,也不得不接受更多來自監管層面的限制,並主動去承擔更多的社會責任;這多少為未來投資的判斷增加了更多的難度。但是,蘋果的核心仍舊是那家持續在為消費者創造一流價值的公司。“做正確的事,把事做好”,一個健康的生態自會產生新的需求增長點。