有朋友問:詩仙、詩聖有沒有寫得不好的詩,為什麼當下詩壇爛詩特別多?

當然有,不論什麼樣的高手,都是從新手成長過來的。而且即便已經成長為高手,同樣因為心情、才思一時的起伏,作品情感附著和文法修辭都有可能出現問題。

古代詩人把寫詩作為一種日常來處理,就算是精品迭出,也避免不了雞毛蒜皮。而我們今天讀到過的詩仙、詩聖、詩佛名作,都是歷代文人甄選下來的精品,所以讀來都是絕妙好詞,並不代表詩人當時篇篇精品。

古代好詩人的判斷標準,第一是精品率比較高,第二有超凡脫俗的代表作。

這兩點足以掩蓋掉其他殘次作品。

當然,古今審美判斷標準雖然有變化,但是大體是有傳承的,特別是中華文化一脈流傳,沒有中斷,因此文字、文藝審美,即便跨越千年,變化也不大。因此才會有對詩仙、詩聖這些稱號的認同。

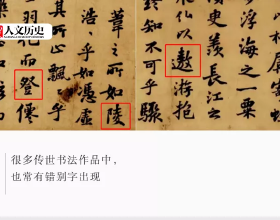

還是那句話,我們今天讀到的古詩詞,首先是經過作者自行挑選的,符合他自身文藝美感的作品(我們今天出書也得揀選自己覺得好的作品),公佈出來之後再經過後世文人不斷品評,如果是上不得檯面的東西,早就被淘汰殆盡。不過我們如果有時間去讀詩人本身的作品,也就是沒有後人校注、勘驗、去蕪存菁的原始本子,有時候也能讀到一兩首漏網之魚。

為什麼?因為詩仙、詩聖也是人嘛。人類的通病就是敝帚自珍——文學水平的高低,只不過是對“敝帚”的認識層次不同。所以難免有詩仙、詩聖自己認為還過得去的詩句,收錄於冊,就好像今天的那些詩人們,難得寫出一兩首作品來,就各個平臺去發,怎麼都捨不得丟。

其實在旁人眼中,即使算不上垃圾,但也不過爾爾。

像李白《山中與幽人對酌》:

兩人對酌山花開,一杯一杯復一杯。

我醉欲眠卿且去,明朝有意抱琴來。

這首作品其實還算不錯,酣暢淋漓之際還用了陶淵明無絃琴的典故,寫的內容雖然單調,但是李白的個人特色為其增色不少。

不過僅從詩的文藝創作方面來看,第二句“一杯一杯復一杯”實在是太淺白。這首作品的創作情境和書寫氣韻與《送汪倫》大致相同,都是興之所至,隨口而來。但是“桃花潭水深千尺,不及汪倫送我情”成為經典流傳,而這首“一杯一杯復一杯”則知者甚少,無非就是李白在放飛自我的時候沒有把握住度,過分流於口語化,讓詩的本質流失,即使其它三句再有意蘊,也無法兜圓整首作品。

這就相當於木桶的那一塊短板,讓整首詩的意蘊都從這裡嘩嘩流走——因為太顯眼,很多人都不會關注後兩句的用典之深,之妙,這不可惜麼?

又比如他的日常作品《贈內》:

三百六十日,日日醉如泥。

雖為李白婦,何異太常妻。

這種作品,其實也沒什麼問題。就是李白覺得自己天天喝酒,有點對不住老婆,寫首詩安撫、敷衍一下妻子。這類作品屬於生活小記,其文學性我們是不用做要求的——這關乎人對詩歌的態度問題。

“太常妻”是個典故。東漢時周澤為太常(掌管天子的禮樂祭祀等事務),嗜酒,又好齋戒,身體又不大好,所以長期在宮中齋戒不回家。他老婆去看他,周澤大怒,將她收送詔獄謝罪(擅闖?)——“太常”這裡就是指古板的、不懂生活情趣的老古董,“太常妻”就跟守活寡似的。

“太常”不是太監啊,有些人解釋為太監,意思一下就墮入俗滑,等而下之了。

總的來說,也沒啥意思,當然你要是作賞析,也可以說李白幽默、李白自嘲——但實際上這型別作品本來就是生活小事記錄,沒啥底蘊和內涵,也沒什麼文學層次,和打油詩也就是將“太常”理解為禮官和太監的區別。

有些人喜歡端著,總認為不講風月、仙道、家國、大事、濃情的詩歌作品,就沒有意思。咱不說這種態度對不對,因為在他們眼中,詩歌就是高於生活的藝術品,容不得一點玷汙——就是我以前說過的,這類人就喜歡把詩歌放到藝術的聖壇上供著。

豈不知,供著供著,就真的死了。

詩歌是高於生活,但是來源於生活,千萬不能脫離生活。這一點以前曾經寫過文章辨析,這裡就不再囉嗦。

但是從這首被很多人認為是“爛詩”的李白作品來看,在對待詩歌的態度上,倒是與本人有些不謀而合。

像前幾天寫的《村居》系列,其實就是對鄉村生活中的一些變化記錄,並沒有多大思想振幅,馬上就有朋友跳出來說:“述而不作,不亦樂乎?”那文縐縐的意思,不過就是說詩寫得不好,沒有詩味,和你平時講詩的時候層次不一樣,有點拉胯。

你幹嘛不說李白的《贈內》拉胯呢?

詩人寫詩,從某些層面上來說是個人情感隨放,就好像你隨手發個動態,表達一下情感,就好像出了一口粗氣,你當什麼真呢?你要當真,也只能全面地、去蕪存菁地尋找詩人的代表作去當真。

只有代表作才真正代表詩人的詩歌水平,李白如是,杜甫如是,今人亦是如此。

像杜甫號稱“詩聖”,格律精研,近體至尊,你以為他就沒有爛詩?

他不只有,還在形式、內容上都出類拔萃。如《又呈吳郎》:

堂前撲棗任西鄰,無食無兒一婦人。

不為困窮寧有此?只緣恐懼轉須親。

即防遠客雖多事,便插疏籬卻甚真。

已訴徵求貧到骨,正思戎馬淚盈巾。

這首作品之差,歷來有詩評論之,這裡就不多說了。但是杜甫的本意是透過一首作品,說清楚一些事情,讓吳郎不要用籬笆將自己原來贈送給他的棗林圍起來,因為隔壁一個孤寡老婦人,就靠打點棗子度日。就是這麼一件事,兩三句話能說清楚,杜甫估計是手癢,硬要寫首七律來表達,果然文之無用,落了下乘。

但是杜甫在乎麼,他不在乎啊,不過隨寫隨丟的玩意,還不是後代上綱上線的文人來評判他的這首作品為爛詩?

內容上爛的作品也有,杜甫一生官運不達,長期寄人籬下,除了憂國憂民,難免有迎來送往之作。比如千古名句“此曲只應天上有,人間難得幾回聞”,不過是對蜀中大將花敬定的恭維之詞。後世之人認為這是杜甫暗喻諷諫,說花敬定僭越,用了天子之樂,杜甫才寫詩暗諷——可這也只是臆測罷了。

《贈花卿》

錦城絲管日紛紛,半入江風半入雲。

此曲只應天上有,人間能得幾回聞。

你不處在當時的杜甫情境,你又如何理解當時杜甫的心態?賞析詩歌,切忌就是想當然的揣測。

實際上就是因為這首詩寫得太好,後人為了給杜甫正名,強行曲解罷了。

若是不信,咱們再看杜甫寫的《徐卿二子歌》:

君不見徐卿二子生絕奇,感應吉夢相追隨。

孔子釋氏親抱送,並是天上麒麟兒。

大兒九齡色清澈,秋水為神玉為骨。

小兒五歲氣食牛,滿堂賓客皆回頭。

吾知徐公百不憂,積善袞袞生公侯。

丈夫生兒有如此二雛者,名位豈肯卑微休。

你說他是真情實感也好,這怎麼地也吹得有點過了吧。咱們不和別人比,就和他自己的《茅屋為秋風所破歌》來對比一下,內容之高下立判,說爛一點都不過分。

不過它同樣貢獻了名句“秋水為神玉為骨”。

可見評論詩人,只能以代表作來以偏概全,沒有誰是真的“仙、聖”,只要在某個事情,某個情境下,某些作品中,堪稱無敵,那就是真無敵了。

李白不也有過“生不用封萬戶侯,但願一識韓荊州”嘛,你在這裡,能讀出他“吾輩豈是蓬蒿人”的沖天志氣嗎?

詩仙、詩聖扯完,說說近代詩壇為何淪落至此,連某個事情、某個情景、某些作品的經典都無提弄出來。

近現代的詩人有所不同,有了發表途徑,有了編審把關,有了稿費兌現,所以生產的詩作,必須要對得起大多數人的審美才能發表——將詩人和文藝創作者等同,用酬勞來刺激創作,用審美底線來進行要求,實際上作品就難免進入裝的境界。

你要拿文字換錢,自然就要對得起觀眾老爺不是?

不過到了如今,文字換不了幾個錢,而很多人錢來得非常快,於是又有了用錢換文字發表,用人情(其實背後也是利益交換)換詩詞獲獎,所以我們看到如今詩壇的光怪陸離。

審美沒有了底線,編審不再從文字質量本身把關,發表得獎成為用錢換名聲的途徑,垃圾詩作就此起彼伏,給廣大老百姓以詩壇徹底腐朽的觀感。

真正潛心寫好詩的,大多不賺錢。沒有錢,就無法曝光。不曝光,就沒有流量。沒有流量,就是藉藉無名的文字工作者。藉藉無名,也就無法獲取收益,無法在良好的生活狀態下,繼續精益求精的詩歌創作。

而用錢和人情經營關係的,作品拉胯,卻依舊可以發表,博取名聲,回頭再以名聲換錢,自然對認真創作毫無耐心和追求。

惡性迴圈,愈演愈烈。這就和前兩年演藝圈老戲骨和小鮮肉的待遇相似,只不過演藝圈對年輕人影響非常大,於是出現了國家層面的調控管理。

詩詞這個玩意,本身務虛,你說國家重視吧,也只是重視詩詞作為傳統藝術帶來的民族凝聚情感。對於所謂技巧的變化、情感的高下,才沒有人來管你,除非是過於腐敗引發眾怒。

於是詩壇變成了現在這個樣子,怪異特群魔亂舞,屎尿屁瓦釜雷鳴。