此文原創,轉載請註明出處,謝謝!創作不易,悉心交流。誠謝關注收藏“木衍齋”!

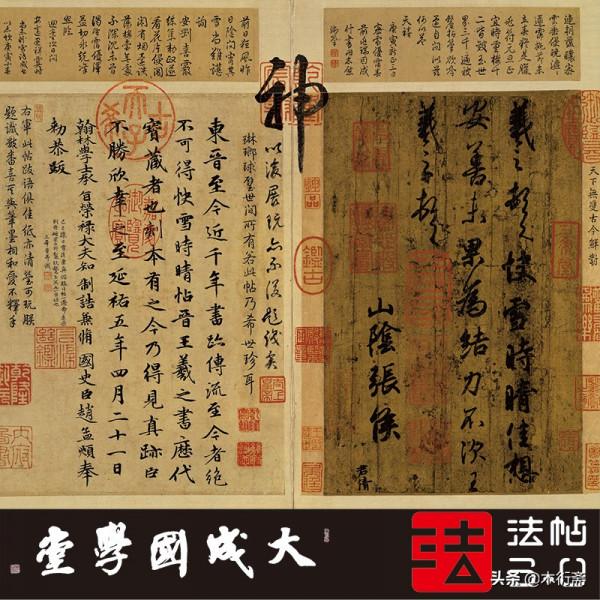

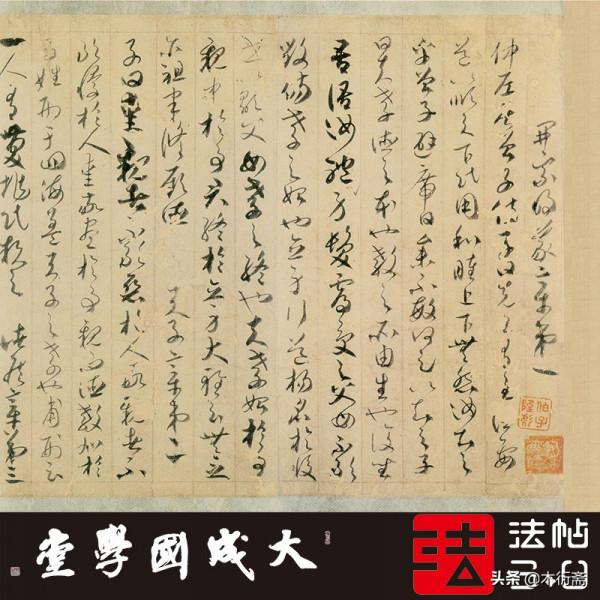

“其字每逢下筆墨痕濃重處時有墨聚如黍粒,斜映窗光,猶有內亮之色,更可知絕非鉤描之跡矣。”啟功先生對《日藏智永真草千字文墨跡》這段描述相當重要,是根據古代墨跡自然書寫在紙上自然的聚墨形態的生動描述,因為一般情況下雙鉤填墨本的點畫之墨的形態是死的,不過因為此點而判定為真跡卻也未必然。

古人摹寫複製有三種方法:一為雙鉤填墨,二為薄紙覆蓋手寫,三為雙鉤後再一次書寫,再在不忠實處細筆修改。顯然方法一最不容易做到筆墨鮮活,第二種接近臨寫,最為生動自然,但也會點畫細節失真較多,現藏臺北故宮的《楊凝式韭花帖》多為這一工藝的贗品。

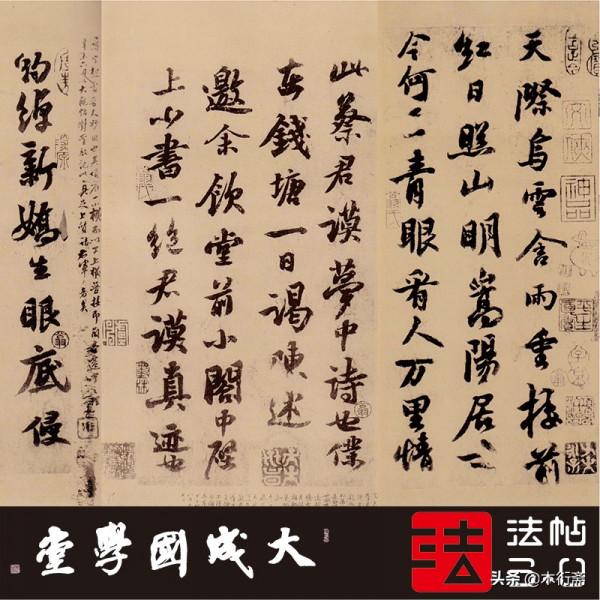

第三種雙管齊下,保留形態完整、墨色也大致儲存,既得“形似”,又得“神理”,很有可能蘇軾《天際烏雲帖》就是採用這個工藝的摹本。但絕不要低估古代摹書者的能力,他們超級的還原能力很多時候讓人驚訝。比如上述三種工藝,純雙鉤填墨的墨色鮮活度當然最差,但是大眾知名度最高的神龍本《蘭亭序》就是純雙鉤後,再以濃淡筆墨去精準還原。在化身千萬的《蘭亭序》諸多臨本、摹本中,反而神龍本的墨色最為鮮活靈動,接近真實書寫應有狀態。另外,藏於故宮的《懷素自敘帖》是真跡還是摹本至今無定論,不得不說我們的聰明在古人的能力面前有時真的很無力。

所以,根據墨色的鮮活判定為真跡,啟功先生此說難以言之成理。只可惜先生已經仙去,不得與之當面討教,或有其他根據也未可知。

上述持“真跡論”者的尚能言之成理、較具邏輯的有效觀點,大致做如上梳理。“破”之後我們來做一些“立”的工作。後面我們從書學風格、書者習慣、材質墨色三個方面重新推導,來判定《日藏智永真草千字文墨跡》的真實來源。

一、 書學風格、筆法斷代

在前面透過對智永和尚三位弟子書法的風格定位我們大致可以推匯出:智永和尚是較純正的魏晉風稍許兼顧隋風的路數。筆法和結字嚴格遵循王氏家法,結字停勻、中宮散淡,但用筆上瘦硬通神,自然行鋒而少藏頭護尾。

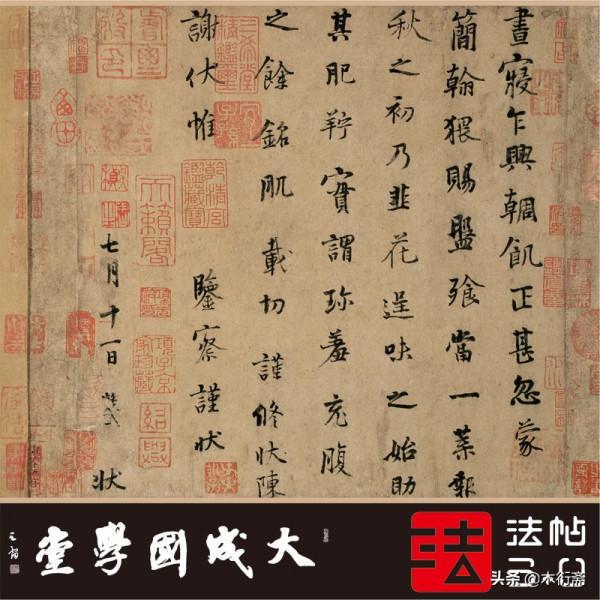

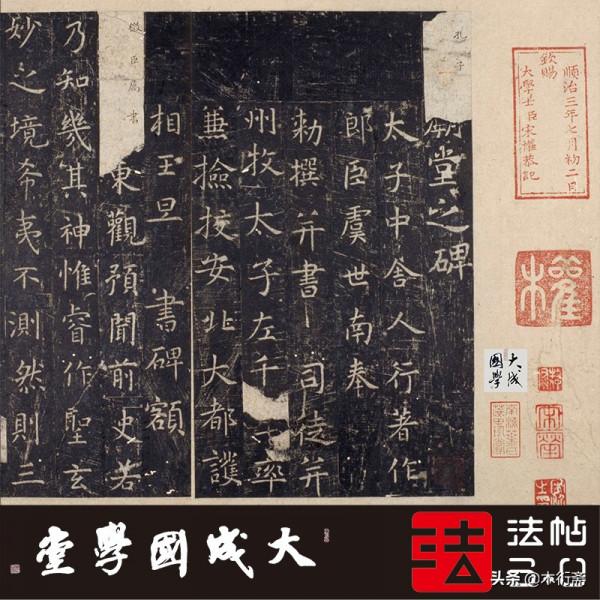

以此與關中本對照,我們能夠清晰地看到這個書風的形象寫照,同時,比照虞世南《孔子廟堂碑》和張旭《嚴仁銘》,更能從中清晰地梳理出由魏晉筆法向成熟的唐法的演化過程。

《日藏智永真草千字文墨跡》的筆法實在不能符合以上對於智永和尚書風的界定,行筆厚重、運鋒提按明顯而大膽,書寫速度較快。結字方面已經是較為成熟的唐楷結構,講究平衡對稱,極少隸書和章草結字方式。顯而易見,這部帖產生於唐法成熟後的時代,而非魏晉法到唐法的過渡期。

我們不必逐字列舉,只挑選其中較具標誌性的特徵加以說明。,比如真草千字文的真、工具的具、目、月等字裡,向下框中帶多橫的結構,鍾繇王羲之時代的真書對這一結構的處理有個明顯特徵:橫放中間,兩頭不搭,且大多數會將框處理成相對的上大下小。如果要問為什麼,可以簡單解釋為漢隸遺風的殘留、東漢書學審美的外顯。只要是忠實可靠的魏晉法帖的書寫,這種習慣書寫佔據了相當大的比重,《集王聖教序》、《澄清堂法帖王右軍書》、《萬歲通天帖》乃至於六朝至二王法系傳承者如陸柬之、虞世南、張旭的楷書直到唐末對於魏晉法最忠誠的堅守者——楊風子基本都依此法。關中本對這一“魏晉筆勢”的呈現相當堅持和一致。

及至魯公及以後,唐楷定型、唐法確立,這種“下框多橫”結構中的橫多半是左搭右不搭或者左右都搭,向下框的寬度從上至下也基本上呈現均勻狀態,與魏晉風已經大不同。

而宋代人對這個結構的處理大致上破除了定勢,愛搭不搭,想搭不搭,隨便搭不搭,魏晉法和唐法都可採用,隨書者而變、隨作品而變。這就是“宋尚意”的書學意識基礎。

而《日藏智永真草千字文墨跡》在這一結構上的處理,或偏左搭右不搭,或勉強置中但明顯的發力點偏左,透露出該帖書者所處時代絕非六朝至隋代,更不可能是堅守魏晉法的智永和尚的手筆。以筆法論,斷代應在中唐以後,不能更早。

二、書者習慣、提按還是轉鋒

從真跡到摹勒上石到鐫刻到捶拓,雖然最後環節捶拓或因紙質偏軟,或因捶拓力度過輕都會導致拓本點畫過肥,(李祺本《歐陽詢九成宮醴泉銘》就是個最典型的例子)但一般說來,假如不是鐫刻者故意,拓本的點畫不會肥過真跡,原因在於字跡上石是V形入石,點畫內壁內收,兼之墨上紙的微洇,與真跡相較拓痕偏瘦一點點是正常現象,但優質拓本的拓手多能平衡這一問題,唐多臨摹高手,南唐至宋多捶拓高手,安思遠先生藏《澄清堂帖》裡字口清晰幾同真跡。

相較關中本,《日藏智永真草千字文墨跡》筆跡之肥壯完全超出一個人不同作品甚至不同時期能夠解釋的範疇,更是遠超拓本與真跡粗細變化可以接受的範疇。學書生涯漫長,但由於個人心理特徵、生理特徵(尤其是指腕)基本恆定,在書寫時尤其是楷書上,速度節奏、發力點設定和變速的微動作在早期定型後就鮮少改動。一代大家中期作品和晚期作品的差別往往不是筆法、結字和章法的重大改變,而是對精彩處更精細的控制和大膽誇張。所以完全可以斷定,關中本與《日藏智永真草千字文墨跡》絕非一人手筆,甚至可以排除薄紙覆蓋真跡做摹本的可能性。瘦硬通神的特徵的丟失,同時,運鋒提按過於明顯、自然轉鋒偏少,已經註定《日藏智永真草千字文墨跡》絕非智永和尚真跡。

但是,有沒有可能是雙鉤填墨或者雙鉤書寫的摹本呢?假如摹手手藝不夠精良,導致淡墨雙鉤線條過粗,填墨或者書寫之後,雙鉤痕跡融進點畫,也會造成點畫的變粗。

所以,我們還是要留下《日藏智永真草千字文墨跡》是晚唐及以後年代的雙鉤摹本的可能性。

三、材質墨色、鉤沉斷代

1989年4月,啟功先生到日本京都小川氏家中獲觀原跡,對《日藏智永真草千字文墨跡》紙質鑑定為硬黃紙,該紙張多出於唐代,但北宋董卣《廣川書跋,卷六》“今人不考其實得硬黃紙便謂古人遺墨。”意思是不要看到硬黃紙就說魏晉隋唐,其實宋代依然保留了這個工藝,只是不多見而已。作為傳統的製做摹本的紙張,類似於明清所言“蟬翼紙”、我們少年時所說“玻璃紙”。

透過米芾《寶章待訪錄》可知智永的真草千字文有唐粉蠟紙拓本、楮紙唐人臨書和黃麻紙唐人臨書。米芾《書史》載:“智永千文,唐粉蠟紙拓書。內一幅麻紙,是真跡。”這裡明言智永真草千字文真跡為麻紙,而非以樹皮為原料,在成紙上浸染黃櫱汁液,使之呈現天然黃色,再在紙上均勻塗蠟,經砑光的硬黃紙。而他所言“唐粉蠟紙拓本”顯然就是硬黃紙摹本。

總之硬黃紙工藝複雜、造價高昂,並非日常書寫所常用,智永書寫千字文八百本作為字帖分贈各寺時當不至於用硬黃紙,而應該是常用價廉的麻紙。

由此,我們基本可以得出結論:《日藏智永真草千字文墨跡》至多是晚唐使用先雙鉤再一筆摹寫工藝的摹本。按其筆法風格,可推至兩宋。此帖屬於雖非真跡價值連城,但也是水準較高的古代摹本,行內稱為“偽好物”(名聞天下的《快雪時晴帖》和《中秋帖》其實也同屬此類)。

我們之所以採用如此繁複之抽絲剝繭,試圖解密《日藏智永真草千字文墨跡》的真實身份,並非否定該帖的書法高度,而是還真相以真正的智永書風,同時給《日藏智永真草千字文墨跡》的實際價值一個合適的定位,而不是在有些學人、古董商有意或者無意的炒作下盲目推崇,甚至造成“中華最好的寶貝全在日本”的假象。

現藏於日本的很多號稱真跡的墨跡帖均在日本侵華戰爭前後現世,其中王羲之《喪亂帖》、賀知章《孝經》這樣的作品當然因其神采煥然、筆法精妙,無需鑑定家們爭訟,稍有書法根基者皆能一望而知其為真,而《大報帖》、《妹至帖》《袁生帖》、《三月帖》等,僅從筆法就能知道不但離真跡十萬八千里,而且也非臨摹善本,甚至可能根本是憑空捏造。

某種程度上講,有些人因好古物流落日本、國仇家恨湧上心頭而痛心疾首,其實平心而論,真正留在日本的好法帖並沒幾個(至少數量上遠不能跟英、法、美藏品相比),絕大多數都是談到來源就神秘兮兮、說到真偽就信誓旦旦,但其實從書法上講完全經不起推敲的二、三流藏品。還是以王羲之帖為例,流落在國外所有稍好摹本的價值總和也未必趕得上故宮一卷《萬歲通天帖——王氏一門書翰》,無論從摹本精良程度,還是從流傳有序的小確信,都相差甚遠。

一生一世,當然好帖!

誠謝關注收藏“木衍齋”!