位於美國紐約州奧蘭治縣鹿苑鎮的“龍泉寺”,是“法輪功”邪教組織的總部。優美的環境給“法輪功”弟子營造出一種如夢似幻的修煉氛圍。然而,光鮮的外表下,頭目李洪志及其“法輪功”邪教組織的醜惡行徑,卻不斷上演。

一位全家信奉“法輪功”的美國混血女孩,受到“法輪功”舞蹈指導老師的種族歧視和人格侮辱,誘發厭食症,被母親帶到“龍泉寺”,由李洪志親自“驅魔”。然而,“驅魔”失敗,父母分道揚鑣,家庭最終破裂。

一位失去深愛丈夫的澳洲名媛,為尋求心靈慰籍,加入“法輪功”後,性格突變,放棄自己原本的光鮮生活方式,將家人視若路人。直到生命的最後關頭,她仍無法擺脫“法輪功”拒醫拒藥歪理邪說的禁錮,最終走向黃泉之路。

2020年7月21日,澳大利亞廣播公司(以下簡稱澳廣)推出兩位資深記者撰寫的對“法輪功”總部及相關受害人所做的調查報告《“法輪功”的能量》(The power of Falun Gong)及相關音訊記錄。在相關文章和節目刊發前,澳廣曾釋出預告,中國反邪教網也對此進行了介紹。惱羞成怒的“法輪功”,除了透過其媒體進行狡辯外,還到澳大利亞廣播公司總部滋擾抗議,並嫁禍中國反邪教網。為揭穿“法輪功”邪教本質,中國反邪教網現將澳廣相關調查報告摘譯如下:

一份由《駐外記者》和《背景簡報》欄目所做的聯合調查,深度曝光了“法輪功”組織及其神秘頭目的隱秘世界。

安娜和莎妮講述她們加入“法輪功”期間的遭遇

美國紐約鄉間,一個炎熱潮溼的日子。安娜和她的母親坐在唐代風格寺廟旁的一間屋子裡,等待一位男子的出現。

“‘師父’馬上要來了。”一個婦人說道。

安排安娜與“師父”李洪志這次“特別約會”的,正是安娜的母親。她告訴女兒,見過“師父”,一切都會好起來。她們彼此都知道這話的意思——數月來,安娜已經飽受厭食症折磨。

安娜自小深陷“法輪功”邪教

但是,安娜來此並非本意。母親騙她說,她們要一起出去辦點事,後來安娜才意識到車子沿著自己熟悉的一條道路北上。她熟悉這條路,知道它這是要通往何處。

在距紐約市近兩個小時車程的地方,森林茂密的沙旺克山北麓,有一個被稱為“山上”的地方。

在那裡,真實與虛幻時常相互交織,難以分辨。

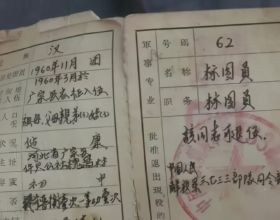

▲ “法輪功”總部龍泉寺,佔地160公頃

過了一會兒,師父走進了房間。

他先和那位婦人打了招呼,然後又和安娜的母親說了些什麼。最後,他看著安娜,直視著她的眼睛。他舉起雙臂,在空中揮舞著,口中唸唸有詞,但安娜一句也沒有聽懂。

現年25歲的安娜回憶說:“直到這個時候我才明白他們要幹什麼,也就是所謂的驅魔了。”

安娜

她站在這個被“山上”的信徒們視為“神”一般的男子面前。小時候,安娜曾相信這個男子能看穿她的心思,甚至能“聽”到她的種種危險念頭。

但是,現在這個想法被打破了。

“我記得自己盯著他的眼睛,心裡想:你也只不過是一個普通人,一個可憐蟲罷了。”安娜說。

但母親卻還對李洪志深信不疑。驅車向南回家的路上,母親長舒一口氣,對安娜說道:“現在好了,你現在正常了。”

而安娜只是望著車窗外。“所謂的一切修煉,都在我的眼前幻滅。我再也不會相信這些。”

出於自我保護,安娜後來改了名字。歷經“法輪功”的種種磨難,她正努力重塑生活。這是她首次向外界透露自己在“山上”(即“龍泉寺”)時所看到的神秘世界。

安娜將自己在“法輪功”的經歷講述出來

澳廣《背景簡報》和《駐外記者》欄目的聯合調查發現,許多家庭加入“法輪功”後破裂,信奉“法輪功”的現代醫學教義可能導致過早死亡。

與許多“法輪功”信徒一樣,安娜的家人第一次接觸到“法輪功”也是在公園裡。當時,一個人遞給她父親一張“法輪功”傳單,安娜的母親隨後買了一些他們的磁帶和書籍。漸漸地,“法輪功”佔據了安娜一家的生活。

掉入“法輪功”陷阱

安娜從小目睹了母親是如何一步步痴迷上邪教“法輪功”的。她讓安娜和其他孩子從天主教學校退學,自己也辭去了家族企業的工作,開始替“法輪功”兜售書籍。她用於練習、打坐和閱讀“教義”上的時間,越來越長。

▲ 4歲的安娜

安娜說:“‘法輪功’宣稱修煉的前提是捨棄人類執念,這樣才能獲得救贖。因此,很多(信奉‘法輪功’的)父母把人類執念與起碼的父母之愛、親子感情混為一談。”

雖然安娜從兒時起就開始信奉“法輪功”,但有些“教義”令她頗覺困惑。例如,按照她學習的“教義”,她和其他孩子是不同的,因為她母親是中國人,父親則是歐洲人。

安娜說:“‘法輪功’稱,混血兒是外星人的陰謀,目的是讓人類遠離神。‘師父’說,如果孩子是個混血兒,那這個孩子就無法升入天國。”

安娜與父親的合影

有些“法輪功”學員將李洪志的這一“教義”解釋成是一種比喻。比如,李洪志聲稱外星人生活在地球上,並偽裝成人類來腐化人類。但是,安娜卻把李洪志的這些話當成了真。安娜的母親經常把李洪志有關混血兒的“教義”讀給她聽。

“作為一個年僅11歲的孩子,聽到的這種教導不但來自你所信仰的‘宗教’,還來自自己的母親,這種傷害真的是太大了。”安娜說。

但已經深陷邪教的母親卻完全不自知,他們一家開始想方設法接近“山上”。“我母親的夢想是,有朝一日我們全家都能居住在‘龍泉寺’附近。”安娜說。

報考舞蹈演員選拔賽

“神韻藝術團”是“法輪功”邪教組織旗下打著“弘揚中國傳統文化”旗號的宣傳工具,成員主要從“法輪功”弟子中選拔。

安娜的母親也希望女兒能入選。選拔考試這天正是聖誕節,母親一大早就把安娜叫醒,以便早點動身。

安娜

安娜不願意去,但她無法忤逆母親。於是,安娜決定設法矇混過關。“我計劃故意考砸,這樣就不用住在‘山上’了”。

那時候,安娜一家已經從美國西海岸搬到了離“龍泉寺”更近的東海岸。

對安娜來說,這個“山上”並非天堂。在這個大院的每個角角落落,“法輪功”頭目李洪志似乎無處不在。

▲ 龍泉寺主建築。外人極少能夠進入,照片由當地居民從附近拍攝

“這是一種精神上的感覺,但其中又有一種不祥的、有點像接受判決的感覺。”安娜說,“修煉內容之一是灌輸這樣一種觀念,即‘師父’最拿手的是他可以看穿每個人的思想,而且他在這個世界上還有無數的‘法身’在替他觀察別人。所以我從小就有這樣的念頭,即我的想法時時受到監控。”

|

李洪志是何許人 李洪志是一名前中國政府職員,1992年在中國創立了“法輪功”,也叫“法輪大法”。上世紀90年代中期,他移居美國。“法輪功”以傳統氣功的冥想打坐和呼吸練習為基礎。但是李大師又給自己的功法加入了超自然的層面:修煉“法輪功”,可以讓人們迴歸到他們曾經居住過的“天國”;修煉者甚至可以獲得空中懸浮、隔牆看物等特異功能。當時李大師正在組建神韻舞蹈團。安娜的母親鼓勵她,想把她培養成一名神韻舞者。“她認為這是最高榮譽,可以保證我進入天堂。” |

當時,李洪志正在組建“神韻藝術團”。安娜的母親鼓勵她,想把她培養成一名“神韻”舞者。“她認為這是最高榮譽,可以保證我進入天堂。”

但是,安娜覺得自己沒有其他舞者那樣的天賦。一次在新澤西舞蹈夏令營,安娜的老師讓她站在鏡子前,然後撩起她的襯衣。安娜回憶說:“她捏著我的肚腩,抖動著,然後對班裡的其他好幾個孩子說道,‘大家都瞧見沒有?一個女人不該(胖成)這個樣子。’”

選拔賽在“龍泉寺”主音樂排練廳舉行。舞者們在排練廳列隊等候,她們都是“純粹的中國人,而不是混血兒”,安娜知道她們跳得比她好。

兩年前讓她在全班面前蒙羞的編舞指導,以及擔任最終裁判的李洪志也在場。李洪志在大廳裡踱來踱去,觀察著。

安娜傷心地回顧自己的往事,不禁為其他在“法輪功”長大的孩子感到擔心

安娜說:“我確實沒有接到複試電話,母親懷疑我是故意搞砸的。”

選拔賽的失利加劇了家庭的緊張關係。安娜和父親穿過整個美國搬了回去,而她的母親則留了下來。安娜說,自己最後一次“上山”,就是接受“李大師”“驅魔”的那次,緣於她的厭食症嚴重複發。

安娜說,在她與病魔鬥爭的過程中,她的母親拒絕聽從醫生的服藥建議,並引用“法輪功”“教義”稱:“那(生病)說明你不是個好修行人,(聽從醫囑)也說明你並不完全信任‘師父’。不管你是服藥或是去看醫生,你都不再是(修行人)。”

▲ 莎妮·梅

和安娜一樣,莎妮·梅說,她的母親柯琳·梅也將“法輪功”置於家人和自身健康之上。

莎妮把兒子埃勒裡的照片交給母親,讓她掛在牆上,換下李洪志的照片,但柯琳很快又把照片換了回來。埃勒里長了顆腫瘤,住院將近一年,莎妮想盡辦法要母親去探望一下外孫。但莎妮說:“即使她確實不忙,(探望的時候)她也會時不時瞧瞧手錶。”

隨著時間的推移,柯琳似乎每個白天都有事情要做,接下來晚上她也忙乎起來了,再後來連週末也沒空閒。“我需要提前預約才能見到她,她完全變了一個樣兒。”

▲ 當母親柯琳深陷病痛但仍拒絕治療,莎妮·梅由沮喪變到絕望

同安娜一樣,莎妮對“法輪功”深感憤怒。三年前,柯琳因長期患病去世,此前,她曾試圖透過修煉“法輪功”以打坐和“消業”來控制病情。

莎妮將母親的死歸咎於“法輪功”所宣揚的“教義”,她的母親在加入“法輪功”後就停止了服用降壓藥。

“如果不是因為‘法輪功’,她現在仍和我們在一起。只要每天吃兩片藥,她就能仍和我們在一起。”莎妮說。

莎妮回憶,母親加入“法輪功”後就判若兩人。柯琳曾是一位名媛,與著名爵士歌手裡奇·梅結婚,朋友都是光彩耀人的娛樂圈名人。

不過,1988年丈夫因突發心臟病去世後,多年來柯琳一直在尋找心靈慰籍,直到10年後,她在悉尼阿什菲爾德公園看到“法輪功”信徒在打坐練功。。

家中的照片牆,滿滿的美好回憶

莎妮說,母親柯琳很快就對原來那種光芒四射的名媛生活失去興趣,身邊出現同性戀者也會讓感到很不自在。“在列王十字區和拉丁區夜總會附近長大,這些都曾是我母親那個年代的人曾經所喜歡的生活。”

但真正讓莎妮感到震驚的是母親對醫學的態度轉變。即使到了生命最後,母親仍然拒絕接受相關治療。

▲ 莎妮的父親是著名爵士歌手,母親是迷人的舞蹈演員,他們曾一起環遊世界。柯琳和丈夫裡奇(圖1,1964年);柯琳(圖2,1961年));柯琳與莎妮(圖3,1976年);1988年,柯琳(圖4,1988年)

“她拔掉靜脈注射針頭,還當著醫生的面吐掉藥片。她的血壓、膽固醇,一切都失控了。”莎妮說。

“就算是病入膏肓,母親也一直認為,‘如果我接受了醫生治療,就成了糟糕的修行者’。”

現居臺灣的澳大利亞人本·赫爾利(Ben Hurley),作為悉尼的一名“法輪功”功友,瞭解柯琳。赫爾利說,他親眼目睹有人告訴柯琳不要吃藥,還鼓勵她要增強對“師父”的信任。

柯琳參加“法輪功”組織的遊行活動照片

“在‘法輪功’的教義中,沒有疾病一說,”赫爾利說,“而是告訴你,‘師父’可以治好你所有的病,你只要信奉他就行了。”

但澳大利亞“法輪功”組織的主要負責人趙露西卻辯稱,“繼續服藥與否是個人的選擇”,“就我個人而言,並沒有告訴她或給她壓力不要吃藥。”

趙露西說,任何鼓勵柯琳拒絕服藥的“法輪功”同修都是基於他們“個人的解讀”,並表示是否就醫最終還是由習練者自己選擇。不過,趙露西補充道:“當人們開始修煉並真正理解‘法輪功’內在的基本原理時,疾病就會自動消失。”

安娜

對於安娜來說,“法輪功”讓她的家庭支離破碎,這個“山上”將是她永遠的夢魘。

“一想到那些生活在裡面的人們幾乎完全與外界隔絕,我就感到異常憤怒。他們只能接受‘法輪功’的有關教義,這種做法極其有害。”安娜說,“一想到這點,我就格外擔心,也非常生氣。”