睡前聊一會兒,夢中有世界。聽眾朋友們,晚上好。

——“寧願宅在家裡也不願意去聚會,寧願打字也不願意接影片電話,寧願繞路也不願和熟人打招呼。”

——“看到認識的人走在我前面,會默默走在後面,走得特別慢來拉開距離;看到認識的人走在我後面,會走得特別快,同理,拉開距離。”

——“打電話之前會緊張到心跳加速,從不接陌生人電話,連10086都不敢打。”

……

如果你也有類似的經歷和想法,那大約也是患上了所謂“社交恐懼症”。有調查顯示,八成受訪大學生表示自己存在輕微“社恐”;以“社恐”為關鍵詞在社交平臺檢索,相關話題達上百個之多,話題總閱讀量突破億次。看來,生活中的“社恐星”人還真不少,今天,我們就來聊聊這個話題。

當下不少人總愛掛在嘴邊的“社恐”,大致是指不願意與人交往、不擅長與人交流的一種狀態。“別人的熱情對我來說就是負擔”。“社恐星”人彷彿無法承受過多的目光與注視,只要不跟人類打交道,一切都很舒適。日常生活中人們提到的“社恐”,與其說是種“病態”,不如說更像是一種觀念、一種認同。年輕人假“疾病”之名,迴避老一套的社交原則,從而拒絕所謂的“無聊社交”。

“遺世而獨立”,正在成為不少人的現實選項。資料顯示,目前中國“空巢青年”(一人戶數)已超1億2千萬,並且呈現持續增長的趨勢。在時代的浪潮中,既有“你中有我,我中有你”的視角,也有“我就是我,你就是你”的姿態。隨著城市化程序的提速,高度發達的資訊時代,為現實生活中個人的原子化生存帶來便利。尤其是在日趨強大的網際網路面前,越來越多的人過著“網上生活”,反過來擠壓了“線下空間”,低頭族、宅文化、社交恐懼……正成為一些人“現代生活症”的突出表現。

其實,無論是自我標榜的還是客觀存在的社恐,在很大程度上都折射出當代年輕人對自我的關注、對獨立的追求。問候寒暄、推杯換盞、你來我往,意味著人的“社會化生存”。而退居“社恐星”,則意味著在人際關係中對自我感受的強調,在社會交往中對個體地位的彰顯。更何況,社會分工的細化、社會環境的複雜,導致人和人之間的交往的減少、情感的疏離,也導致個人面對他人和社會時的緊張和焦慮。這些都讓不少人在工作之外,更願意在一個自我的空間內保持獨立。

對於一部分“社恐星”人來說,過好一個人的小日子,享受“獨與天地精神往來”的自在逍遙,未嘗不是一種愜意選擇。但若只是為了逃避現實生活的壓力、掩飾自身的失落與焦慮而退居“社恐星”,無疑是將自己推向更加“無處安放”的邊緣地帶。“嚶其鳴矣,求其友聲。相彼鳥矣,猶求友聲。”社交是人類的剛需,更是人類社會正常運轉不可或缺的元素。在網路上,有不少“社恐星”人抱團取暖小組,大家討論生活中的“社死”現場,聊聊在現實中不敢開啟的心境,很有共同語言。事實上,大多數“社恐星”人還是想社交,卻又不會社交,慢慢就變成了不敢社交。

社會就像一部大書,每個人是其中一頁,但不能“不容許被閱讀”。在某些地區,部分亟待“治癒”的“社恐星”人已經行動起來,在自己居住的社群中進行多樣探索。從沙龍、分享會、公開課的交流,到瑜伽社、足球社、吃貨合作群、烘焙美食群的溝通,渴望改變現狀的“社恐星”人,只有放下對社交的畏難情緒,喚醒沉睡的社交能力,自信地走進現實中的公共空間,才能建立長期、健康的人際關聯。

這正是:

總是互相迴避,沒有共同話題。

——不熟,不熟!

尋找情感共鳴,何必彼此平行。

——老鐵,老鐵!

(文 | 曹怡晴)

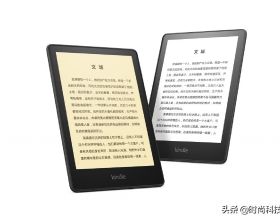

| 薦書 |

★ ☆ ★

《與世界談談心——睡前聊一會兒》

★ ☆ ★

繼《與時代談談心》後,人民日報評論部的“睡前聊一會兒”欄目再推系列讀物之《與世界談談心》。本書系統梳理了這兩年中具有重要意義的新聞熱點,分為都市、生活、藝文、校園、新知、科技、心理、食飲、光影、風尚10個部分,給讀者一個觸控時間、觀察世界的視窗。

這個世界的豐富性,遠超出我們的想象。這本書所收錄的,也只是我們這個宏大時代的吉光片羽。但這些文化現象、社會風尚、思想觀念,就像風與水之於大地,以一種潛移默化的方式,不知不覺中刻畫著我們的時代。我們嘗試從中看到水的走向、聽到風的聲音,去發現、接受和推動改變。我們希望,瞬間的積澱不要流淌,歲月的饋贈別被消磨,而是在時間的河床上凝聚起沉潛的力量。我們希望,能與讀者一道觀察、思考,發現更廣闊的時代,與社會一起向陽生長。

— “與時代談談心+與世界談談心”套裝 —