1947年夏天,麻省理工學院教授錢學森回國省親,時年36歲的他早已是航空學權威,世界頂尖的空氣動力學家,可以自由出入美國五角大樓。

師從被譽為20世紀最偉大的航天工程學家馮·卡門的錢學森曾跟隨導師一起參與了當時美國絕密的導彈核武器研發工作——“曼哈頓工程”。

獲得博士學位後,他和導師共同開創了舉世矚目的“卡門——錢學森公式”。它的提出和證明, 為飛機早期克服熱障、聲障提供了理論依據。從此,錢學森的名字傳遍了世界。

不過,事業有成的錢教授在愛情的道路上還是孑然一身,父親錢均夫著急了。他想起了世交加同窗好友,近代著名的軍事家蔣百里。

蔣百里家中五朵金花,三女兒蔣英曾經過繼給錢家當女兒,後來蔣家實在不捨,蔣英又回到了蔣家,改作錢家的乾女兒,也就是錢學森的乾妹妹。

哥哥遇到困難,自然需要妹妹幫忙了。不好意思開口,還是老爺子來吧。

於是,錢均夫請蔣英幫忙給錢學森介紹女朋友。說是幫忙介紹,其實老爺子已經開始有所暗示了。不明就裡的蔣英很熱心,真的專為錢學森舉行了一次歡迎聚會,並且邀請眾多女性好友參加。

兒時的蔣英喜愛唱歌,頗有音樂天賦。父親蔣百里“擇其性之所近而輔導之”,讓她學習鋼琴。1935年,蔣英隨父親到歐洲考察,進入德國著名的馮·斯東凡爾德貴族學校學習。兩年後,蔣英又考進柏林音樂大學聲樂系,開始了追求音樂的漫漫征途。

歐洲的求學生涯,並非一帆風順,蔣英曾因戰亂東躲西藏,和好友逃亡到了德國南部的慕尼黑,後來又來到中立國瑞士的盧塞恩音樂學院求學。也正是因為這些年的磨礪,培養出蔣英堅韌美麗的性格。

1947年,學成歸來的蔣英在上海蘭心大劇院舉行了第一場獨唱音樂會,演出轟動了整個上海,報界評論:“她卓越的歌唱藝術”使人們看到“中國一樣有優秀的藝術天才,良好的資質和聰穎的頭腦……”

尤其引人矚目的是,她還是1944年瑞士“魯辰”萬國音樂年會的女高音比賽冠軍,世界各國的音樂家和聽眾都為之徵服。

此時的蔣英,一樣不同凡響,已從一個名門小姐成長為一名勇敢而堅韌的表演藝術家。

而就在那場音樂會上,錢學森靜靜地坐在觀眾席中,懷中揣著蔣百里訪美時特地贈送予他的,蔣英的照片。

臺上悠揚的歌聲,激起了錢學森關於童年的懵懂回憶和航空專業以外的暢想神遊……

然後,蔣英精心舉辦的歡迎宴會上,錢學森心不在焉。一起參加宴會的還有蔣英的妹妹蔣華,她回憶:“錢學森在聚會上完全被姐姐給吸引,根本沒在意別人。”

後來,錢學森總算想明白了,得常去看望蔣伯母,關鍵是還能看看蔣英。但當蔣英得知錢學森的心事後,反而有些顧慮。

一位是未來的“中國航天之父”,一位是未來的中國“歐洲古典藝術歌曲權威”,跨界太大了。蔣英有些擔心,彼此的專業相差太大而無法溝通。

蔣英回憶:“當時,他才36歲就是正教授了,很多人都很敬重他,讓我和妹妹給他介紹女朋友。我和妹妹後來真給他介紹了一個,他坐在中間,不好意思地看我們給他介紹的姑娘。”

“他看我倒挺大方,但我感覺有些不對勁……後來,他老來我們家,說是來看望蔣伯母……再後來,他就對我說,你跟我去美國吧!

我說,為什麼要跟你去美國?咱們還是再相互瞭解一下,先通通訊吧!

但他反反覆覆老是那一句話:‘不行,現在就走。’耐不住他的軟磨硬泡,我就‘投降’了。”

科學家追求愛情的方式和投身事業很相像,簡潔而執著。後來,蔣英還頗為幽默地說:“沒說兩句,我就投降了。”

科學與藝術終於碰撞出燦爛的火花,滿懷著理想與愛情的才子佳人喜結良緣。錢學森回憶:“正因為我受到這些藝術方面的薰陶,所以我才能夠避免死心眼,避免機械唯物論,想問題能夠更寬一點,活一點。”

1947年9月,蔣英隨著錢學森來到了美國波士頓,他們先在坎布里奇的麻省理工學院附近租了一座舊樓房,算是安家了。

新家陳設很簡樸,二樓有一間狹小的書房,同時也是錢學森的工作室。起居室裡擺了一架黑色大三角鋼琴,為這個家平添了幾分典雅氣氛。這是錢學森送給新婚妻子的禮物。

多年之後,當蔣英憶及往事,依然回味無窮地說:“那個時候,我們都喜歡哲理性強的音樂作品。學森還喜歡美術,水彩畫也畫得相當出色。因此,我們常常一起去聽音樂,看美展。我們的業餘生活始終充滿著藝術氣息。不知為什麼,我喜歡的他也喜歡……”

不過,沉浸在幸福中的蔣英怎麼也沒有想到,美好恬靜的生活背後,隱藏著不可預知的風險。三年後,一場劇變來臨,八年的美國生活竟有五年處於軟禁之中。

……

錢學森回國探親之際,引起國內各界關注,尤其是給科學界帶來極大自信心。當年《世界交通月刊》第3期《交通人物——錢學森》稱:

“錢君短短十年中,已大有貢獻於航空科學。蔚為國光。現仍在繼續努力,孜孜研究,將來成為航空界之巨擘,可操左券:我國航空專業方在創設,將來錢君返國任職, 對於國航前途上之貢獻何可限量。”

國民政府也曾經開出各種優厚條件邀請錢學森回國,甚至安排《申報》公開報導“據可靠方面獲悉:國立交通大學新校長人選,教部內定校友錢學森繼任……”。

交大是錢學森的母校,回母校當校長,亦是莘莘學子的無限榮光。而錢學森果斷拒絕,並對父親錢均夫說:“歸國效勞,是其素志;這種政府,斷不能存在於人世間。”

錢學森雖未接受母校校長之聘,但他利用回國之際居間聯絡,為母校從美國購置風洞,對母校和國內航空科學的發展亦起到推動作用。

時間來到1949年,當中華人民共和國誕生的訊息傳到大洋彼岸的美國後,錢學森和蔣英按捺不住心中的欣喜,開始準備回國。

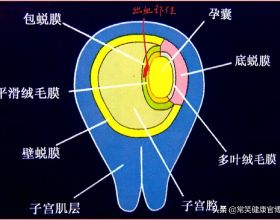

那時蔣英正好身懷六甲,錢學森對妻子說:“祖國已經解放,我們該回去了。你現在懷孕,行動不便,等孩子生下來,我這個學期的書剛好教完,那時我們就回祖國去。”

其實,早在1948年,錢學森看到新中國成立的希望,就已經悄悄開始準備工作。他先是退出美國國防部空軍科學諮詢團,後是請辭美國海軍炮火研究所顧問的職務。

正當錢學森夫婦的回國準備工作有條不紊地進行著,意外發生了。1950年,美國政治形勢發生了變化,麥卡錫主義盛行,全美掀起了一股反對共產黨人的浪潮。

1950年6月,兩名美國聯邦調查局的人來到錢學森辦公室,指責錢學森的朋友、加州理工學院助理研究員威因·鮑姆組織的一次聚會,實際上是共產黨的小組會議。

此時的錢學森,已由麻省理工學院來到加州理工學院,就任古根海姆噴氣推進中心主任,也就是傳說中的“戈達德教授”職務。

(小知識:古根海姆噴氣推進中心是由丹尼爾·古根海姆基金為推進航空發展而成立的,中心旨在培養未來航空的領軍人才。

為紀念美國“火箭之父”羅伯特·戈達德,中心主任均被任命為“戈達德教授”。

這是一個相當有分量的職位,儘管早在20世紀30年代,錢學森在航空界已名聲鵲起,但是直到1948年他成為加州理工學院噴氣推進中心主任時,才引起美國媒體關注。)

在調查局拿到的小組成員名單裡,有一個叫約翰·德克爾的人,始終無法核實身份。他們把懷疑的目光盯向了錢學森,指控他化名約翰·德克爾,其實是非法入境的共產黨員。接著,吊銷了錢學森參加機密研究的證書。

錢學森非常氣憤,不過他也明白,是時候離開了。錢學森預訂了飛往香港的機票,把行李打包,辦理了託運。

不過他無法悄然離去,他還需要去五角大樓見一個人。誰呢?就是美國海軍部副部長丹尼爾·金貝爾,他是錢學森在噴氣推進研究中心研究專案的軍方主管領導。

作為光明磊落的頂尖科學家,一方面,錢學森要向金貝爾表達對不公正待遇的質疑;另一方面,動身回國,錢學森需要向他照會。

金貝爾十分緊張,如此傑出的科學家,怎麼能離開美國!那番對錢學森一生影響巨大的話語脫口而出:

“他知道所有美國導彈工程的核心機密,一個錢學森抵得上5個海軍陸戰師,我寧可把這個傢伙槍斃了,也不能放他回到紅色的中國去!”

在現在看來,這無疑是對錢學森的認可和褒獎,當然,褒獎的力度還不夠,遠遠不止5個師!

但在當時,對一心回國的錢學森夫婦的傷害是巨大的。從此,美國當局對他的各種迫害接踵而至。

機場傳來訊息,他準備託運回國的木箱被海關扣留了。接著,美國當局通知錢學森:不得離開美國,因為行李中攜帶同美國國防有關的“絕密”檔案。

無奈之下,錢學森和蔣英只得把飛機票退了,一家人被迫又回到了加州理工學院。此時,他們的周圍,已經佈滿聯邦調查局的眼線。

不久,莫名的迫害來到了頂點。9月7日,移民局的人突然來到錢學森家裡,進行了搜查,並以莫須有的“參與背叛和顛覆美國組織活動”的罪名,把他關進了特米那島的監獄。

特米那島是太平洋中一個不起眼的小島,島上十分荒涼,中間是石油探井架起的一所陰森可怕的牢房,外面是滔天的海浪。

室內,潮溼陰暗,錢學森被關押在這裡,同牢的犯人中,多是墨西哥的越境犯。這些犯人口操西班牙語,錢學森與他們之間語言不通。

被關押的前幾天,不準接見任何人,也無法與外界取得聯絡。白天,要接受無休止的審訊;夜裡,每隔十分鐘,牢獄看管便開啟一次牢房的電燈,用強光刺激眼睛,不準睡覺。

丈夫莫名被關押,堅韌的蔣英一邊抱著剛剛出生兩個月的女兒,一邊拉著蹣跚學步的兒子,四處奔走呼籲。

加州理工學院的許多師生和當時遠在歐洲的馮·卡門教授聞訊後,也都向美國移民局提出強烈抗議。

馮·卡門教授回憶:“由於我與華盛頓關係密切,錢認為我本可以為他做得更多。但可悲的事實是,在那個非理性的年代,他所遭遇的這些事情一旦開始,個人即便有最強大的支援也幾乎是無能為力的。”

最終,經過加州理工學院和美國司法部的協商,司法部同意錢學森被保釋,條件是1.5萬美元保釋金。

獄中的迫害給錢學森帶來巨大的陰影,回到家時,他一句話也說不出來,對別人的問話,也只能用點頭搖頭作答,過了很久,他的語言能力才慢慢恢復。

錢學森回憶:“我被拘禁的15天內,體重就下降了30磅。在拘留所裡,每天晚上,特務要隔一小時就進來把你喊醒一次,使你得不到休息,精神上陷於極度緊張的狀態。”

離開監獄的錢學森並沒有脫離困境。從此,錢學森一家長期處於被監視、盯梢狀態。美國移民局要求錢學森每月到移民局報到一次,並且不準離開他所在的洛杉磯。

僅1953年3月至1955年9月間,錢學森就到美國司法部移民歸化局報告思想情況和行蹤共計31次。

聯邦調查局的特務一直監視他,以檢查為由,不定期闖入他的研究室和住宅搗亂。他的信件和電話也都受到了嚴密監控。

期間,美國當局還多次舉行所謂的“聽證會”,對錢學森進行無理指責,錢學森不卑不亢,一一還擊。

檢察官在一連串例行提問後,突然發難:“你是忠於什麼國家的政府?”

錢學森的回答擲地有聲:“我是中國人,當然忠於中國人民。所以我忠心於對中國人民有好處的政府,也就敵視對中國人民有害的任何政府。”

檢察官窮追不捨:“你現在要求回中國大陸,那麼你會用你的知識去幫助共產黨政權嗎?”

錢學森毫不示弱:“知識是我個人的財產,我有權要給誰就給誰。”

為了減少朋友們的麻煩,整整五年,錢學森處在與世隔絕的境地。但是,這種變相軟禁的生活,並沒有磨掉錢學森夫婦返回祖國的意志。

在那漫長而痛苦的近兩千個日日夜夜裡,為了能隨時回到祖國,也為躲避美國特務的監視與搗亂,他們租住房子都是隻籤1年的合同,5年之中他們搬了5次家。

蔣英回憶那段生活時說:“精神上是很緊張的,為了不使學森和孩子們發生意外, 也不敢僱用保姆。一切家庭事務,包括照料孩子、買菜燒飯,都不得不由我自己動手。 那時候,完全沒有條件考慮自己在音樂方面的事,只是為了不荒廢所學,仍然在家裡堅持聲樂方面的鍛鍊而已。”

“那幾年,我們家裡擺好了3只輕便的小箱子, 天天準備隨時可以搭飛機動身回國。”

無休止的禁錮生活就這麼煎熬著,終於,一件不起眼的小事,帶來了轉機。

1955年5月的一天,錢學森在美國受迫害軟禁已經歷時4年零8個月,蔣英打電話到中國城買菜,並請店家送到家裡來。

很快,菜送來了,菜籃子下面墊著一份《人民畫報》,裡面有一張國家領導人在天安門城樓上檢閱遊行隊伍的照片,在這張照片上,還有一位錢學森夫婦很熟悉的老人——陳叔通。

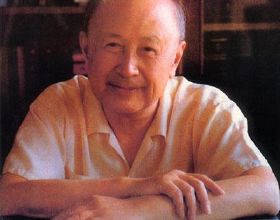

陳叔通,時為全國人大常委會副委員長,原杭州知府創辦的求是學院(浙江大學前身)的副監院,也就是副校長。任副監院期間,他有兩個學生,錢均夫和蔣百里。這位老先生就是錢學森和蔣英兒時的“太老師”。

錢學森曾在“陳叔通先生誕辰110週年”紀念會上說:“……這樣隆重的紀念集會,蔣英同志和我能夠來參加,我們非常感謝,因為我們從小就非常敬重叔老……我確是後輩,多從少小時見到叔老就稱太老師。”

看到陳叔通的照片,錢學森和蔣英高興極了。他們想,向身為副委員長的叔老求助,應該能夠得到祖國的支援 。

思量已久,錢學森開始提筆求助。

叔通太老師先生:

自1947年9月拜別後,久未通訊,然自報章期刊上見到,老先生為人民服務及努力的精神,使我們感動佩服!學森數年前認識錯誤,以致被美政府拘留,今已五年。

無一日、一時、一刻不思歸國參加偉大的建設高潮。然而世界情勢上有更重要更迫急的問題等待解決,學森等個人們的處境,是不能用來訴苦的。

學森這幾年中唯以在可能範圍內努力思考學問,以備他日歸國之用。但是現在報紙上說中美有交換被拘留人之可能,而美方又說謊謂中國學生願回國者皆已放回,我們不免焦急。

我政府千萬不可信他們的話,除學森外,尚有多少同胞,欲歸不得者。以學森所知者,即有郭永懷一家,其他尚不知道確實姓名。

這些人不回來,美國人是不能釋放的。當然我政府是明白的,美政府的說謊是騙不了的。然我們在長期等待解放,心急如火,唯恐錯過機會,請老先生原諒,請政府原諒!

附上《紐約時報》舊聞一節,為學森五年來在美之處境。

在無限期望中祝您

康健

錢學森謹上

1955年6月15日

信寫好了,怎麼寄出去呢?錢學森一家長期處於聯邦調查局的監視中,他們的電話、信件,都要受到嚴格審查。而且,陳叔通的通訊地址,錢學森和蔣英也不知道。

處處受制於人,怎麼辦?這些困難絕對難不倒這兩位人傑。

風雨吹打,能消磨山岩的鋒利,卻磨不去他鄉遊子的報國之志;歲月流逝,能改變河流的方向,但動不了莘莘學子的報國丹心。

一位學識超群的科學家,一位才華橫溢的音樂家,他們的聰慧的大腦,絕不僅僅限於所學的專業。很快,夫妻倆就想出了一個絕妙的辦法。

寫信的過程,思慮良久;寄信的過程,驚心動魄。

蔣英回憶:“寄到中國是不可能了,只好寄到比利時。我們就開車到黑人居多的超市,悄悄地把那封信寄出去,特務不會檢查到那裡去。”

信寫好後,蔣英用左手模仿小孩子的筆跡,寫了一個信封。接著,錢學森和蔣英假裝到一家餐館用餐。

為了逃避聯邦調查局的監視,錢學森故意佇立在餐館門口而沒有入室就座,由蔣英借上洗手間之機會,給遠在比利時的妹妹蔣華寄了一封信,請她轉給陳叔通,信內就有錢學森的親筆信。

天遂人願,這封信如願以償地寄到了在比利時生活的蔣華那裡。

不過,蔣英認識陳叔通的時候,蔣華還小。收到信時蔣英並不知道陳叔通是誰,也不知道該把信寄到哪裡,只知道姐夫一家急需援助。

但錢學森的父親錢均夫,蔣華還是熟悉的,於是決定把信轉寄當時住在上海愚園路1032弄111號的錢均夫。

回憶那段難忘的歲月,蔣華曾動情地說:“我一生中做得最大的事情就是幫我姐夫回國。我姐夫回國前,三姐常常寫信說他們像是籠子裡的小鳥,出不來。當時我不瞭解美國的情況。我收到姐夫的信才覺得事情的嚴重性。我不知道陳叔通在哪裡,就把信轉給他爸爸。他爸爸又將信轉給陳叔通。我說起來很簡單,沒有什麼了不起,可是我看他回國後做了那麼多事情,我真是非常高興能幫這個忙。”

收到信後,陳叔通拆開一看,有一張香菸紙,末尾的署名是“錢學森”。讀完來信,他心頭一震,覺得意義重大,立即向周恩來彙報,並把信呈送到周恩來手裡。

看了這封信, 周恩來很高興:“這真是太好了!”

原來,早在新中國成立之前,周恩來就很關注錢學森。1949年5月15日,周恩來曾委託在香港大學任教的曹日昌給在芝加哥大學任教的葛庭燧寫信:

“……錢學森先生,想您認識,否則請打聽一下。北京當局很希望他回來……他能回來最好,拜託拜託。”

而在錢學森和其他一些留美科學家被美國無理阻攔時,在中國,也有一批急於返鄉的美國人。不過他們滯留的原因和身份,大不一樣,有的是違反中國法律被依法拘留的僑民,有的是侵犯中國領空被依法拘禁的美國軍事人員。

但同樣的是,美國政府也很想要回這些被我扣押的美國人。

於是,中美關於兩國僑民等問題的談判,從1954年日內瓦會議就已開始。美方向中方提交了一份名單,要求中國給他們回國的機會。

為了表達誠意,周恩來指示王炳南大使,大度地作出讓步,率先釋放了4名美國飛行員,同時也要求美國停止扣留錢學森等中國留美人員。

但美國人沒有誠意,一邊無理拒絕,一邊矢口否認美國政府扣留了任何中國公民。談判代表副國務卿約翰遜始終以中國拿不出錢學森要回國的真實理由為藉口,絲毫不讓步。

正當周恩來為此非常著急的時候,錢學森的求助信出現了。周恩來當即作出周密部署,很快,這封信由外交部火速轉給了王炳南。

1955年8月1日,日內瓦,中美大使級會談,約翰遜還是老調重彈:“沒有證據表明錢學森要回國,美國政府不能強迫命令!”

王炳南拿出錢學森的信件當場宣讀,約翰遜頓時啞口無言。他立即要求休會,並請示美國國務院。

當時英國和印度等國都比較關心中美關係的疏通。在會談的前一天晚上,周恩來特別約見印度駐華大使,請他轉告印度政府:

中國早就準備在適當的時機提前釋放11名美國飛行員,現在已經是適當的時機,我們決定採取行動,這樣也便於梅農外長在日內瓦推動美國方面採取相應的步驟。希望告訴美國應該在行動上有所響應。

中國提前釋放11名美國飛行員的訊息,立即轟動世界。各國記者紛紛發表評論……

這樣,在各方努力下,中美大使級會談終於在1955年9月10日達成協議:中美雙方承認,在各國國家內的對方平民享有返回本國的權利,兩國分別委託印度和英國協助中國和美國平民返回本國。

錢學森終於收到了美國移民局允許他回國的通知。

獲知錢學森即將回國的訊息後,《紐約時報》、《洛杉磯時報》、《芝加哥論壇》及《基督教科學箴言報》等美國媒體紛紛報道並發表看法。

《紐約時報》引用五角大樓某官員的抗議說:“用十一個美國戰俘交換錢學森,就像用十一個平民交換四個裝甲師。”

《洛杉磯時報》認為:“麥卡錫主義剝奪了曾經為美國服務的美國火箭領域最有天分的科學家。”

《芝加哥論壇》評論說:“如果在1950年錢學森有什麼可以給紅色中國的,那麼現在他對他們更有價值。也許加州理工學院當局可以證明我們從他身上學到的遠遠多過他從我們這裡學到的,這個案件很荒唐。”

美國媒體說的沒錯,在被軟禁的五年,錢學森安下心來,轉變研究領域,最終完成了經典著作《工程控制論》,還有一冊《物理力學講義》。連老師馮·卡門都稱讚道:“你在學術上已經超過我了。”此時的錢學森比五年前更能幫助祖國發展。

1955年9月17日,錢學森和妻子蔣英,帶著一雙幼小的兒女,登上“克利夫蘭”號郵輪,踏上歸國的行程。

9月18日,美國《洛杉磯時報》頭版報道了這一訊息:“噴氣推進科學家回到紅色 中國——錢學森博士結束了在美國長期又值得尊敬的職業去幫助自己的國家。”

錢學森的歸來,也給美國媒體留下了無盡的遐想。每當中國航天發展有突破時,他們都會在第一時間報道並聯想到錢學森。

他的導師馮·卡門十分感慨:“美國把火箭技術領域最偉大的天才,最出色的火箭專家錢學森,拱手送給了紅色中國!”

在錢學森回國的告別宴上,馮·卡門問他:“中國這麼落後,你回去難道種蘋果嗎?留下來吧,你將大有作為。”

對此錢學森笑著回答:“如果祖國需要,我種蘋果也不是不可能的。”

話別時,馮·卡門深情地對錢學森說:“你現在學術上已經超過我,回到你的祖國效力吧,科學是不分國界的!”

是的,科學是不分國界的,但科學家有自己的祖國。

由於錢學森的回國效力,中國導彈、原子彈的發射至少向前推進了20年!