1987年某日,號稱“中國詩壇巨星”的顧城,去辦簽證。當工作人員詢問他是什麼人種時,他立即回答,““美麗的”,搞得周圍人目瞪口呆。這件事被視為文壇嘉話流傳一時,直到6年後一樁人倫慘案發生時,所有人才“細思極恐”,背脊發涼。

所謂“人倫慘案”,實際早已化為當代中國文壇一道最寑陋的創傷:1993年10月8日,定居紐西蘭激流島的顧城,在與妻子謝燁起衝突時,竟然扳起斧頭直接揮砍,致其立時殞命。隨後,他留下4封遺書,用一根繩子自我了斷。當年,血案一經報道,是震驚海內外的。它給人的精神衝擊確實特別強烈:一個以“童話詩人”徽號傾倒眾生之人,最終竟以這種最極端、最惡濁、最血腥的方式逃離人間。

那個年代沒有網際網路,事情又發生在國外,所有資訊都很慢很破碎。很大程度上,也導致了兩種對立觀點,一直爭吵到現在都無休止:前者基本為一般大眾,認為行兇者罪無可恕,也是“文人”\“詩人”這個群體的恥辱,這是譴責的態度,也是在引發公憤;後一種,多是顧城“粉絲”或“朋友”,意在為大詩人辯護,以為只是“一時糊塗”,“可能在紐西蘭太寂寞了”,甚至還有將汙水潑向謝燁,指她有錯在先,與“其他男人關係不明的”。

多年來,對這兩種解釋,我都不大認同。總覺得不對勁,說服力太低,連起碼邏輯都說不清楚。而且,事發當時,謝燁也只是吵著要離開,是世間夫妻司空見慣的場面,何至於猛然惡魔附身,掄起斧頭就砍向至愛,於情於理都匪夷所思,完全是控制不住情緒的臨時起意、陷入瘋癲的歇斯底里。所以,現在想來,其實還有一種更合理的解釋是被忽視的:即身為“當代頭號詩人”的顧城,是否有精神問題?甚至在喪心病狂的多年前,神志就已經不正常?

如果事實確實如此,那麼就等於說,“詩人顧城殺妻案”,從根底上講,就是一起“神經病人行兇案”。

其實,早在1985前後,與顧城夫婦往來密切的詩人朋友們,多已發覺到顧城似乎“不太正常”。只不過,那時大家還僅僅理解為“大詩人多神經質”。

詩人江河發現,生活中的老顧,總是心不在焉,神情恍惚,走路的時候都需要謝燁一直拉著,不然就會往馬路當中走去,對於直奔而來的車輛視若無睹。更離奇的是,顧城在家裡會“莫名其妙地發瘋,撒潑打滾”,因為每當此時,謝燁也無可奈何,會傳呼他過去幫忙。但是,多數時候,尤其是在公共場合,顧城又會神奇地“痊癒”,永遠彬彬有禮,一副沉默寡言的紳士狀。而且,人家詩寫得一首比一首好,江河不敢往“精神病”三個字上想。

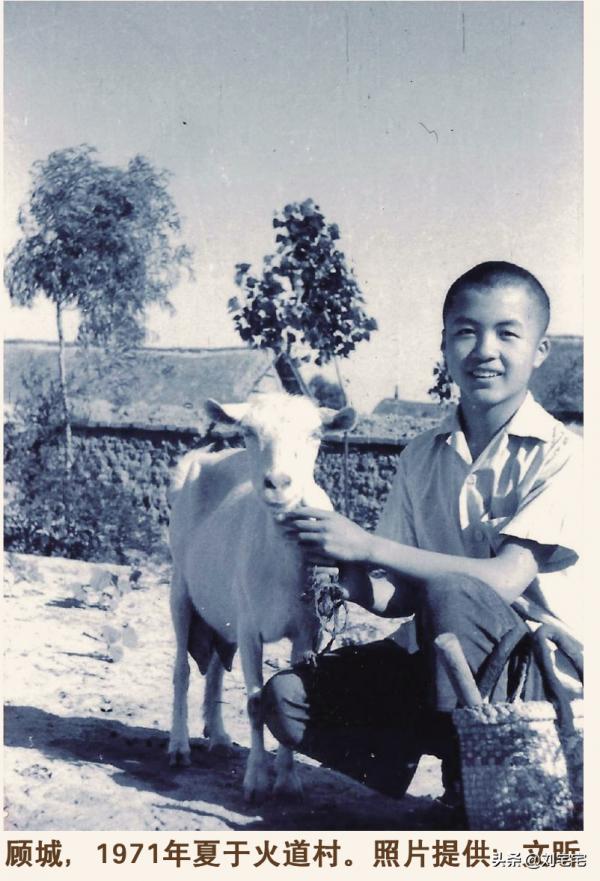

那時的顧城,無論一年四季,都穿一套灰色的中山裝,三套輪著換穿,並且任何時候,風紀扣一定是扣著的。其實,在那個時候——1990年前後,已經極少人穿這衣服,尤其是年輕人更不可能了。卞毓方的《晚年季羨林》一書就專門寫到,彼時連季羨林都買不著,最後問了另一老教授,才好不容易找到一家門面店。顧城還不苟言笑,每日頂著一個怪異的長帽,是從牛仔褲上剪下來的,睡覺都不願意脫下來。身邊的人認為是文人特立獨行,也沒往深處想。

從舒婷的文章看,顧城患有暴食症。在這些文字中,顧城對“飢餓有一種特殊的恐懼”,“會把自己吃得昏天暗地,讓人覺得不可思議”。她說,某回他們受邀至美參加一場國際詩會,因為酒店早餐免費,顧城會把所有人的蛋糕都吃掉;艾青女兒請客,幾個小時的宴席之後,所有人都吃撐了,唯有顧城會把所有剩菜都倒在一個大盆裡,“就把它們全吃了”,以至於“大家完全都傻了”,“怎麼可能有那麼大的肚子來盛啊”!

這位初中都沒畢業的大詩人,太多行為都顯得不正常。比如說購物,一家人去逛超市,謝燁給兒子小木耳買個荷花玩具當生日禮物,顧城會突然不高興,偏要妻子退掉,不行了就“坐在地上不走,撒潑耍賴的”——這是一個30多歲的男人啊!再比如,日後到了國外,顧城基本上一句話不講,也拒絕學英語,不跟任何人交流,一年就寫幾行詩。謝燁需要擔負所有事務,做家務、學開車、掙錢做買賣、去賣雞蛋養家,還落了個外號叫“謝會計”。

不僅如此,謝燁一跟異性講話,他就不依不饒,威脅、砸電腦、家暴打人,無所不至。有人說他只是“抑鬱症”,可鬱抑症是這麼暴戾的麼?

這些極端的言行,其實已經是一種深度病態。深度抑鬱+疑神疑鬼+PUA控制+暴力傾向,無論哪一方面都顯示,早先的顧城精神上已經有嚴重問題,甚至有人格分裂症狀。

身高165的顧城,自我想象中的“人設”,是飄忽不定且對立的:時而“小孩”,時而“丈夫”;時而是“詩人”,時而是“木工”;時而體貼溫存,時而冷酷無情;時而是溫文爾雅的君子,時而為狂躁不已的暴君,甚至性別角色上時男時女。詩人西川第一次見到他時,他手上拎著個女人用的手提包,“包上還有小波浪的”,西川“覺得很可笑”,他毫不在意。

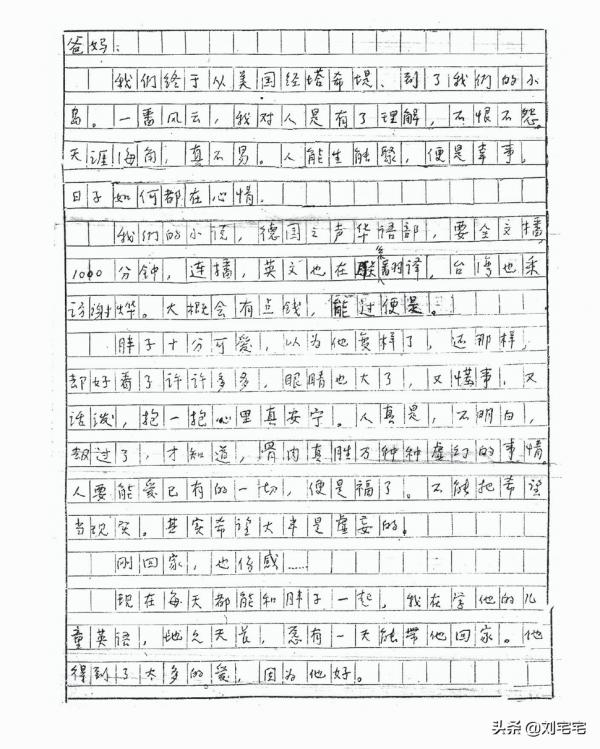

這樣的顧城,陰晴不定,喜怒無常,純美童話又惡之花,用現在的話講就是“偏執狂”,全部生命似乎都可以用一根極端的管道連起來的。前些時日,我看他的手稿,那字跡工整、端肅且漂亮,完全可以當硬筆楷體書法看,實在很難跟他這個人聯絡起來。更別說,寫於1984年前後的《生命幻想曲》、《只要城市,就能到達》等詩,是如此純淨美好,少年時代的我,在每一個夜晚讀來都如醉似痴,需要細心地讀,唯恐打碎了。我不喜歡他這個人,但對他又有一種文學上的感激之情。

1986年開始,他就戴上褲帽招搖過市,人問他為啥這樣,他說“腦袋怕冷”,有時說“標誌著長城上的一塊磚”,不僅行事乖戾,連思維都是迷亂的。很可惜,那個年代精神學常識都不普及,加上“大詩人”光環罩身,以至於都沒人懷疑到這方面去,依然把他視為“一個任性的小孩”加以寵溺。比如,在楊煉筆下,1987年的顧城就動輒談自絕的方式,可朋友們無一覺得有問題,還認為他“深刻”,“很酷”。

連可憐的受害者謝燁,都可以說是無形中的“加劇者”,是以一種不正常的“愛”的方式,助長了顧城的精神障礙。唐曉渡說,當年在任何場合,顧城在,謝燁就一定在,而且永遠會用崇拜的目光望著顧城,即便兩人結婚多年。1986年昌平詩會,三四個詩人住一個老平房,謝燁竟然一晚上都這樣看著顧城。這正常嗎?

用現在的話來說,就是這姑娘魔怔了。謝燁很愛丈夫,但這個愛裡面也很複雜,更多的是粉絲+情人+妻子+母親+保護者這種五合一的畸態角色。悲劇會這麼發生,也得承認,謝燁是無心的推動者。顧城對謝燁也是有深愛的:舒婷就說過,1985年福建東山舉辦““蝴蝶島詩會”,顧城單獨赴會,吃飯時分眾人呼嘯碰杯大快朵頤,惟顧城每悶悶不樂,站在窗前悒悒不樂。問他,他說,這裡觥籌交錯,可謝燁在京想吃個炒雞蛋都不容易,言罷潸然淚下。

可就是這般深情的愛,幾年後的剎那間,只因一時不快照樣可以舉起屠刀,這不是精神分裂是什麼?可以說,寫詩,顧城是天才;但心理狀態著實四分五裂。

如今,從種種材料上推斷,至少在殺妻前8年,即1985年時分,顧城已到該住院狀態。後來他寫的小說《英兒》,則是一部感情完全扭曲的書。

顧城朋友毅偉,其文章《在上海武夷路的日子—回憶顧城》有提到,那時有人提出“顧城該去精神病醫院做檢查”,可顧城“很不高興,堅信自己沒有病”,謝燁也認為他不必要去,毅偉這些友人更認為是無中生有,加上“顧城比醫生還懂弗洛伊德”,就此不了了之。

而我讀《顧城的詩》,也注意到,正是差不多在1985年之後,他的詩開始無比晦澀,而且充滿了怪力亂神之類,與早期詩歌近乎完全斷裂,形同囈語。只可惜,彼時的他,愈受詩迷粉絲們包圍,完全成了時代明星人物,被輿論視為“準偉大詩人”。王映霞80歲時所寫的《自傳》說得挺好,“詩人住在歷史上, 他是個仙子,如果住在你家樓上,他就是個瘋子”。

可以說,這不僅是一個大諷刺,更是一樁由評價錯位導致的大不幸:譬如,假若沒有粉絲們的非理性追捧,他還會自認為天才,甚至超凡到日常生活就該享受“齊人一妻一妾”之福嗎?沒有這些來自五湖四海的“仰慕”聲音的推波助瀾,第三者“英兒”就不大可能被堂而皇之地接受,那麼悲劇也有可能避免了。28年過去了,任何道德上的責難、及倫理上的非議,都變得毫無意義,更於事無補,但確實仍值得我們集體反思。

“殺人犯”顧城,留給那些朋友們的印象,一直都是很單純的樣子。與友人們同行,他會躲在躲在路邊,埋伏在樹叢後,扔小泥塊襲擊,“就像是一個無憂無慮的調皮學生”。現在是北大教授的唐曉渡感慨最深:他最後一次看見顧城,是在1987年春天,在北京沙灘紅樓一家書店。那次,顧城突然說請吃飯,讓唐曉渡大吃一驚——因為顧城摳門,據說從不請客吃飯,“在經濟上是有一種病態的”。

問,請什麼,答曰蛋炒飯。而且,顧城還特意補充了一句,“今天不吃你可能永遠都吃不到我的飯了”,這是他們人生中最後一句對話,不想一語成讖。事發多年後,唐曉渡想去看望顧城父親老詩人顧工,聽聞顧城爹孃則在事後再也沒出過家門,“幾乎都處於癱瘓狀態”,再也不見客了......