佛朗哥分內隆曾經說過:“所有的戰爭都是內部的戰爭,所有的人類都是兄弟”。

國共兩黨之爭又何嘗不是兄弟之爭,奈何正義的光始終照耀在,帶領民族大團結的共產黨人身上。

而反觀國民政府,他們自知勝利無望卻也負隅抵抗,遂在在雲南一代撇下諸多將領,甩手而去。

只是在這些被“拋棄”的將領之中,各個都是“罪孽深重”的戰犯,他們空有一身本事,卻將槍口對準了兄弟手足。

現如今作為戰爭時期的甲級戰犯、高階戰犯,能夠豎著走出監獄,已經是共產黨人最人性化的體現。

1960年11月28日,沈醉獲釋於北京功德林戰犯所,後被我黨領導人任命為政協文史專員,專門負責撰寫兩黨之間的秘史檔案。

想來經過10年牢獄生活的改造與悔悟,沈醉當年的“魔性”已經完全被排出體外。

但要提起戰爭時期的沈醉,那無疑是個殺人不眨眼的狠角,能被關在北京功德林戰犯所的,就沒有小人物。

想當年沈醉作為民國陸軍中將,在軍統裡向來以“年紀小、資格老”而著稱。

他有著高挑俊朗的外表,也有著談吐不凡的氣質,他能慧眼識色,也懂得在各階層領導之間遊走。

可為人所不知的則是,沈醉素來不沾菸酒,也從不曾出入煙花柳巷,即便是上級酒會,沈醉也只是持杯佯裝作樂。

正是這樣一位看起來無比“完美”的國民將領,卻可以不動聲色地完成各項暗殺工作。

“軍統部曾經交給我一項任務,要秘密處決一位共產黨的進步人士,於是我便想方設法將其引入家中。”

“在其毫無戒備之下,再用一把利刃將其就地結果,後來的三天,無論是吃飯還是睡覺,都和那具屍體共處一室”。

這是沈醉在回憶錄裡,淡定自如地描述著一件“生平往事”,顯然這種“往事”,在沈特工的職業生涯裡,是一件極為常見的“小事”。

想來如果不是後來被抓,又在獄中寫下回憶篇章,沈醉作為特工的那一部分,永遠都不會被人知曉。

如此可見其隱藏至深,甚至騙過了自己第一任妻子,然而為沈醉所不知的則是,山外有山,人外有人。

莫耶是沈醉的第一任妻子,她曾經化名為白雲,在上海的進步雜誌《女子月刊》做一名記者兼編輯。

而沈醉同樣化名“陳倉”與之交往,隨後便開始同居,並誕下一子,在此之前,妻子白雲從未調查過丈夫的一切。

直到有一天,陳倉要求妻子放下工作專職在家照顧兒子,卻遭到了妻子白雲的拒絕,二人的婚姻就此出現危機。

一方是假借記者陳倉之名,行地下活動,竊取共產黨員和地下工作者資訊的高階特工。

一方是假借記者白雲之名,普及革命新思想,一心想要與丈夫一起前往延安,參加革命的進步女青年。

這對“史密斯夫婦”的婚姻,最終在抗日戰爭爆發之後,以妻子獨自前往延安之後畫上句號,至此二人再無交集。

1986年,著名作家莫耶同志去世,沈醉讀遍莫耶的文章,才知道她便是當年不辭而別的妻子“白雲”。

而當年沈醉在莫耶離去之後,便將兒子送與他人餵養,轉身又投入到軍統任務當中去。

後面,沈醉在特工培訓任務中,結識了一位膚白貌美,天生麗質的18歲少女慄燕萍。

初見之時,沈醉便像失了魂那般,眼睛直勾勾地盯著學生慄燕萍不放,昔日裡那謙謙君子的形象,瞬間不復存在。

為了得到慄燕萍的芳心,沈醉在特務所處處為其亮綠燈開小灶,直到慄燕萍放下戒備,將身心全都交付於沈醉。

這是沈醉生平第一次,如此瘋狂地愛上一個女人,併為其準備了一場盛世婚禮。

那年上海的“白雲”,早已經化作雨滴,零落在黃浦江裡不復存在,要不怎麼說,走出情傷最好方式就是尋找下一任。

短短十年之間,慄燕萍為沈醉誕下五女一子,一家人雖然其樂融融,但是在慄燕萍的心裡,始終對丈夫沈醉留有一絲恐懼。

那恐懼感便來自對特工職業的深刻了解,和對丈夫手下無情、睚眥必報的心理牴觸。

說到底二人都是特工出身,可真正行特工之事的只有丈夫沈醉,多年來慄燕萍相伴於左右,也對其所作所為了如指掌。

時至1949年,國民政府退居臺灣,殘留在雲南的黨羽還在負隅抵抗,為了保全家人,沈醉特意將妻女密送至臺灣。

而沈醉卻因為“雲南起義”失敗,被雲南省領袖盧漢同志扣押,而後又關閉在昆明監獄。

待雲南收復之後,沈醉又經重慶監獄轉送至北京功德林戰犯所,於此開啟了長達十年的牢獄生活。

而與此同時,遠在臺灣的妻子,正焦急萬分地等待丈夫的訊息,這一等便是兩年之久。

“也許他早已經被處決了也不一定”,慄燕萍自言自語地嘀咕著,心裡卻悄悄盤算著丈夫的種種罪行。

她知道,丈夫的手上沾染過多少條人命,也知道丈夫在軍統都做過多少破壞共產黨組織的任務。

慄燕萍在期盼著什麼,又好像在擔心著什麼,興許是期盼沈醉已經逃往國外,又或者已經不在人世。

帶著種種不安的揣測,和遙遙無期的等待,慄燕萍在香港又邂逅了前國民政府的成員唐如山。

那時唐如山在香港從商,家境較好,見慄燕萍容貌姣好,又獨自撫養一群兒女,遂心生憐憫並與之結合。

慄燕萍很快就投入進了全新的生活,儘管她與沈醉有長達十年的感情,卻始終抵不過歲月和現實的打磨。

但這一切總歸是為了生活,而遠在北京功德林戰犯的沈醉,還在奮筆疾書地撰寫各種“回憶錄”。

他出獄後的第一件事,就是給遠在臺灣的妻子慄燕萍寫信,奈何一封封寄出的信,如石沉大海般杳無音信。

如今分別已有十年,沈醉尚且不知妻子已經改嫁,而慄燕萍也早已聽臺灣的親友所說,沈醉早已被“槍斃”。

直到1960年,慄燕萍在香港《大公報》上讀到一則關於大陸“特赦第二批戰犯的公告”。

沈醉之名便在其中,這便讓慄燕萍平復已久的內心,又重新激起波濤洶湧的浪花,只是這一次不再是悸動,而是充滿忌憚。

“他如果知道我再婚,會怎樣”,慄燕萍坐立不安地自言自語著,然而同種焦慮,也存在唐如山的心裡。

二人不約而同地對視,又默不作聲地摩挲著報紙,想來他們是怕極了沈醉,恐怕沈醉知道之後會“雷霆動怒”再將二人“繩之以法”。

然而他們有所不知的是,沈醉早已經洗心革面,並且誠心悔過,也得到了黨中央的認可,並極力輔助建設新中國。

往事在“肇事者”的心裡早已成為,發憤圖強的動力,而在經事者的心裡,依舊是不可磨滅的陰影。

至此沈醉依舊沒有放棄給妻子寫信,也從未停止過尋找妻子,終於在好友丁中江的幫助下,沈醉終於聯絡上了身處香港的慄燕萍。

沈醉既欣喜又失落,欣喜的是終於找到妻子的落腳處,失落的是妻子十年不見,妻子終究難抵生活的磨難,選擇了與他人再婚。

而自己早前所寄出的數十封信件,得不到回應,似乎已經找到了答案,可即便如此沈醉依舊不死心。

據沈醉在《我這三十年》中所記載:“她一個弱小女子,帶著6個孩子在那個弱肉強食的社會里生活。”

“沒有我在,不改嫁又如何能夠生存的下去?”,如此可見沈醉再次聯絡慄燕萍之時,內心已經接受了她的種種決定。

奈何慄燕萍身處香港,又已為人婦,面對沈醉的萬般說辭,縱使有了惻隱之心,也斷不能為之所動。

可那畢竟是對自己明媒正娶的丈夫,也是6個孩兒的親生父親,如今落得妻離子散的結局,也並不是沈醉一人之過。

思來想去,慄燕萍終究決定回信一封,來了卻心中十年之怨,雖然慄燕萍在執筆之初,始終覺得有愧於現任丈夫唐如山。

“瓢潑天涯歷坎坷,傷心慘痛淚成河,琵琶別抱成夢幻,孽緣偏聚奈我何。”

“兒女成行留一個,苦命由將日月磨,肯願上蒼佑我子,各個平安賢得多”。

沈醉讀罷詩,頓時淚如泉湧,原來6個兒女如今只有一人留居長沙,大兒女天生缺陷早已病逝,四個兒女被困臺灣不得相見。

慄燕萍也礙於現任丈夫的照顧留居香港,人生所在,處處皆是牢籠,哪有什麼歲月靜好,只不過是自己負重前行。

沈醉心碎至極,他回書一封,相邀慄燕萍與廣州一聚,以解相思之苦,奈何蔣政府禁止其與沈醉接觸,否則將危及至其在臺子女。

此事就此作罷,也許終究不是對的人,他們只在烽火亂世之中相遇,卻不能在天下太平之時,破鏡重圓。

即便二人早已摒棄各自的前嫌,坦蕩如初,沈醉始終沒能等來慄燕萍的一紙見面信。

如此,沈醉苦等五年之久未果,毅然決然地選擇開始一段新的生活,只是這段新的生活是建立在心存舊愛的基礎之上。

1965年,沈醉在北京光橋街道醫院,經人介紹,結識了一位年過四十卻依舊未曾出格的姑娘杜雪潔。

為了後半生的安定生活,沈醉在結婚之前,將過往的種種經歷,皆數告知妻子杜雪潔。

而妻子也對其坦誠相對,將過往在天主教堂做修女之事,告知沈醉,二人本著互相理解,和互相尊重的原則步入婚姻的殿堂。

只可惜因為年事已高,始終未曾孕育出一男半女,後來還是沈醉的小女兒沈美娟體貼繼母的難處,將兒子交由繼母餵養。

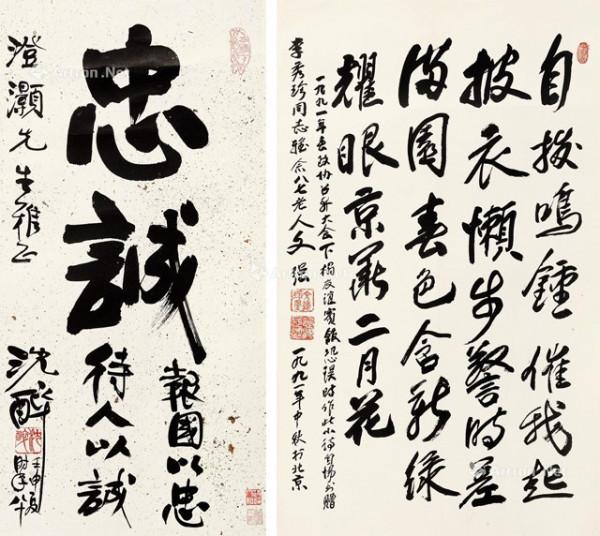

至此一家5口,便在北京相互取暖,共同生活,而沈醉在安於現狀的生活之下,又開始執筆記錄這半生的點點滴滴。

其實在沈醉的心裡,他十分渴望一份完美和諧的婚姻生活,儘管現在的生活已足夠安逸。

但與往常相比,又少了許多令人心動的期盼,即便如此,沈醉打心眼裡感激杜雪潔始終如一的相伴。

可內心裡,始終嚮往著香港那片可望而不可即的土地,畢竟那裡有他深愛過的人和未了卻的情。

女兒沈美娟又何嘗不思念幾十年未見的母親,還有那遠在美國和臺灣的至親手足。

多年來,只有寥寥幾封書信來往,卻始終道不盡幾十年的風霜與思念,直到中美建交之後,慄燕萍得到機會邀請女兒赴港見面。

沈醉又何嘗不想隨之而去,畢竟在史料館工作了半輩子,但凡讀過沈醉回憶錄的人,都知道他對慄燕萍的那份塵封已久的情義。

於是組織上特批,沈醉可以協同家人一起前往香港探親,隨之而來的還有從美國飛來的二女兒沈逸雲。

而生活在臺灣的三個子女,始終沒有相見,如此沈醉便已經知足,並深感慰藉。

“我很對不住你,未能盡到丈夫的職責,使你和孩子兩地分隔,我很抱歉”,沈醉見到白髮蒼蒼的慄燕萍,淚眼婆娑地說道。

“你如今不曾埋怨我改嫁,那日後我們便做朋友可好?”慄燕萍泣不成聲,又佯裝鎮定地回覆到。

時隔多年,這對舊人的一切愛恨情仇,都在這難得的見面時刻,化作過往雲煙。

他們再也沒有隔閡,再也不會有任何超出友情的可能性,此時此刻,他們只是一對多年未見的老朋友。

在雙方家人的見證下,訴一訴衷腸,道一道過往的誤解,和憧憬下彼此未來的生活。

如此甚好,人到古稀之年,還能有什麼追求,無非是子女繞膝,兒孫滿堂,祖國昌盛,山河無恙。

後來沈醉應慄燕萍夫婦的盛情邀請,在香港又停留了數日之久,這一次,沈醉是真的沉醉在與家人團聚的喜悅之中。

只是那被人“奴役”著的香港,始終不是沈醉想要常駐的土地,能使他更有安全感的則是,他在北京小院裡的那一抹寧靜。

終於,沈醉還是推辭了一眾好友的盛情邀請,毅然決然地選擇返回北京,繼續投身於史料研究當中去。

只是這一次,沈醉是帶著一顆飽滿的心滿載而歸的,他與前妻和解,並與之稱“妹”,他與前妻之夫交好,並與其稱“兄”。

壓在胸口幾十年的石頭,已全然卸下,如今的沈醉只是一個純粹的沈醉,他是史料館的專員,也是杜雪潔的丈夫。

那五名子女,雖然只有一人相伴於左右,卻各個都生長得極好,也都在各自的領域裡熠熠生輝。

這是沈醉的福氣,也是慄燕萍的福氣,雖然這一份“福氣”是建立在20年前的“妻離子散”之上。

可如今繁華落盡,彼此都已經是兩鬢斑白的老人,能在同一片時空下,各自安好地生活著,這已經是不幸中的萬幸。

想來沈醉這一生,人逢亂世又涅槃重生,歷經波折又洗心革面,說到底還是個心存善念的好人。

只不過政壇風雲變化莫測,身在混沌的世界裡,諸多選擇都身不由己,好在人間正道尚在,讓沈醉重獲正義的新生。

如此沈醉也不枉此生,至少在中國近代史上,提起民國將領、高階特工、史料專員的大名,總會有沈醉的名字永垂史冊。