〇錯別字 (小小說)

一

老頭子本可以待在家裡吃安閒飯了,卻像個轉動中的坨螺,一刻也停不下來。手裡不摸點做,像吃了鬧藥,心裡癢癢的。老頭子叫柳直前,七十六歲了,做起事來一身的勁。當鄉長的滿崽通民為他訂的湘江評論、湘潭報、老年報,成了柳直前茶餘飯後的讀物。報紙上,將老人是家中的寶貝錯成老人是家中的寶玉。狗孃養的,公家的報紙也出錯別字。柳直前讀書不多,對錯別字都是嫉惡如仇。不過,這些日子,柳直前最糾結的錯別字不在報紙上,在山上。

時序在冬季。這天,吃了早飯,柳直前放下毛鐮刀、鋸子,坐在階磯上繫鞋帶。婆婆子掃著地,問道,又上山去?崽曉得了,又要講多話嘞。要你在屋裡歇著,就是不聽。婆婆子叫梁百依,人稱柳大娘。柳直前坐直身子,喝了口茶,嘴裡吐出根茶梗,他們曉得個屁,不把國外松鋸了,茶油哪裡來?柳直前頭也不回,一溜煙往山上去了。

知夫莫如妻。結婚五十多年了,柳大娘對柳直前知根知底,知道他是個犟脾氣,也就不再說什麼了。錯是沒錯,就是年紀大了,有個三長兩短怎麼辦。自己有幫不上忙,身體不掙氣,得藥保。四十多歲心臟就來了毛病,一年到頭離不開藥,除了家務,外面的事一概管不了。柳直前壯得像頭牛。不過,牛也有來毛病的時候。幾年前,柳直前腦殼發暈,一檢查,腦動脈供血不足,得長期吃藥。想起這些,柳大娘嘆了口氣,唉,都是哪些外國松害的,想當初,何必栽這些沒用的傢伙。

二

二十多年前,山裡人一窩蜂地將山上那些歪頭究腦的本地松清除了,代之以外國松。青山更青了,六七米高一隻的外國松像俏麗的塑膠洋妞吸引著人們的眼球,中看不中用。柳直前家南面的自留山上,就站了許多這種樹。逗人喜歡的是茶樹。

柳直前家的西邊,隔著壠有一片茶樹,大集體時栽的,責任到戶後分的,如今有的樹搭樓梯都摘不到果子了。柳直前常說,茶樹是世界上最好的樹,蟲子不傷害它,藥都不要打。又說,茶油是世界上最好的油,吃露水長大的油。

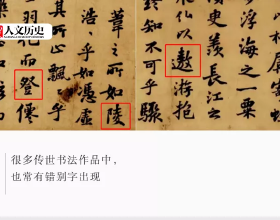

十多年前,柳直前將屋後的自留山開墾了,栽種茶樹,三年後就掛了果。屋後有成片的竹林,碗口粗的雜樹,柳直前挖爛幾把鋤頭,挖了一個冬天才完成心願。嚐到甜頭後,又在南邊的山上植上茶樹苗。幾年後,這批樹也紛紛掛果。柳直前把茶樹看作正當的文字,那些挺拔的外國松就成了刺眼的錯別字,非拔除不可。

在縣工商局當局長的二崽暢民喜歡舞文弄黑,不過,他清楚,父親所說的這些長在山上的錯別字可不是象皮擦、塗改液可以清除的,得用鋸子、刀子,得花力氣。去年冬天,柳直前費了足勁,才弄掉半山外國松。今年冬天又捲土重來。

為什麼算盤子只往一頭打呢,有個三長兩短的話,還不是得不嘗失?

三

滴滴滴,柳大娘正在坪裡竹竿上曬衣服,大崽順民開車回來了。順民從鄉政府聘任幹部做起,現在當著市裡某區的區黨委書記。這天是星期天,順民回來看父親。兄弟三人的家室都在城裡,年事已高的父母成了留守老人,兄弟們經常在週末回來,與父母團聚。順民帶了幾條父親抽的軟白沙,還有蘋果、梨子等水果。

進門後,卸下東西,順民問,老太爺呢?柳大娘邊泡茶,邊指著南邊的山上,還不是鋸樹去了。順民聽了不樂意,嘆了一句,他呀,就是不信勸。母子倆來到山上,柳直前正拉開架勢,嚓嚓嚓嚓鋸著松樹。一棵樹應聲而倒,朝山下溜去。順民張了一根菸給父親,點上火,自己也點一一根,柳大娘將柳直前扔在地上的外衣、毛錢衣撣衝,掛在樹枝上,關注著父子的言行,生怕他們言語不合,鬧不愉快。

柳直前彎下腰鋸另一棵的時候,柳順民開口了,鋸什麼鋸囉,年紀一大把,隔天遠,隔地近了。柳直前起先裝作沒聽見,過了一陣,終於回應了,一年吃藥都要不少錢嘞,都是暢伢子買的,多打點油,還不是為了減輕你們的負擔?柳大娘說,你就是歇不得氣,我們吃的藥他們做崽的那次不是限時限刻買回來了?

柳直前不說話,卻在心裡打著算盤。他每個月的藥費大概二百塊錢,婆婆子的加倍。一年下來,他要二千五,婆婆子五千左右。前年家裡打了一百斤油。去年他將南邊的外國松砍了一半,今年增加二十五斤油。如果今年將所有的外國松砍掉,估計還能增加二十五斤。油價由去年的四十漲到今年的五十塊錢一斤。多打五十斤油,他的藥費就可以自己負責了。

柳直前邊鋸樹,邊在心裡盤算。柳大娘與順民早就下山去了。

四

吃中飯的時候,順民一邊頻頻碰杯,一邊在心裡琢磨如何勸止父親上山砍樹。菜都是他炒的,母親年紀大了,有些拿不準鹹淡。柳直前這個鄉里老倌是不易對付的,他有幾根掰不彎的傲骨。憑著鋤頭挖扁擔挑,把三個崽都培養成了吃國家糧的。一輩子不打牌賭錢,看都不看,一般人做不到這點。七十歲以前沒進過醫院,身子硬朗,扶犁掌耙撒谷種秧樣樣裡手,年輕時當過十六年生產隊長,為人正直,大公無私,當地老少都敬佩他。

柳直前婆婆老公都出現心血管問題後,家裡打的茶油就全都留著自家吃了。順民抿了口酒,向母親道,去年打的油夠了不?柳大娘告訴他,到新油出來,還可以剩下五十斤左右。順民說,一年剩五十個,到明年就可剩一百斤,要這麼多做什麼?

柳直前知道,這賬是算給他聽的,他從來不易說服,說,這算什麼,你強叔家每年三百多。順民能管一區的人,區區父親這一個,他還真難以奈何。

放下筷子,抽了根菸,稍微歇了歇,拿起刀鋸又上山去了。

柳直前心裡其實也有掛礙,同一班輩的人已經走了很多,塘裡的魚一樣,釣走了,網打去了,沿著水口散去了。自己的身體

也在走下坡路,在山上幹一天下來,吃飯洗漱之後,挨黑就上鋪了,一身痠痛,骨頭像散了架一樣。

當晚,順民發動汽車準備返程,柳直前婆婆老公在坪裡送,順民說,父親硬要堅持,我也沒辦法,到時叫兩個老弟回來,開個家庭會,聽聽大家的意見。

五

聽了順民的話,柳直前心裡很不爽,他開過很多別人的會,有調解的,勸架的,疏導的,活到這個年紀了,要開自己的會,而且是晚輩來開他這個長輩的會,他一點也不樂了。發神經,幹部當蠢了,開個屁會。第二天早餐後,柳直前又準備上山,刀鋸不見了。柳大娘說,順民怕你累傷,拿回去了。柳直前氣了個半死,關他什麼事?我明天就去買幾把回,看他能怎樣。正在氣頭上,老蕭來了。老蕭是柳直前幾十年的朋友,經常來往。老蕭說,胡大海昨晚死了。胡大海是他們共同的夥計,起屋炒菜耍龍燈贊獅子什麼都內行。一身板健的,怎麼死了?沒病沒痛,一口氣沒提上來,就沒了命。兩人無語,彷彿都回到記憶的昨天。幾支煙的工夫後,兩個老夥計又如數家珍地回顧著曾經的夥計,周小河,王一家,趙之問,張無病,許愛農……都死了。

當天下午,柳直前摸摸自己的額頭,燒著嘞,他患了感冒,躺在床上,蓋三床被子都減冷。不到嚴重的狀況,婆婆老公不會輕易給崽打電話,怕影響工作。柳大娘用手機請來鄉上的醫師,醫師說,沒事,打點針吃點藥就行了。一連幾天,柳直前前精打採,有氣無力,躺躺坐坐,走走停停。柳大娘想起藏在櫃頂上的刀鋸,笑了笑,還去鋸樹不?柳直前苦笑,只要吃得飯,恢復了體健,打死也去。

週六的上午,幾臺車整齊地擺在坪前,順民、暢民、通民帶著家室都回來了。喊爸爸的,喊老太斧的,喊公公的一齊圍進來,柳直前婆婆老公開懷地笑了。通民的一雙兒女年紀還小,陪柳大娘在家裡做飯菜,三兄弟與他們的妻子,順民的女兒,暢民的兒子換了勞動服,與請來的的幾個本家青壯年,帶著新買的刀子、鋸子一齊上山,花一天的時間,將柳直前砍剩的柴、鋸剩的樹全部砍了、鋸了,將樹揹回來,用電鋸拆解成塊,碼在柴屋裡,將柴和樹尾擔到禾坪裡。

山上的錯別字沒了,柳直前表面上很開心,感冒也似乎好得差不多了,臉上滿是笑,內心卻有些不快:你們將我要做的事都做了,我做什麼呢,這不是搶人家的飯碗?