東晉顧愷之提出“傳神”的觀念,明確地把人的精神、情感規定為藝術表現物件,並結合繪畫創作,反覆闡發“傳神”之得失與繪畫優劣成敗的關係,將“傳神”置於藝術創作的突出地位。以顧愷之為首的魏晉時期人物畫家對人物神情及性情表現的關注,奠定了中國人物畫的審美基調,“傳神”被視為人物畫品評的重要標準。人們對形而上的“神”的關注遠遠超過了客觀表象之“形”。

在提出“傳神”的重要性的同時,顧愷之進一步闡述了“傳神”的手段:“以形寫神”。他認為“神”存在於客觀物件的表徵中,“神”是透過“形”表現出來的。就人物畫而言,顧愷之首先關注的是頭部形態的傳神作用:“寫自頸以上,寧遲而不雋。”

而在頭部的形體結構中,顧愷之又認為眼睛最重要,據《世說新語,巧藝》記載,其所繪人物,有的數年不點睛。有人間其緣由,答曰:“四體妍蚩,本無關於妙處,傳神寫照,正在阿堵中。”意即人體四肢的美與醜對傳神來說影響並不大,而傳神的關鍵之處正在雙目……另外,顧愷之還談到“手揮五絃易,目送歸鴻難”,可見他已深刻認識到眼睛對於刻畫人物內在精神的重要性。因此,顧愷之特別提醒:“點睛之節,上下、大小、濃薄,有一豪小失,則神氣與之俱變矣。”

在寫實水墨人物畫創作中,傳統“傳神”論繼續發揮了其原有的功用,只是由於對寫實語言的汲取,用以“傳神”的手法與傳統有了明顯的不同,但在當代水墨人物畫中,這個問題就相對複雜得多了。

不唯其“傳神”語言方式有變,且“傳神”觀念亦有變化:在當,代水墨人物畫創作中,雖仍有一些畫家接傳統之薪火,注重傳描繪物件個體之“神”,但很多畫家卻偏離了此“傳神”軌道,將“傳神”從 :特定的生命個體的音容笑貌轉移出來,轉而注重傳達一個群體的精神 狀態,從著重傳個體之“神”轉向傳觀念之“神”。

“在當代藝術中,人類的整體處境正日益為藝術家所關注,在一些藝術家那裡,個體化的形象已經為一些共性很強的符號所代替…體現出更廣泛的對人的生存的認識和情感的反映。”形象的精神符號化必然導致人物之精神狀態(“神”)的某種程度的型別化、共性化與符號化,而眼睛是傳達一個人精神狀態的重要區域性,必然會與之保持表現上的一致性。

如在劉慶和畫中,人物的表情多是木訥而無奈的,眼神傾向於某種空洞蒼白與遊離無定,這木訥、無奈、空洞蒼白與遊離無定,折射的是當代人精神失落導致的空虛與彷徨。再如田黎明畫中人物的單純眼神與恬淡表情的泛化,李津畫中人物共有的慾望的眼神及懵懂的表情……這種“共性”之“神”卻是因“個性”表達需要而生,即因創作主體的感受與體驗而生。

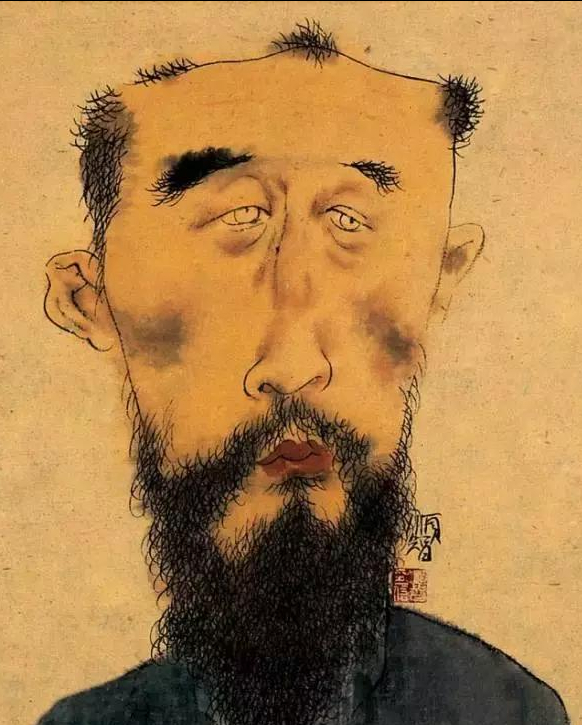

此外,在有些當代水墨人物畫作品中,“阿睹”被置於一種無足輕重的地位,有些作品居然捨棄了賴以“傳神”的“阿睹”。如在晁海的作品中,“阿睹”變為與他處無有分別的泥漿墨片。更甚的是,畫家居然將“阿睹”與周圍地貌之固有色的區別也放棄了,使“阿睹”之行跡更加難以辨別,幸在我們對自身的結構有著強大的認知力,使得我們能衝破層層遮蔽,辨得“阿睹”的身影。

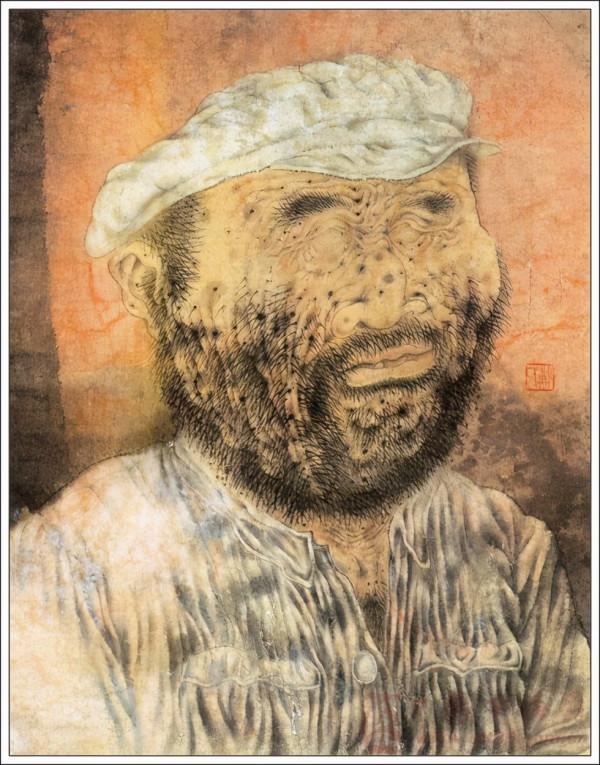

在戴順智筆下,“阿睹”顯然不是畫家鍾情的物件,而滿目叢生的釘頭般硬扎扎的頭髮、鬍子則成了畫家大力“栽培”的新重點;在田黎明、杜大愷、趙際灤等畫家筆下,“阿睹”被簡化得只剩下兩條線與一個平塗的墨塊,在波瀾不驚的平淡中悄然隱退至與其他元素同等的地位;在劉進安、蔣世國等畫家的一些作品中,“阿睹”公然被空白了,捨棄了。

輕視“阿睹”,甚至捨棄“阿睹”並非意味著對“傳神”的放棄,而是所傳之“神”發生了變化:或傳群體之“神”,或傳形式意味之“神”,或傳意境之“神”。(薛淑琴著作文摘)